キュレーターズノート

「1974」(第1部 1974年ニ生マレテ、第2部 1974年──戦後日本美術の転換点)、「服の記憶──私の服は誰のもの?」

住友文彦(アーツ前橋)

2014年10月01日号

まだ開館して1年にも満たない新米館としては、先達の活動を大いに参考にするために、事業のみならず、運営面、設備面も問い合わせをしては、事業計画に活かしてきた。最近は開館後10年、20年を迎え、改修工事にともなう一時休館にはいる美術館があちこちで眼に付くので、設備面ではどのような問題を抱えているか、どのような対処をしているのか、とても気になる。そうしたなかで、同じ県内の群馬県立近代美術館は開館40周年というから、かなり早い時期に誕生した地方美術館として積み上げられてきた活動をこれまでも参考にさせてもらってきた。

同館では、開館した1974年に生まれたアーティストの展覧会「1974年ニ生マレテ」を6月28日から8月24日まで開催していた。参加作家は、宮永愛子、小林耕平、水野暁、土屋貴哉、春木麻衣子、末永史尚の6名だった。そして第2部として1974年に制作、あるいは発表された作品を集めた展覧会「1974年──戦後日本美術の転換点」が先日9月13日に始まった。

ある特定の年に焦点を絞った展覧会と言えば「1953年ライトアップ──新しい戦後美術像が見えてきた」展(多摩美術大学/目黒区美術館/朝日新聞社、1996)が記憶にすぐ浮かぶ。この展覧会に対して、池田龍雄や針生一郎らがルポルタージュ絵画などの動向が欠落している点を指摘し論争が起きたことを覚えている人も多いだろう。2014年にも数多くの作品が制作されているのと同様に、1974年にもじつに多様な作品がつくられたに違いない。そのことを思うと、展覧会という形式によって示される多様性はごくごく貧弱なものにしかなりえないことはあらかじめわかっている。この展覧会の場合は美術館が開館したという事実によって、取り上げる年にはすでに明確な理由がある。したがって、展覧会として構成するうえでは1974年に起きた事象に対してなんらかの特徴を与えることになる。その点で、作品の選択基準は「転換点」を示すことに依拠していたと言える。

実際に展示空間において眼に付く場所に置かれていたのは、島州一、高松次郎、植松奎二、山中信夫らが発表した一連の写真による知覚の実験とも呼べるような作品だった。ほかにも、現在では都市計画の進展を背景に公共空間に設置されるようになった彫刻作品を、当時の野外彫刻展でおもに発表されたものから選んだり、絵画ではスーパーリアリズムを時代を画するものとして位置付けたり、版画表現の興隆にも眼を向けるいっぽうで、人間の視覚とは異なるイメージを捉えることができる写真表現によって「見ること」へ疑問を投げかける動向にかなり比重を割いている。そのことは図録に掲載されている企画者の田中龍也学芸員の論考を参照するとよくわかる。当然、地域的にも東京周辺以外まで含んだり、メディアやジャンルの周縁領域まで、ひとつの年だけをスキャンするようにして見通そうとするものではなく、40年後から見たこの年をどのように捉えるべきかという提案とを含んだ展覧会である。

むしろ、この年に起きた出来事を網羅的に描き出そうとする試みは、図録に掲載された谷新宇都宮美術館館長の論考が目指していることだろう。社会の動向としては、小野田寛郎元陸軍少尉の帰還など「戦後」が幕を閉じつつあったと指摘するほか、中国の文化大革命、ニクソン大統領と田中角栄首相の失脚から環境破壊への意識の高まりも挙げられている。美術の動向としては、空前の社会的反響を巻き起こした「モナ・リザ」展から、前年に西ベルリンで行なわれた国際会議において国際展に対する批判的な見解が示されたこと、あるいはヴィデオ・アートの動向まで、展覧会会場では見えてこなかった出来事をじつに詳細に記述している。年表に掲載されるような史実の羅列にとどまらず、美術の現場とその背景となる社会との結びつきを当事者的な立場で感じとっている感覚が伝わる点が貴重な文章でもある。とくに、マスコミや権威的な立場から発せられる情報への懐疑が、写真やビデオ、版画のような複製表現と結びついたこと、あるいは「近代主義的自我にもとづく芸術が否定され」、共同性や無名性への関心が制作プロセスの開示やワークショップのような実験として実践されるようになったことの2点は、展覧会の構成にも色濃く反映されていたと言っていいだろう。前者はすでに挙げた作家たちと重複するが、後者の例として柏原えつとむの展示を付け加えておくべきかもしれない。

会場写真。島州一《シーツとふとん》東京都現代美術館蔵(中央)、吉田克朗《Work “43” AB-A》個人蔵、ほか2点(右)、木村秀樹《鉛筆2-1》京都国立近代美術館蔵ほか3点(左)、すべて1974年制作

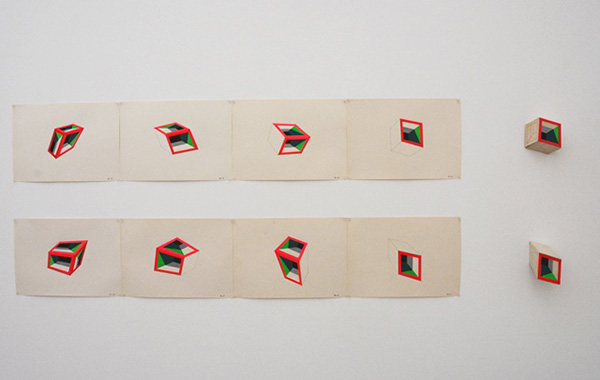

会場写真。柏原えつとむ《未熟な箱たち》(部分)作家蔵、1974-75年制作

それに加え、開館の年だけに焦点を当てるのではなく、この展覧会ではイレギュラーな展示となっていたのが、群馬県立近代美術館の成り立ちを紹介する箇所だった。現在の美術館が立地する土地は、1882年から陸軍の火薬製造所として富国強兵による日本の近代化の歴史が刻まれ、第二次世界大戦後は民間の日本化薬株式会社が土地の南側で火薬生産を行ない、1963年には北側に日本原子力研究所が開設されている。その二つに挟まれる土地の活用として、1970年から「群馬の森」公園用地に文化施設を整備する計画が始まったことが写真や文章によって説明されていた。当然ながら、土地の元所有者や近隣住民からは安全や環境に関する懸念の声が上がったことも、松下由里学芸員の論考に記されている。さらに、谷の論考からは同美術館を設計した磯崎新が先鋭的な近代批判とポストモダニズム批評を先取りするような建築論を当時展開していたことを教えられるが、松下は「森対美術館」と言い表わせるような「緊張感に満ちた平衡状態」という表現によって、この土地の歴史的な変遷とグリッドを強調した非有機的なデザインがもたらす亀裂を示唆している。その意味では、副題の「転換点」の指摘だけでなく、自らが歩みだした足元を見つめ直そうとする試みのような印象は強かった。おそらく群馬県のみならず、多くの文化施設が歴史の継承をしていく使命を果たしていくためには、そもそも自らがどのような土地の記憶を引き継いでいるのかを検証することの意味は少なくないという説得力を持っていたと思う。

もうひとつ、この展覧会では収蔵作品の展示室では群馬大学教育学部美術教育講座と連携して「Gの杜プロジェクト──かこ・いま・みらい」が同時に行なわれている。美術教員を目指す学生たちが会期中に、ワークショップやイベントを繰り広げることになる。過去を振り返る展覧会で、未来を担う世代の試みにきっと触れることができるだろう。

会場写真。群馬県明治百年記念事業と「群馬の森」に関する展示

会場写真。「Gの杜プロジェクト──かこ・いま・みらい」

開館40周年記念「1974」第1部 1974年ニ生マレテ

会期:2014年6月28日(土)〜2014年8月24日(日)

会場:群馬県立近代美術館

群馬県高崎市綿貫町992-1/Tel. 027-346-5560

開館40周年記念「1974」第2部 1974年──戦後日本美術の転換点

会期:2014年9月13日(土)〜11月3日(月)

会場:群馬県立近代美術館

群馬県高崎市綿貫町992-1/Tel. 027-346-5560

学芸員レポート

アーツ前橋はまもなく開館1年を迎える。近代から現代まで地域にゆかりのある作家を集めた展覧会と、館外に活動を展開するアートプロジェクトによって、けっして派手ではない出発から季節がひと回りした。なにもない開館前の空っぽの館内のころから比べると、受付横の図書や雑誌の閲覧スペースはロータリークラブの寄贈などもあり書籍が少しずつ埋まりつつあるし、総合受付では工夫を凝らした割引案内や関連イベントの情報が提供され、よく顔を見るようになった利用者をカフェで見かけるようになり、定期的に手伝いに来てくれるボランティアさんもだいぶ慣れてくれてきたのではないだろうかと感じる。初めのころは一つひとつを決めていかなければならなかったけど、改装によって美術館に生まれ変わった建物でこうした活動がいろいろな人の循環によって動いている。そんなごく当たり前のことをあらためて眺め直してみるような余裕も少しは生まれたかもしれない。

1周年を祝うことになる10月10日から始まる展覧会のタイトルは「服の記憶──私の服は誰のもの?」。前橋の街をゆっくりと古い看板に注意しながら歩くと古い糸屋さんや、元テイラーだった店舗が眼に付く。同じ群馬県に富岡製糸場があるように、横浜経由で生糸を輸出することで栄えた街だった。そうしたことをコンセプトづくりの背景に置くことで、通常美術館で行なわれるファッションの展覧会は過去の著名デザイナーや新しいデザインの傾向を紹介することが多いが、そもそも服をつくっている布や糸、あるいは着ている服ばかりでなく着なくなった服とも向き合うことで、服と私たちの関係性を考えてみようとする展覧会である。

担当学芸員の辻瑞生は、これまでに江戸小紋の展覧会も企画してきた。例えば着物の文様や柄が家族のあいだで引き継がれる意味を担っているように、服はなにかを伝えるメディアのような役割も持つ。そうした考えをもとにすると、ファッションデザイナーが作り出す先端的なイメージに自分を重ね合わせたいとする欲望の対象となる服はごく一部でしかない。そもそも、私たちがなにかを纏うのは社会的な動物だからであり、そこには私と他者、あるいは過去と未来の関係性が織り込まれている点こそが重要なのではないかというメッセージがこの企画には込められている。また、展覧会という形式を逸脱し活動を展開させていくことも試みられていて、昨年から継続して市民のいらなくなった古着とその思い出を集めてきたForm on Wordsの作品も展覧会に結実する予定である。お気に入りの服ばかりでなく、タンスの片隅に追いやられた服もまた私たちと記憶によって結びつきを持つことは間違いない。さらに、流行や産業からもっとも遠い民族衣装も合わせて見てもらうことで、同時代の服文化をあらためて見つめ直すことも目指されている。

また10月からは、空きビルを改修してアーティストの滞在制作のための施設をオープンさせる。まずは片山真理、そして韓国のベク・ヘヴンがここを利用することになっている。今後、この竪町スタジオを拠点に、美術館の活動とアーティストの制作を支援する仕組みをどう連動させることができるか、いろいろ試行錯誤することになると思う。

今後も秋の展覧会では、来年は建築、そして再来年は食をテーマに、近代社会が積み残してきた課題を再考する企画を連続して行なう予定なので、ぜひ多くの皆さんに毎年続けてみていただくことを期待しています。

服の記憶──私の服は誰のもの?

会期:2014年10月10日(金)〜2015年1月13日(火)

会場:アーツ前橋

群馬県前橋市千代田町5-1-16/Tel. 027-230-1144

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)