キュレーターズノート

「日本の夏1984(仮)」プレ企画連続トークショー:第2回「関東における80年代の現代美術」

鷲田めるろ(金沢21世紀美術館)

2015年08月01日号

近年中の開催を目指し、1980年代の日本の美術に関する展覧会を準備している。なぜ80年代か。

「コンテンポラリー」としての1980年以降

2000年に収集を始めた金沢21世紀美術館は、「コンテンポラリー」アートの美術館であり、収集方針も「いま」の美術を対象としている。この「いま」を、収集方針では「1980年以降」と定めている。この方針が定められた1990年代末に、直近の約20年間の美術が当時の「いま」と地続きだと捉えられたのであろう。

だが、2000年に描いていた1980年代の歴史と、2015年に描く1980年代の歴史は異なるはずだ。いま、1980年代を振り返ったときに、今日へと続く転換点となった、当時の作品や作家、動向はどのようなものだったか。あるいは、いまは失われてしまっているが、いまこそ再評価すべき当時の美術とはなにか。これを検証することが1980年代展のテーマとなる。かつて「いま」だったものを歴史化する作業とも言える。歴史化という意味では、1980年に断絶を見るだけでなく、とくにアメリカ合衆国を中心に近年再評価の進んだ「もの派」など、その前の時代の美術との関係も検証してゆく必要があろう。これが美術館としての企画意図だが、おもに2000年以降に美術の仕事を始めた自分にとっては、リアルタイムに経験していない時代の美術を新鮮な気持ちで資料に当たって調べ始めている。

この展覧会は、水戸芸術館と共同で開催する予定で、今年の3月よりプレ企画としてトークイベントを開催している。おもに関西に焦点を当て、篠原資明、原久子を招いて水戸で行なった第1回に続き、7月12日には金沢で、関東の状況を中心に、峯村敏明、村田真にレクチャーをしてもらった。峯村は、自身の「平行主義」という考えを丁寧に説明しながら、今日、絵画、彫刻、映像といったジャンル間のボーダーが失われている過度な「交差主義」を批判した。1980年代に今日の美術の源流を見いだしてゆくのではなく、今日の美術に対する批判として価値を見いだすというアプローチにも気づかされた。

1──峯村敏明『平行芸術展の80年代』(美術出版社、1992)表紙

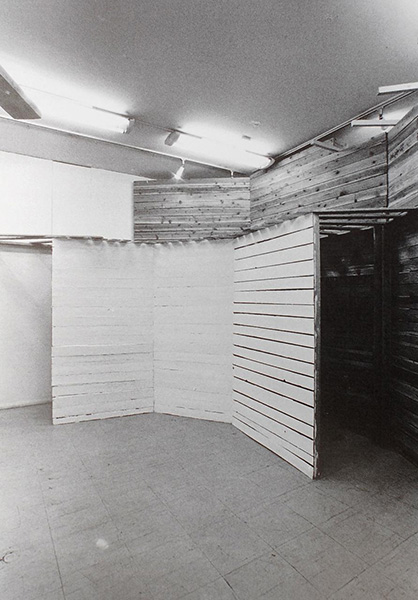

村田は短い時間のなかで80年代の美術の概略をバランスよく紹介しながら、貸画廊から企業のアートスペース、オルタナティヴ・スペースまでの美術の場の変化についても言及した。少なくとも私が仕事を始めて以降は、アーティストを抱えた企画画廊の国際的な活躍が目立ち、貸画廊はさほど注目される存在ではなかったが、今回、貸画廊というシステムのもつ可能性についても気づかされた。作家が展示空間を借りて自ら展覧会を行なうという点で今日のアーティスト・ラン・スペースのような側面も持ちながら、ダイレクトメールによる広報や展覧会記録のアーカイブなどの部分は担当する貸画廊というシステムは今日もっと見直されてよいかもしれない。そして、この貸画廊のシステムをうまく利用してデビューしたのが川俣正であることも教わった。貸画廊で若い作家が展覧会をしたからといって、すぐに作品が売れるものではない。むしろ展覧会の実績を積むことのほうに意味がある。そこから、はじめから作品を売ることは考えずに実験的なプレゼンテーションとして空間的な介入を行なうという発想が生まれた。しかも通常ならば制作に時間がかかるため、そう頻繁には画廊での個展は行なえないところを、川俣は同じ部材を使い回しながら、異なる画廊を借りて連続的に個展を行なうことによって存在感を高めるという手法を取った。貸画廊という制度をうまく利用したものだったと言えるだろう。

2──川俣正、田村画廊での個展(1980年)

出典=『工事中 KAWAMATA』(現代企画室、1987、50頁)

反転可能性とイメージの実体化

トークのための下調べをするなかで、興味を持ったのが戸谷成雄である。1984年にはじまる戸谷の「森」のシリーズは私も学生時代から見てはいたが、正直言って、これまでその作品のことをよくわかっていなかった。このたび、峯村や千葉成夫の書いた文章★1を読んで、その作品に強く惹かれた。戸谷は、自らの彫刻の原点として、ポンペイの発掘現場で、考古学者がある中空を発見し、それに石膏を充填したところ、人や犬の姿が現われたというエピソードを引く。戸谷が注目するのは、内側と外側の境界面としての彫刻である。その境界面は、同時にではないが、内側からも外側からも触れることができる。しかし、境界なので、それ自体に実体はない。この境界面に実体を持たせるにはどうすればよいか。この探求が戸谷の「森」シリーズの探求であった。戸谷は、山の表面に広がる森が、空と大地の間の境界面に厚みを与えていると考え、チェーンソーによって木を刻む際、表面に厚みをつくることを意識した。

戸谷のこのテーマは、その後の美術を考えるうえで、二つの重要性があると感じる。ひとつは、反転可能性である。1980年代は、真理と思われるものには常にその逆の視点が伴い、疑い続ける必要があるということに気づかせるための仕掛けとして作品がつくられるという動向が定着した時代であったように思われる★2。例えば、早い例では1976年に始まる杉本博司のジオラマの写真が挙げられるが、杉本は「自然」すらも誰かによってつくられたものであることを暴き、ストレート・フォトグラフィに対して明らかに作り物とわかるジオラマを写すことで、メディアの客観性を疑い、メディア自体へと意識を向けさせる。

3──戸谷成雄《森[I]》、1987年

出典=「戸谷成雄:視線の森」展カタログ(広島市現代美術館、1995、97頁)

ロラン・バルトが、論ずる対象を「作品」から「テクスト」に拡大し、コマーシャル・フィルムなども議論の俎上に載せ、それを日本では多木浩二が引き継いで、建築やデザイン、写真まで横断的に論じたように、これは、峯村の「平行主義」の対極にある傾向だと言える。したがって、戸谷の内側と外側の反転可能性への関心は、視点の変更をもたらす今日の「交差主義」的な作品群のねらいと通ずるものがあると言えるのではないか。戸谷のほうは、手では中を触れられず、外から見るしかない凝集した塊としての彫刻に対する懐疑があり、メディアに対して意識的な後者は唯一の客観的な視点というものへの懐疑がある。

もうひとつは、実体のない面の触覚性への関心である。内部と外部の反転は、同時には起こりえない。であるならば、両側から経験されるその純粋な境界面は、頭の中にしか存在しないことになる。つまり、「イメージ」と言い換えることもできる。「イメージ」は実体を持たず、触れることはできない。その厚みを戸谷は追求した。

金沢21世紀美術館で現在開催中の「われらの時代」展(2015年4月25日〜8月30日)で、実体を持たずに流通するイメージの実体性をテーマに作品を制作しているのが金氏徹平と泉太郎である。金氏は、漫画などに現われる厚みを持たないモチーフや、厚みを持たない「しみ」に合板やぬいぐるみの詰め物によって「実体化」することによって、その物質性を探求していた。泉太郎も、映画や漫画に登場するキャラクターのイメージが、衣装を纏いメイクをすることによって実体化するコスプレをテーマとしている。映像やサブカルチャーからの影響が強い二人のアプローチは、戸谷とは問題へと至る経路は異なるとはいえ、「イメージ」の実体性への関心という意味では共通性がある。奇しくも泉のインスタレーションは「森」というかたちをとったが、戸谷の「森」の木の表面につくられた「厚み」と、泉の木の衣装の布の厚みは、イメージが実体化したものとして繋がるものがあると感じられた。両者ともに、反転して内側からも体験可能なイメージでもある。

反転可能性とイメージの実体化に力点を置いた戸谷に対するこのような解釈は、「彫る」という彫刻の原点に立ち返ろうとする点に評価の力点を置く峯村よりも、むしろ千葉による戸谷の評価に近いと思われるが、今後も先輩諸氏に教えを請いながら、考えを深めてゆきたい。

4──金氏徹平《Games, Dance and the Constructions (Soft Toys) #12》、2015年

筆者撮影

★1──峯村敏明「森を出て〈森〉に到る」(『戸谷成雄 1984-1987』佐谷画廊、1987、4-7頁)、峯村敏明「戸谷成雄 ポンペイに甦るもの」(『戸谷成雄 1979-1984』佐谷画廊、1988、3-12頁)、千葉成夫『未生の日本美術史』(晶文社、2006)122-155頁。

★2──1980年代をこのように捉える視点を与えてくれたのは以下の文献である。尾崎信一郎「干渉する美術」(『現代美術の断面』京都国際芸術センター、1993、12-19頁)。

「日本の夏1984(仮)」プレ企画連続トークショー

第1回「関西における80年代の現代美術」

会期:2015年3月14日(土)

会場:水戸芸術館 会議場

茨城県水戸市五軒町1-6-8/Tel. 029-227-8111

「日本の夏1984(仮)」プレ企画連続トークショー

第2回「関東における80年代の現代美術」

会期:2015年7月12日(日)

会場:金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂1丁目2番1号/Tel. 076-220-2800

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)