キュレーターズノート

「芸術作品」について

中井康之(国立国際美術館)

2018年12月15日号

対象美術館

「芸術」あるいは「芸術作品」についての定義付けは、さまざまにあると思うが、ひとつの考え方として、視覚や聴覚といった知覚器官を通じて人が快い(また時には不快であるという認識も含め)と意識する、ある表現媒体や行為などを総称するもの、と定義することが可能だろう。

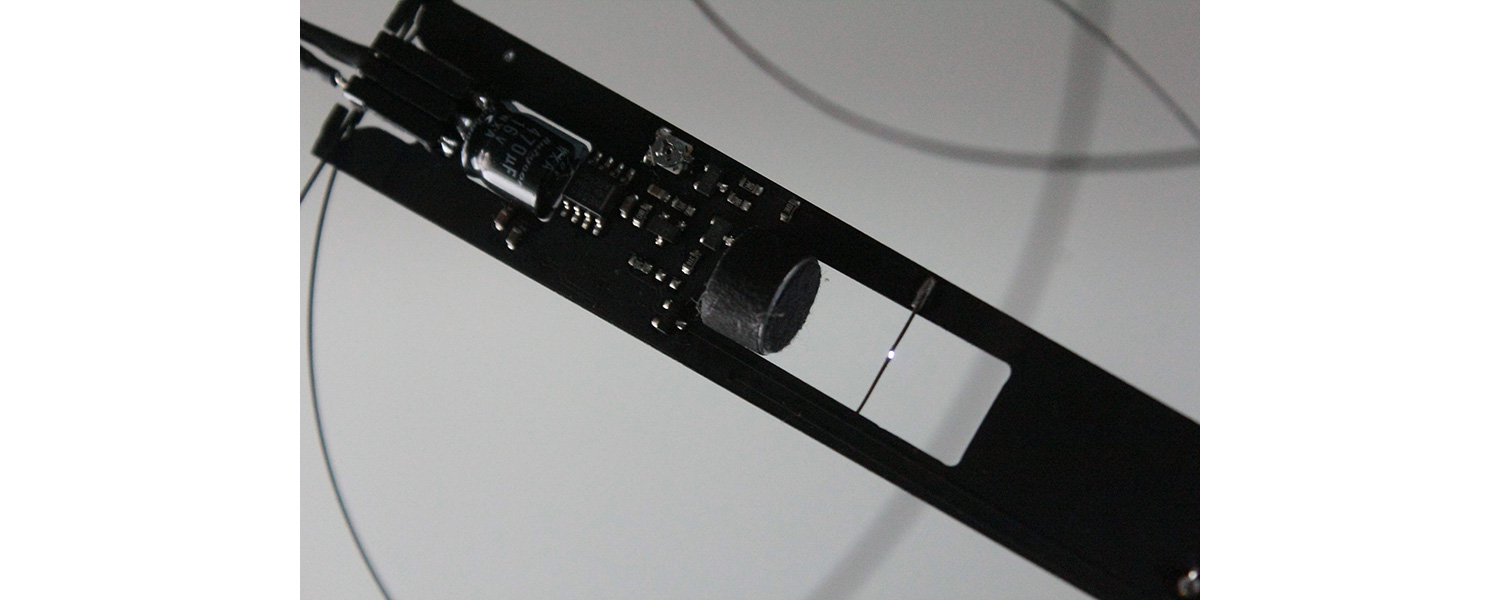

斉田一樹+三原聡一郎《moids∞》2018 [撮影:三原聡一郎]

私はここで、唯脳論的に話を進めようといった意図を持つものでは無い。ただ、今回ここで紹介する作品について、その作者と話を交わしているなかで、その作品を生み出すアイディアの起点としてサウンド・アートに分類されている作品があり、その作品自体は電子音から生み出されるノイズ系に分類される音を発生する装置に過ぎず、それを芸術と認識するのは周囲にいる人々、そしてそれらの人々が作り出したアート界であったと思われる、というような話をした。また、そのノイズ発生装置を作った本人にとっては、アートであろうが無かろうが、どちらでもよいという立場をとっているだろう、といった会話も交わした。そのような話の帰結として、今更ながらに、我々が認識している「芸術作品」なるものを成立させている概念規定を再確認したかったのである。

「創発」する作品

京都市北部上賀茂の風情ある町並みに「瑞雲庵」と名付けられた邸宅で、公益財団が資金を提供して、年に2回企画コンペによる展覧会が開催されている。今年の秋は「空白より感得する」というタイトルによって三原聡一郎が企画し開催された。上記した作家も三原である。展覧会をプロデュースし、同時に、同展を構成する作品も発表していた。

三原が発表したのは《moids∞》と題された、自らが設計した電子デバイスを無数に繋げて空間に放ち、「環境音、そしてデバイス群自体の発する音響の連鎖反応が、非常に複雑な解像度を持った音響環境として自律的に生成され」た作品であった(同展ホームページより)。天井高のある薄暗い蔵の中の上部空間に、長さ12cm、幅1cm、厚み1mm程の小さな無数(後で三原に尋ねると300個程)のデバイスがそれぞれ細いコードで電源に繋がりながら存在し、その小さなデバイスは周囲の環境音を感知することによって、間歇的に放電するのである。三原の説明によれば、そのデバイスに装着された小さなマイクが外部の音を拾い、それをトリガーにして放電するという。さらには、その放電を他のデバイスが感知し、連鎖して放電することも予期されている。ただし、その小さなデバイスに仕組まれた装置は、設定した電極間には、放電可能な電圧が付加されるが、雷がいつ落ちるのかわからないように、確定的な制御を行なうことは不可能である。その結果として、三原のその作品は、偶然性を備えながら、そこに自律的に存在するのである。

斉田一樹+三原聡一郎《moids∞》2018(放電している) [撮影:三原聡一郎]

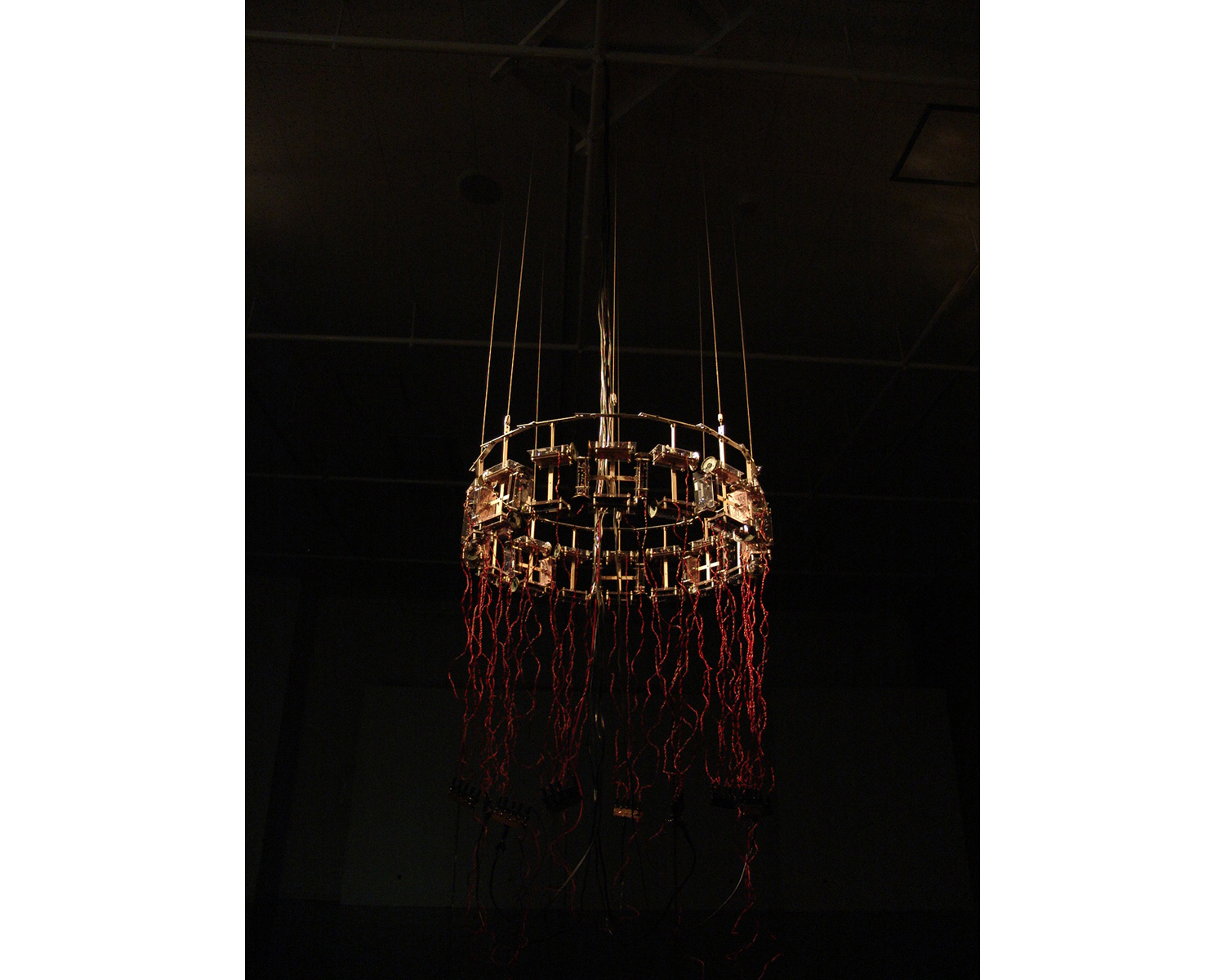

三原によれば《moids∞》は、モイズ・プロジェクトの第3のヴァージョンで、最初は三原がIAMAS(情報科学芸術大学院大学)の修了作品として発表したのが最初の《moids》である。最初に断っておくべきだったが、本プロジェクトは三原と共に斉田一樹がエンジニアを、むぎばやしひろこがコンセプト・メイキングを担当して始めた。むぎばやしが亡くなってからも三原と斉田の2人のコラボレーションで継続している。最初のスタイルは円環構造を描きながら複数の電子デバイスがセッティングされ、ひとつのデバイスが反応して音と発すると、必然的に連なるデバイスが反応して、半永久的な連鎖を続けたという。終わることが無いように続く反応を予想外の出来事として受けとめながらも、三原たちはその連鎖をより自律した器官として機能しているかのような動きを望み、千個を超える電子デバイスを空間に放つ次なる改訂版を計画した。無数の電子デバイスと通電のためのワイヤーが空間に放たれて、環境音に反応しながら、音と光を自律的に発生させている作品の様態に一定の評価を与えながらも、繊細な音を奏でる状況に対して反応モニターの為に残さざるを得なかった発光ダイオードによる付加的な光の明滅に満足することができず、今回発表された作品《moids∞》の「放電する」という光を兼ね備え、より予期できない動きを伴った形態へと展開したのである。

斉田一樹+三原聡一郎+むぎばやしひろこ《moids》2006 [撮影:三原聡一郎]

三原は、このモイズ・プロジェクトを始めた当初より、コンセプトを説明する為に「創発」という用語を用いている。同用語は、生物学の分野で人間の脳が一つひとつの神経細胞としては比較的単純な機能を持たないにも拘わらず、脳全体としては極めて高度な知能を備えている様な現象を指している。また情報工学では、システムを形成している個々の要素に備わっていなかった性質が、システム全体として機能することによって発現することに対して用いられたりする。近年、話題となっているディープ・ラーニングと称されるコンピュータの機械学習に関してもこの「創発」という現象と関連する処があるだろう。また、‘moid’という言葉は、天文用語で2つの天体が公転軌道上で交差する際に衝突する危険性を数値化した単位を意味している。三原たちは、彼らが設計した電子デバイスが相互に誘発して生じる現象を、そのような天体の事象に結びつけたのかもしれない。

斉田一樹+三原聡一郎+むぎばやしひろこ《moids 2.0》2009 [撮影:丸尾隆一]

斉田一樹+三原聡一郎+むぎばやしひろこ《moids 2.0》2009 [撮影:三原聡一郎]

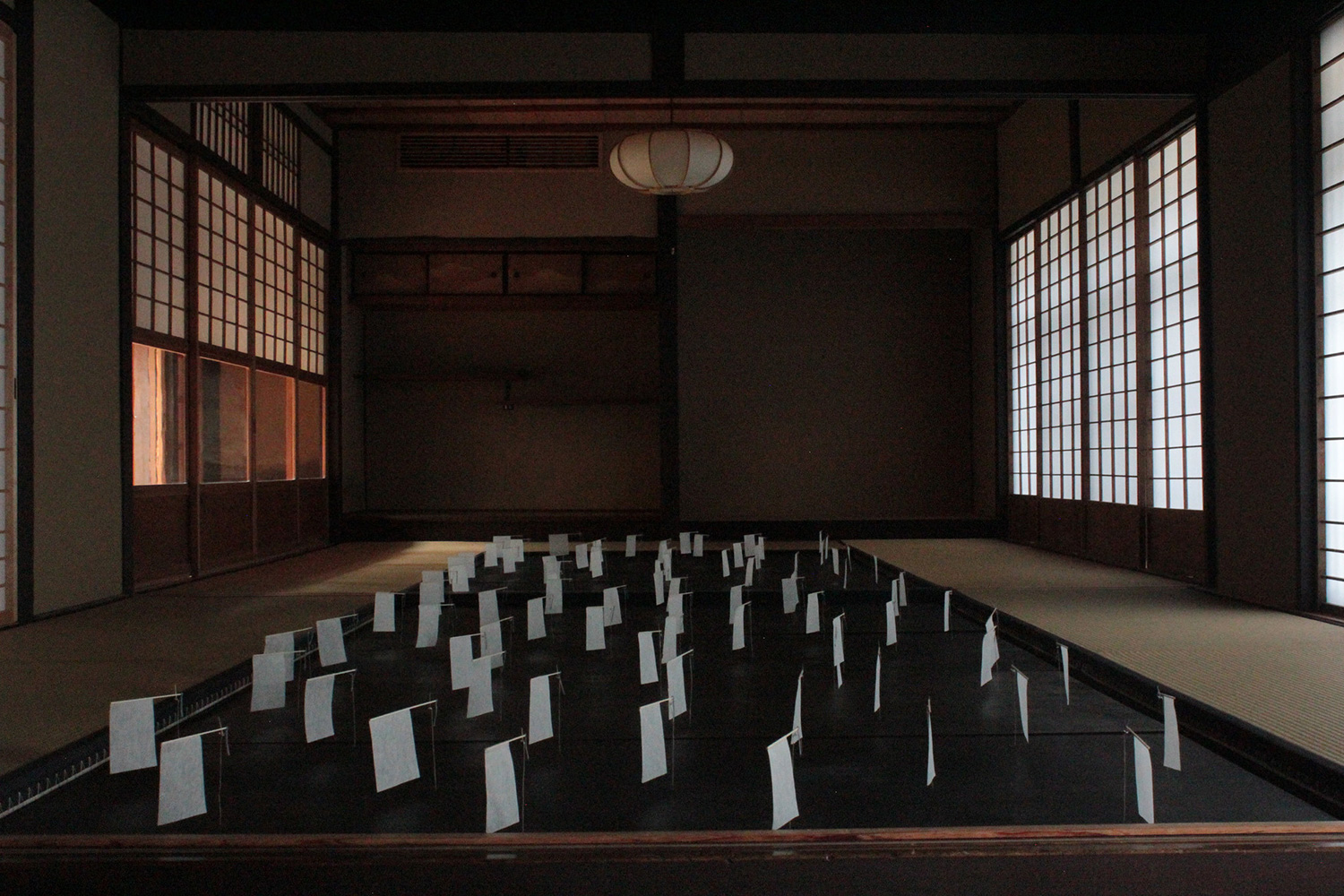

さて、本エッセイ冒頭で、この作品《moids∞》を考え出す契機となった作品について記してきたが、三原によれば、それはフェリックス・ヘスという人物が作り出したあるノイズを発生する装置で、蛙の合唱のような現象が発生するという。しかしながら、そのサウンド・オブジェは、蛙の鳴き声を主観的に表現した、あるいは記録して再生したような装置では無く、あくまでも電子回路の機能によって合唱のような現象が発生することを予測して生み出されたという。「空白より感得する」展は、自らの分身とも言えるモイズ・プロジェクトの最終形態を披露する舞台であるということを前提に、三原はそのプロジェクトを生み出す大きな動機付けとなったフェリックス・ヘスの参画を希求し、今回実現している。三原にとって自らの制作行為の大きな契機となった、蛙の合唱をシミュレートしたかのような装置の展示は適わなかったものの、和室の畳の上一面に、小さな和紙による旗がついたヤジロベー状の装置を数百並べ、和室の中で人の移動などによる僅かな気流の動きに反応する《It's in the air (vanes) 》の展示が実現した。その繊細で全体感を伴ったたおやかな動きは、《moids∞》の装置全体が生み出す感覚と同様に、不思議な、ある生命感を連想させるものだった。

フェリックス・ヘス《It's in the air (vanes) 》 2018 [撮影:三原聡一郎]

饒舌なる寡黙さ

本稿の冒頭で「美術作品」という用語の概念規定にまつわることについて述べてきた。東京の目黒区美術館で開催していた「村上友晴 ひかり、降りそそぐ」展の会場でも、同様という言い方はできないものの、やはり既存の美術界に対しておもねる姿勢のまったくない表現手法や行動をあらためて確認することとなった。

作品02《無題》1980・1981・1982 油彩・炭/キャンバス 162.0x130.0

目黒区美術館蔵

私自身、村上友晴に対して十分な知識を持っていたわけでは無い。それどころか、村上に対して、修行僧のように禁欲的なスタイルで寡黙に、ある意味固執した表現手法によって黒一色の作品を作り続けている、といった誤った情報、というより先入観のようなものを持っていたかもしれない。しかしながら、今回の目黒区美術館に於ける個展で村上の数々の作品と向かい合う機会を得て、先の村上に対する私の評価がことごとく間違っていたことに気付かされたのである。

まず何よりも表情の豊かさである。村上の作品を代表する黒一色の作品でも大きな違いがある。例えば目黒区美術館所蔵の《無題》(1980-1981-1982)と《無題》(1985-1986-1987)は、前者が平板な層を形成し、後者が粒状の重なりをつくり出している。両作品とも160x130cmの等身大の作品で、鑑賞者はその黒い闇のような表面に大きく包まれるような感覚に襲われながらも、その2者の違いに気付くことになるだろう。

村上は1961年、東京藝術大学日本画科を卒業した直後に、黒一色ながら表情の豊かな実験的な日本画を発表して注目を集めた。その作品は3年後の1964年にはグッゲンハイム美術館の国際展に選出され、ニューヨークへ渡航する機会を得る。その地で、村上は当時活躍していたロバート・マザウェル、バーネット・ニューマンといった抽象表現主義の作家たちの作品に衝撃を受け、帰国後、それらの巨大な作品群に対抗しうる表現を探し求めた。村上は奥行きのある絵画空間の確立を望み、黒い絵具の質にこだわり、油分を除去し、さらに炭を細かく砕いて絵具に混入するなど、黒い画面の奥から光が現れることを望む、といった独自の黒い絵画の表現手法を探求し、前述したような絵画が確立するのである。

作品03《無題》1985・1986・1987 油彩・炭/キャンバス 162.0x130.0

目黒区美術館蔵

今回の展覧会で注目したのは、黒の色彩の多様さと同じくらいに、赤という色彩を用いたさまざまな表現と、紙という素材に対する多様な取り組みだった。それらすべてをここで紹介する余地は無いのだが、例えば、赤い純色の《無題》と題された1980年の作品を取り上げよう。村上は作品の発表を再開した1974年頃、函館市郊外のトラピスト修道院に通い始める。その修道院では午前3時から祈りが始まり、真っ暗な中から次第に夜が明けてきて、徐々に陽の光が聖堂の中を照らしだすと、あたりは真っ赤に染められるという。この光景が村上の赤の原点だという★。であるとするならば、村上の黒は夜明け前の、精神修養を行なっている聖なる時を表しているのであろうか。

作品16《無題》1980 水彩/紙 62.5x50.7

村上の紙に対する取り組みは、前述の黒い絵画より前傾の姿勢で臨んでいるように感じられる。例えば1980年から制作を続けている《十字架の道》という作品がある。最初にドライポイントで黒いインクを載せ、その跡を村上はニードルで削り、厚みのある版画用紙の繊維は毛羽立ち、その結果として不思議な表現を生み出すのである。「十字架の道」というのはキリストが死刑宣告を受けて、十字架を背負い、何度も倒れ、母マリアに出会ったりしながらゴルゴタの丘にある刑場に向かうイエス・キリストの受難を表す重要な場面である。敬虔なキリスト教徒である村上にとっては、芸術的な表現である以前に重要な信仰の姿勢を表す貴重なテーマでもある。村上は同時代の美術動向とは無関係に制作を重ねてきたが、唯一影響を受けたと考えられるのは、1964年に渡米して出会った、アメリカの抽象表現主義の作品群だった。もちろんここでの影響というのは抽象表現主義に対する否定的な主張であり、直接的に彼らの表現から何かを学んだ訳ではないのだが、精神的な意味まで含めれば、村上の黒い絵画は、抽象表現主義に対抗するという意味において美術動向を反映しているとも言えるだろう。そのような動きに対して、村上の紙作品《十字架の道》は、純粋に村上の信仰心が形となった作品であるということができるのである。

作品33 《十字架の道》2001 ドライポイント、ニードル/紙

22.0x15.3 ed.1/7 14点組のうちno.9拡大

前傾姿勢で

冒頭で述べてきた三原聡一郎の制作原理は、電子的なメディアによるこれまでに類例の無い自律的な運動によって「創発」が引き起こされる装置を生み出すことにあったろう。彼はその実現のために長い年月を費やしてきたのである。彼らのモイズ・プロジェクトはこれからも完全なかたちを求めて変化を遂げていくのだろう。

また村上友晴は彼の制作活動初期に、自己作品の美術的な強度が、美術の最前線とされる場所に於いて徹底的に不足していることを自覚し、自己作品の美的な質と強度を、ある絶対的な基準に達することを信じて繰り返し研鑽を重ねていった。村上は表現すべき対象を自らが信仰するキリスト教に求めながら、徹底して過去の歴史的作品や近年の新しい美術の潮流といった雑音に耳を貸すことも無く、伝統的な表現技術に則りながら、緻密な作業を重ねることによって、極めてユニークで、澄み切った表現を実現しているのである。

表現媒体や表現手法等に関して重なるところがまったくなく、世代も離れた1人と1組の作家ではあるが、同時代の社会的な流行や美術動向等と係わることなく、自らの表現を探求し続ける姿勢には共通した精神を見出すことができるだろう。戦後から現代に至るまで、主要な美術動向や運動を規矩にした捉え方では、見落とされかねないが、本質的な意味で、この先の道を切り拓いて行くのは、このような絶対的な個を獲得した作家たちであると考えるものである。

★──降旗千賀子「村上友晴──ひかり、降りそそぐ」『村上友晴──ひかり、降りそそぐ』展図録、目黒区美術館、2018、p.75より抜粋。また、本稿の村上友晴作品の技法に関しての多くは降旗の文書を参考にした。

「空白より感得する」展

会期:2018年10月13日(土)〜11月11日(日)

会場:瑞雲庵(京都市北区上賀茂南大路町62-1)

「村上友晴──ひかり、降りそそぐ」展

会期:2018年10月13日(土)〜12月6日(木)

会場:目黒区美術館(東京都目黒区目黒2-4-36)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)