artscapeレビュー

TPAM2018 チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒(ワーク・イン・プログレス)』

2018年03月15日号

会期:2018/02/12~2018/02/13

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ[神奈川県]

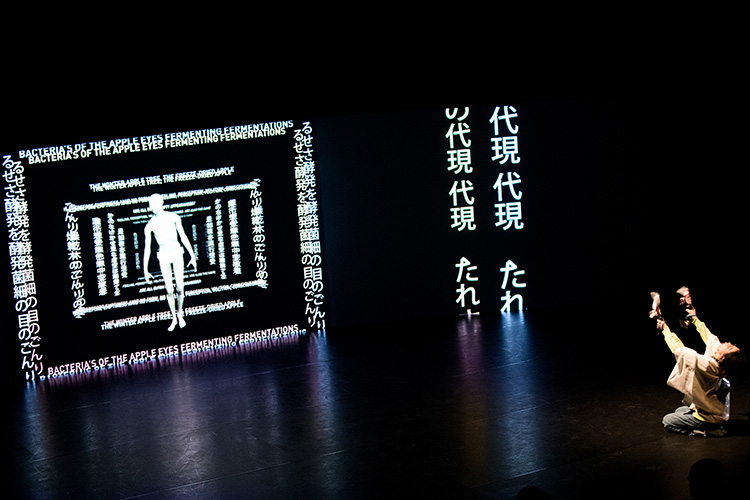

「イタコの口寄せで土方巽の霊を呼び出し、新作への参加を依頼した」という触れ込みのチョイ・カファイ作品。恐山の光景、イタコを介した「土方の霊」へのインタビュー映像が流れた後、モーション・キャプチャーの装置を全身に付けたダンサー、捩子ぴじんが登場。イタコ役の女性が般若心経を唱え、捩子が腰を軽く揺動させながら動き始めると、背後のスクリーンに「土方の3Dアバター」が出現する。年齢のカウントとともに、『禁色』『土方巽と日本人 肉体の叛乱』『疱瘡譚』などの代表作が断片的に「再現」されていく。ゲスト出演の麿赤兒との「共演」を挟み、ラストでは、2018年に「90歳」(!)になった土方のアバターを、ボカロが歌う多幸感溢れるテクノポップの般若心経にのせて踊らせてしまう。

ここで想起するのは、テクノロジーを駆使し、映像/生身の身体との同期や憑依の(不)可能性を扱ったカファイの『Notion: Dance Fiction』との比較である。この作品は、土方やピナ・バウシュといった歴史的なダンサーや振付家の映像記録の身体の動きをデータ化し、「筋肉を動かす電気信号」に変換し、電極を付けた生身のダンサーの身体に「移植」することでダンスの動きを「再現」させ、伝説的ダンサーの身体との融合の夢を描くというものだった。ここでは真偽や科学的根拠の正当性よりも、オリジナル/コピーの関係、振付に従うダンサーの主体性や自己同一性、機械的な因果律に支配された身体観、ダンスと映像アーカイブ、歴史的文脈の受容と解体についてこそが問題化されている。『Notion: Dance Fiction』では、映像から抽出された(とする)「電気信号」がダンサーの身体に憑依する一方、今作では、生身のダンサーの動きから3Dアバターへと変換された運動がスクリーンの中に生起する。ベクトルは逆で、「科学的根拠」か「スピリチュアルな霊的世界」かの違いはあるが、ともに映像的身体の亡霊性を扱っている。

[撮影:前澤秀登]

そう考えると、終盤にボカロ曲が使用された理由も納得がいく。ボカロも「生身の身体を持たない」存在であり、「ダンス」は生身の固有の身体を離れても存在可能なのかという問いが浮上する。物理的制約や肉体的衰えの影響を受けない3Dアバターを自由自在に踊らせれば、新たな「ダンス」の地平が切り開かれたと言えるのか?

また、「イタコの口寄せによる新作依頼」という仕掛けは、「ジャクソン・ポロックの霊に新作のアクション・ペインティングを描かせた」太田祐司を想起させる。「ポロックの霊」による新作絵画と同様、「土方の霊」による新作は果たして「土方作品」と言えるのか? ダンス作品をめぐる「署名」や「真正性」の問題も提起される。

カファイの手つきは両義的だ。東北、イタコ、民間信仰といったエキゾチシズムの諸要素を(外部からの視線として)投入し、「キッチュなまがいもの」として「土方の暗黒舞踏」を再構成/解体するようでいて、舞踏出身の「捩子ぴじん」というダンサーを通してその身体的ルーツを遡行的に探ろうとするからだ(ダンサー固有の身体を介して、身体化された個人的記憶の探求とともに、ダンスの歴史的文脈へと逆照射しようとする姿勢は、『Notion: Dance Fiction』や『ソフトマシーン:スルジット&リアント』においても共通する)。ただ、この過去の2作品と比べると、本作は切れ味の鋭さに欠け、最後はエンタテインメント的な祝祭感でごまかした感が否めない。「ワーク・イン・プログレス」と銘打たれているので、今後の深化に期待したい。

[撮影:前澤秀登]

公式サイト:https://www.tpam.or.jp/2018/

関連レビュー

チョイ・カファイ「ソフトマシーン:スルジット&リアント」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/02/12(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)