artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

若だんさんと御いんきょさん『かさじぞう』

会期:2023/03/04~2023/03/05

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

同じ戯曲を3人の演出家がそれぞれ演出した3本を連続上演するシリーズを毎年企画してきた「若だんさんと御いんきょさん」(演出家の田村哲男とコトリ会議の若旦那家康によるユニット)。2019~2021年の3年間は安部公房の戯曲を、2022年は山本正典(コトリ会議)の短編『すなの』を上演した。5年目の今回は、山本が新作短編『かさじぞう』を書き下ろした。雪の大晦日の夜、売れ残った傘を路傍の地蔵にかぶせてやった貧しい老夫婦の元に、地蔵が米や財宝を持って恩返しに来るという民話を、「宇宙人を車ではね、土に埋めた男女のカップルの家に、宇宙人が埋葬のお礼にやってくる」というシュールでブラックな会話劇に書き換えた。この戯曲に若手演出家3人が挑む。

ある雨の夜。「頭にアンテナ状のものが生えている」宇宙人を、土に埋めている女。「お前だけに罪みたいなやつを背負わせたくない」と手伝おうとする男。男が運転する車内でふざけ合っていた二人は、うっかりはねてしまったらしい。「あんたが運転してた車だよね」「だって俺しか免許持ってないし」という責任のなすりつけ合い。「人じゃないから警察に行っても無駄だし、犬猫と同じだから埋めるしかない」と言う男。宇宙人を埋め終わり、疲れた様子の女と「俺のラブパワーあげるよ」と繰り返す男。二人は家でピザを取ることにし、男は埋めた土に傘をさしかける。

家に戻り、玄関のチャイムが鳴る。ドアを開けた女の前には、ピザ屋ではなく、傘をさした宇宙人が立っている。「ごめんなさい」と謝る女に対し、「謝らないで。次に謝ったら同じ目にあわせます。私は埋葬して傘をかけてくれたお礼にきたのです」と言う宇宙人。謝罪の言葉を繰り返してしまう女は、「傘に対して謝った」と言い訳するが、「なぜ命のない傘に」「命とは何か定義してください」と言う宇宙人との会話は噛み合わない。「お礼」に持ってきた山の土を女にかけようとする宇宙人。突如、映画『メン・イン・ブラック』(1997)でエイリアンを取り締まる黒服のエージェントのような格好で男が登場。「パスポートは」と詰問し、宇宙人を容赦なく攻撃し、とどめをさす。「チャイムが鳴ってドアを開けた瞬間、対宇宙人生体兵器として改造された」と言い出す男。男は、映画に登場する「エイリアン目撃者の記憶を消すペン」を取り出す。だが女は、記憶を消されることに抵抗。「山の土」で目を覆ってふさいだまま、動かない。

本作の上演のポイントは、抽象化された「宇宙人」をどう解釈するかにある。「私たちとは見た目が違う」宇宙人は、外在化された印によって「異物」と認識され、何らかのマイノリティ性を示唆する。3本の演出は、三者三様に分かれつつ、「ありえる解釈の可能性」をひとつずつ検証しながら解像度を上げていくような上演順がスリリングだった。

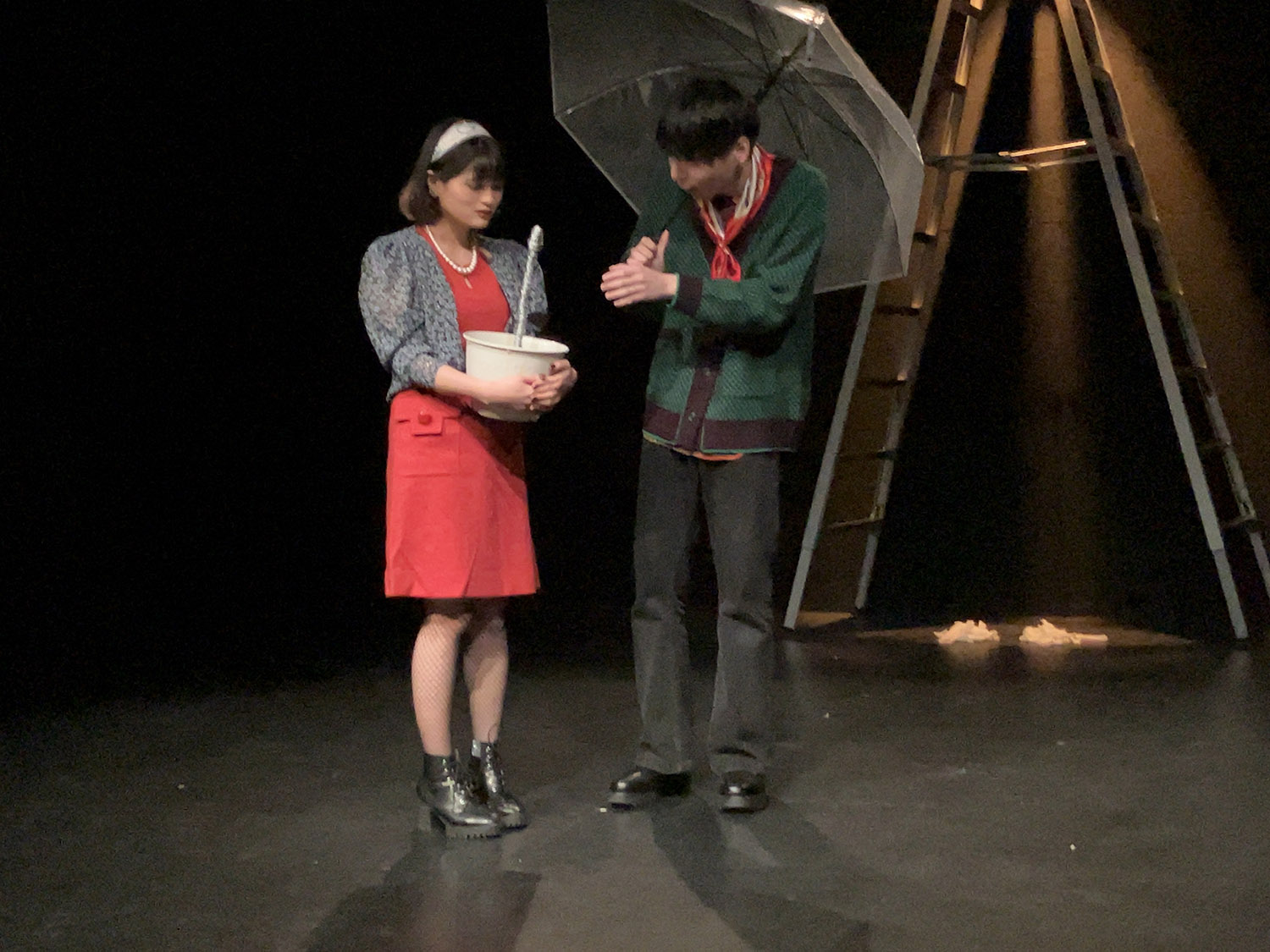

1本目の古後七海(にほひ/万博設計)による演出は、宇宙人役を男/女が交互に兼ねる点が肝。ドアを開けた女の前に現われた宇宙人は男役の俳優が兼ね、黒服のエージェントに変貌した男に攻撃される宇宙人は女役の俳優が兼ねる。加害/排除の交換可能性により、誰もが潜在的に加害者にも排除の対象にもなりうることを示した。客席の階段状の通路を俳優が行き来し、ひな壇の天辺/舞台との高低差を「役の交替」に活かしたが、声の聞き取りにくさやテンポの悪さなど技術的な課題が残った。

古後七海演出『かさじぞう』

2本目の陳竹(遊戯三昧)による演出は、中国出身の陳が宇宙人役を演じることで、「宇宙人=在日外国人」としてストレートに実体化した。「パスポート!」と詰問されてパニック状態になり中国語でわめき立てる、「金も友人も恋人もなく、大晦日なのに故郷にも帰れない。これが最大のおもてなし」というウクレレの弾き語りなど、わかりやすい演出を加え、コミカルなテンポのコメディに仕上げた。演出家自身の当事者性に基づく妥当な解釈だが、女(謝罪)/男(攻撃)という宇宙人への態度の差、「記憶の消去への抵抗」が戯曲に書き込まれていることに対しては応答がなく、未消化感が残る。

陳竹演出『かさじぞう』

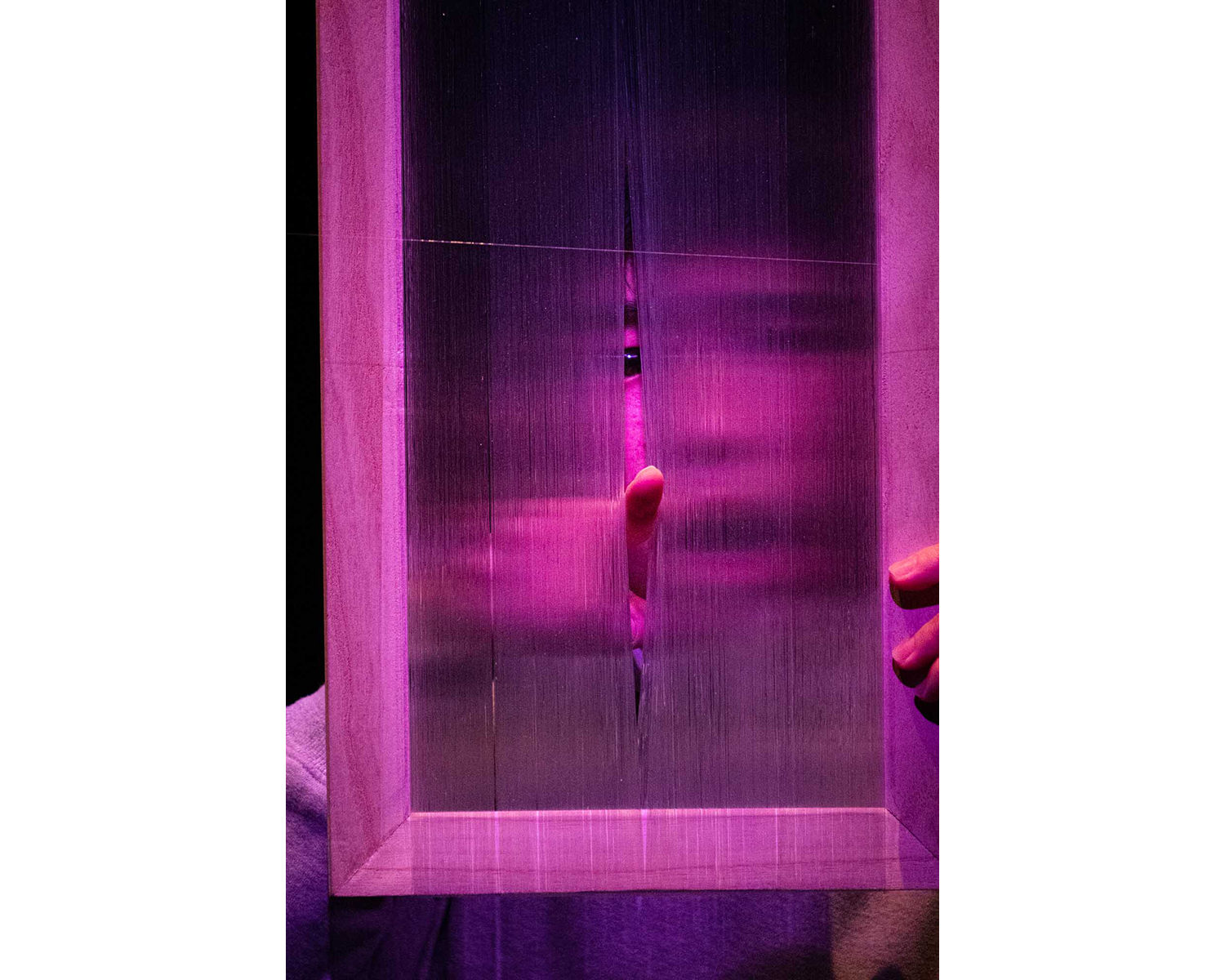

3本目の小林夢祈(InorU)による演出は、一転してシリアスで洗練されたトーン。特異なのは、冒頭から、「墓標のような棒が刺さった白い植木鉢」を女が大事そうに抱えている点だ。それは「死んだ子ども」を直感させる。二人が埋葬するシーンは、植木鉢の棒の周りに、結び目のついた白い縄を丁寧に巻き付けていく儀式的な所作で表わされる。後半、「植木鉢=ポータブルな墓」を抱えて現われた宇宙人と女の会話も、噛み合わなさのなかに、土に埋められたことを「好意」として信じたい気持ちを強く感じさせる。「InorU」はその名の通り、「祈りとケア」が活動のテーマだというが、「うっかりひき殺してしまった宇宙人の埋葬=死んだ子どもの弔い」という解釈を浮上させた。前回の山本の『すなの』も、一見日常的な男女カップルの会話を通して「死者を想う時間」を描く戯曲であり、本作もシュールなSF感のなかに同様の主題を見出せることに気づかされた。

小林夢祈演出『かさじぞう』

ただ、この解釈で演出するならば、後半はより掘り下げられる余地があるのではないか。宇宙人をはねたのは「男が運転する車」で「傘をさしかけたのは男」だが、宇宙人がやって来るのは女の方であり、彼女には「罪の意識」が強くあるのに対し、男は「排除」しか頭になく、「女の頭のなかの記憶」まで消そうとする。「今までの俺か、改造されたかっこいい俺か、どっちかを選んで」と言う男には、罪の意識はまったくなく、「女の関心は自分だけに向いているはず」という自己中心主義しかない。なぜ、宇宙人の来訪は「女」にだけ罪の意識を感じさせるのか? 「命の定義」をめぐるやり取りは、なぜ「宇宙人と女」の間で交わされるのか? 「宇宙人を埋めたこと」を忘却させようとする男に、なぜ女は抵抗するのか? 「ふざけていてうっかりはねてしまった宇宙人を埋める」行為は、「避妊に失敗した中絶」とも読める。もしくは、「見た目で区別される宇宙人」とは、「何らかの障害の判明による中絶」のメタファーも思わせる。

上演とは、「戯曲をどう解釈するか」の軸の違いと解像度により、これほどまでに異なる世界が立ち上がることを改めて実感させられる機会だった。だからこそ、3本目の小林演出は、単に「死んだ子どもの追悼」に留まらず、「中絶に対する責任や罪の意識のジェンダー差」まで掘り下げていれば、戯曲が内包する問題をより深い射程で示せたのではないか。

公演(劇場)公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20230304

若だんさんと御いんきょさん 公式サイト:https://www.blogger.com/profile/17031933388770468211

関連レビュー

若だんさんと御いんきょさん『すなの』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

2023/03/05(日)(高嶋慈)

木ノ下歌舞伎『桜姫東文章』

会期:2023/02/22~2023/02/23

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

木ノ下歌舞伎が、書き下ろし台本と演出に岡田利規(チェルフィッチュ)を迎える、初タッグ。『桜姫東文章』は、約200年前に初演された鶴屋南北の代表作のひとつ。ぶっ飛んだストーリーをほぼ原作通りに現代口語で上演。俳優陣も魅力的だ。

物語は、主人公の桜姫、僧の清玄、ワルの色男の釣鐘権助の三角関係を軸に展開する。17年前、稚児の白菊丸との心中に失敗し、自分だけ生き残った清玄のもとに、吉田家の息女・桜姫が尼になるためにやってくる。桜姫の父と弟は何者かに殺され、家宝を奪われた吉田家は存亡の危機にあり、桜姫は生まれつき左手が開かないために婚約を破棄され、出家を望んでいる。しかし清玄が念仏を唱えると手が開き、中から香箱が出てきた。香箱の裏に書かれた「清玄」の文字を見て、清玄は17歳の桜姫が白菊丸の生まれ変わりだと確信する。一方、桜姫の手が開いたことを知った婚約者は、破談を取り消す手紙をよこす。使者の腕に彫られた「釣鐘の刺青」を見て驚く桜姫。かつて屋敷を襲い、自分をレイプした盗賊の腕にも、同じ刺青があったからだ。しかも桜姫は顔も知らないその男に惚れており、同じ刺青を自身の腕にも彫り、密かに出産した子を里子に出していた。出家をやめ、寺で再会した盗賊の釣鐘権助と愛を交わす桜姫。釣鐘権助は逃走し、「清玄」と書かれた香箱が落ちていたため、清玄に疑いがかかる。桜姫への想いで不義密通の濡れ衣をかぶった清玄は、桜姫とともに河原で晒し者になる。清玄は前世の因縁を話して口説くが、桜姫はつれない。

[撮影:前澤秀登](東京公演)

[撮影:前澤秀登](東京公演)

後半、寺を追われ流転の身となった清玄は、香箱を隠し財産と勘違いした元弟子に金目当てで殺される。一方、釣鐘権助と夫婦になるものの、女郎屋に売られた桜姫には、夜ごと清玄の幽霊が出現するため、家に戻されてしまう。家には、かつて里子に出した子どもがめぐりめぐってやってくる。わが子であることを清玄の幽霊から聞く桜姫。そして酔った釣鐘権助の話から、父の殺害と家宝を盗んだ張本人だと知った桜姫は、子どもと釣鐘権助を殺して復讐を遂げる。

心中、輪廻転生、前世の因縁、不具が治る奇跡、三角関係、仇と知らずの恋、家臣たちの忠義、子殺しと復讐……。ネタの過剰投下と複雑な人物関係、(歌舞伎と同様に)清玄/釣鐘権助の1人2役。本公演では「これから演じるシーンを、先に字幕で説明する」という裏技を駆使して約3時間の大作にまとめた。舞台上には、崩れかけた額縁舞台が入れ子状に設置され、出番のない俳優たちが「舞台の端や手前」に寝そべって眺めている。見せ場や立ち回りでは、「紅屋!(ベニヤ?)」「豆腐屋!」といったふざけた屋号に加え、「ポメラニアン!」「ダルメシアン!」といった謎のかけ声が口々に飛ぶ。この「メタな観客の空間」には、衣装ラックや鏡が置かれ、俳優が着替えや水分補給、メイク直しをする「楽屋」でもある。

入れ子状の舞台奥には、「囃子方」の代わりにDJブースがあり、ゆったりしたリズムがどこか不穏さをまとって流れ続ける。抑揚を抑えた平板な発声で、魂が半分抜けた操り人形のような動きをする俳優たちには、「本気で演技してない」感が漂う。あるいは、(初期の)チェルフィッチュを思わせる、「身体の不随意な運動の増幅」が台詞とは無関係に反復され続ける。奥に広がる暗闇を背景に、脱力感と不穏な緊張感が均衡しながら持続する。

[撮影:前澤秀登](東京公演)

木ノ下歌舞伎を主宰する木ノ下裕一は、当日パンフレットで、岡田を脚本・演出に迎えた理由として、次のように述べる。「時に歌舞伎の演目は、ネガティブな側面も内包しています。当時の時代背景に根差した差別やジェンダー観、家父長制や障がい者の描かれ方……(旗揚げから:筆者注)17年経って、それらにも正面から向かい合うべきなんじゃないかと考えました」。本公演で、特にジェンダーと家父長制への批評としてポイントとなるのが、(主人公の桜姫ではなく)「お十」という脇役の女性の演出である。

お十は、長屋の大家業を営む釣鐘権助の間借り人の妻である。捨て子(実は桜姫の子)を養育費目当てで引き取った釣鐘権助は、「乳の出る女を適当にみつくろったから」と言うが、お十は「では、その適当にみつくろわれた、乳の出る女とは誰でしょう?」と観客に向かってメタ的に問いかける。また、幽霊が出て客がつかないからと桜姫が「返品」され、売った20両を返せと迫る女衒に対し、釣鐘権助はお十を身代わりに売る。お十には「抗議の台詞」すら与えられないが、無言のまま、クラッチバッグを持った片手を左右に振りながら、ふらふらと身体を揺さぶり続ける。

そして大きく改変されたラストシーン。「劇中劇の舞台」から一歩前に出た桜姫は、奪い返した家宝をお十に放り投げ、さらにお十が舞台奥へ投げ捨て、「ハレルヤ!」と屋号が飛んで幕となる。釣鐘権助にとっても、奪った家宝は、元武士の落ちぶれた自分が再び這い上がるための拠り所だった。だが、原作とは異なり、桜姫には、家宝を取り戻して「お家再興」を果たすという家父長制的使命感も執着もなく、むしろ投げ捨てるべきものである。「家宝」の正体も、「折り畳まれたただの紙きれ」だ。「父から息子へ、血統の正統性とともに継承される家宝」すなわち家父長制の象徴を、「男の手」から奪い返し、非実体性の暴露とともに放棄すること。男の欲望によってモノのように扱われた女性たちが、最後にささやかな抵抗と連帯を示す。

とまとめたいところだが、本作には、下記の2点で疑問や未消化感が残った。1点目は、桜姫の衣装の扱い方である。すべての俳優が複数の役を演じ分けるため、さまざまなコート、ダウンベスト、スタジャンといった「上着」の着替えで「役の交替」が可視化される。だが、桜姫だけが、「身分の転落」とともに分厚いファーコートを脱ぎ、シースルーのコートに着替え、ラストはそれすら脱いでキャミソール1枚となる。根強い性差別や女性に自己犠牲を強いる家父長制的ジェンダー観に異を唱える本作だが、「ヒロイン(だけ)が衣装を脱いでボディラインを露わにしていく」演出は逆行ではないか。

2点目は、「家宝」と同様、家父長制と密接に関わり、「実体がないもの」として舞台上で表象される「赤ん坊」である。「ただの紙切れ」にすぎない「家宝」と同様、「桜姫の子ども」もまた、「俵型のクッション状の物体」として登場する。ずっと釣鐘権助の手中にあった家宝とは対照的に、「赤ん坊」はほぼすべての主要登場人物の手から手へと手渡されていく。もはや誰の「捨て子」なのかもわからないほど捨てられ続ける赤ん坊。それは、「未婚で産まれ、かつ父親不明の子」が家父長制を内部から脅かす存在であり、システム内部に定位できないことの象徴でもある。家長(父親)が息子に家督を継承させる家父長制の存続は、「婚姻外の男との子どもではない」ことが確実に保証された嫡子を産ませるために、女性(妻・娘)の性を一方的かつ徹底的に管理することにかかっているからだ。

しかし、桜姫は、わが子の父親が判明したとたん、原作通り未練も躊躇もなく、「仇の子(=釣鐘権助の血をひく子)」という理由で子どもを殺す。彼女の行動原理を支えるのは、「子は父親(だけ)の血統を継ぎ、父親に属する所有物である」とする父権的思考である。従って、桜姫は、「家宝」を放棄する身ぶりの一方で、子殺しによって逆説的に家父長制的思考を「延命」させるというジレンマを体現してしまう。「家宝」と「赤ん坊」をともに非実体的に表象することで、『桜姫東文章』のドラマの裏に書き込まれた家父長制に迫った本作だが、「終焉を宣言しつつ(再)回収されてしまう」という深い矛盾が残った。

歌舞伎に限らず、「古典」を現代において上演することは、ジェンダーの問題を避けては通れない。逆に言えば、古典に向き合う意義はまだまだ汲み尽くされてはいない。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/67743/

関連レビュー

木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年03月01日号)

2023/02/23(木)(高嶋慈)

ヤングムスリムの窓:撮られているのは、確かにワタシだが、撮っているワタシはいったい誰だろう?

会期:2023/02/19~2023/03/04

「ヤングムスリムの窓」は、イスラームが専門の研究者、映像作家と、日本に暮らすヤングムスリムたちが、映像制作を通して協働する学際的なアートプロジェクトである。参加した20代のヤングムスリム3名は、イスラーム圏出身の親のもと日本で生まれ育った2世、改宗した日本人と、多様な背景を持つ。本プロジェクトの特徴は、ヤングムスリム3名が当事者それぞれの視点や関心から映像制作を行なうと同時に、その制作プロセスを映像作家がドキュメントし、さらに双方に対して研究者がカメラを向けてインタビューするという、視線の多層的なレイヤーにある。「映像」を介して、映像の専門家と非専門家、異なる文化的背景、立場、世代の者たちの複数の視点が交差する。タイトルが示唆するように、「窓」とは「視線のフレーム」の謂いであり、「撮る視点」と「見る視点」の双方を含む。そこには、「他者」を一方的に視線の対象としてきた文化人類学や、「マジョリティの日本人」自身の視線に対する批評も含まれるだろう。

まず、ヤングムスリム3名が制作した映像作品は、出自や文化的背景に加え、三者三様の個性やキャラの違いが際立つ。長谷川護は、イスラームに改宗した経緯を生い立ちとともにまとめた。東京の下町で銭湯を営む実家で育ち、宗教上の理由で銭湯を利用できないムスリムがいると知ったこと。インドネシアでのホームステイなどムスリムとの交流、大学でのゼミ、断食体験を経ての改宗。メッカへの巡礼で得た共同体意識。プレゼンのようにまとめた資料からも、まじめな人柄がにじみ出る。作品タイトルの《湯けむりの中で》は、日本社会で可視化されにくいムスリムの存在のメタファーでもある。

一方、トルコ人の父と日本人の母を持つエルトゥルール・ユヌスは、「ムスリムあるある」ネタをユーチューバー風でノリの良い映像にまとめた。《仕事中の金曜礼拝》では、都内で会社員生活を送るなか、昼休みを利用してモスクへ寄り、身を清めて礼拝する様子が、実況風に紹介される。当事者、特にこれから社会に出る若者に対しては、生き方のヒントになり、普段ムスリムと関わりのない日本人にとっては、「ムスリムも普通に日常生活を送っている」ことを肩肘張らずに示す。

また、パキスタン出身の両親を持つアフメド・アリアンは、コンサル会社の経営、大学での哲学研究、芸術という「3つの顔」について、自己省察的な映像にまとめた。本人もインタビューで語る通り、「わかりやすくプレゼンする」というより、「自分の根幹を忘れないための、自分自身にとってのしおり」のようなものだという。

このように、写真や文章を交えて展示された3名の映像作品は、「日本社会で不可視化されがちな、ムスリムの日本人」とその多様性を当事者の視点から提示した点で意義がある。ただし、3名とも「20代のムスリム男性」であり、「ムスリム女性の不在」という点で「マイノリティの中でさらに見えにくいマイノリティ」に言及されていないことが惜しまれた。

会場風景

一方、「視線の交差」をメタ的に組み込むのが、映像作家の澤崎賢一によるドキュメント《#まなざしのかたち ヤングムスリムの窓:撮られているのは、確かにワタシだが、撮っているワタシはいったい誰だろう?》である。映像制作中のヤングムスリム3名を撮影・インタビューした映像と、映像や視線についての省察的なナレーションが交互に展開する。ここで重要なのは、「カメラを構えるヤングムスリム」を入れ子状に映すと同時に、「ヤングムスリム自身が撮った映像」も密かに混在している点である。ひとつのポイントが、長谷川の作品に登場していた「メッカの巡礼」の映像に、「撮る/撮られる」についての語りが重なるシーンだ。深夜のメッカ、巡礼者の人混み、広場を取り囲むまばゆい高層ビル群。「カメラを構える私の姿は、現地のメディアに撮影され、レンズの向こう側で好奇の眼差しで見つめられているのかもしれない」と語り手は想像する。

会場風景

澤崎賢一《#まなざしのかたち ヤングムスリムの窓:撮られているのは、確かにワタシだが、撮っているワタシはいったい誰だろう?》(2023) 映像スチル

映像を撮る「私」は、「撮られる」ことで「彼/彼女」という三人称に変換され、レンズや画面の「向こう側」には常に「他者」が存在する。あるいは、「向こう側」という距離感こそが「他者」を発生させてしまう。だが、「向こう側」が存在することさえ想像できないこともある。カメラのフレーム、画面を眼差す視線のフレーム、表象として固定されてしまうことと、外部への通路。「窓」のメタファーもまた、多重的に交錯する。当事者の発信、当事者と研究者とアートの協働、映像それ自体についてのメタ的な考察など、多様な意義をもつプロジェクトだった。なお、今後、プロジェクト全体を記録したドキュメンタリー映画の公開も予定されている。

公式サイト:https://project-yme.net/exhibition2023/

2023/02/19(日)(高嶋慈)

したため#8『擬娩』

会期:2023/02/09~2023/02/12

こまばアゴラ劇場[東京都]

演出の和田ながらを含め、出産を経験していない出演者たちが「妊娠・出産を身体的にシミュレーションする」という、演劇ユニット「したため」の代表作の再演。タイトルの「擬娩」は、「妻の出産の前後に、夫が妊娠にまつわる行為を模倣し、時には陣痛さえ感じているかのようにふるまう」習俗を指す。実在の習俗を参照し、「舞台上の行為は擬似的な再現である」という演劇の原理を露にしつつ、「他者の身体に起こる変容や痛み」への想像力の起点として「私自身のこの身体」を透明化せず手放さないこと。「演劇」に対する冷静な視線と厚い信頼がここにある。

2019年の初演後、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2021 AUTUMNでは、出演者と舞台美術を変更し、中高校生の出演者3名とともに再創作したリクリエーション版が上演された。「演劇を通じた、10代の若者への性教育」という点で、『擬娩』という作品の意義を拡張した。

一方、本公演は、基本構成・舞台美術(林葵衣)ともに初演とほぼ同じである(ただし、初演の出演者4名のうち、2名が入れ替わった。上演内容の詳細については初演評を参照されたい)。転がりながら登場し、今まさに産まれ落ちた4名の出演者は、冒頭および終盤でそれぞれ宣言する。「産まれたことはありますが、産むかどうかはわかりません」「産まれたことはありますが、産めるかどうかはわかりません」「産まれたことはありますが、そのことを覚えていません」。半透明の窓(テグスを張った木枠)によって顔を匿名化された者たちは、個々の身体的特徴や遺伝的要素について口々に列挙し、第二次性徴を経て、擬人化された「妊娠検査薬」の登場後、多様なつわりの症状を実演する。「エコー検査を、母体と胎児のオンライン通信に見立てて会話する」中盤のシーンは、産む側と産まれる側がそれぞれ抱く不安と期待をコミカルに表現。臨月を経て、クライマックスの分娩シーンでは、写真家の志賀理江子が自身の出産を綴ったテクストの朗読、波のように断続的に押し寄せる轟音のノイズとともに、子宮口が開くプロセスと激痛が実況される。全体的に初演よりユーモアと笑いの力が増しており、演出家としての和田のバランス感覚の成長を感じた。

[撮影:宇田川俊之]

[撮影:宇田川俊之]

初演からの約2年間には、妊娠・出産をめぐる大きな変化が国内外で起こった。人工妊娠中絶を禁止する法律がポーランドで施行され、アメリカでは1973年に連邦最高裁が「中絶は女性の権利である」と認めた判決が覆され、論争やデモを引き起こした。一方、国内では、予測以上の少子化の進行と同時に、不妊治療の保険適用の対象が拡大され、岸田首相の育休発言が問題視された。こうした社会的変化に言及したアップデートがない点については、もどかしさも感じる。

初演に基本的に忠実な再演だが、実は最大のポイントは「出演者の入れ替わり」にある。初演の出演者は男女2人ずつだったが、性別二元論的ではないジェンダーのあり方へと広がり、作品の根幹を本質的にアップデートした。『擬娩』という作品の意義は、「産む機能が備わった性」と切り離して「妊娠・出産をシミュレーションする」点にあるが、初演では、男女二元論的な枠組みが残存していたことが逆にあぶり出されたといえる。特に、エコー検査=オンライン会話のシーンは、初演では「男女ペア」で演じられていたことに改めて気がついた。

[撮影:宇田川俊之]

[撮影:宇田川俊之]

『擬娩』が直接的に描くのは、物理的な痛み──つわりの諸症状、内臓の圧迫や寝返りも困難なほど膨らんだお腹、そして「腰が爆発するような」陣痛の痛みである。だが、外見が小柄な若い男性に見える出演者が、「膨らんでくる乳房が嫌で猫背になった」というエピソードを語るとき、そこには、(意思とはまったく無関係に)「妊娠に向けて準備された身体」になってしまう苦痛もあることが示される。また、(本作では言及されないが)「産むことができる」とされる身体を持ちながら産めない痛み、「産むことができる」身体すら持てない痛みも存在する。

初演の出演者の1人は、出演後に実際に出産した。彼女にとっては、『擬娩』への出演経験はまさに「知識と想像のリハーサル」になった。だが、もし、具体的にどのような日常生活への支障や制約、痛みがあるのかを疑似体験してから、「産む機能を備えた身体」を持つかどうかを個人の意思で後天的に選択できたら、あなたはどうするか? 支障や痛みを引き受けることも覚悟のうえで選ぶだろうか? 再演を見ながら筆者が想起したのが、李琴峰の小説『生を祝う』(2021、朝日新聞出版)である。妊娠・出産をめぐるSF的な思考実験であるこの小説では、胎児に出生後の「生存難易度指数」を数値化して伝え、出生するかどうかの意思を確認する「合意出生制度」が法制化された近未来の日本が描かれる。李が描く仮想の近未来では、「生の自己決定権」が「胎児の側」の選択に委ねられる。一方、本作が想像させるのは、「妊娠に備えた身体を持つかどうか」を「産む側」が選択可能であったら? という想像だ。もし個人の意思で後天的に選択可能だったら、社会のさまざまな制度設計や構造的不均衡は、それでも今とまったく変わらないだろうか? あるいは、パートナー間で「平等な負担」の合意に至ることは可能だろうか? このように分岐していく想像力を鍛えるためのリハーサルが『擬娩』である。本稿はその一助となるべく、「ある単語を使用しない」という条件を課して書かれた。

公式サイト:http://www.komaba-agora.com/play/12599

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN 和田ながら×やんツー『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2023/02/11(土)(高嶋慈)

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022/11/12~2023/02/19

東京都現代美術館[東京都]

植民地主義、移民、ジェンダーといった問題について、多様なバックグラウンドをもつ人々が即興的に対話する場をしつらえることで、どう過去と現在を重層的に接続させることができるか。オランダ出身のウェンデリン・ファン・オルデンボルフの国内初個展である本展は、こうした多層的・多声的な彼女の作品群を貫く問題意識が空間構成とともに十全に提示された、秀逸な個展だった。

オルデンボルフの制作手法の特徴は、「シナリオを設定せず、協働的なプロセスそのものを見せる、開かれた映像制作」といえるものだ。キャストとして参加するのは、さまざまな専門分野の研究者、アーティスト、ジャーナリスト、ミュージシャン、建築家、看護師といった多様な職能に加え、文化的背景、世代、国籍、ジェンダーの異なる人々。撮影や録音スタッフの姿もしばしば映像内に映り込み、時に彼ら自身も発言し、公開撮影の場合は偶然居合わせた観客も対話の参加者となる。また、対話の場をしつらえる重要な仕掛けが、テーマに関わる歴史的建築物を「舞台」に用いる点と、歴史的テクストの「(複数人による)朗読」を組み込む点である。

本展では、代表作から新作を含む6点が展示された。2チャンネルの映像インスタレーション《マウリッツ・スクリプト》(2006)では、17世紀半ばに旧オランダ領ブラジルの総督を務めたヨハン・マウリッツ・ファン・ナッサウに焦点を当て、書簡などの資料を元に構成した脚本を、キャストたちが朗読する。オランダでは人道主義的だったと評価されているマウリッツだが、例えば奴隷船の劣悪な環境を改善すべきという提案が、「商品価値の下落や死亡=経済的損失への対策」「ポルトガルとの競合に勝つ」といった経済合理主義によるものであったことが浮き彫りになる。一方、もう片面の映像では、植民地時代に描かれた先住民や「混血」の子どもの表象をどう分析するかを起点に、対話は複数の方向へ枝を広げ、当事者として直面する現代オランダ移民社会のさまざまな差別構造や矛盾について語られていく。対話の「舞台」は、マウリッツの旧居であるマウリッツハイス美術館の「黄金の間」であり、金箔の装飾が施された空間は、植民地支配の(負の)遺産を「視覚的な声」として示す。

《マウリッツ・スクリプト》(2006)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景[撮影:森田兼次]

《偽りなき響き》(2008)では、オランダ領東インド(現在のインドネシア)での植民地統治の道具として、ラジオ放送が利用された歴史を扱う。歴史資料の朗読と交錯する対話では、近代化=ヨーロッパ化やナショナリズムの形成にラジオが果たした政治的役割から、「“多様性”は政治的に無垢である限り、ビジネスの手段として歓迎される」といった現代社会批判が展開する。その合間には、約100年前にインドネシア独立運動家が記した挑発的なマニフェストを、移民系オランダ人のラッパーが朗読するシーンが挿入される。撮影の舞台は、作中で「コンクリートの聖堂」と評されるかつてのラジオ放送局。大聖堂のような建築は国家や大企業の権威をまさに体現する。

《ふたつの石》(2019)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

そして、日本で制作された新作《彼女たちの》(2022)では、1920~40年代に活躍した2人の女性作家、林芙美子と宮本百合子のテクストの朗読を通して、ジェンダーと政治、フェミニズムと戦争協力、クィアな欲望の表出/抑圧についての対話が展開する。流行作家となり、戦時中は軍や新聞社の依頼で占領各地に派遣された林芙美子の小説『ボルネオダイヤ』では、日本の軍政が「ダイヤモンドの価値を知らない日本の女のこころ」にたとえられ、共にボルネオ島を占領した日本とオランダの植民地支配の歴史がつながり合う。ロシア文学者でレズビアンの湯浅芳子と同棲生活を送った宮本百合子は、湯浅との往復書簡の朗読・分析を通して、セクシュアリティを「後ろめたいもの」として封印していたことが当事者によって痛みとともに語られる。一方、林の別の小説の朗読では、「男性の視線」を借りて、ヒロインに対するクィアな欲望が語られていることが分析されていく。撮影の舞台は、林自身が設計した自邸や図書館など複数の場所にまたがり、ゆっくりとスクロールする左右2つの画面は境界が混ざり合っていく。また、しばしば左右両面に同一人物が分裂的に映り、「セクシュアリティの葛藤」といった内面的矛盾や、「女性の自立と戦争協力」の二面性の同居といった政治的状況について視覚化する。

《彼女たちの》(2022)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

こうしたオルデンボルフの映像作品では、「朗読テクストを持つ手」がしばしば映される。「歴史的テクストとの対話」と「参加者どうしの対話」という二重の手続きによって、過去と現在を重層的に接続させる手法は、シャンカル・ヴェンカテーシュワランと和田ながらが共同演出した『「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答』(2022)とも共通する。この演劇作品では、80年以上前に差別的なカースト制度の撤廃を訴えた活動家による、実際には読み上げられなかった演説原稿が、インド人2名と日本人の俳優によって朗読される。同時に、クリエーション過程での対話が再現的に挿入され、社会的な役割分担を強いる抑圧的な構造がジェンダーの権力構造とも重ねられ、「日本人の演出家、俳優、そして『聴衆』役を担う観客自身が、どうこのテクストと向き合えるか」が上演されていた。

《彼女たちの》(2022)「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022年)展示風景

[撮影:森田兼次]

オルデンボルフの作品の場合、観客は「聴衆」役として多声的な「声の再現」と「対話」の場に直接立ち会うわけではない。だが、それを補うのが、作家自身による秀逸な空間構成だ。広場や劇場のような階段状の座席。作品どうしは、壁で隔てられながらも、開口部や窓を通してつながり合う。「私たちを隔てているのは何か?」について比喩的に問うと同時に、「自ら能動的に動いて視点を変えることで、“向こう側”が見えて、風通しが良くなり、“あちらとこちら”が接続される」ことを空間的・身体的に体感させる。また、撮影の舞台の選択と緻密なカメラワークも映像ならではの利点だ。「舞台セット」として用いられた歴史的建築物もまた、「さまざまな政治性や権力性が書き込まれる重層的なテクストであり、器である」ことを示しつつ、緻密に練られたカメラワークによって、「強固な器」としての建築を解体していく手つきも秀逸だった。

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/Wendelien_van_Oldenborgh/

関連レビュー

「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年01月15日号)

2023/02/11(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)