artscapeレビュー

福住廉のレビュー/プレビュー

江戸の悪

会期:2015/06/02~2015/06/26

太田記念美術館[東京都]

大盗賊や侠客、そして悪女や毒婦。本展は、浮世絵に描かれた「悪人」に焦点を当てた企画展。三代歌川豊国、歌川国芳、月岡芳年らによる80点あまりが展示された。いずれも意匠性の高い浮世絵によって悪の魅力が凝縮した展覧会で、たいへん見応えがあった。

注目したのは、悪人たちによる悪行の数々を描写した作品がある一方で、捕らえられた彼らが公開の場で厳しく処罰される様子が描かれた作品も数多いという事実である。石川五右衛門が釜茹の刑に処されたことはよく知られているが、歌川国芳による《木下曽我恵砂路》を見ると、わが子を両手で抱えながら断末魔の雄叫びを上げる五右衛門を大勢の人々が見守っているのがわかる。いや、見守っているというより、見物しているというべきかもしれない。事実、同じ国芳による《恋模様振袖妹背》には、お縄を頂戴した八百屋お七を取り囲む大勢の民衆が描かれているが、彼らの視線は明らかに好奇と憐憫、侮蔑が含まれている。

悪人を処罰する現場を可視化したうえで共有すること。これは一方では、前近代的な、つまり非常に野蛮で恥ずべき文化的習俗のひとつなのかもしれない。だが他方で、これは、そうすることによって正と悪を峻別する境界線を共同体の構成員のあいだで確認し、結果として社会秩序を更新する儀式としても考えられる。そして、このような現場を劇的に描写したこれらの浮世絵が、そうした儀式を象徴的に再生産する社会的装置として機能していたことも想像に難くない。

だが、浮世絵は社会の異分子を排除する政治学を実践していただけではない。それは、悪人への共感といえば言い過ぎになるかもしれないが、ある種の魅力を隠さないメディアでもあった。なによりも悪人たちが着こなす着物が、小粋でかっこいい。悪人たちは明らかに審美的な対象として描写されていたのだ。だが、それだけではない。月岡芳年による《新撰東錦絵 鬼神於松四郎三郎を害す図》は、女盗賊のお松による復讐劇を描いた作品。旅の道中で巡り会った仇敵の四郎三郎の親切心につけ込み、彼の背に乗って川を渡るが、突然小刀を振りかざして彼の首元を狙う。気配を察して恐怖に慄く四郎三郎の歪んだ顔とは対照的に、当のお松はいたって冷静な表情を保っているが、激しく波打つ川面やそこから慌てて飛び立つ2匹の水鳥がお松の並々ならぬ激情を代弁しているかのようだ。ここには悪人の悪行を咎める一面はまったく見受けられず、むしろ積年の怨みを果たす復讐劇のカタルシスがあるとさえ言える。

悪への戒めと赦し。本展で発表された浮世絵のなかには、悪に対する両義性がはっきりと現われていた。これを日本人独特の精神性と断言することは早計にすぎよう。しかし、改めて本展に展示された浮世絵を見直してみると、そこにはそのような両義性を可能にする幅と厚みのある世界観が通底しているように思われた。例えば三代歌川豊国による《梨園侠客伝喧嘩屋五郎吉》は主題である侠客の肉体に描かれた鮮やかな花と、その背景に描かれた小鳥と草花が、それぞれ有機的に結びつき、一体化しているように見えた。同じ豊国の《梨園侠客伝朝比奈藤兵衛》にしても、着物の中の小鳥が、背景に走る雷に慄いているようにしか見えない。近代的な思考法によれば、地と図は明快に切り分けられるが、浮世絵においては双方の境界線はそれほど厳密ではなく、互いに重複し、融合し、ひとつの全体を構成しているのである。

竹内整一が的確に指摘したように、日本語においては受動性を表わす「自ずから」と能動性を表わす「自ら」が同じ「自」という言葉に由来する。このような言語環境のもとに浮世絵があったことを考えると、悪に対する両義性が論理的にも心情的にも成立していたことは想像に難くない。悪が悪であることに変わりはないし、悪を社会から排除する必要性も揺るがない。しかし、その悪が、時と場合によっては、こちらにも及んでくることを、浮世絵を嗜んでいた当時の人々は、経験的に知っていたのではあるまいか。路上の片隅から政治の中枢まで悪がはびこる現在、こうした経験から学ぶことは多い。

2015/06/18(木)(福住廉)

稲村米治 昆虫千手観音巡礼ツアー

会期:2015/05/31

群馬県板倉町中央公民館ほか[群馬県]

現在、鞆の津ミュージアムで開催中の「スピリチュアルからこんにちは」展の関連企画として催されたツアー。いまもっとも「やばい」企画を次々と打ち出して高く評価されている同館学芸員の櫛野展正が、参加者10名ほどを引率しながら、群馬県に在住する稲村米治のもとを訪ねた。

稲村米治は今年で95歳。いわゆるアーティストではないが、いまからちょうど40年前の1975年、ひとりで昆虫千手観音像を制作した。これは文字どおり数々の昆虫を素材とした千手観音像で、おびただしい数のカナブンやクワガタ、カブトムシ、タマムシなどを表面に貼りつけ、構成することで、千手観音像を立体的に造形化したものだ。その数、じつに2万匹。制作期間に6年もの時間を費やしたのは、一夏で採集できる昆虫の数に限界があったからである。その持続的な執念に圧倒されるばかりか、クワガタを組み合わせることで千手や後輪を表現した造形上の工夫や、本体ばかりか台座までも昆虫で埋め尽くした徹底的なこだわりに、大変な衝撃を受けた。この昆虫千手観音像を最後に、同様の造形物は一切制作していないという逸話は、その執着心を極限まで突き詰めたことを如実に物語っている。

昆虫を用いたアーティストといえば、ヤン・ファーブルがいるが、稲村の昆虫千手観音像はヤン・ファーブルの作品より時期的に先駆けているし、その質的な差も歴然としている。ヤン・ファーブルの作品は多彩な昆虫の配列によって色彩の美しさを洗練させることに力点が置かれているが、稲村はクワガタの鋭角的な顎を千手に見立てたように、むしろ昆虫の形態を活かしながら立体的に造形化することに心を砕いているからだ。前者はより平面的で、後者はより立体的と言えるかもしれない。

かつて岡本太郎は、今日の芸術の条件として「いやったらしさ」を挙げていたが、稲村の昆虫千手観音像を見ると、まさしく「いやったらしい」感情がふつふつと沸き上がってくる。いわゆる美や醜といった価値基準を超えて、有無をいわさずに、見る者を圧倒してくるからだ。それは、2万匹もの昆虫が集合しているという事実だけではなく、それ以上に、一つひとつの昆虫が文字どおり「生きている」ように見えることに由来しているように思われる。稲村によれば、死んだ昆虫は一切採集しなかったという。生きた昆虫に注射をすることで、生命のある形態を留めることに腐心していたのだ。樹木にへばりついた昆虫のかたちが認められるからこそ、結果として昆虫千手観音像には、躍動するような迫力のあるイメージが醸し出されていたのである。

惜しむらくは、この大傑作が正当に評価されているとは言い難いことだ。無料で誰でも鑑賞できる地元の公民館に常設されている点は、決して悪くない。だが、平凡な蛍光灯のもと、天板のあるガラスケースの中に収められた状態で鑑賞するのがベストであるとは到底考えられない。もし入念につくりこまれた照明で照らし出されたとすれば、いったいどのように見えるのだろう。カナブンの緑色やクワガタの赤茶色がいま以上に妖しく光り輝き、クワガタの顎が背景に鋭い影を落とすのではないか。稲村は昆虫を供養するために千手観音像を制作したというが、私たちにできる供養とは、これを鑑賞して正当に評価を与えることにあるはずだ。

2015/05/31(日)(福住廉)

山口小夜子 未来を着る人

会期:2015/04/11~2015/06/28

東京都現代美術館[東京都]

むかし、一龍斎貞水の講談を演芸場で見たとき、不思議な体験をした。演目は「徂徠豆腐」で、貞水が御用学者の徂徠と彼の貧しい時代の恩人である豆腐屋の男を演じ分けていたところ、ふと貞水の口元を見やると、どういうわけか歯が欠けているように見えたのだ。先ほどまではしっかりとした歯並びだったのに、いつのまにか上の歯が一本抜けている。あるいは、単なる眼の錯覚だったのかもしれない。けれども、豆腐屋の男が貞水を乗っ取ってしまったのではないかと勘ぐるほど、その日の貞水の講談は確かに熱を帯びていた。あれはいったい何だったのか、いまだに解決しがたい謎として、いまも心の奥底に残されている。

本展とまったく関係のない講談の話から始めたのは、ほかでもない。本展で発表された山川冬樹の映像作品が、まさしくそのような謎を喚起する作品だったからだ。映像に映されているのは、被災地である福島。そこを、白い仮面を被って小夜子に扮した山川がさまよい歩く。むろん、仮面であるから、じっさいの顔の輪郭と正確に重なっているわけではなく、不自然な印象は禁じえない。にもかかわらず、人影の見当たらない海岸や森のなかを彷徨するその姿を見ていると、山口小夜子本人なのではないかと直感する瞬間が幾度となくあった。

鑑賞者の心を撃つ、その瞬間はいったい何なのか。仮面は緻密な再現性を追究して造形化されているわけではないので、外形的な印象に由来しているわけではあるまい。山口小夜子本人を知っているわけでもないので、記憶の重力がイメージを引きつけたわけでもなかろう。あるいは貞水の豆腐屋のように、物語という明確な輪郭のなかに挟まれていれば、その一貫性のある前後関係が鑑賞者の視覚を偏らせることもあるのかもしれない。だが山川の作品は、全編にわたってモノローグが映像に重ねられていたように、定型をもたない散文詩のような構成である。物語の構造がイメージを実体のように見せたとは到底考えられない。

むろん、降霊現象のようなオカルトめいた話に落ち着かせたいわけではない。しかし、山川のパフォーマンスは、少なくとも、あの一龍斎貞水と同じ水準まで熱が入っていたことは間違いない。その熱の入れ方は異なるはずだが、鑑賞者の視線をさらうほどの熱量を投入することは、おそらく芸能であれ芸術であれ、優れた芸の基本的な条件だったはずだ。視線のアブダクションを体験できるパフォーマンスである。

2015/05/17(日)(福住廉)

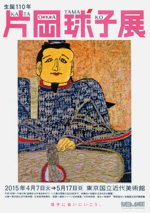

片岡球子 展

会期:2015/04/07~2015/05/17

東京国立近代美術館[東京都]

片岡球子(1905〜2008)と言えば、日本画の由緒正しい画題である富士山を、まるでヘタウマのイラストレーションのように大胆きわまるタッチで描いた日本画家という印象だった。しかし今回の回顧展で彼女の画業を通覧すると、そうした理解がいかに皮相であったかを存分に思い知らされた。

展示されたのは、昭和初期の作品から代表作「面構」のシリーズ、そして晩年の裸婦を描いた作品まで、資料を含めて100点あまり。何よりも印象深いのは、その卓越した描写力。一見すると、大胆不埒な画面のようだが、それはあくまでも全体の構図に由来するのであって、細部に目を凝らすと、とてつもない執着心で絵の具を塗り重ねていることがわかる。とりわけ着物の柄やレースの靴下などは尋常ではないほど緻密に再現しており、これはもはやフェティシズムと言ってもいいほどだ(だからこそ晩年の裸体画は着物の装飾性を自ら封印したがゆえに、筆先が上滑りしているように見えて仕方がない)。そのようにして徹底して細部に拘泥する一方で、全体としては豪放な印象を与える二重性に、片岡球子の真骨頂がある。

かつて片岡球子の絵を見た小林古径が「自分で自分の絵にゲロが出るほど描き続けなさい」と激励したという逸話がある。それが「ゲテモノ(下手物)」と評されることの多かった彼女の絵に対する、文字どおりの激励なのか、はたまた皮肉に満ちた逆説なのか、その真意はわからない。しかし、いずれにせよ、そのゲテモノ性を突き詰めたからこそ、小林古径のような優美な線と色によって構成された上手物の日本画には到底望めない、片岡球子ならではの画境を切り開いたことは間違いあるまい。日本画に限らずとも、師匠や先達の乗り越え方を鮮やかに示している点で、学ぶところは大きいはずだ。

2015/05/14(木)(福住廉)

遠藤一郎 個展「吉祥寺に潜伏しているというカッパ師匠の部屋」

会期:2015/05/06~2015/05/17

Art Center Ongoing[東京都]

遠藤一郎の個展。これまで「未来美術家」として全国のさまざまな現場で活躍してきた遠藤の、ある種のターニングポイントとなる重要な個展だった。

展示されたのは、積み上げられた大量のスピーカーとアンプなどを背に、ちゃぶ台の前で佇む遠藤自身。ただし、その姿は、顔面はもちろん手足の先までを緑色に塗りあげ、甲羅を背負ったもの。カッパ師匠が来場者にお茶を振る舞うパフォーマンス作品である。とはいえ、カッパ師匠は何かしらの演芸的なパフォーマンスを披露するわけではない。カッパの姿のまま会場に自然と佇み、来場者と雑談を交わすにすぎない。にもかかわらず、その情けなくも可笑しみのある風情が、なんとも味わい深い。「未来へ」や「GO FOR FUTURE」といった、じつにストレートで実直なメッセージを、並々ならぬ熱量によって発信してきた、これまでの活動からの明らかな方向転換である。

けれども、より重要なのは、その方向性だ。遠藤によれば、カッパ師匠とは愚直でだまされやすく、非力な妖怪であり、じっさい街を歩いていると、自らに注がれる視線には嘲笑や卑下の意味合いも含まれていることが少なくないという。遠藤は自ら、この情けない存在を引き受けたのだ。

思えば、遠藤一郎の名前が衝撃とともに脳裏に刻まれたのは、完成間もない六本木ヒルズに体当たりで突っ込む映像作品を見たときだった。「行くぞ! おい、みんな行くぞ!」と叫びながら、何度も何度も硬いコンクリート壁に激突する。当初はナンセンスな行動を笑っていられたが、次第に様子がおかしくなり、やがて真摯な悲壮感に心を打たれるようになる。自分の肉体を感電させて音を出す過激なパフォーマンスによってノイズ・バンドに参加していたように、かつての遠藤一郎は肉体の全身をフル稼働させることで、すべての神経を剥き出しにするような切迫感と緊張感にあふれていた。

だが、そのような切実な動機は、遠藤に限らず、ほとんどのアーティストにとって、それが切実であればあるほど、やがて自分自身から遠く離れていくことを余儀なくされる。そのとき、失われていく初発の動機を取り戻そうともがくのか、あるいは別の無難な動機に切り替えて乗り切るのか、アーティストのアティチュード、すなわち態度が問われるのは、おそらくこの点である。遠藤が素晴らしいのは、ある程度アーティストとして名を挙げたいまもなお、いや、いまだからこそ、見下される存在に自分自身を徹底的に貶めることを、この作品において見事に体現しているからだ。言うまでもなく、この作品が意味しているのは新たな面白キャラクターの発見などではない。それは、遠藤が、かつてとは違ったかたちではあれ、いまもなお、自分の肉体をある種の「壁」に激突させ続けているという厳然たる事実である。その、きわめて純粋な誠意に、改めて心を打たれた。

2015/05/13(水)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)