artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

SeMA NANJI RESIDENCY Open Studio 2023

会期:2023/09/05

SeMA NANJI RESIDENCY[韓国、ソウル]

韓国のソウルにある巨大複合施設「Coex」で同時開催されたアートフェア「Frieze Seoul」と「키아프 서울(Kiaf SEOUL)」に合わせて、ソウルの中心部と金浦空港の間に位置するナンジでオープンスタジオが開催された。その会場である「SeMA NANJI RESIDENCY」はソウル市立北ソウル美術館(SeMA)が運営するレジデンス施設であり、そこに韓国出身の作家たちは数カ月にわたり滞在している。当日は約20組のアーティストが自身の制作スペースで展示を行なっていた。

日本やベトナム、そして韓国国内で戦争にまつわる土地をランニングし続ける映像作品《Invisible Factories》(2021)のキム・ジェミニ(Gemini Kim)。自身のパフォーマンスの記録映像を編集し作品化するオム・ジウン(Jieun Uhm)。自然科学における動植物の標本や朝鮮戦争開戦日(6.25)のための彫像といった事物の保存にまつわる行為を映像とインスタレーションで展開するシン・ジュンキュン(Jungkyun Shin)といった、映像を技法の中心に据えた作家の多さが印象的だった。

イエスル・キムのオープンスタジオの様子(一部)

イエスル・キムのオープンスタジオの様子(一部)

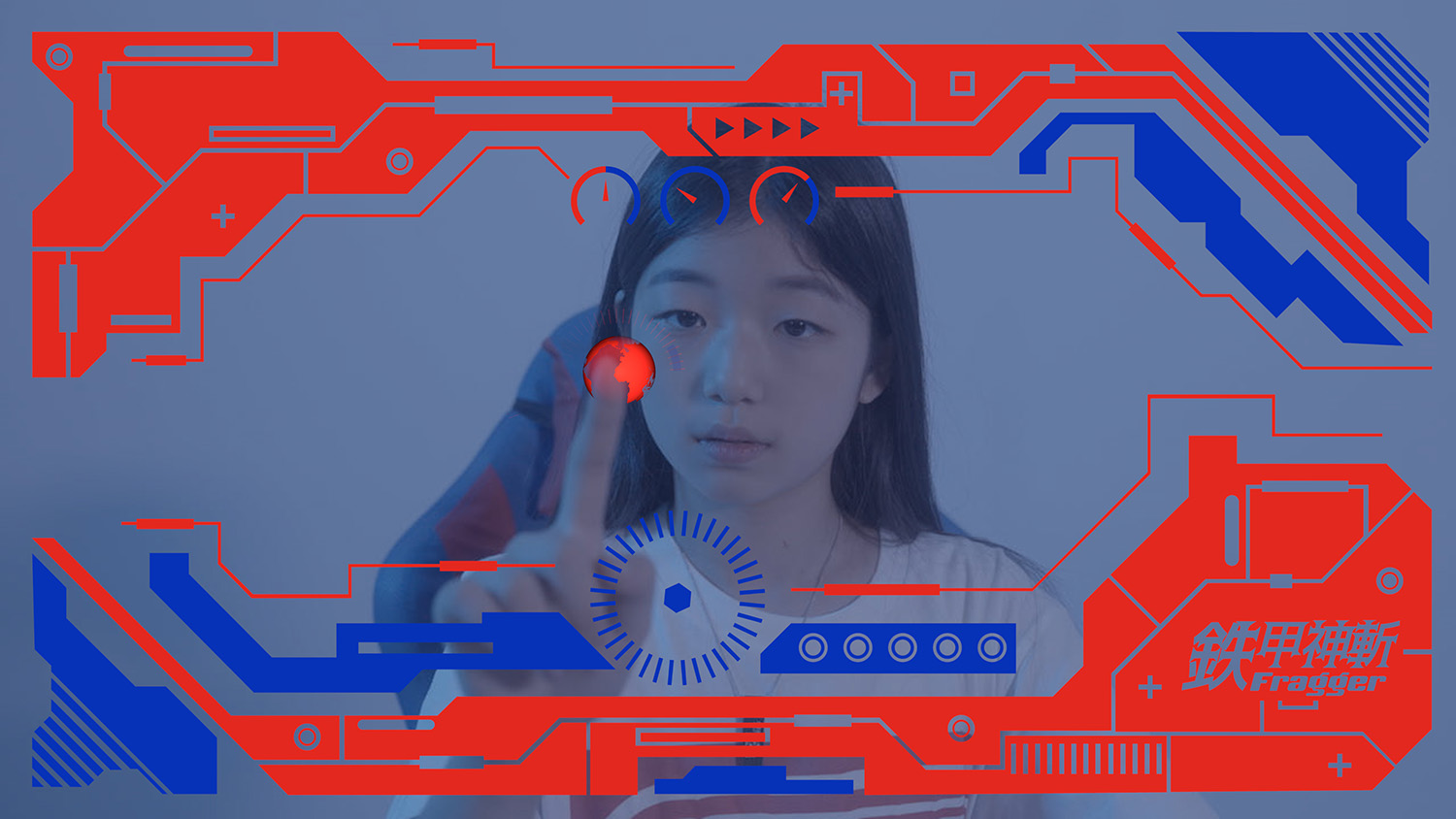

とりわけ今回紹介したいのはイエスル・キム(Yesul Kim)だ。イエスルは幼少期からにナム・ジュン・パイクに憧れヴィデオ・アートを志し、映像インスタレーションを精力的に発表してきた作家である。スタジオで主に展示されていたのは、親同士の憎しみの連鎖を子供が引き受けつつそれをロボコン対戦(プログラミング教育)で決着をつけるという《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)と、彼女の幼少期の美術の授業時間や両親に「アートって何?」と尋ねた実体験をもとに歌詞がつくられた合唱曲《Art Class》(2021)だ。

イエスル・キム《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)

イエスル・キム《鉄甲神斬 Fragger/Ironclad Fragger》(2023)

彼女は「子供は親や教育の影響を純粋に受け止めるがゆえに、きわめてイデオロギー的な存在だ」という。幼い頃から、親に「アートって何?」と尋ねたときに返ってくる「絵画のこと?」「お父さんに聞いて」「お母さんに聞いて」といった返答の要領の得なさに疑問を持っていた。初等教育で「美術」とされていることとイエスルが興味をもった「美術」には大きな乖離があったのだ。《Art Class》は終始コミカルで、視聴しながら思わず体が揺れてしまう。そこでは誰もが体験しえた図画工作のドローイングや美術館への遠足といった時間から「現代美術」へとブリッジし、最後には「アーティストになる!」と言ったイエスルに親が「なんてことだ!」と将来への不安を胸に絶叫する、という歌詞で幕を閉じる。彼女は幼いながらに自身の「美術」の道と作品像を両親よりも具体的に見定めていたわけだが、両親の「美術への不安」はきわめて現実に即したものであったことが別の作品で強く浮かび上がってくることになる。

Verse 1 edited version, Single channel video, 4K

イエスル・キム《Art Class》(2021)。英語字幕版ではないがYoutubeで一部視聴が可能だ

それは2015年の《Artist survival》という冊子での配布型の作品だ(PDFはここからDL可能)。冊子は美術従事者(主には作家だろう)に向けたYES/NOの積み重ねでタイプを分類するブックになっている。「あなたの作品はレディメイド?」「ベルリンで教育を受けたことがある?」「助成金を獲得してる?」「あなたは韓国現代美術作家としてのどのような立ち位置を占めているのか?」と現代美術における「新規性」やキャリアパスが「王道かどうか」を皮肉めきながら、しかし冷笑とは違って、官僚的な側面を多分にもつ現代美術の在り方をどうしたものかと肩を落としながらも笑い飛ばすように、状況を突きつけてくる作品になっている。そしてそれは、イエスルの両親が絶叫したように、アーティストとして生きる困難がこれでもかと具体的に書かれた自伝的な作品ともいえるだろう。

イエスルには配布型で観賞者によるプレイを前提とした冊子状の作品がいくつかあり、その冊子と映像(インスタレーション)を複合的に使うことで、いつでもどこでも自身の表現を観賞者に伝えることが可能だ。目下、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)という、旅を前提とした奨学制度は現代美術と深く結びついている。AIRが土台のひとつである現代美術の在り方があとどれくらい続くかは未知数だが、その世界的な回遊性が同時代を担保する要因なのだとしたら、彼女の作品とそのポータビリティは、社会にとって美術とは何か、いまの社会とはどのような仕組みをもつかを照射する、現代美術性だといえると思った。

2023/09/05(火)(きりとりめでる)

笹川治子〈中村研一作品とともに〉 届けられた色

会期:2023/09/02~2023/11/05

はけの森美術館[東京都]

はけの森美術館の「はけ」とは崖状の地形のこと。最寄りの武蔵小金井駅から歩くと坂を下っていくのは、ここが多摩川の河岸段丘に位置しているからだそうだ。そのせいか「水はけ」もよく、近くには森も点在している。戦後、画家の中村研一(1895-1967)がこの地に移り住み、没後の1989年に遺族が自宅とアトリエを「中村研一記念美術館」としてオープン。その後、小金井市が受け継いで「中村研一記念小金井市立はけの森美術館」となった。通称を「はけの森美術館」としたのは、中村が広く知られた画家ではないからだろう。そのため最近は中村のコレクション展だけでなく、若手作家の個展も開くようになった。

確かに中村は知名度は高くないが、あるジャンルではよく知られた存在だ。それは戦争記録画においてである。東京国立近代美術館が所蔵している戦争記録画153点のうち、もっとも多いのは藤田嗣治の14点だが、藤田は別格として、その次に多いのが中村の9点なのだ。宮本三郎の7点、小磯良平の5点を上回っている。数だけではない。鬼気迫る激戦を描いた大作《コタ・バル》(1942)をはじめ、戦闘機と軍艦を俯瞰した《マレー沖海戦》(1942)、戦争画とは思えない印象派のような色づかい筆づかいの《北九州上空野辺軍曹機の体当りB29二機を撃墜す》(1945)まで、モチーフも表現スタイルも多彩なのだ。ひょっとしたら彼は戦争画によって絵画の可能性を試していたのかもしれない、と思えるほどだ。

今回ここで笹川治子が個展を開くことになったのは、彼女が戦争画に深い関心を抱き、「戦争画STUDIES」展(2015)や「1940s フジタ・トリビュート」展(2018)などの企画に関わってきたからだろう。展示も「中村研一作品とともに」と銘打ち、笹川作品に加えて中村の戦時中の絵画やスケッチなど約50点を並べているから、戦争画に関連する作品であることは間違いない。だが実は、中村の戦争画に触発された作品は多くない。たとえば《6日間》《夕方から正午まで》は、横たわる兵士が最後に見たであろう南国の光景を写した映像で、明らかに南方戦線を想起させるが、これは5年前の旧作だ。

新作の《粒子》や《Recalling》には戦争を想起させるものはなにもない。《粒子》は色とりどりの球体を会場のあちこちに分散して置いたインスタレーションで、それがなにを意味しているのかよくわからないが、タイトルの「届けられた色」がヒントになるかもしれない。中村作品は戦争画にしろ人物画にしろ色彩が問題になることはあまりないが、だからこそ笹川はあえて色彩に目を向けさせようとして、さまざまな色の塊(色素)を置いたのではないか。

《Recalling》は、画面を横切る飛行機を映した後で白い画面に1本の線を引いたり、海岸に棒で線を引いて波が消していったりする様子を捉えた映像作品。線を引く(ドローイング)行為を通して、描くことの原初的な衝動を表わしているようにも見える。どうやら彼女は戦争画をモチーフにしながら、「戦争」を超えて色彩に思いを馳せ、絵を描くことの根源に立ち戻ろうとしているのではないか。それはまた、中村の戦争画を「戦争画として読む」のではなく、色と線で織りなされた1枚の「絵画として見る」ことを促しているようにも受け取れる。戦争画に妙な「期待」を抱いた者は肩透かしを食らわされるだろう。

公式サイト:https://www.hakenomori-art-museum.jp/sasakawa

2023/09/02(土)(村田真)

吉村弘 風景の音 音の風景

会期:2023/04/29~2023/09/03

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館[神奈川県]

1980年前後、ぼくはしばしば吉村弘さんと会っていた。パフォーマンス・アーティストで、のちに国際芸術センター青森(ACAC)の館長を務める浜田剛爾さんが毎月のように自宅で開いていたパーティーに、ぼくも吉村さんもよく参加していたからだ。パーティーにはほかにも浜田さんのアシスタントをしていた若いアーティストや、たまに音楽家の小杉武久さん、映像作家の飯村隆彦さんらも顔を出していた(みんな鬼籍に入ってしまった)。サティ弾きのピアニストで浜田さんのパートナーの島田璃里さんの手づくり料理をいただき、外国土産の珍しい酒を飲みながら、彼らの話を聞くのが楽しみだった。

吉村さんはがっしりした体躯に口髭を生やしたコワモテだったが、小さな目は優しく、ちょっと鼻にかかった静かな話声は彼の音楽のようにふんわりしていた(なにを話したかほとんど覚えていないが)。しかし吉村さんとの付き合いはその2、3年間だけで、その後たまに美術館などで彼の音楽に触れることはあったものの、本人とはほとんど接点がないまま2003年に亡くなったことを知った。その最後の仕事が神奈川県立近代美術館のためのサウンド・ロゴ《Four Post Cards》で、葉山館の開館時に公開されてまもなく逝ってしまったという。もう没後20年になるのだ。

サウンドアーティストなので、出品は楽譜や同人誌、記録写真、映像など資料類が多いが、図形楽譜やオリジナルのサウンドオブジェ(音具)など視覚的な作品も出品され、見て楽しめる展覧会になっている。年譜をたどってみて、高校時代にエリック・サティの音楽に出会ったこと、大学時代には詩人グループと知り合い、卒業後コンクリート・ポエトリーを発表していたこと、小杉武久率いるタージ・マハル旅行団に参加されていたことなどを知った(ひょっとしたら40年前に聞いていたかもしれないが)。

彼の図形楽譜は五線譜がモコモコと動き出して雲やカモメのようなかたちになったり、音具は空き缶を再利用して意外な音を出したり、どれも優しく、ささやかで、ユーモアに富んでいた。それはサティのいう「家具の音楽」のように、コンサートホールで鑑賞する交響曲だけでなく、日常生活の延長としての音楽表現を考えていたからだろう。

しかし、図形楽譜にしろ、音具にしろ、サティや環境音楽にしろ、あるいはサウンド・パフォーマンスやサウンド・インスタレーションにしろ、どれも吉村さんが言い出しっぺというわけではなく、だれかがすでにやっていたこと。その意味では時代を切り拓いた先駆者ではないし、穏やかな性格ゆえアーティストとしてのインパクトにも欠けるし、音楽と美術の領域にまたがっていたせいかまともに論じられたこともなかったように思う。もっとも吉村さん自身、先頭に立ってアートを変革していこうとか、サウンドアートで名を馳せてやろうなんて考えていなかったに違いない。彼の音楽はただ静かに響いているだけだ。

公式サイト:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2023-yoshimura-hiroshi

2023/09/01(金)(村田真)

FOCUS#5 麥生田兵吾 色堰き空割き息返かかか

会期:2023/08/19~2023/09/18

京都芸術センター[京都府]

ポートレート、静物、風景などある被写体をイメージとして写し取りつつ、写真が透明な媒介になるのではなく、「写真」それ自体について自己言及的に語るメタ写真論となるには、どのような戦略や配置が作動しているのか。

麥生田兵吾は2014年から2018年の5年間にわたり、「生と死」が互いに溶け合うさまを通底的テーマとする「Artificial S」シリーズを毎年1章ずつ発表してきた。シリーズの各章は、「眼の原体験」「メタファー」「他者あるいは超他者」「制度化される風景」「生/死」という5つのテーマに細分化されている。麥生田によれば、「Artificial S」は「人工的に作られた感性(sense)」を意味する造語だというが、「S」はフロイトの精神分析用語「エス」も想起させ、写真の「無意識」といえる領域や「撮りたい/見たい」という衝動について問う試みとしても解される。本展は、これまで5章に分けて発表されてきた「Artificial S」シリーズを再構成し、初めてまとまったかたちで展示する集大成的な個展である。新作や未発表作の追加にくわえ、2つの展示空間それぞれに戦略的な仕掛けを施すことで、メタ写真論としての性格がよりクリアに浮かび上がった。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

ギャラリー南に入ると、「顔と眼」が隠されたポートレート群が連なり、異様さを帯びていく。浴びせかけられた水しぶきで顔貌が「消された」少年、垂らした長髪で隠された女性の横顔。煙と逆光の影に包まれて畑に立つ人物は、神々しさと禍々しさを帯びる。腕で目を覆う女子高生たち、すりガラスのようなシートで顔を隠す中年男性、互いの「顔」をカメラのレンズから守るようにスクラムを組む少年少女たちの輪……。ポートレートを撮る行為とは、被写体の顔貌をイメージとして一方的に剥奪し、私有化する行為にほかならない。あるいは、「撮影される(shot)」=「撃たれる」ことへの抵抗と拒絶。麥生田が差し出すのは、そうした抵抗と拒絶のさまざまなバリエーションである。そして、獲物に当たらず「空砲」となった弾丸は、「写真に見つめ返される」という逆襲によって、観客自身に跳ね返ってくるだろう。初めは片方だけ開いた眼が、そして両眼のまなざしが、展示室を一周して振り返った観客を不意打ちのように襲い、射抜き返す。たとえそれが、盲人や「マネキンの生首」であっても。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

実際にはこちらを

一方、ギャラリー北の展示空間では、冒頭に置かれた「水しぶきを浴びる少女」の写真によってギャラリー南と接続しつつ、ライトや鏡といった装置を加えながら、まなざし、死、嘘や虚構性(とその証明不可能性)といったテーマがより輻輳していく。視線の謂いとしての、写真に投げかけられたライト。「像の複製」という、鏡と写真の同質性。廃屋、鳥のヒナの死骸、火葬炉といった被写体が散りばめられ、死や腐敗という主題を強く想起させる。写真と向き合う鏡は不気味なイメージを(さらに)複製するが、それは「土の割れ目からのぞく白い幼虫」なのか、「傷口の下で蠢くウジ虫」なのか、「汚れた皮膚と唇からのぞく歯」なのか判然とせず、「写真自身は、そこに写るものの意味や真偽について証明することができない」というテーゼだけが提出される。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

そして、仮設壁で区切られた空間に入ると、「小さなカニやカエルを捕まえ、差し出してみせる子どものスナップ」が取り囲む。一見、子ども写真の定番とも言えるほほえましいスナップだが、「写真とは命あるものの捕獲である」というメタ写真論としても解釈できる。「写真に何が写っているのか」という表面的なレベルではなく、写真の無意識ともいえる領域をあぶり出し、写真それ自体について図解する、周到な仕掛けと展示構成。それでもなお麥生田の写真は、図解や図式化にとどまらない魅力をたたえている。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

公式サイト:https://www.kac.or.jp/events/34069/

2023/08/27(日)(高嶋慈)

ミレーと4人の現代作家たち─種にはじまる世界のかたち─

会期:2023/07/01~2023/08/27

山梨県立美術館[山梨県]

山梨県立美術館は開館前の1977年にミレーの《種をまく人》(1850)を1億円余りで購入し、公立美術館のコレクション1点としては高すぎないかと賛否を呼んだ(いまとなってはあまりに安い買い物だが)。そのおかげで山梨は「ミレーの美術館」として全国的に有名になり、地方の美術館としては異例の入館者数を記録。後続の美術館も山梨に続けとばかりに一点豪華主義に走ったものの、どこも成功したとはいいがたい。柳の下にどぜうは1匹しかいないのだ。

山梨がエライのは、その後もミレー作品を買い集め、いまでは油彩12点を核に素描、版画など合わせて70点、「ミレーの美術館」に恥じないコレクションを築いたこと。しかし、いつまでもミレー頼りでは時代に取り残されると思ったのか、近年は現代美術にも力を入れるようになった。開館45周年を記念する今回の企画は、ミレーと現代美術を正面からぶつける大胆な試みだ。駆り出されたアーティストは山縣良和、淺井裕介、丸山純子、志村信裕の4人。いずれも山梨という土地柄や、ミレーがモチーフにした「土」「農」「食」「羊」などに触発された作品を制作している。

最初の山縣の部屋に入ると、さまざまな道具や家具や衣服がいくつかに分かれて集積され、壁にはミレーの絵画や写真が掛かっている。大掛かりなインスタレーションだが、山縣がファッションデザイナーと知ってびっくり。だから大きな織機や古着があるのね。それにしてもこれがミレーとなんの関係があるんだろう? ミレーは19世紀半ばにパリを襲ったコレラの流行を機にバルビゾン村に移り、農民画家として生涯を過ごすことになったが、山縣もコロナ禍で山梨県の富士吉田と長崎県の小値賀島に活動の場を広げることになったという。この富士吉田と小値賀島に共通するのが養蚕業だった。なるほど、ミレーと自分の活動を重ねたインスタレーションなのだ。

次の部屋の淺井は、壁や床に泥絵具で先史時代の岩絵のようなプリミティブな図像を描いている。これらの素材は山梨県内で採集した土で、白っぽい象牙色から黄土色、赤茶色、濃い焦茶色まで、柔らかく暖かいいわゆるアースカラーと呼ばれるものだ。驚くのは正面の深紅の壁の中央に、泥絵具に囲まれてミレーの《種をまく人》が据えられていること。同館を代表する目玉作品をこんな大胆に扱うとはずいぶん思い切った試みだが、もともとこの《種をまく人》が描かれた当時は「土で描いたみたいだ」と評されたそうだ。確かに次の世代の印象派に比べれば泥のような暗褐色に覆われている。だとすれば、この名画を当初の「土の絵」として見直そうということかもしれない。

淺井裕介 展示風景[筆者撮影]

その次の丸山の作品は、中央に家屋の廃材を並べ、そこにレジ袋でつくった花を挿したインスタレーション。なんだか朽ちた廃屋からカビが生えてるような独特の侘しさを感じさせる。壁には食用の廃油で描いた花のような不定形のドローイングを展示。いずれも新たに購入した素材ではなく、日々の生活のなかで出てくる廃物を再利用したものであり、農村で自然のサイクルのなかに生きたミレーのつましい生活と重なり合う。 最後は志村で、以前は場所に合わせたサイトスペシフィックな映像インスタレーションを発表していたが、近年は羊をモチーフにしたドキュメンタリー映像になってしまった。同館にはミレーの《夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い》(1857-1860)があり、羊つながりで選ばれたわけだが、悪いけど映像作品は苦手なので素通り。

丸山純子 展示風景[筆者撮影]

この期間中、ミレーの主要作品はコレクション展の観覧料(520円)では見られず、倍近い特別展の料金(1,000円)を払わなければならない。おまけにミレーを見ようとすると妙な現代美術まで目に入ってくる始末。知らずにミレーを鑑賞しにきた観客にとってはとんだ「災難」だが、これを機に現代美術にのめり込んでいく人がいるかもしれない。ミレーだけでなく、現代美術も見れーってか。

公式サイト:https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/exhibition/2023/939.html

2023/08/25(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)