artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

湯田冴 個展「惑わせるもの When a meteorite crushed」

会期:2022/12/22~2022/12/29

PARA[東京都]

東京神保町のビルにある「PARA」で湯田冴の個展を見た。ループの短い映像がひとつに、壁に貼られた複数の写真、ハンドアウトで構成されたシンプルな展覧会である。ハンドアウトの番号区分で作品は(a)(b)(c)と三つに分類されていた。ざっとまとめてみよう。

展覧会メインビジュアル(『PARA』ウェブサイトより引用)

展覧会メインビジュアル(『PARA』ウェブサイトより引用)

(a)2〜3万年前に落ちたという日本国内ではじめて発見された「御池山隕石クレーター」にまつわるものと、それを観光するためのオブジェや看板といった表象や、窪地や崖といった現場の写真。

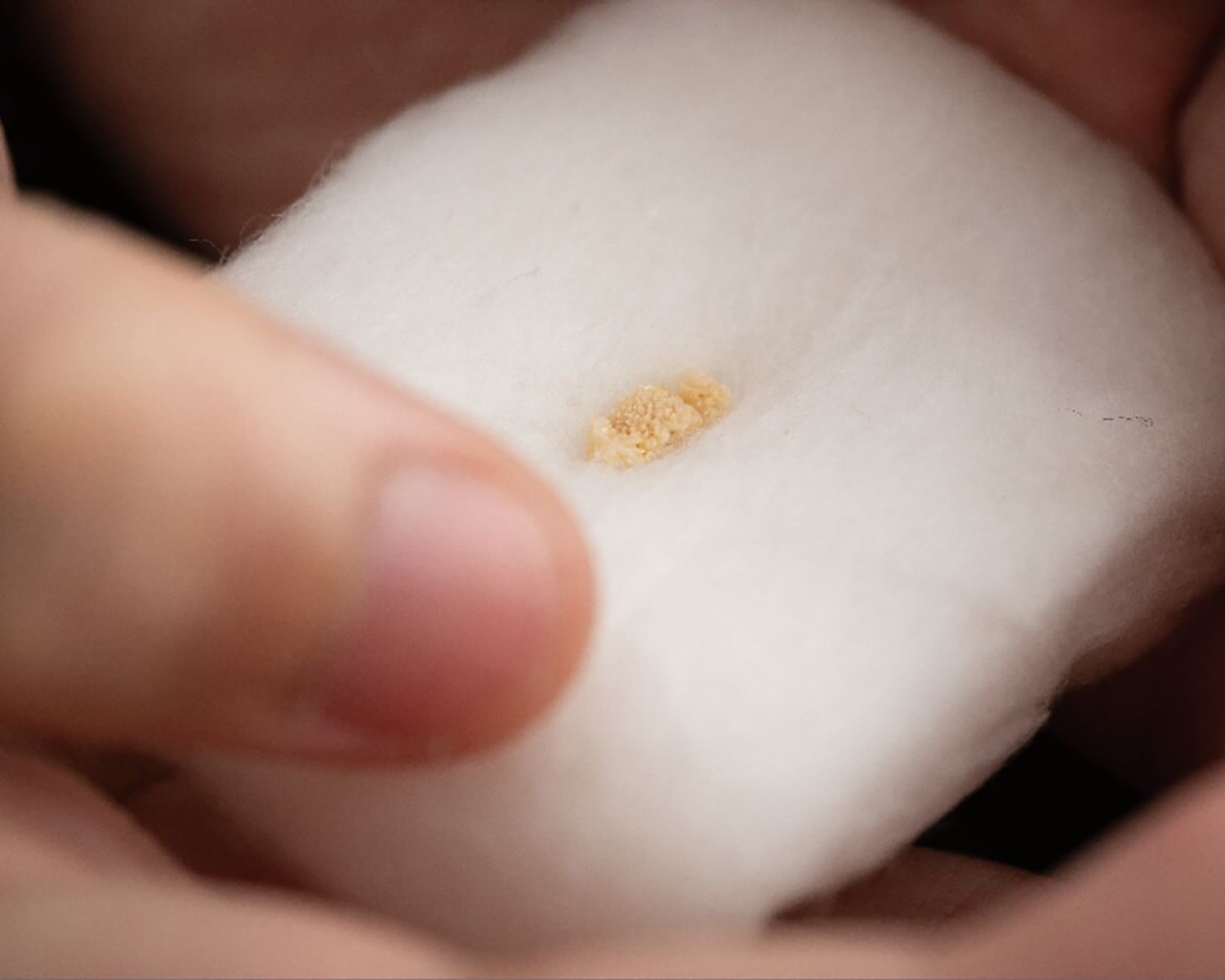

(b)湯田が知人やSNSを通じて収集した尿路結石の写真。掌や綿の上で撮影された結石は、それぞれが受けた施術や撮影の仕方やプリントのサイズに左右されながら、砂にも月の欠片にも雪の結晶にも根付の華にも見える。

(c)一面の雪原や飛行機の窓から見える雲といった地球を循環する水の状態変容の様子が、ときに結石を模倣し、ときに隕石を想起させるように撮影された写真と映像。

(c)は、(a)と(b)の混交点と言える。

隕石から発生した人間が、子を産む。嬰児がときに石を産む。そして、その石は写真の天地がさかさまに展示されることで隕石になる。ハンドアウトの(b)のキャプションとして途中、以下が引用されていた。

「地球はまるごと隕石が集まってできたものです。それでは、私たちの身体も隕石でできているのでしょうか?」★

人間も工業製品も、都市もトーンやスケールを整えて同質的に撮ることで、写真なら万物を等しく並置できるのだと示した1920年代後半のドイツにおけるノイエ・フォト(新即物主義写真)と違い、湯田の場合、被写体に視覚的な統一感が与えられているわけでは決してない。とはいえ、身体-隕石という図式から唯物論的視点を本展が持つということは言えるだろう。

「これぞ身体なんてものはない」と身体の物質性をときに述べてきた哲学者のジャン=リュック・ナンシーは、covid-19が世界中の人々を共通の状況に置いたが、その人々の予防能力には経済格差が介在し、議論の土台となることがないということが土台だと論じた。これらのことを念頭に、湯田が結石と隕石を双方に起点とした視点をもちつつ、どこまでが物質で、どこまでが身体かなんて言いようがない、あるいは、身体を無限に拡散させたことをどう捉えるべきかと考えさせられる。

ここでわたしが暫定的にもった問いは以下のように言い換えられる。(結石/隕石を、あるいは)身体を非当事者性をもっていま捉えることは、どのような意味をもつことなのか。なぜ尿路結石なのか。御池山隕石による巨大災害に直面した人間は(おそらくもう)誰もいないし、社会的構築物としての性差に心身が焼かれる世界である一方で、生物学的性差もまた結石を筆頭に心身へ激烈な痛みを不均衡に到来させるものとして対置されるのだろうか。

とはいえその傍ら、湯田がハンドアウトの作品群(a)のキャプションとして掲載している結石の提供者たちから得たインタビューはいずれも、その治療法が身体を物質として扱うも空回りするエピソードばかりだ。体外から衝撃波を与え結石を破砕する治療方法のうち、水浴でその衝撃波を和らげる施術ではうまく結石が砕けなかったり、体内で石を溶かす生薬やクエン酸が効かなかったりする。結石患者が背中を叩かれたときに身体に響くのが定石だとしても、当人がそれを感覚するかはわからない。それに加えて、ハンドアウトには、作品群(c)のキャプションとして以下のような戯曲が記載されている。

いし「腎臓を摘出してしまったほうが早いですよ」

「腎臓はふたつありますから」

手 「ではどうして腎臓は二対なのですか」

いし「多分、ひとつがだめになってもよいようにです」

非当事者性への問いが、「いし」だって「手」だって「山」だって演じる/描く自由があると接続される。隕石が身体をつくり、身体の中で結石することと並列して、何になったって良いと。ただし、戯曲であること、書籍から引用すること、インタビューからの抜粋であること、それぞれの情報の書き方、フィクションの範疇や程度を示す手続きがあることを湯田のハンドアウトは前提条件としている。

ナンシーが土台のなさを論じた他方で湯田は、自作における身体-隕石というアナロジーを組み立て、そのなかで、身体は物質でもあるが、完全なイコールでは決してないことや、痛みを感知する主体にとって身体のとりとめのなさを受けて身体を諸物質から特権化することなど、情報を共有するうえで土台となる形式の存在ありきで展示をつくっている。

尿路結石のできやすさは一説によると、60歳までは生物学的性差が認められるが、それ以降での違いは認められないし、低重力下での宇宙生活もまた尿路結石のリスクを上昇させるという。身体自体の経年変化や、どのような環境に身を置くことになるか、個人ないし人類史的な変化によって、誰にでもその痛みの当事者となりうる未然の可能性がある。尿路結石にまつわる歴史は文明の歴史とほぼ並行して始まり、1901年にはイギリスの考古学者が5000年ほど前のミイラから結石そのものを発見している。わたしたちの共有財産はウイルスだけではない。そのずっと以前からすでに結石の前で平等だったのだ。結石を排出したことが(いまは)ない湯田が本展への結石提供者にインタビューで「結石の夢を見ることはありますか」という問いに「あります」と答えが返されるとき、わたしたちの誰もが「あります」と返す潜在的な可能性があるということを、もし隕石が落ちたら/落ちてこなくても理解しよう。実際のところ、空から物質が落ちて窪地が生まれるという事象は隕石に限らない。これがたったいまの本作のリアリティである。

本展は1,000円で鑑賞可能でした。

★──会場ハンドアウトに記載されたこの言葉は以下からの引用であると示されている。

『尾池山隕石クレーターって何だろう?』(飯田市美術博物館、2011、p.74)

参考文献:

・Ahmet Tefekli, Fatin Cezayirli, “The History of Urinary Stones: In Parallel with Civilization” (The Scientific World Journal, 2013)2023.1.5閲覧(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3856162/pdf/TSWJ2013-423964.pdf)

・森川満+奥山光彦+吉原秀樹+山口聡+八竹直「尿路結石症における男女差に関する検討」(『日泌尿会誌』89巻5号、1998、pp.538-545)2023.1.5閲覧(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjurol1989/89/5/89_5_538/_pdf)

公式サイト:https://paratheater.com/8b8956943aaa44a18b775192da5e70d5

2022/12/28(水)(きりとりめでる)

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ」

東京都現代美術館[東京]

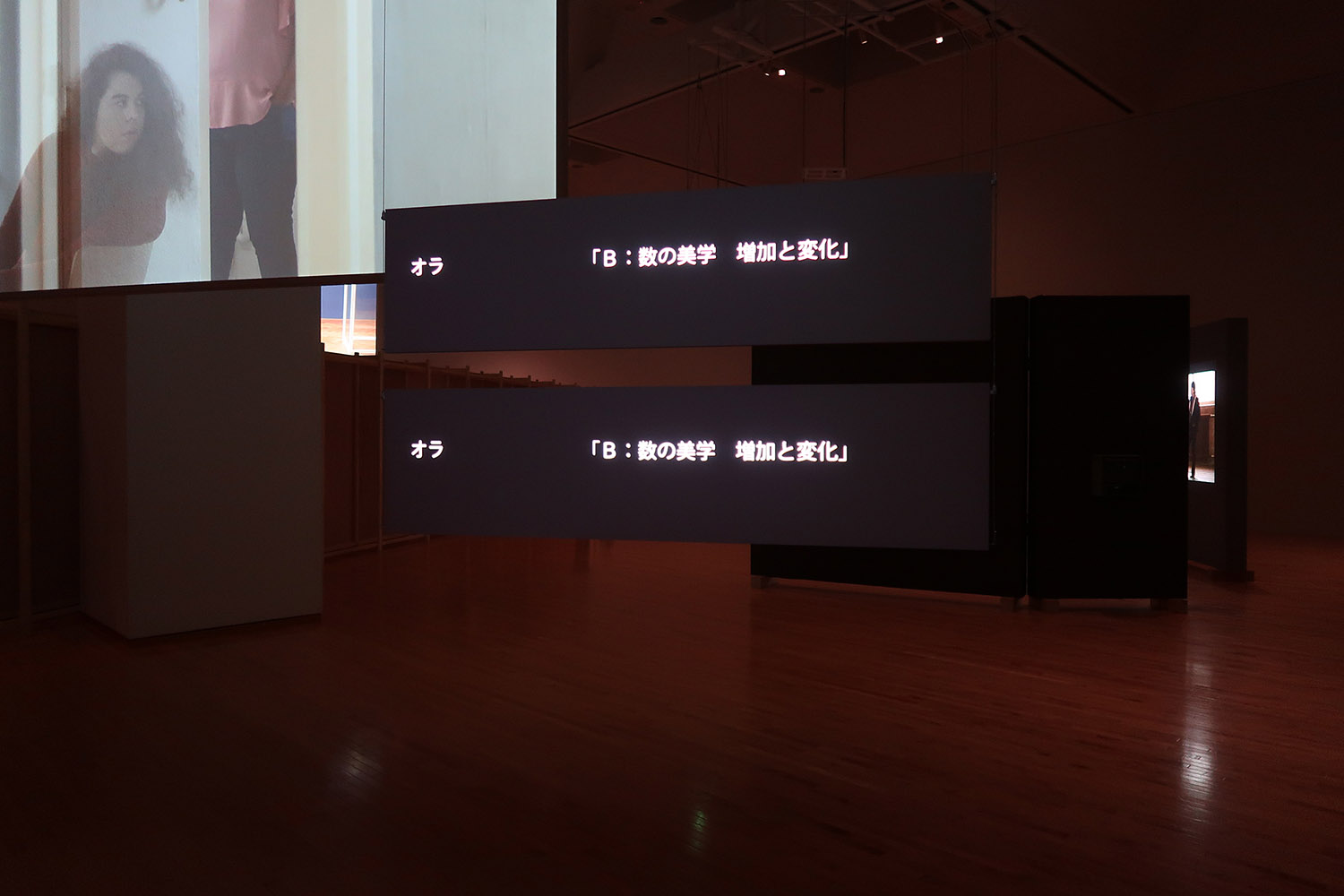

夕方に東京都現代美術館に到着したため、「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展は、映像作品をフルに鑑賞できず、その内容についてはあまりコメントできない(モダニズムの集合住宅をめぐる社会的な問題を扱う作品は興味深いものだった)。これは鑑賞に時間を要する映像系の展示の悩ましいところだが、会期中に再入場できるウェルカムバック券が出るようになっていた。感心したのは、映像を見せるための会場デザインがとても良かったこと。映像がメインになると、しばしば暗室が並んだり、空間がなくなってしまうこともあるが、ここでは相互に浸透する魅力的な空間が出現していた。特にデザイナーは明記されず、展覧会のチラシでは「これまでの代表的な5作品を、複数の視点と声が交差する舞台のような、ひとつのゆるやかなインスタレーションとして展示します」と書かれていたように、会場の構成も作家によるものだ。

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

パリ、上海、ロンドン、ニューヨークなど世界巡回した「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展は、館外の企画なのに、なんで会期が半年もあるのかと実は訝しがったが、実際に展示を鑑賞し、これだけ作り込んだものなら、それに見合う価値をもつと思わされた。一昨年は福岡で天神ビジネスセンターを完成させ、今年竣工する予定の虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにも関わる、OMAの重松象平が、展覧会の空間デザインを担当しており、企画展とは思えない、常設並みの仕上がりになっていたからである。精度が高い鏡面を多用しつつ、複数のパターンの空間が展開しており、端的にいって、ものすごい費用がかかっているはずだ。近年は、安ければ良い、コスパばかりが求められるが、それだけがデザインの可能性ではない。ディオールに興味がなくとも、良い意味で桁違いにお金をかけると、正しく、ここまで徹底したディスプレイが可能になるのを体験するだけでも訪れるべき展覧会である。天井まで可燃に見えるような造作物で覆い、消防法など、どうやってクリアしたのだろうと思うエリアも存在した。(もちろん、東京オリンピック2020の開会式のように、大金をかけたはずなのに、ダメだったものは批判されるべきだ)高木由利子が撮影した写真も魅力的である。ゴージャスな夢の世界を演出する展覧会が、ディオールのブランド・イメージを上げることを目的としているなら、完全な成功と言えるだろう。

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022年11月12日(土)〜2023年2月19日(日)

クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ

会期:2022年12月21日(水)~2023年5月28日(日)

関連記事

【パリ】70年の歴史を俯瞰する初の大回顧展「Christian Dior──Couturier du Rêve」|栗栖智美:フォーカス(2017年10月01日号)

2022/12/25(日)(五十嵐太郎)

「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答

会期:2022/12/10~2022/12/11

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

国際的に活躍するインドの演出家シャンカル・ヴェンカテーシュワランと、気鋭の演出家・和田ながらによる、初めての共同演出作品。ヴェンカテーシュワランが近年京都で上演した『犯罪部族法』と『インディアン・ロープ・トリック』もカースト制批判が主題であり、本作はその延長上にあると同時に、和田と俳優の武田暁という2人の日本人女性との共同作業によって、作品の射程がより広がりを見せた。

本作の正式タイトルは、『「さようなら、ご成功を祈ります」──B.R.アンベードカル博士が1936年ラホール市のカースト撤廃協会の招待に応じて準備したものの協会側が内容が耐え難いと判断し招待を撤回したため実際には読み上げられなかった演説『カーストの絶滅』への応答』。アンベードカル(1891-1956)は、インドの不可触民の出身で、差別的制度の撤廃を訴えた社会改革運動家、政治家。ヒンドゥー教に対する態度の違いから協会と対立し、演説原稿が実際に「声」として読まれることはなかったが、後に書籍化された(『カーストの絶滅』山崎元一・吉村玲子訳、明石書店、1994)。いま読んでも示唆に富むテクストだ。

実際に読み上げると4時間近くかかるが、本作では抜粋を俳優たちが分担して読み上げる。また、「演説シーン」の合間に、お互いへの質問やこのテクストとの距離感など「クリエーション過程での対話」が入れ子状に挿入される。ヴェンカテーシュワランの過去作品でも、「役の交換」によって「他者の立場に想像的に身を置くこと」が示され、「通訳」の介在が多言語間のヒエラルキーを可視化するなど、メタ的な仕掛けが鍵を握っていた。本作でも「役の交換」をはじめ、演劇のさまざまな可能性が発揮され、極めて知的に構築されている。

冒頭、花道から登場した俳優たちは、そのまま「舞台の手前」で「自己紹介」を始める。上記の過去作品にも出演したアニルドゥ・ナーヤル(ルディ)とチャンドラ・ニーナサム、日本人女優の武田暁の3名だ。だが、彼らは互いの立場を言語とともに交換しており、武田暁は「チャンドラ」として日本語で話し、チャンドラは「ルディ」としてカンナダ語で話し、ルディは「武田暁」として英語で話す。「他者を代理=表象する」という演劇の原理構造を、その場にいる者どうしに適用したシンプルな操作だが、「多言語」の要素も加わることで事態は複雑になる。「自らの母語で互いを交換的に演じ合う」というこの二重化の操作を通して、カースト外に置かれた不可触民、カースト内の特権階級、カースト制とは(一見)隔たった日本人で女性という3者が、時に立場の隔たりを強調し、時に接近して重なり合う。このズレと共振の振幅が本作の重要な要素であるため、以下では、「演じられている役(演じる俳優)」という二重の表記を用いる。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

「日本人の俳優としてこの演説原稿をどう読むことができるのか」と逡巡を語る武田(ルディ)。「自分の特権性について考えてしまうため、自分にとってもこのテクストは壁だ」と語るルディ(チャンドラ)。一方、「このテクストはまさに自分のことだ」と言う不可触民出身のチャンドラ(武田)は、率先して演説台へ上がる。だが、「なぜ私が呼ばれたのか」という冒頭の言葉は、日本人女性の身体から日本語の音声として発せられるとき、武田自身の内面の逡巡の発露として、二重性のうちに響く。そして、「日本人で女性である武田が、どうこのテクストに接近し、どう自分自身のものとして読むことができるか」に至る過程が本作を貫く軸線となる。ここには、演出の和田自身の問題意識も重なっている。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

チャンドラ(武田)が読み上げる演説は、不可触民が受ける差別や抑圧の告発で始まる。不可触民を示す印を付けて外出すること。穢れがうつらないように、歩いた跡を掃く箒を持ち歩くこと。差別に基づく暴力・殺人事件の数々。教育、公道を歩く権利、食事、服装と生活のすみずみまで至る抑圧。

カースト制による差別は、独立後の1950年に制定されたインド憲法で禁止されているが、ヒンドゥー教に基づく慣習としていまも残る。演説の合間には、ヒンドゥー教徒が外国にもカースト制をもち込む例として、「アメリカのビジネスの場で、初対面のインド人どうしが、相手のカーストを知るために苗字を聞きだそうとする」シーンが演じられる。だが、「日本人女性が演じるインド人男性」が再現してみせるという二重の間接性は、カースト制自体が人工的に構築された虚構であることを露呈させる。一方、「役」の交換可能性は、「カーストは生まれに基づき、死ぬまで抜け出せない」という不合理性を逆説的に際立たせる。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

自信に満ちた態度で「原稿の読み上げ」の一番手を担当するチャンドラ(武田)とは対照的に、武田(ルディ)は黙って原稿をめくり、おずおずと演説台へ向かい、口調も身ぶりも控えめだ。ここには、カースト制をめぐって当事者性から最も遠い「日本人」と、マジョリティ側のルディが「マイノリティの切実な声を代弁的に奪うこと」のためらいが重なり合う(なお、演説の合間の会話シーンでは、「日本の部落民は不可触民と同じ?」という質問がインド人側から武田[ルディ]に投げかけられるが、「沈黙」したままである)。

中盤、演説は、カースト制改革者たちが「女性の不在」を前提にすることを批判していく。ヴェンカテーシュワランの過去作、特に『犯罪部族法』もカースト制による分断と抑圧構造を批判していたが、「男性2人の対話」という限界を抱えていた。会話シーンで武田(ルディ)は「この演説が実現していたら聴衆に女性はいたのか」と想像し、チャンドラ(武田)は「“不在”にどうやって気づくのか」と問いかける。その声は、不可触民/女性の重なり合いのなかに、「マイノリティ内部の細分化された差別構造の見えにくさ」を問うてもいる。また、カースト制維持派の「カースト制は社会における役割分担」という主張は、ジェンダーの権力構造とも重なってみえてくる。

後半、演説の言葉は、「無関心こそ人々を侵す病悪で最悪のもの」「異カースト間での通婚や共食といった表面的な形式ではなく、観念の改革こそが必要」「ヒンドゥー教の経典の権威を破壊しない限り、人々の行動は変わらない」と普遍性と熱を帯びてくる。では、私たちにとっての「経典」とは何だろうか? 例えば、家父長制や性別二元論、異性愛規範に基づく抑圧的なジェンダー構造がそうだ。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

「カースト制はマジョリティにとって呼吸のようなもので、空気を汚染する。この感染に苦しむ人々が共感で連帯すべきだ」という演説の言葉を受け取るように、手から手へ原稿を渡し、それぞれの声で読み上げていく俳優たち。最後に「読み上げ」を担当するのはチャンドラ(武田)だが、演説台=「演技の空間」から踏み出し、舞台前面に立つ姿は、「このテクストに最も近い」チャンドラをまだ演じているのか、「最も遠い」武田自身の声として読んでいるのか、もはやわからない。そして読み上げを終えた俳優たちが自分自身の名前を告げて終幕となる。こうして、語られず、抑圧された言葉に「声」を与える本作は、武田/和田がこの「他者のテクスト」にどう自身の声を寄り添わせていくか、という二重性をこそ上演するのだ。

「声」を与えて回復させること。ひとつの声による独占的領有ではなく、声の「分有」によって「連帯」を音響的に現前させること。単なる「複数人での朗読」ではなく、「役の交換」を通して、帰属の異なる他者の立場に想像的に身を置くこと。そして差異と共通項を確認すること。こうした多層的な「演説の実現」の場に、私たち観客も「聴衆」として参加していること。多くの演劇は、第四の壁すなわち「観客の存在の意識的消去」のうえに成り立つが、過去作も含めてヴェンカテーシュワランの舞台は「そこに観客がいること」を排除しない温かさに満ちている。抑圧的な社会構造についてともに考え、批評的に捉え直すためのものとして、本作はこうした「演劇」の力を信じているのだ。

公式サイト:https://k-pac.org/events/8098/

関連レビュー

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『インディアン・ロープ・トリック』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『犯罪部族法』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

2022/12/10(土)(高嶋慈)

DAZZLER

会期:2022/11/05~2022/12/10

京都芸術センター[京都府]

生物が捕食者の目を眩ませる「擬態」は、「迷彩」という戦争技術の着想源となった。本展は、そうした擬態、迷彩、目眩しといった視覚の技術が、「不都合なものの隠蔽」「不可視化」「社会的排除」のために用いられ、ジェントリフィケーション、隔離政策、「国民の健康増進」といった生政治的権力に奉仕してきたことを突きつける、極めて明瞭な批評性に貫かれたグループ展だ。企画者の林修平のほか、永田康祐、五月女哲平、飯山由貴、吉田裕亮、木原結花が参加した。

第1展示室の永田康祐、五月女哲平、飯山由貴の作品は、「視認不可能性」「不可視化」のキーワードで捉えられる。永田康祐の映像作品《Theseus》は、都市の高層ビル群を映し出すが、像には無数の歪みが発生している。この歪みは、Photoshopの「スポット修復ブラシツール」による。修整したい範囲を指定すると、周辺の画素を用いて、周囲と滑らかに連続して自然に見えるように自動的に修整する機能だ。永田の作品では、この画像修整機能を画面全体に施すことで、元の画像は1ピクセルも残さず「修整後」のものに置き換わり、もはやその必要がなくとも「修整」がさらに上書きされていく。タイトルが示す「テセウスの船」は、「ある船を構成するパーツをすべて別のパーツに置き換えたら、それは“元の船”と同一だと言えるのか」というアポリアだ。永田の作品では、「いま、どの部分が修整中なのか」それ自体は視認できず、「修整の常態化」だけが画像の歪みとしてそこにある。映された風景にはブルーシートとタワークレーンが見え、「再開発」を示す。「画像修整」すなわち「不都合なものの排除と隠蔽」が常態化し、もはや視認不可能になった「日常の風景」に私たちが暮らしていることを、永田の作品は逆説的に可視化する。

永田康祐《Theseus》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

五月女哲平は、「黒い正方形に正円」という同じ構図、同サイズの絵画を約30枚、一列に並べるが、円の色は隣と微妙に異なる明度で塗られ、灰色のグラデーションを形成し、色どうしの「境界線」を確定できない。だが、徐々に「黒」に近づいていく円は、最後の一枚で「地」と完全に同化し、画面は真っ黒に塗り潰され、一枚だけ切り離して展示される。「差異のグラデーション」が、次第に単一の色に近づき、「真っ黒」に塗り潰された沈黙を強いられる。視覚的認知についての問いと同時に、幾何学的構図が「日の丸」を想起させることで、差異を塗り潰して同化を強いていく抑圧的な構造それ自体の可視化としても解釈できる。

五月女哲平《満ち欠けの先に》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

飯山由貴の《湯気 けむり 恩寵》は、大正時代の新聞記事のスクラップブックを起点に、書籍、音源、映像、当事者へのインタビューなどのリサーチ資料により、皇室プロパガンダとしての「救癩事業」を歴史的射程で掘り起こす。聖武天皇の妃・光明皇后が、ハンセン病患者の身体を清めて癒した伝説の残る法華寺の浴室。大正天皇妃・貞明皇后が詠んだ短歌を元にした歌が、強制隔離政策の推進キャンペーンとして使われたことを示すレコード。「ハンセン病療養所で皇后にお目にかかった」と話す、元患者のインタビュー。法華寺の浴室を映す映像は、立ち込める「湯気」で次第に白く曇っていく。そこに、「私たちは、亡くなって煙となることではじめて自由になる」という別の元患者の言葉が添えられることで、この「湯気」は、優生思想に基づく強制隔離政策すなわち「社会からの排除と不可視化」のメタファーとして立ちのぼる。

飯山由貴《湯気 けむり 恩賜》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

飯山と同様、ハンセン病の強制隔離政策のリサーチを行なってきた吉田裕亮は、国家による「国民の身体の管理」を「スポーツ」という別の側面から扱う。《健民になるための建築》では、立方体のコンクリートブロックの上面に、「健民修練所」「建國体操」など大日本帝国が戦時中に実施した健康増進政策に関する言葉や図像が刻印されている。コンクリート基礎を剥き出しにすることで、スポーツの推奨や表彰制度による「健康な身体」の管理体制が、文字通り「国家の(見えない)基盤」を成していることを可視化する。

吉田裕亮《健民になるための建築》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

吉田裕亮《健民になるための建築》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

また、林修平の《帝國水槽》は、一見普通の水槽だが、1942年発行の『満州水草図譜』に掲載された水草数種が飼育されている。植物の採集や飼育装置と植民地主義の関係を示す例として、近代ヨーロッパで活躍したプラントハンターが想起される。アフリカやアメリカ大陸、アジアに赴き、希少で有用な植物を採集してヨーロッパへ持ち帰り、繁殖を試みたプラントハンターは、植物学の発展に寄与すると同時に植民地主義的欲望と密接に関わっていた。林の水槽もまた、そうした欲望を「箱庭的世界の所有と管理」として提示する。

林修平《帝國水槽》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

このような吉田と林の作品を、〈帝国の統治の技術〉と名づけてみよう。ここで再び飯山の作品に戻ると、「ジェンダーと性別役割分業」もまた〈帝国の統治の技術〉として巧妙に利用されてきたことがみえてくる。戦前の皇室関連の新聞記事を大量に貼り付けたスクラップブックが示すのは、軍隊(国民=兵士)のトップに君臨する「天皇の身体」だ。一方、皇后(女性・妻)には、「病人を癒す」看護とケアの役割が割り当てられてきた。明治期以降の皇室は、「近代化」を国民にお手本として示すと同時に、正統性の基盤としてさまざまな「伝統」を召喚したが、「ハンセン病患者のケア」を行なった光明皇后もその一例である。一方、戦後の「皇室の民主化」すなわち非軍事主義化により、「大元帥としての天皇の身体」は姿を消し、「ケアを担う身体」に吸収された(被災地を見舞う平成天皇「ご夫婦」はその端的な例である)。このような文脈を踏まえるとき、飯山の作品は、〈帝国の統治の技術〉としての性別役割分業もまた、「恩寵としての湯気」の背後に隠れて見えにくくなっていることを語りかけるのだ。

公式サイト:https://www.kac.or.jp/events/32708/

2022/12/03(土)(高嶋慈)

アンドレ・レリス『ランディ・ローズ』

筆者がハードロックを聴きはじめたとき、ランディ・ローズはツアー中の不幸な小型飛行機の事故で亡くなった直後であり、すでに伝説的な美形のギター・ヒーローになっていた。25歳にして早逝したため、オジー・オズボーンのバンドではわずか二枚のアルバムしか参加していない。しかし、「ブリザード・オブ・オズ」(1980)と「ダイアリー・オブ・マッドマン」(1981)で披露した憂いを帯びたソロ、クラシカルなフレーズ、そして印象的なリフによって、圧倒的な影響を残すことになった。今なお、ロック系のイベントでは、「クレイジー・トレイン」(1980)などの代表作が演奏されている。したがって、死後40年もしてから公開されたドキュメンタリー映画を見ないわけにはいかない。もっとも、制作プロセスに問題があるせいか、内容は粗く、不備を感じるものだった。例えば、劇場の大画面と音響で、ランディ・ローズのライブ演奏を見られるのかと思いきや、ほとんどない。例えば、エンディングでは、素人がランディのギターをコピーした映像のリレーが流れる。実はこの映画は、ランディの家族やオジーから正式に認証を受けていないという。ゆえに、キーパーソンとなる後者への新しいインタビューがまったくない。悪魔と天使とでもいうべき、オジーとランディのコンビは、驚くべき作品を生みだしたのだから。

もちろん、非公式であろうとも、工夫すれば、おもしろいドキュメンタリーはつくれるはずだ。ただ、インタビューの人選が偏っていたり、ランディのプレイに対する音楽・技術的な解説が少ないなど、やはり不満が残る。一方で尺としても長いクワイエット・ライオット時代のエピソードの数々はあまり知らなかったので興味深い。ランディはクワイエット・ライオットの創設メンバーであり、オジーに引き抜かれるまで、このバンドでくすぶっていた。実際、今回の映画は、才能が開花し、輝いたオジーの時代ではなく、初期クワイエット・ライオットのドキュメンタリーというべき内容だろう。とすれば、盟友だったヴォーカルのケヴィン・ダブロウの貴重な証言を期待したいところだが、彼もすでに鬼籍に入り、新しいインタビューはない。ちなみに、このバンドは、ランディが亡くなった後の1983年、「カモン・フィールズ・ザ・ノイズ」が大ヒットし、これを収録したアルバム「メタル・ヘルス」がヘヴィ・メタルとして初の全米1位を獲得している。もはやランディよりも速く、巧く弾けるギタリストはめずらしくなくなった。だが、表情豊かなフレーズ、歌をひきたてるオブリガード、激しく歪んだ低音のリフ、ドラマティックな構成力を総合的に兼ね備えた、記憶に残る存在として今後も語り継がれていくだろう。

公式サイト:https://randy-rhoads.jp

2022/11/28(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)