artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

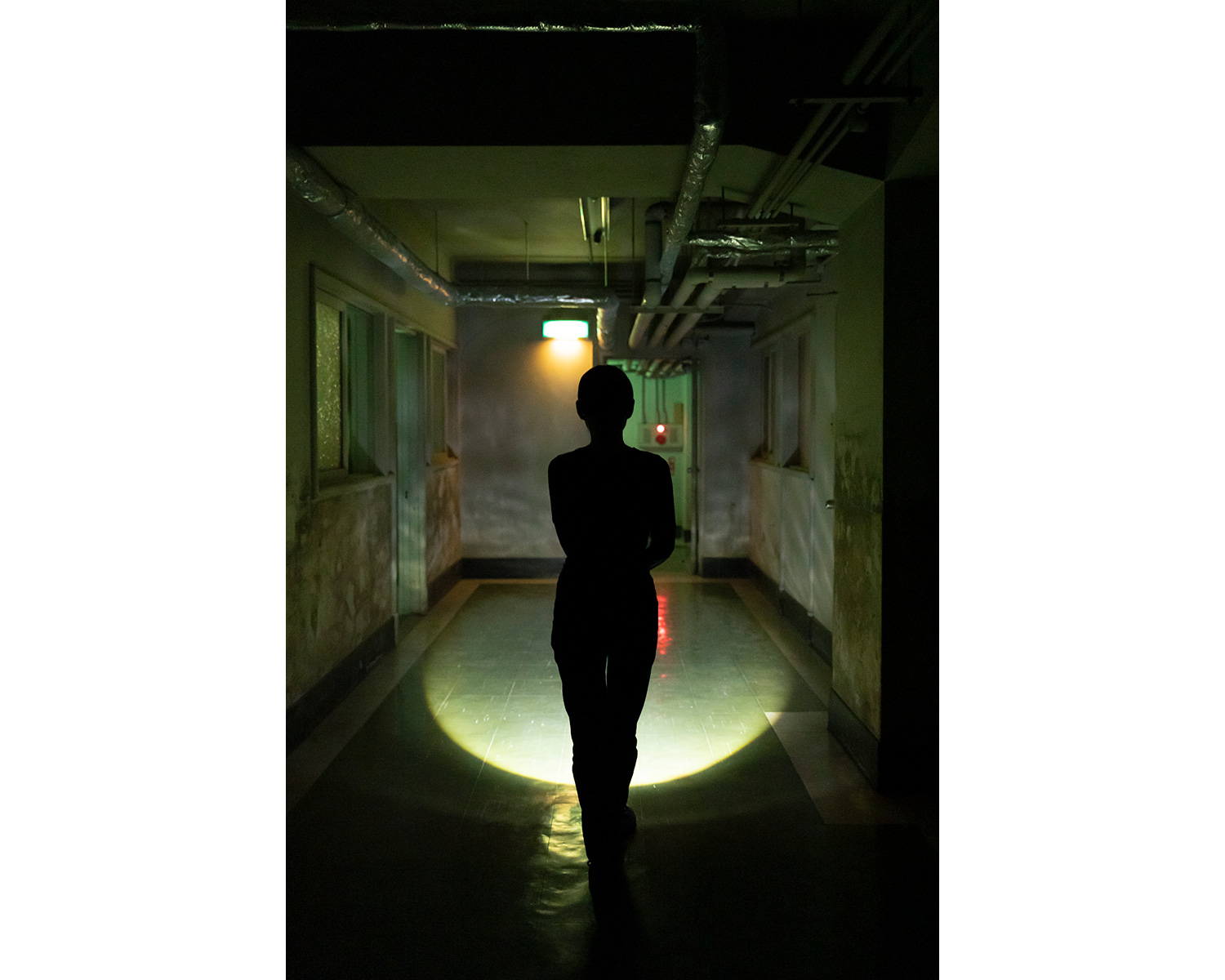

映像演劇『階層』(東京芸術祭 2022 直轄プログラム FTレーベル)

会期:2022/10/19~2022/10/25

東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]

穂の国とよはし芸術劇場PLATが2014年度から実施している「市民と創造する演劇」。その一作として創作され2022年3月に同劇場で初演された映像演劇『階層』(作・演出:岡田利規、映像:山田晋平)が東京芸術祭の直轄プログラムFTレーベルとして再演された。チェルフィッチュの岡田と舞台映像作家の山田が継続して取り組んでいる「映像演劇」のシリーズは、スクリーンなどに投影された等身大の俳優の映像を観客が鑑賞することで演劇を立ち上げる試みだ。これまでに熊本市現代美術館で『渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉』(2018)が、札幌文化芸術交流センターSCARTSで『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』(2020)が展示/上演されてきた。この8月に王子小劇場で上演された最新作『ニュー・イリュージョン』はその後、韓国ツアーも周っている。東京での上演は『ニュー・イリュージョン』と順番が逆になったが、『階層』は劇場での上演を前提に創られた初めての「映像演劇」であるという点で重要な作品だ。しかも、この作品においては「市民と創造する演劇」であることも強い意味を持っている。

受付を済ませた観客はまず、ロビーに並んだ椅子に順に座るよう促される。そこでしばらく待っていると「案内人」が登場し、いくつかの注意事項を伝達した後、観客を客席へと誘う。劇場内に入ると舞台から不明瞭な声が聞こえてくるが、幕は閉まっているためそこで何が起きているかを観客が知ることはできない。観客全員が席につくとようやく幕が開く。舞台の上に見えるのは柵。そしてその向こうから身を乗り出すようにして下を覗き込んでいる人々だ。「あなたはそれを信じる必要はない」云々と声が聞こえてくるが、すぐに幕は閉じてしまう。幕の向こうでは誰かが人々に退場を促している。改めて幕が開くとそこには誰もおらず、舞台奥にある(らしい)下の階へと続く(らしい)階段から再び案内人が現われると、観客に対し舞台に上がるように告げる。

このあたりで観客は、どうやら先ほど舞台の上にいたのは前の組の観客だったらしいと気づくことになる(ちなみに、上演時間70分のこの作品は60分ごとに上演されていた)。つまり、この作品において「市民と創造する演劇」の「市民」という言葉が指し示していたのは映像演劇の出演者としてオーディションによって選ばれた市民だけではなかったわけだ。上演ごとに劇場を訪れる観客もまた、気づけばともに『階層』を創造する「市民」として舞台に上がることになっている。いつどこで上演しても「市民と創造する演劇」であることが担保できる優れた仕掛けは同時に、気づかぬ間に観客に「市民参加」を強いる恐ろしいものでもある。

舞台に上がった観客が柵ごしに下を覗き込むと、舞台の下に広がった高さ3メートルほどの空間にスクリーンが設置されている。やがてそこに映し出された真っ白な空間に人々が集まり出し、自分たちが何者でなぜそこにいるのかを語り出す。彼ら彼女らは「上の世界」に価値が見出せず、一度降りたら戻れないというそこに行くことを決断したらしい。永遠に生きることができるという「そこ」は彼ら彼女らが映し出されている映像の世界を指しているようでも死後の世界を指しているようでもある。

彼ら彼女らと観客とは階層によっても柵によっても、そして現実と映像の境界によっても隔てられている。だが、いずれにせよ彼ら彼女らもかつては観客と同じ側にいたのであり、それならば観客もまた彼ら彼女らの側に行く可能性があるだろう。「俯きがち伏し目がち」で、上にいたときも「今やっているこれと同じような普通の演劇」をやっていたという彼ら彼女らの姿は、舞台の上で下を覗き込む現在の観客の姿に重なっていく。しかも、彼ら彼女らは上の世界にいたときとはまったく違う姿になっているのだという。ならば、先ほど舞台の上に見た人々こそがいま下で語っている彼ら彼女らなのだということもあり得るかもしれない。そして観客はすでに先ほど舞台の上に見た人々の姿をなぞっている。

彼ら彼女らが語るそこはおおよそユートピア的な世界だが、観客を直接的に下の(死後の?)世界へと誘う「飛び降りて来ればいいのに」という言葉にはゾッとさせられる響きがある。彼らの永遠がそのようにして維持されるものだとしたら。永遠に生きるのは個々の人ではなくそこにある構造そのものなのだとしたら。そこから「降りる」ことは果たして可能だろうか。やがて開いた幕が再び閉じ、案内人は観客に舞台奥の階段を降りるよう告げるのだった。

映像演劇『階層』:https://tokyo-festival.jp/2022/program/kaiso

関連レビュー

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2022/10/25(火)(山﨑健太)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 総評

会期:2022/10/01~2022/10/23

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館、京都中央信用金庫 旧厚生センターほか[京都府]

コロナ禍で制限されていた海外アーティスト招聘が2年ぶりに実現し、充実のプログラムだったKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下KEX)。本稿では、「ニューてくてく」という柔軟かつ深い思考の広がりを促すキーワードの下、全体的な総評を述べる(なお、梅田哲也『リバーウォーク』、フロレンティナ・ホルツィンガー『TANZ』、松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロ『女人四股ダンス』、ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』については個別の評を参照されたい)。

「歩き続ける身体」のイメージを「境界」との接触面として提示するのが、ミーシャ・ラインカウフの映像展示と、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子のビジュアルコンサート『Bipolar』。ミーシャ・ラインカウフの《Fiction of a Non-Entry(入国禁止のフィクション)》は、光のゆらめく海底をゆっくりと歩む人影が映る、幻想的で美しい映像作品だ。ラインカウフは、イスラエルとヨルダン、ジブラルタル海峡のスペインの飛び地とモロッコの間など、陸路では越境困難な国境を、「海中を歩く」ことで自由に横断してみせる。だが、酸素ボンベの重みや水圧に耐えながら歩む姿は、逆説的に、見えない圧力や不自由さを感じさせる。フーコーが指摘するように、規範や抑圧を個人が内面化し、不可視化されることで権力は完成する。そのとき、「歩行」という日常的かつシンプルな行為は、意志表明や抵抗の手段としての行進やデモを示唆すると同時に、水中に吐き出される息の泡は、「聴こえない声」を可視化する。

ミーシャ・ラインカウフ「Encounter the Spatial —空間への漂流」(2022)

[撮影:白井茜 提供:KYOTO EXPERIMENT]

『Bipolar』では、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナスによる(事前に耳栓が配られるほどの)爆音の演奏のなか、巨大スクリーンに志賀理江子の新作映像が投影される。闇に浮かぶコンクリートの「一本道」を、ひたすら歩き続ける人物が映る。それは東日本大震災後に建設された巨大な防潮堤だが、津波の轟音にも、人の叫び声にも聴こえる有機的な音を「振動」として身体に浴び続けているうち、生と死の境界線や異界への通路にも見えてくる。フラッシュバックの嵐のように、視認不可能なほどのスピードで、不穏な写真が連射される。崖の上で何かを掘り返す人。回転して螺旋を描く掘削機械。「復興事業」という名の利潤追求か、何かを隠蔽するための穴を掘っているのか。光で顔を消されたポートレート。被写体を強制的に「死者」「亡霊」に転移させる写真の暴力性。上演時間をカウントする赤い数字が滲み、時間が融解していく。ジェット機のエンジンの轟音のようなノイズが「もうすぐ離陸するぞ」と叫び、防潮堤を異界への滑走路へと変える。寄せては返し、マグマのように沸き立つ赤い波の映像が冒頭と終盤で繰り返され、音のループや反復とともに、トラウマの回帰や非線的に失調した時間を示す。その奔流をせき止めようとする防潮堤は、死者や異界との境界であると同時に、「一直線の道を歩く」行為は(音楽がもつ)リニアな時間構造や「前進」を示唆し、極めて多義的だ。

メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子『Bipolar』(2022)

[撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、物理的な歩行や「電話の向こうの知らない誰かと通話する」といった観客自身の能動性を作品成立要件とする体験型の作品群(梅田哲也、ティノ・セーガル、サマラ・ハーシュ)も、今年のKEXの特徴だった。特に、「歩行による移動が視線の定位を揺さぶり、新たな視点の獲得をもたらす」ことを体感させるのが、森千裕と金氏徹平によるアートユニット「CMTK」の屋外展示だ。森が都市の断片を収集した写真を金氏がコラージュし、大型のレンチキュラー印刷で出力。見る角度でイメージが移ろい、視点の唯一性を軽やかに撹拌する。

KYOTO EXPERIMENT ミーティングポイント

CMTK(森千裕×金氏徹平)「Star & Dust(KYOTO)」(2022)

[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

また、歩行を伴う身体的なリサーチに基づく語りと舞台上でのモノの配置換えにより、観客に想像上の旅をさせるのが、リサーチプログラム「Kansai Studies」の成果として上演された、建築家ユニットdot architects & 和田ながらの『うみからよどみ、おうみへバック往来』。大阪湾から何本もの川を逆流して琵琶湖へいたる水の旅、明治の近代化事業である疎水運河、治水工事による人工河川など「琵琶湖を起点とする水のネットワーク」が、木材、石、鉄板、流木、飲料水のペットボトルなどの配置を組み替えながら語られ、観客が想像上の「マップ」とともに旅する感覚を触発すると同時に、実際に舞台上で工具を用いて「土木工事」を演じて見せた。

Kansai Studies dot architects & 和田ながら『うみからよどみ、おうみへバック往来』(2022)

[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、より政治的な位相で、客席にいながらにして「視線の定位」を揺さぶられる体験が、ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』だった。開演前、「観光客」として舞台上に歓待された観客は、「神格化された絶対的権威」として舞台空間に氾濫する演出家の顔写真/タイの王室プロパガンダ批判を経て、終盤、タイとミャンマーの俳優たち自身が舞台上で語られる軍事クーデター反対デモの当事者であることを知る。そのとき突きつけられるのは、「日本人観光客」と同質の消費の眼差しを舞台に向けているのではないかという倫理的な問いだ。

ほかの海外の演劇作品も充実だった。フォースド・エンタテインメント『リアル・マジック』では、3人の俳優が、司会、出題者、解答者の役を順番に入れ替えながら、「テレビのクイズ番組」のワンシーンを延々と反復し続ける。「正解は明らかなのに、(あえて)間違った答えを言い続ける」不条理なループ構造。くどい「笑い声」のSEの効果もあいまって、「クイズ番組の視聴者=舞台の観客」のメタ的な二重性のうちに、「何が“正解”なのか麻痺した異常状態の常態化」がじわじわと浸透してくる。しかも果てしなく連呼されるのは、「消費」「資本主義」「セクシズム」を端的に示す3つの単語だ。

フォースド・エンタテインメント『リアル・マジック』(2022)

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

そして、アーザーデ・シャーミーリーの静かな会話劇『Voicelessness ─声なき声』が扱うのは、「死者の声(抑圧された者の声)を聴くこと」の可能性と倫理性だ。「2070年のイラン」という近未来の設定下、主人公の若い女性は、50年前の祖父の失踪事件の真相を突き止めるため、自作の装置を用いて昏睡状態の母と会話する。物理的な死者と、昏睡状態すなわち「声を封じられた者」。だが、「こだま」の反響が身体を離れても存在可能な声であるように、彼らの「遅れて届いた声」は受信可能なのではないか。「声の復元」の試みは同時に、「隠された過去を暴く」という倫理的問題との両義性を帯びる。また、「病前の母親の姿をデータ再生した映像」は、紗幕のスクリーンの向こう側に立つ生身の俳優によって亡霊的に演じられる。娘と母を隔てるスクリーンは、母娘の確執、生者と死者の隔たりを可視化すると同時に、現実の反映/遮蔽して見えづらくする装置でもあり、両義的だ。「SF」の設定だが、「科学的」説明もそれらしきギミックも登場しない本作は、「演劇」自体が、「語る」装置であること以上に、「他者の声を聴く」ためのものでもあることを示唆する。そして、死者、抑圧・忘却された者、未だ生まれざる胎児など「聴こえない声」の可視化への希求という点で本作は、海中を歩くラインカウフの映像と歩みを共にするのだ。

アーザーデ・シャーミーリー『Voicelessness ─声なき声』(2022)

[撮影:前谷開 提供:KYOTO EXPERIMENT]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp

2022/10/23(日)(高嶋慈)

金沢泉鏡花フェスティバル2022 泉鏡花記念金沢戯曲大賞公演『水向茶碗 あなたはここにいます』

会期:2022/10/19~2022/10/23

金沢市民芸術村 PIT2ドラマ工房[石川県]

泉鏡花生誕の地である金沢市で5年に一度開催されている金沢泉鏡花フェスティバル。泉鏡花文学賞制定50周年にもあたる今年、フェスティバルの一環として『水向茶碗 あなたはここにいます』が上演された。武石最中による戯曲『水向茶碗』は第6回泉鏡花記念金沢戯曲大賞の受賞作。この賞は「1.泉鏡花の作品に基づく戯曲」「2.泉鏡花の人物像に関する戯曲」「3.金沢を舞台とした戯曲」のいずれかで「上演を前提とした」「上演時間90分以内」の未発表オリジナル作品を対象とした戯曲賞で、第6回は五木寛之、ふじたあさや、鴻上尚史の3人が審査員を担った。『水向茶碗』で描かれるのは鏡花の人生の一幕だ。なお、戯曲はウェブ上で公開されている。以下では結末に触れているので気になる方は先に戯曲を読まれたい。

時は大正9年、鏡花47歳の晩秋。執筆に行き詰まっていた鏡花は師匠である尾崎紅葉の墓参りの帰途、以前から気になっていた時計屋に立ち寄る。そこで出会った時計職人の見習い・槙野と鏡花は時計に対する関心や神経質な一面、そして誕生日が同じことなど互いに通じ合うところを見出し意気投合するが──。

「水向け」とは霊前に水を手向けること。水向茶碗という言葉は一般的に使われているものではないようだが、仏壇に供える水向け用の茶碗を指すものだろう。鏡花の作品ではしばしば現世の人間とこの世ならざるものとの交流が描かれる。本作でもまた、物語の後半において、槙野が実はこの世ならざるものであることが明らかになる。

「君が、生きた人だろうが、あの世の人だろうが、私には何にも障害になんかにならないんだ」と槙野を引き留めようとする鏡花。だが、自らがこの世ならざるものであることを知った槙野は「俺が成仏して、先生も命を全うして、生まれ変わったら、今度こそ切符買って、金沢連れてってくれよ」と鏡花に別れを告げ、「今度会う時の目印」だと鏡花愛用の紙サックを貰い受けると去っていくのだった。

後日譚。ある日、書斎で執筆中の鏡花のもとを蕗子と名乗る見知らぬ幼女が訪れる。鏡花はしぶしぶながら気ままに遊ぶ彼女の相手をするが、ふと気づくとその姿は消え、鏡花の手にはあの紙サックだけが残される。そして近所の荒物屋の孫が亡くなったという知らせが届き──幕。

戯曲としては、物語の中心となるはずの槙野との交流をはじめ、妻・すずや鏡花作品の装丁を担った小村雪岱ら周囲の人物とのやりとりも書きぶりはあっさりしていてやや物足りない。そもそも戯曲自体が短めであり、特に槙野との交流についてはもう少し書き込んでもよかったのではないかと思う。だが、鏡花の描いたこの世ならざるものの世界を鏡花の人生へと折り返すような、あるいは、鏡花の実人生が彼の描いたこの世ならざるものの世界へと裏返るかのような趣向は楽しく、鏡花の作品を経由して鏡花自身を立ち上げるようなこの作品は、鏡花の名を冠した戯曲賞にはふさわしいものだったと言えるだろう。

今回の公演では金沢を拠点に活動する演出家・島貴之(Potluck Theater)が戯曲の構成にいくつかの変更を加えて上演。後日譚にあたる幼女の場面を冒頭にも配置するとともに、戯曲のラストシーンの後に再び冒頭の場面を置くことで全体に円環的な構造を持たせていた。さらに、そこでは本編とは異なる俳優が鏡花を演じており、本編の鏡花はそれを「舞台」の外から眺めている。輪廻転生を演劇的に表わすと同時に、鏡花が生きた現世もまたこの世ならざるもの=虚構なのだと示すような演出は戯曲の本質とも呼応している。いくつかの場面でト書きを読み上げていたことにも同じようなねらいがあったのではないだろうか。世界は言葉によって立ち上げられているのだ。

もう一点、島演出で特徴的だったのは、登場人物のほとんどが基本的に男女の(ように見える)俳優によって二人一役で演じられていたことだ。槙野と蕗子だけが例外的にそれぞれ一人の俳優によって演じられていたことを考えれば、二人一役で演じられていたのは現世を生きる人間だということになる。そう言えば、最後に繰り返される冒頭の場面の登場人物たちもまたそれぞれ一人きりの俳優によって演じられていたのだった。二人の俳優は肉体と魂か、その人物の異なる可能性か。あるいはそこに俳優と役の関係を重ねてみるならば、この世ならざるものと思われた(一人一役の)側こそが現世なのだということにもなるかもしれない。それもまた鏡花的だろう。

男女の(ように見える)俳優の二人一組でひとつの役を演じるという演出は戯曲に書き込まれた(そして現代日本にもしぶとく残り続ける)ジェンダー規範を撹乱する役割も果たす一方、男女のペアこそが「正常」なあり方なのだというステレオタイプを反復強化しているようにも見えたことは少々気になった。また、当日パンフレットに配役表がなく、二人一役が必ずしも固定されたものではないこともあり、戯曲を読んでいない観客には物語を把握することが難しい場面もあっただろう。新作戯曲の戯曲賞受賞記念公演だということを考えると、結末部分が大きく改変されていることを含め、それでよいのかと思う部分もなくはない。だが、全体としては戯曲の本質を引き受けつつ、それを巧みに舞台上に立ち上げる優れた上演となっていた。

『水向茶碗』:https://potlucktheater.com/suikou/

泉鏡花記念金沢戯曲大賞:https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/bungaku/gikyoku.html

金沢泉鏡花フェスティバル2022:https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/bungaku/festival2022.html

2022/10/23(日)(山﨑健太)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 梅田哲也『リバーウォーク』

会期:2022/10/13~2022/10/16

京都中央信用金庫 旧厚生センター[京都府]

1930年に建てられた元銀行の重厚な建築の各階を、時間差で案内されながら、光や音、物体の回転運動を用いた梅田哲也による空間への介入とパフォーマンスを目撃する体験型作品。観客は各階ごとに受け取るマップを手がかりに、どの部屋で何が起こっているのか、探検さながら進んでいく。

例えば、ある部屋では、ブラインドの下りた窓の前に用意された椅子に座ると、パフォーマーがブラインドを上げ、賑やかな交差点を見下ろす光景が無音の映像として切り取られる。「音楽室」と「残響室」とマップに書かれた部屋に入ると、分厚い緩衝材の壁に沿ってパフォーマーが「ア~」と発声しながら行ったり来たりし、その倍音のような響きは、ストロボ光の残像効果により波形の運動を視覚化したキネティックなオブジェと呼応する。給湯室ではお湯が沸かされ、「暗室」と名づけられた真っ暗な部屋では、カメラ・オブスキュラの内部にいるように小さな「のぞき穴」から外の光景が見える。やはり暗闇の元金庫だった空間に入ると、厳重な扉がパフォーマーによって閉められ、独房のような空間に閉じ込められるが、再び扉が開くと、一気に開放的な広い空間が広がる。レコードと扇風機という「回転運動」の装置を改造したオブジェが散在し、ノイズがアンサンブルを奏でる。屋上に上がると、(先ほど沸いていたお湯で淹れた)お茶がふるまわれ、京都タワーが見える眺望を楽しんでいると、手鏡に集めた「光」をタワーの展望台に送っている人がいる。展望台からも「チカッ」という光が一瞬またたく。一転して地下に降りると、暗い各空間に、即席ミラーボールやライトのモビールが孤独な回転運動を繰り広げ、あるいはライトを持ったパフォーマーの歩みとともに光のさざ波がゆっくりと空間を浸食し、異空間に迷い込んだかのようだ。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田は、1カ月前の『9月0才』でも、元劇場の市民会館を舞台に同様の体験型パフォーマンス作品を発表している。大ホールのある劇場棟と、演奏会場、結婚式場、宴会場や厨房など市民利用者向けの設備を備えた別棟を複雑な導線のもと行き来し、バックヤード、楽屋、屋上、裏階段も含む多様な空間をガイド役のパフォーマーとともに迷宮のように巡りながら、元劇場に残る記憶に触れていく。

一方、より建築の規模が小さい本作では、各階をつなぐ階段がひとつのため、順路は必然的に一本道となる。金庫や「残響室」など特異な空間もあるが、「元銀行の記憶」への言及は希薄で、美術館や元劇場ほど空間の強弱やドラマチックな対照性はない。ここで本作の肝は、「パフォーマーが時間差で部屋の扉を開けていく」仕掛けにある。「解禁」にともない、「次の部屋では何が待ち受けているのか」とひとつずつびっくり箱を開けていくような体験だ。ここでは、「タイムライン」が「部屋」単位で空間化され、「舞台芸術」が持つ時間構造が空間的に自己言及されている。建物全体を「幕」とすると、各階を「場」、さらに各部屋を「景」という舞台作品の構成単位に置換したと言え、建物の構造と舞台作品の時間単位がメタ的にリンクする。特に本作では「光」の仕掛けが印象的だったが、それを引き立てる真っ暗な「暗室」は、「暗転」に相当する。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田は過去のパフォーマンス作品でも、「劇場」「上演」に対する批評性を常に潜在させてきた。例えば、観客が船に乗船し、大阪市内の水路を下りながら船内や対岸での出来事やラジオからの実況を聴くパフォーマンス・ツアー『入船』では、「川の流れ」がまさに舞台作品のタイムラインのメタファーになる。同時に、同時多発性による「見逃し」「聞き逃し」のリスク、どこまでが事前に仕組まれた「演出」でどこまでが「偶然の出来事」なのかの境界の曖昧さは、「船の乗客」という「共同体」が共有すべき経験の同質性に基づく舞台芸術への批判として機能していた。また、『インターンシップ』では、音響、照明、オーケストラピット、可動式の客席など劇場の物理的機構をフル稼働させつつ、「舞台上に見るべきものは何もない」という壮大なスペクタクル批判それ自体が上演されていた。

四角いキューブとして分割された空間を「時間の分節」として体感させる本作もまた、単に「タイムラインの可視化」にとどまらない批評性が胚胎する。受付を済ませ、手荷物を預けて「開演」を待つあいだと「終演後」の時間、観客は1階の広い空間(元銀行のロビー)で過ごすのだが、足場が組まれ、バスケットボールのゴールや作業台が置かれたこの空間では、パフォーマーたちや梅田自身が常に「運動」や「作業」を繰り広げているのだ。手作りの「楽器」が鳴らされ、足場の金属パイプが叩かれ、天井から吊られた拡声器が回転しながら時報やノイズを繰り出し、梅田は物販のオリジナルTシャツにシルクスクリーンプリントを刷っている。ここでは、「常に何かが進行中」であり、「ツアー作品を上演中のほかの階」に物音が突然響き渡り、線的な時間の流れが聴覚的侵入で撹乱される。分節化されたタイムラインと、それを内部から侵食する緩慢な持続の時間。その2つの「時間」の態を拮抗させながら扱う本作は、「劇場」「上演」に対する梅田の批評的意識の継続的な展開を示していた。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/shows/2022_tetsuyaumeda/

関連レビュー

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

入船 19|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/10/15(木)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022

ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』

会期:2022/10/15~2022/10/16

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

タイの俳優、劇作家、演出家、プロデューサーであるジャールナン・パンタチャートが、タイと隣国のミャンマーの俳優たちと作り上げた多言語の演劇作品。荒唐無稽でゆるい雰囲気で始まるが、国家が基盤として欲する神話や伝説の虚構性、「神格化された絶対的権威」としての演出家を通した王室プロパガンダ批判、国籍・民族・言語といったアイデンティティと「役」の着脱(不)可能性など、さまざまなメタ批判を重ねていく。タイとミャンマーの歴史を古代から近代の植民地支配、そして現在の軍事クーデターへと駆け抜けた先に、「日本人観客」の消費の眼差しの倫理性を突きつける。重層的で非常に秀逸な作品だ(なお、ミャンマー/ビルマの表記の使い分けについて、本稿では、KYOTO EXPERIMENTでの表記に従った)。

会場に入ると、舞台上には、お土産用のいかにもエキゾチックなフィギュアが並べられ、モニターには絢爛豪華な寺院や青い海など「魅力的な観光地」のアピール映像が旅行会社の広告のように流れ、観客はまず「観光客」として迎え入れられる。また、上演前、観客=観光客は、舞台上を回りながら俳優が英語や日本語で「ガイド」を務める「ツアー」に参加できる(もちろん、「観光客のふるまい」として、写真や動画撮影は推奨されている)。

ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』(2022)

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

前半で展開されるのは、ジャールナン自身の「伝説的な半生」だ。民族衣装風の服装と儀式的なダンスを交えて語られる、桃太郎のように人間を逸脱した生誕。「賞を総なめにしたスーパー演出家」「どんな役でもこなせるスゴい俳優」「踊るだけで雨を降らせる伝説のダンサー」……。ジャールナンを崇拝する俳優たちは、トランプ前大統領の信奉者のようにおそろいの顔写真Tシャツに着替え、背後のモニターやスクリーンにはジャールナンの「神格性」を表現するふざけたCG合成映像が映る。だが奇妙なことに、俳優たちは誰もジャールナン本人に会ったことがないという。

ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』(2022)

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

「神のような絶対的権威」であるジャールナンへの崇拝と忠誠度を競い合い、互いに牽制しあう俳優たちの語りは、「誰がジャールナンの役を演じるのにふさわしいか」をめぐって口論に発展する。「神聖な役をビルマ人が演じるなんて」と発言するタイ人男優。「(マイノリティに)チャンスを下さい」と反論するビルマ人女優。「タイの王子と少数民族の娘の悲恋」の配役をめぐる議論でも、「国籍や民族をめぐる帰属」とマジョリティ/マイノリティの微妙なパワーバランスや差別意識が露呈する。次第に浮き彫りになるのは、4人の俳優自身のバックグラウンドの差異や複雑な対立構造だ。タイ人(3人)/ビルマ人(1人)という非対称性。タイ人どうしでも、方言の強い地方出身者、先祖が中国出身の華僑という細分化された周縁性がある。女優のひとりは臨月に近い妊婦だ。「妊娠してなければジャールナンの役がやれたのに」という台詞は、マタハラを示唆する。ひとつのシーンを終えるたびに何度も衣装を着替える俳優たちは、国籍・民族・文化・言語的アイデンティティと「着脱可能なものとして役を演じること」との齟齬をメタレベルで上演している。さらに会話には、タイ語、ビルマ語、少数民族の言語、英語、フランス語が混じり合い、植民地支配の歴史が影を落とす多言語状況が浮かび上がる。このようにして、おそろいの顔写真Tシャツが可視化するように「ジャールナンへの崇拝と忠誠」によって形成される「共同体」の内部に分裂や亀裂が出現し、「近代国民国家の均質性」が揺さぶられていく。

後半では、写真や映像で繰り返し偶像化される「ジャールナン神話」はいつのまにか消えてしまう。代わりに語られるのは、男装して象に乗りビルマ軍と戦ったタイ王妃、植民統治下のビルマの不条理さを描いたジョージ・オーウェルの『象を撃つ』、独立後に繰り返される軍事クーデターという近現代史の断片だ。「村民の殺害を命じられた」という証言は時代や場所が曖昧化され、暴力や迫害の反復や遍在性を示す。2021年にミャンマーで起きた国軍によるクーデターに対し、2014年の軍事クーデターで成立したタイ政権は非難声明を出さなかったこと。

ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』(2022)

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

本作の特徴である、一見脈絡のない断片的な語りは、国民国家の統合手段である「整合的で一貫したナラティブとしての歴史」への抵抗でもある。そして、途中でどこかへ消え失せた「絶対的権威として君臨するジャールナンの偶像」は、演出家の権力性への自己批判であるとともに、「タイ国家が統治の手段として国民にばらまく国王の御真影」「軍事政権のトップ」へと姿を変えて回帰してくる。

そして、俳優自身が親族や知人が軍事政権の弾圧を受けた当事者であることが語られる終盤、「現実の政治」がフィクションの領域を突き破って、一気に観客席に侵入してくる。冒頭、「気楽な観光客」として歓待された私たちは、舞台上の当事者たちにどのように向き合えばよいのか。現実の弾圧状況も、あなたたちは観光客と同じ眼差しで「消費」してしまうのかという倫理的問いを本作は突きつける。この問いを補強するのが、一見、「催涙弾の煙の立ち込めるデモ現場」に見える映像をスクリーンに投影する仕掛けだ。この映像は、実は、舞台前面に置かれたアクリルボックスに、チープでキッチュなお土産のフィギュアを閉じ込め、中でスモークを焚きながら「中継」されている。あなたたち観客は「観光客と同質の消費の眼差し」を内在化しているのではないかという無言の非難。あるいは、「舞台上にあふれる演出家の偶像」を通して「王室プロパガンダ批判」を繰り広げる本作が投げかける、「いかにイメージが信用できないか」という視覚の制度への批判。

ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』(2022)

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

このように、重層的な仕掛けで、(観客を含む)アイデンティティの差異や分断、視線の政治性を鋭く問う本作だったが、それだけに、日本語タイトルには疑問が残った。邦題では『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』だが、原題は『I Say Mingalaba, You Say Goodbye』と異なる。「Mingalaba」はビルマ語で「こんにちは」にあたる挨拶の言葉だ。「Mingalaba」と挨拶する「I」とは誰で、「Goodbye」と英語で返す「You」とは誰か? ビルマ語で挨拶したビルマ人と、「支配者の言語」で返すイギリス人か。「支配者の言語」を身に付けた植民地エリートとの、ビルマ内部の分裂なのか。あるいは、「片言の相手の国の言葉」で挨拶して心理的距離を縮めようとする「よき観光客」に対し、「グローバルな言語」で応対するビルマ人なのか。「他者」との埋められない距離やすれ違いを原題は端的に提示するが、邦題はその複雑なニュアンスを捨象してしまった(あるいは、このカタカナの並列化には、あらゆる差異をフラットに均してしまう日本の均質性という暴力が表出しているともいえる)。「個人」として出会っても、既に背負ってしまった先入観やステレオタイプな他者イメージにより、私たちはそのつど出会い損ねてしまう。それでも、さまざまに帰属の異なる者どうしが舞台上に集う本作には、やはり演出家の希求が込められている。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/shows/2022_jarunun_phantachat/

関連記事

【バンコク】革命と芸術:タイで中高生が巻き起こした旋風|清恵子:artscapeフォーカス(2021年02月01日号)

2022/10/15(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)