artscapeレビュー

2016年06月15日号のレビュー/プレビュー

富士ゼロックス版画コレクション×横浜美術館 複製技術と美術家たち─ピカソからウォーホルまで

会期:2016/04/23~2016/06/05

横浜美術館[神奈川県]

富士ゼロックスゆえの複製芸術である版画コレクションと、同館のお蔵出しを掛けあわせて、近代以降の美術史をたどる。特に70年代ゼロックスアート、作家本、エルンストやマザウェルが収穫だった。ところで、今回の展示には作品リストがなかったのは残念である。

2016/05/29(金)(五十嵐太郎)

イキウメ「太陽」

会期:2016/05/06~2016/05/29

シアタートラム[東京都]

映画化もされたイキウメ「太陽」@シアタートラム。この劇団の作品が好きでよく見ているが、これは確かに傑作である。太陽がもたらす二項対立は、人間や価値観を分け(差別)、内部と外部、あるいは新旧といった時間や空間の境界線もつくり出す。いつものように、SF風の設定だが、科学的な理由には触れられず、むしろドラキュラの物語のバリエーションを通じた人間社会のアレゴリーとも言える。登場人物はあえてステレオタイプな造形だが、それで終わらせず、複雑な葛藤を抱え、それぞれの未来を選択する。なじみのメンバーに加え、清水葉月が参加し、華を添えた。

2016/05/29(金)(五十嵐太郎)

浜田麻里 Mari Hamada Tour 2016 “Mission”

会期:2016/05/29

東京国際フォーラム ホールA[東京都]

昨年のラウドパークでとてもよかったので、浜田麻里@東京国際フォーラム。デビューして30年が過ぎても、3時間のライブで疲れをまったく感じさせないウルトラ・ハイトーンボイスは、もはや強靭な楽器の領域だった。往年の名曲は抑え気味であり、挑戦を続ける求道者と言うべきか。ドラムは昔よく聴いた44マグナムのJOEだったのか。

2016/05/29(金)(五十嵐太郎)

プレビュー:KAC Performing Arts Program / LOVERS

会期:2016/07/09~2016/07/24

京都芸術センター[京都府]

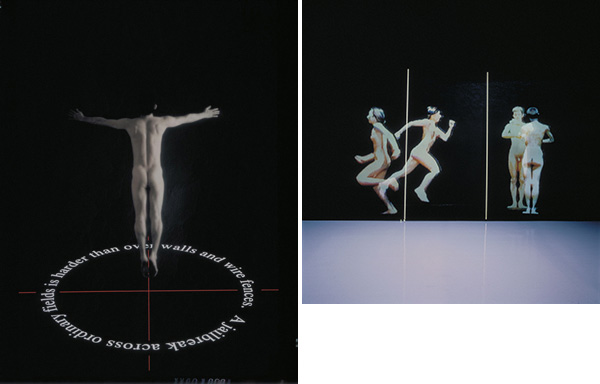

1984 年に京都で結成されたアーティスト集団・ダムタイプ(Dumb Type)の中心メンバーであった故・古橋悌二のソロワーク《LOVERS─永遠の恋人たち》(1994)は、コンピューター・プログラム制御による映像の投影に加えて、観客の動きを感知するセンサーによるインタラクティヴィティを組み込むことで、歩み、駆け抜け、背後の闇へ倒れていくパフォーマーたちの裸の身体と、生で対峙しているかのような静かな緊張感に包まれる映像インスタレーションである。映像、音声、テクストの投影といったメディア・アート的側面とパフォーミングアーツの融合に、エイズ、セクシュアリティ、情報化と身体といった政治性が込められている。本作には国内外に複数のバージョンが存在するが、2001年のせんだいメディアテークの開館記念展に際して再制作されたバージョンは、機材の劣化により、展示不可能な状態にあった。

これを受けて、古橋の卒業校でもある京都市立芸術大学の芸術資源研究センターでは、2015年より、高谷史郎を中心とするダムタイプのメンバーの協力のもと、《LOVERS》の修復を進めてきた。修復の完成を機に、京都では約10年ぶりとなる展示が実現するほか、修復の関連資料も合わせて展示される。また、関連イベントとして、ダムタイプの過去作品の上映会、トークイベント、ゆかりのアーティスト等によるナイトパーティーが企画されている。メディア・アートのマスターピースの修復・保存という意義に加えて、パフォーミングアーツとデジタル技術の共存、分野横断的なアーティストによる共同制作、ダムタイプと古橋の回顧など、多角的なトピックを含む本展は、幅広い関心を持つ層にとって、過去の作品と将来の展望をつなぐ画期的な機会になるのではと期待される。

古橋悌二《LOVERS─永遠の恋人たち》

© Canon ARTLAB

2016/05/30(月)(高嶋慈)

山縣太一(作・演出・振付)『ドッグマンノーライフ』

会期:2016/06/01~2016/06/13

STスポット[神奈川県]

昨年は『海底で履く靴には紐が無い』が大谷能生主演で話題となった山縣太一の新しい演劇の試み、今作はその第二弾となる。外に家内を働きに行かせて、代わりに引きこもり生活をしている「室内犬」が大谷の役。舞台脇に箱が横並びになってその中で暮らしている。引きこもりで人間以下になった男と働く女が最終的に対比されてゆくのだが、今回の演出はその話に一切のユーモアを盛り込まない。脚本の言葉遊びは今作でも端々に出てくるのだが、リズムを外し、のっぺりと小声で発生されるのでそれが見事なくらい笑えない。特に前半は蛍光灯の明かりで進行するし、役者たちは常に揺れ、痙攣し続けているし、犬はいるしで、絶望的なくらい暗く不穏だ。中盤で役者たちが舞台上に増えてゆき、ほぼ対話はなく、しかし、互いの動作で接触が起こり、揺れが甚だしくなるシーンがある。ストーリーはほとんどないのに、音響も煽っていないのに、狂気のようなテンションで一瞬クライマックスがやってきた。それではっとわかった。これは人間以下の「アンダークラウンド」つまりアングラな人間存在を扱う、その点で舞踏に似た(そう思うと「ドッグマン」は土方巽の「犬の静脈に嫉妬することから」との連関を、「ノーライフ」は「踊りとは命がけで突っ立った死体である」との連関を想像させられてしまう)、しかし、舞踏の様式性とは無縁の、一種のダンス作品だ。終幕の場面では、中央に大谷が立ち、外に出た家内と外に出るのをやめた自分の逆転を語る後ろで、三人の女が並んで、息を止めては我慢ができなくなると数歩進んで男の前で息を吸うという一種の「タスク」を続けている。本当にダンス的だと思う反面、そこに至るまで、舞台にはセリフの言葉が敷き詰められてきており、言葉が緻密にその場を制御してきたことにも気づかされる。そうであるならこれは演劇か。舞踏の様式性とは異なると書いたが、この舞台は他のどんな様式性とも類似しない。この世に一匹だけで立っている獣のように、空前絶後の舞台。そういう舞台を作者や観客はいま願望しているのだろうか。いや、そんなこととは関係なく突っ立っている、そんな舞台なのだ。

2016/06/05(日)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)