artscapeレビュー

2016年09月01日号のレビュー/プレビュー

KUO Chih-Hung(郭志宏) 個展

会期:2016/07/16~2016/08/14

MORI YU GALLERY[京都府]

郭志宏は1981年台湾生まれの画家である。私は彼のことをまったく知らなかったが、資料によると台北で学んだあと、ドイツに渡って活動しているようだ。本展では山を描いた6点の新作を出品していた。それらに共通するのは、風景を複数の視点と方向から描いていることと、筆致が部分ごとにバラバラで、あえて非統合に画面を構成しているように見えることだ。これらにより、作品は具象画と抽象画を折衷した雰囲気を持つ。また、どの作品も抜けが良いというか、余白や薄塗りの活かし方が絶妙だ。このあたりは伝統的な東洋画の影響があるのかもしれない。今回の6点しか知らないので断言はできないが、気になる作家だった。画廊が今後も取り上げてくれると良いのだけど。

2016/07/23(土)(小吹隆文)

サロンクバヤ:シンガポール 麗しのスタイル つながりあう世界のプラナカン・ファッション

会期:2016/07/26~2016/09/25

渋谷区立松濤美術館[東京都]

ファッション、テキスタイル関連の展覧会が多く開催されている今年の東京周辺のミュージアムだが、シンガポールとインドネシアという東南アジア地域のファッションを紹介する企画が偶然にも同時期に開催されている。シンガポールについては渋谷区立松濤美術館で、インドネシアについては町田市立博物館が会場だ。ファッションを巡るこの2つの展覧会の企画には、政治的アイデンティティ、民族的アイデンティティという視点で重なるものがあり、いずれもその構成は興味深いものになっている。

松濤美術館で取り上げられているのは、シンガポールのプラナカンの女性たちのファッションであるサロン(sarong:筒状のスカート)とクバヤ(kebaya:前開きの上衣)の、19世紀後半から20世紀半ばにかけての変遷である。最もよく知られたサロンクバヤはシンガポール航空の客室乗務員の制服であるといえば、どのようなスタイルのファッションなのかイメージされようか。本展に出品されている衣装は、プラナカンの名家であるリー家のコレクションおよび、リー家が寄贈したシンガポール国立アジア文明博物館、福岡市美術館所蔵のコレクションだ。プラナカンとは「現地で生まれた人」を意味するマレー語で、シンガポールでは主に中国から移住した男性と地元女性を祖先とする人々を指す。1826年にマラッカ海峡を臨むペナン、シンガポール、マラッカはイギリスの海峡植民地として統合された。自由港となったペナンとシンガポールには、マラッカからの華人移住者とともに中国から大量の移民が流入し、彼らを祖先とする海峡植民地生まれの華人たちの間で今日まで伝わるプラナカン文化が醸成されてきたという。

プラナカンの女性たちが着用したサロン・クバヤは民族衣装ではあるが、その素材となった織物、染め物は現地でつくられたものではない。サロンにはインドネシアのバティック(ジャワ更紗)やインド更紗、クバヤにはヨーロッパのレース、オーガンジーなどが使われている。バテックやインド更紗に用いられた綿布はイギリス製。意匠はインド更紗の影響を受けている。なかにはシンデレラなど西洋の童話をモチーフにしたバティックもある。縫製はインドネシアやマレーシア。私たちが「アジアの民族衣装」と聞いてイメージするものとはずいぶんと異なるハイブリッドなファッションであることに驚かされる。本展監修者ピーター・リー氏は、このようなハイブリッドなファッションが生まれた理由として、プラナカンたちがその文化的母国から離れて暮らしていること、そのためにファッションの実用性に問題があれば改変・代用が必要になること、そして宮廷がないためにドレスコードや贅沢禁止令が課せられなかったことを挙げている。

さらに本展がフォーカスしているのは、その変遷だ。ファッションに変化を促した要因のひとつは近代的なアイデンティティである。20世紀初頭に中国本土で盛り上がった中華ナショナリズムの動向はシンガポールにも届き、祖先の母国である中国の動向と英国臣民という立場との狭間で、プラナカンの女性たちは中国あるいはヨーロッパの服のスタイルを戦略的に取り入れ、自身のアイデンティティを表したのだという。変化のもうひとつの要因は染織技術の革新である。20世紀なるとヨーロッパ製の木綿のオーガンジー、ローラープリントの綿布、合成染料で染められた鮮やかな布が氾濫した。ミシンの導入により全体がレースで出来ているようなクバヤが生まれ、鮮やかな糸で大柄な文様の刺繍が施されるようになったという。

シンガポールのような多民族、複雑な支配の歴史を背景にもつ人々のアイデンティティを読み解くのは容易なことではない。しかしファッションが人々のアイデンティティを示すものだとすれば、その変遷を追うことで変化を眼に見えるものとして示すことが出来るかもしれない。そのような試みとして、本展を見た。[新川徳彦]

会場風景

関連レビュー

インドネシア ファッション ─海のシルクロードで花開いた民族服飾の世界─:artscapeレビュー

2016/07/25(月)(SYNK)

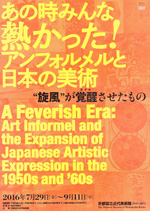

あの時みんな熱かった!アンフォルメルと日本の美術

会期:2016/07/29~2016/09/11

京都国立近代美術館[京都府]

1956(昭和31)年に来日した美術評論家ミシェル・タピエが伝え、日本で一大ブームを巻き起こした「アンフォルメル」(未定形なるもの)。その軌跡を、油彩画、日本画、陶芸、漆芸、書など約100作品で検証したのが本展だ。当時のブームはすさまじく、ジャンルや世代の枠を超えて多くの作家がアンフォルメルに傾倒した。本展ではその理由を、日本人の感性とアンフォルメルの親和性(例えばアクションペインティングと書、物質感と陶芸など)、戦中から占領下に海外の情報が閉ざされてきた反動などに求めている。なるほど日本人とアンフォルメルの相性は良かったようだが、ブーム後期になると作品はドロドロとした土俗性を帯び、タピエが唱えた国際性とは別の方向へと進化していく。このあたりは、舶来品を独自の味付けへとアレンジする日本人の特性が感じられて興味深かった。現代はあらゆる分野で細分化が進み、ジャンルや世代を超えたブームが起こりにくいと言われる。本展を見て、アンフォルメルに燃えた当時の人々を少し羨ましく思った。

2016/07/28(木)(小吹隆文)

佐藤千重展

会期:2016/07/26~2016/07/31

LADS GALLERY[大阪府]

1990年代前半から個展や公募展で活動したものの、長期の活動休止期間があり、この度6年ぶりの個展を開催した佐藤千重。今回彼女が発表した作品は、動物、土偶、祭器などから着想したオブジェと、それらとは対照的にモダンデザインを思わせる流麗なフォルムのオブジェであった(少数ながら器もあり)。どの作品も造形のキレが素晴らしく、一目見た瞬間に「ただ者ではないぞ」と思わせる。釉薬や化粧土の扱いも見事だ。これだけの資質を持つ人が、なぜ長期間にわたり活動を休止したのか、そしてなぜ活動再開後にいきなりハイレベルな作品を作り得たのか。プライベートを詮索する気はないが、そのミステリアスな経歴も作家への興味をかき立てる。今後はコンスタントに活動を行なうとのこと。陶芸関係者の注目をあつめるのは間違いないだろう。

2016/07/29(金)(小吹隆文)

指田菜穂子 十二支

会期:2016/07/19~2016/09/03

西村画廊[東京都]

「百科事典の絵画化」に取り組んでいる指田菜穂子の5年ぶりの個展。特定の言葉から連想される古今東西あらゆるイメージをひとつの画面に凝縮させる画風で知られているが、今回の個展では「十二支」をテーマにした連作を一挙に展示した。

曼荼羅のような秩序立てられた画面構成と年画のような華やかな色彩。指田の緻密な絵画に通底しているのは、そのような定型である。しかし、その定型を破綻させかねないほどの膨大な情報量を詰め込むところに、指田絵画の醍醐味がある。大小さまざまな図像や記号が重複しながら同居している画面に眼を走らせると、あまりの知の物量に軽い目眩を覚えるほどだ。事実、それぞれの絵画の傍らには、イメージを言葉で図解した照応表が掲示されていたが(同じ内容は個展にあわせて発行された図録にも掲載されている)、そこには映画のワンシーンからギリシャ神話の伝説、哲学者の逸話まで、実に微細な情報が書きこまれており、指田の博覧強記に、ただただ圧倒されるばかりである。

しかし今回の個展で思い至ったのは、指田絵画が「百科事典の絵画化」を成し遂げていることは事実だとしても、その可能性の中心はむしろ「絵画の百科事典化」にあるのではないかということだ。言い換えれば、「百科事典」に重心があるように見えるが、実はそうではなく、むしろ「絵画」の方に傾いているところに指田絵画の真骨頂があるのだ。というのも指田絵画は、非常に豊かで、かつ、実にまっとうな絵画経験を鑑賞者に堪能させているからである。

例えば今年の干支である「申」。高村光雲の《老猿》や映画『猿の惑星』、ゲーム「ドンキーコング」などは誰もが知るイメージだろう。発見したときの快楽も大きい。だがナスカの地上絵や熱帯アメリカ原産の常緑高木「モンキーポッド」、小説『類猿人ターザン』を書いたエドガー・バロウズなどは、照応表で確認しないと、まずわからない。つまり既知の図像や記号は突出して見えるが、未知のそれらは後景に退いて見える。指田絵画は、鑑賞者の脳内に格納された知識の質量に応じて、その視線に奇妙な立体感と運動性を体感させるのだ。そこが面白い。

むろん絵画であるから平面性に則っていることにちがいはない。けれども平面という定型を保持しつつも、それらと対峙する鑑賞者の視線に平面という条件を内側から突き破るほどの豊かなイメージを幻視させる点は、実は絵画という芸術の王道ではなかったか。単に三次元的な奥行きを感じさせるわけではない。それぞれの図像と記号が目まぐるしく凹凸を繰り返すことで、平面を基準にしながら激しい前後運動を生じさせるのだ。それこそが、平面の純粋還元を唱えた俗流のモダニズム理論を真に受けた人々が現代絵画から放擲してしまった絵画的なイリュージョンである。それを指田は「百科事典の絵画化」によって見事に奪還した。

思えば、現代絵画の隘路は百科事典が体現するような言説空間からの切断に始まっていたのかもしれない。俗流のモダニズム理論においては、彫刻と重複する三次元性はもちろん、文学と重複する言語性も、徹底した排除の対象とされたからだ。だが、そのようにして平面性を純粋化することは、結果的に絵画という芸術を世俗世界から隔絶することになってしまった。世界との関係性を失った絵画は、貴族的なスノビズムに貢献することはあっても、その世界を生きている庶民の視線を奪うことはできない。それゆえ現代絵画に必要なのは、言葉や文字、あるいはイメージによって世界との再接合を図る「絵画の百科事典化」というプロジェクトにほかならない。

2016/07/29(金)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)