artscapeレビュー

2017年03月01日号のレビュー/プレビュー

SLOW MOVEMENT『Next Stage Showcase & Forum』

会期:2017/02/12

スパイラルホール[東京都]

スロー・レーベル(ディレクター:栗栖良依)のプロジェクトにSLOW MOVEMENTがある。2020年の東京オリンピック、パラリンピックや文化プログラムで活躍する障害あるパフォーマーを発掘・育成するためのプラットフォームで、サーカスアーティストの金井ケイスケを中心に組織された。本公演はこのプラットフォームによるもの。障害者と健常者がともに舞台を構成する二本の演目が上演された。障害のあるダンサーとしては、大前光一、かんばらけんた、森田かずよが出演した。筆者は普段、舞台芸術としてのダンス公演を中心に批評している者であるが、サーカス的な設えの舞台がもつ包摂力についてずっと考えながら見ていた。管楽器やベース、ドラムなどのミュージシャンとともに、ダンサーたちは客席から舞台に上がってくる。全員が白い衣装を身にまとい、目には隈取をしているなど、最初から「サーカス」的な陽気さが場内を包む。アビリティでダンサーたちは観客を驚かす。片方の足が義足の大前はバレエダンサーらしい高い跳躍と安定した着地が見事だし、かんばらも得意の逆立ち姿で観客を圧倒する。「スーパー障害者」というイメージで、本当に彼らは格好いい。興味深いと思うのは、ノリの良いサーカス的な設えは、いろいろなダンサーの個性を包摂する力があるだけではなく、観客の心を陽気にさせ、芸術と思うと難しく考えてしまうところを、柔らかく巻き込んでゆくのだった。そこには「できる」だけでなく「できない」までも包摂してしまうところがあって、公演直前にエントランスで大道芸のような場が設けられた時、ジャグリングにミスがあった。それでも、この場ではミスは厳しいジャッジの対象ではなく、「それもまたよし」といったような寛容さで迎えられていた。だからといって「なんでもあり」ではないのだろうが、それでも、こうした寛容さが生まれることは、舞台芸術を更新する結構重要な要素のように思えてくる。

2017/02/12(日)(木村覚)

多治見市モザイクタイルミュージアム

古くから陶磁器の産地として知られる岐阜県東濃地方。この地域のやきものは美濃焼と総称されるが、地域によって特徴のあるやきものづくりが行われてきた。笠原町(現 多治見市笠原町)は陶磁器の中でもタイルの生産が大きなシェアを占めている。2006年に多治見市と合併し廃止された町役場跡に、合併特例債を利用して2016年6月にオープンしたのが多治見市モザイクタイルミュージアムだ。タイルの原料を掘り出す「粘土山」をモチーフとした藤森照信の設計による特徴ある外観の建築は、開館以来多くの人を集めている。同じ敷地には公民館や消防署があり、周囲には多くの民家があるにも関わらず、すり鉢状に掘り下げられた斜面の向こうに立ち上がる土の壁は、それらを忘れさせるような存在感をもって建っている。曲がりくねったアプローチを下った先にある入り口は小さな木の扉で、外からは中の様子がまったく想像できない。入り口から展示室に向かう階段は登り窯をイメージした土の床と壁。モザイクタイルのミュージアムなのに、タイルはほんのわずかにあしらわれているだけだ。が、外部への吹き抜けがある4階展示室は床から壁面、天井まで全面が真っ白いモザイクタイル貼り。ここに銭湯の壁面を飾ったモザイクや、モザイクタイルを用いた古い洗面台や風呂、染付便器などが並ぶ。3階は笠原タイル産業の歴史と技術を紹介する常設展示と企画展示室。2階は地元タイル企業のショウルームを兼ねた現代のモザイクタイルの展示。1階にはショップと体験工房がある。

笠原におけるタイル産業の先駆者は山内逸三(1908-1992)。笠原に生まれ、土岐窯業学校、京都市立陶磁器講習所で学び昭和4年(1929)に帰郷した山内は、昭和10年(1935)頃に施釉磁器モザイクタイルの量産に成功。ただし、飯茶碗の製造で知られていたこの地域がモザイクタイルの産地になったのは1950年前後のこと。国内においては戦後復興の建築需要、海外への輸出によってタイル産業は大きく成長していった。昭和26年(1951)に20社だったメーカーは2年後には100社を超え、茶碗製造からの転換が進んだ。各務 治 モザイクタイルミュージアム館長の話によれば、当初は新規参入者が多く、その好調を見て後に茶碗製造業者がタイル製造に転換。分業が進み産地が形成されていったということだ。プラザ合意後の円高によって輸出は打撃を受けたが、他方で国内においてはバブル景気に突入し、タイル産業はマンションに用いられる外装タイルの製造などで好調を維持したものの、バブル崩壊後は低調。それでも笠原のタイル生産量は現在でも全国一だ。

笠原町では20年程前から有志たちがこうした地元の歴史を残そうと、メーカーに残されている見本や、各地で取り壊されつつある銭湯の装飾タイルなどを集めはじめ、それらは最初地元の信用金庫の旧社屋で保管され、後に児童館を転用した施設「モザイク浪漫館」に移され、保存されてきた。館内に展示しきれないほどの「お宝」があるので、3階展示室は年に3回ほど展示を入れ替えるという。

2016年6月4日の開館以来、モザイクタイルミュージアムには多く人々が訪れ、筆者が訪問した翌週、2017年2月18日には10万人達成記念式典が開催されている。当初の年度内の来館者見込み2万5千人は開館翌月に突破したそうなので、驚くべきスピード。平日は1時間に1本のバスしかない、決して交通の便がよいとは言いがたい場所にあるにも関わらずだ。藤森建築が人気を呼んでいることは確かだと思うが、それだけではない。モザイクタイルの美しさと懐かしさ、ワークショップの数々、そしてなによりも自ら受付にたち、館内を回って来館者に声を掛けて回る各務館長のホスピタリティ。地元産業の博物館という、ともすれば堅くなりそうなテーマのミュージアムなのに、家族連れ、カップル、リピーターが多いということも頷ける。じつは筆者も近々の再訪を計画しているところだ。[新川徳彦]

2017/02/12(日)(SYNK)

冨士山アネット『ENIAC』

会期:2017/02/11~2017/02/14

のげシャーレ[神奈川県]

和栗由紀夫の元で舞踏を学んだ石本華江。石本のダンス人生を解剖してゆく本作は、ダンス公演か?答えるのは難しいが、「ダンスについてのシアター」であるのは間違いない。石本は、4歳で日本舞踊を、高校時代は現代舞踊を、大学ではコンテンポラリーダンスを、20代で舞踏を学んだ。その踊りが一つひとつ取り上げられて踊られる。だが、だからといって、ダンスはここでエステティックな対象として(だけ)扱われるわけではない。本作で特に問われているテーマがある。それは「ダンスをいつまで踊るのか?」。タイトルは1946年に米国で製作された世界最初のコンピュータの名称。携帯電話(スマホ)やパソコンを頻繁に買い換えるぼくたちは、同じように身体を替えることはできない。ならば、どうやって、アップデートできない(加齢する)体で踊り続けるのか、さもなければいつ、ダンスを止めればよいのか。この問いは、ダンサーにとって切実だろう。石本のダンス歴はまるでアプリを入れ替えるように異なる踊りを踊り替え、しかも舞踏は加齢に強い。そんな石本をフィーチャーして、長谷川寧は舞台に同居しながら、石本を観察し、分析し、研究を重ねる。驚くのは、この「ダンスについてのシアター」がもたらす豊かさだ。これはひとつに、個人史という範囲で行なわれた「アーカイヴ」の試みである。またひとつに、土方の孫弟子となる石本に注目したことで、ダンスの「継承」という問題を引き出した。石本の「アーカイヴ」によって、多様な踊りをインストールしてきた(その点で極めて今日的な)ダンサーが、一度も生前の土方に薫陶を受けなかった世代として「舞踏」の名を担い、踊るとはどんな事態であるのか。舞踏は世界的に人気の踊りであり、近年の石本は頻繁に海外で舞踏のワークショップを行なっているという。その様子も紹介されるが、石本は自分の言葉がいわば「舞踏」という名の「アプリ」とみなされ、いわばそれが他者の身体に「ダウンロード」され、拡散していくことに戸惑うというのだ。筆者は大学の研究者でもあるので、どうしても、アカデミックな視点(例えば「ダンスとは何か」をめぐる哲学的で、社会論的な問い)で長谷川の仕掛けに面白さを感じてしまうが、本公演の肝は、長谷川本人の実存的な悩みなのだ。コンテンポラリーダンスが、日常を重視し、またスタイルではなく個人的な手法あるいは個人から発出するものを重視したダンスであるとすれば、長谷川は彼自身の悩みへと迫り、そこから独自の「シアター」のスタイルを生み出した。その意味で、まさに本作はコンテンポラリーダンスの延長線上にあるのだろう。だが、最終的に本作はダンスというよりシアターなのである。ダンスについてのシアター、あるいはシアターに埋め込まれたダンス。ダンスは「問い」が苦手なのだ。目の前にダンスを提示しながら、それを疑うような振りが、とても難しい。そう考えると、であるからこそ「シアター」の方法を巧みに用いた、という意味で、今後の日本のダンスの分野にとって指針となるような一作といえるのではないだろうか。

2017/02/14(火)(木村覚)

印紙・証紙 小さなグラフィック・デザインの世界

会期:2016/12/20~2017/03/05

お札と切手の博物館[東京都]

グラフィック・デザイナー下邑政弥氏が長年にわたって収集し2015年にお札と切手の博物館に寄贈した日本の印紙・証紙に、同館が所蔵する資料を加えた企画展。印紙・証紙とは、税金や公的な手数料の支払い等を証明するために領収書や申請書、文書等に貼付するもので、その使用形態から切手に似た形状のものが多い。世界で初めて「収入印紙」の制度が導入されたのは1624年のオランダで、このときは文書に型押しをすることで税金の支払いを証明するものだったという。イギリスの北米植民地が独立する契機をつくった1765年の印紙法(Stamp Act)は、植民地で用いられる新聞雑誌の用紙、契約書用紙、トランプ等の用紙に、課税済みの型押しまたは印刷を施した用紙を用いることを義務づけるものだった。印刷物を貼付する形式の印紙が登場するのは18世紀末のイギリス。「手数料が支払い済みであることを証明する紙片」という意味では郵便切手も印紙・証紙の一種だ。ちなみに世界最初の郵便切手(postage stamp)が発行されたのは1840年なので、印紙(revenue stamp)の方が登場が早い。日本初の納税証紙(「蚕種印紙」=蚕の卵を産み付けた紙に課税した)は明治5年。日本初の郵便切手発行の翌年だ。最初の「収入印紙」の発行は明治6年。なお、政府が発行するものを「印紙(収入印紙や特許印紙等)」といい、都道府県等地方公共団体や民間機関が発行するものを主に「証紙」と呼ぶそうだ。

本展は印刷技術、貼付対象、使用分野の違いによって生じるデザインの多様性から日本の印紙・証紙を見る構成。印刷に関しては、政府が発行する印紙は最初期を除いて印刷局の製造によるもので、特に高額面のものは用紙や印刷にお札や切手と同様の技術が用いられている。偽造防止という点で、印紙は切手よりも(あるいは紙幣よりも)高額面のものが多く(現在発行されている収入印紙の最高額面は10万円)、用紙に透かしが入っているほか、色を付けた繊維を漉き込んだり(毛紙)、特殊な印刷技術が用いられている。貼付対象による違いは、それが文書に貼られるのか、モノに貼られるのかという違いだ。前者は主に切手に準じた形態。後者は、商品の包装を封印するものや、商品そのものに貼付するステッカータイプのものなど、物品の形態、素材によってさまざまな形式がある。使用分野による違いは、物品の形態によるヴァラエティなので、貼付対象の違いと重なる部分がある。典型的なものはラムネ瓶の口に貼られる封緘で、その一部に「物品税之証」が印刷されている。

課税されるということはそれらの商品が正規に製造(輸入)、流通されたものであることを意味する。本展で興味深かったのは、その結果として、印紙・証紙がしばしば商品の品質を保証するかのようなイメージに転化している例が見られることだ。すなわち、印紙・証紙が商標の役割も果たしているのだ。そしてさらには、印紙・証紙が人々に与える「正規品」のイメージを引用するデザインも現われる。各地の伝統工芸品に付される産地の証票(商標)はその例だ。地紋のデザインにしばしば彩紋が用いられているのも、単に偽造防止という意味だけではないだろう(下邑コレクションには、そうした印紙・証紙に類似する印刷物も含まれている)。もうひとつ面白いのはかつては課税の証明だったものが、形式だけ残ったもの。例えばタバコパッケージの口に付いているラベルは、たばこ事業民営化後も封緘紙、商標ラベルとしての機能を残している。かつて映画館等で用いられていた入場税用紙のデザインは、現在でも一部の映画館の入場券のデザインに残っている。薬品瓶やラムネ瓶、トランプの封緘は、それらが未開封であることを示す機能として残っている。本展では触れられていないが、かつて日本酒の瓶に貼られていた「酒税証紙」の位置に、本来のラベルとは別の小さめのブランドラベルや酒類、アルコール度数を示すシールが貼られるのもそうした名残のひとつではないだろうか。

印紙・証紙は切手と比較して収集が難しく、コレクターの数は極めて少ないという。政府発行の印紙から都道府県・民間団体の証紙まで、これだけの数のコレクションを見る機会は貴重だ。[新川徳彦]

展示風景

2017/02/14(火)(SYNK)

筆塚稔尚展

会期:2017/02/11~2017/02/26

アートゾーン神楽岡[京都府]

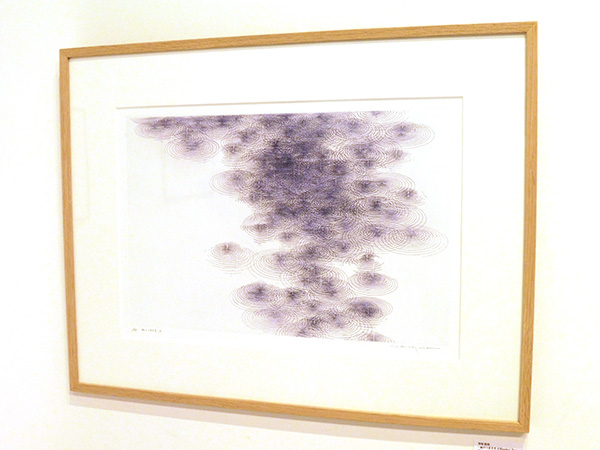

1980年代から活躍し、確かなテクニックを持つことで知られる版画家、筆塚稔尚。本展では、近年彼が取り組んでいる、雨をモチーフにした銅版画が見られた。雨といってもいろいろあるが、彼が選んだのは水面に落ちる雨粒とその波紋である。特に波紋の表現は秀逸で、まるで機械で描いたかのように正確な同心円がフリーハンドで描かれている。作品には描き込みが多いものと少ないものがあったが、筆者自身は余白を大きくもうけた後者のほうが、余韻が感じられて好きである。また、会場の画廊は2フロアから成るが、上の階では雲をモチーフにした旧作の油性木版画が展示されていた。上の階で雲、下の階で雨という物語的な構成だ。画廊主の発案らしいが、小粋な演出だと思った。

2017/02/14(火)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)