artscapeレビュー

2017年04月01日号のレビュー/プレビュー

パロディ、二重の声 ──日本の1970年代前後左右

会期:2017/02/18~2017/04/16

東京ステーションギャラリー[東京都]

「パロディ」とはなんだろうか。広辞苑には「文学作品の一形式。よく知られた文学作品の文体や韻律を模し、内容を変えて滑稽化・諷刺化した文学。日本の替え歌・狂歌などもこの類。また、広く絵画・写真などを題材としたものにもいう」とある。筆者が「パロディ」というものを知ったのは雑誌『ビックリハウス』(正確に言えば、同誌の「日本パロディ展作品カタログ」)とアメリカのパロディ雑誌『MAD』でのことで、それらに掲載された「作品」からすると広辞苑の定義は至極納得のいくものだ。だが本展を見て、「パロディ」と称するものに上の定義にとどまらないものがあることに気づかされる。そのひとつは、白川義員の写真を利用したマッド・アマノの合成写真をめぐって争われた、いわゆる「パロディ裁判」の俎上に載せられた作品だ。山肌を下るスキーヤーたちの軌跡をタイヤの轍に見立てたコラージュだが、そこにあるのは見立ての面白さと環境問題に対する諷刺、ブラックユーモアであって、オリジナル作品が人々にとって周知のものであったわけではなく、表現のスタイルを模したものでもなく、白川の写真はコラージュの素材として借用されただけだ。マッド・アマノの作品群は基本的に同様の写真コラージュ(現在であれば雑コラと呼ばれるだろうもの)であり、オリジナル作品の形式模倣というスタイルではない。しかしながら、この作品が「パロディ裁判」として1971年から87年まで争われたことは、それが辞書的な定義でパロディと呼べるものかどうかとはまた別の話として、パロディという言葉で括られるなにかがひとつの表現形式として現れ、ブームとなり、そして収束していくまでの時代の空気を伝えるものであることは間違いない。実際、『ビックリハウス』は1974年に創刊し85年に休刊、名画やスターをモチーフにした河北秀也による営団地下鉄のマナーポスターシリーズは、1974年から1982年まで。この時期にパロディと呼ばれた表現に相当するものはそれ以前にもそれ以降にも存在するが、それらがパロディという言葉で括られたのは同時代的現象であったがゆえの「1970年代前後左右」なのだろう。

ではなぜ70年代(と、その前後左右)だったのか。成相肇・東京ステーションギャラリー学芸員は、この時代のパロディの標的の圧倒的多数が広告と雑誌であると指摘している(本展図録、12-24頁)。すなわち、広告や雑誌メディアの影響力の増大がパロディの源泉であった。興味深いことに、広告や雑誌は標的であると同時に、パロディ表現のメディアでもあった。『朝日ジャーナル』に掲載された「櫻画報」、雑誌『ビックリハウス』や営団地下鉄のマナーポスターなどはその顕著な例だろう。「日本パロディ展」入選作家のプロフィールにデザイナーやイラストレーター、デザイン専門学校生が多いことも、この時代を特徴付けているように思う。彼らはパロディの源泉となる素材を生み出しつつ、自らその替え歌を歌っていたのだ。

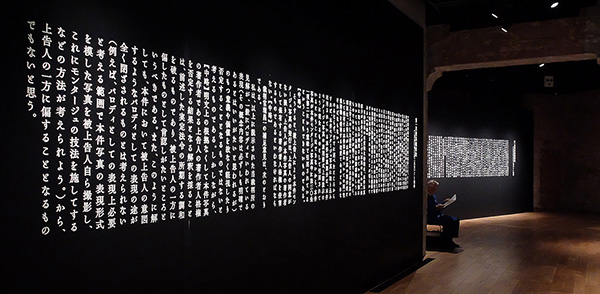

本展は1970年代(と、その前後左右)の文化を見せる展覧会であって、パロディ作品の展覧会ではない。とはいうものの、パロディに言及するテキストをステカンのスタイルで展示したり、図録を黒革の手帳のように仕立てたり──手帳に倣って14ページもの白紙の《MEMO》ページがある──、チラシにはゼロックス風のかすれ・潰れがあるなど、展覧会という形式に「二重の声」が仕込まれていることにもこっそり注目したい。[新川徳彦]

展示風景 ステカン風パネル

展示風景 地下鉄マナーポスター

展示風景 「パロディ裁判」判決文抜粋

関連レビュー

ディスカバー、ディスカバー・ジャパン「遠く」へ行きたい|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/02/17(金)(SYNK)

プレビュー:森山大道写真展「Odasaku」

会期:2017/04/21~2017/05/21

ギャラリー176[大阪府]

『夫婦善哉』などで知られる無頼派の小説家、織田作之助(1913~1947)の短編小説『競馬』に、写真家の森山大道が大阪で撮影した写真作品を交錯させた書物『Daido Moriyama:Odasaku』。同書は、グラフィックデザイナー/パブリッシャーの町口覚による森山大道×日本近代文学のプロジェクトで、太宰治、寺山修司に続く第3弾となる。出版を記念して行なわれる本展では、書籍に収録された写真作品と、展示に合わせて新たに制作したシルクスクリーン作品を展覧する。写真と近代文学のコラボレーションという斬新な切り口は、双方のジャンルにどのような影響を与えるのだろうか。また、森山と織田は共に大阪出身であり、両者のハーモニーがどのようなかたちで現われるかにも注目したい。規模こそ小さいものの、見逃せない機会である。ちなみに今年は織田作之助の没後70年に当たる。

2017/02/20(月)(小吹隆文)

佐伯慎亮個展「リバーサイド」

会期:2017/02/18~2017/02/26

FUKUGAN GALLERY[大阪府]

関西を拠点に活動する気鋭の若手写真家が、今年1月に刊行した写真集『リバーサイド』の収録作品を中心とした個展を開催した。展示は2つの部屋で構成されている。入口を入ってすぐの広い部屋には、パネル貼りした大小の写真作品が、ランダムながらも一定の秩序を持って並び、室内中央には天井から吊った立方体(6面のうち4面に作品が貼ってある)がゆっくり回転している。一方、奥の小部屋は、ソファー、センターテーブル、スタンドライト、カーペットが配され、壁面は雑貨や佐伯の子どもたちが描いた絵、工作物などで埋め尽くされていた。また、センターテーブルには佐伯がこれまでに発行した写真集が置いてあった。インスタレーション兼ビューイングルームといったところか。つまりこの2室は、写真家と家庭人、あるいは作品とその苗床としてのプライベートを対比的に示していたのだ。さて肝心の作品だが、いずれも家族や自然を瑞々しく捉えたもので、生命や日々の生活を愛おしむ視点が貫かれていた。また会場で交わした会話のなかで、佐伯の実家が寺であり、彼自身も僧侶の勉強をしたことがあると聞き、彼の作品のベースに仏教的死生観があることも実感した。

2017/02/21(火)(小吹隆文)

1980年代再考のためのアーカイバル・プラクティス

会期:2017/02/18~2017/03/05

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

京都市立芸術大学が所蔵する卒業生の作品から、1980年代のものを選び、当時の印刷物を交えて当時の動向を振り返った。出展作家は、石原友明、上野政彦、長尾浩幸、片野まん、栗本夏樹、砥綿正之など20名である。1980年代の関西は続々と有望な新人が現われ、「関西ニューウェーブ」と呼ばれる活況を呈した。約30年の時を経て、当時を振り返ることは有意義だと思う。ただ、印刷物が貧弱だったのは残念だった。今後の充実が望まれる。本来ならこの手の企画は地元の美術館が担うべきものだ。しかし、景気が冷え込んで美術館の予算が激減した1990年代後半以降、関西では同時代の地元の活動をフォローする企画がやせ細ってしまった。このままだと後世に過去30年間の動向を伝えられないのではなかろうか。京都ではギャラリー16も過去に同画廊で行なわれた個展を再現する企画展を断続的に行なっているが、一大学、一画廊の孤軍奮闘には限界がある。関西、特に京阪神の美術館の奮起を期待している。

2017/02/24(金)(小吹隆文)

昭和官能劇画展

会期:2017/02/16~2017/02/27

墓場の画廊[東京都]

「官能劇画」とは、おもに成人向けのマンガ雑誌で発表されるエロティックな劇画。より直截に「エロ劇画」ともいう。その端緒はむろん劇画にあるが、60年代後半から官能性を主題にしたマンガが登場し始め、1973年発行の「エロトピア」以後、70年代後半にかけて隆盛したと言われている。本展が「昭和」という言葉を掲げているのは、その限定された時代性を強調するためだろう。ケン月影をはじめ、間宮聖士、景山ロウ、西城かおる、村田やすゆき、林昌也、吉浜さかり、城野晃、吉田昭夫、やまもとあき、石川俊による原画が一挙に展示された。

湿り気を帯びた暗さ──。官能劇画に通底する作画的な特徴がこの点にあることは言うまでもない。大半の作家が描き出す豊満な女体に独特の湿度と暗い影を感じ取れるからだ。とりわけ傑出していたのがケン月影。線の美しさはもちろん、着物の柄を克明に描き込むことで、その下の白い肌の肌理を逆説的に強調する描写法は見事と言うほかない。画面から香しい色気が漂ってくるように感じられるほどだ。

しかし「官能劇画」は、いまや風前の灯である。インターネット社会で歓迎されているのは、「官能劇画」とは対照的に、乾いた明るさのエロティシズムだからだ。さらに雪崩打つような社会全体のロリコン化も「官能劇画」を追い詰めた要因として挙げられよう。思えば、いつでも煌々と明るいコンビニの一角を辛うじて占めている官能劇画は文字どおり最後の砦なのかもしれないが、それにしても次の東京オリンピックを前に空前の危機に瀕していると言わねばなるまい。前回の東京オリンピックで貧民街が一掃され、「思想的な変質者」が取り締まりの対象となったように、社会の広範囲に及ぶ徹底的な「浄化作戦」が実施されることはほぼ間違いないからだ。「官能劇画」のような扇情的な視覚イメージがその標的となることは想像に難くない。

だとすれば、本展はそのような窮状にある「官能劇画」を救出する試みとして考えることができる。だが、どのようにして? むろん「絵画」として位置づけることも可能だろう。絵画史に接続できれば、曲がりなりにも永遠性が担保された美術館に収蔵されることも夢ではないかもしれない。けれども壁面を埋め尽くした「官能劇画」を見れば見るほど、それは「絵画」には馴染まないように思われた。

フレーミングされた原画は、確かに肉筆の妙を味わうには十分だったが、その一方で奇妙な違和感を覚えたことも事実である。それは、おそらくそのようにして見せられている「官能劇画」が成人向けのマンガ雑誌のような幅と厚みを失っていたからではなかったか。その幅と厚みを欠落させた「官能劇画」は、一見すると絵画的だが、「官能劇画」の肉感性を半減させてしまっているように感じられたのだ。「官能劇画」とは、本来的に、成人向けのマンガ雑誌という「肉」を必要としているのだ。

むろん「官能劇画」にとっての肉は、成人向けのマンガ雑誌に限定されているわけではあるまい。本展では、「官能劇画」が転写されたiPhoneケースが販売されていたが、それが消費者の購買意欲をほんとうにそそるかどうかはさておき、それは「官能劇画」が成人向けマンガとは別の新たな寄生先を探し求めていることの現われだったのかもしれない。「官能劇画」の真価とは、メディアを変換しながらも次々とイメージを転位させていく運動性にある。それこそ、イメージとメディアを同一視して疑わない「絵画」には到底望めない、「官能劇画」の特性にほかならない。

2017/02/27(月)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)