artscapeレビュー

2019年02月01日号のレビュー/プレビュー

《アラ・パチス》《パンテオン》

[イタリア、ローマ]

リチャード・マイヤーが設計した《アラ・パチス》は、オーバーツーリズムの現象が著しいローマにおいて、やや知名度が劣るため、行列なしに入場できるのがありがたい。《アラ・パチス》は、ニューヨークの《メトロポリタン美術館》にあるエジプト神殿のように、透明なガラス建築を用いた鞘堂形式によって、アウグストゥスの治世に平和をもたらしたことを記念する古代の祭壇を展示したものである。もっとも、細長いヴォリュームの空間の中央に鎮座する祭壇は、完全なオリジナルではなく、現存する断片的なレリーフを継ぎ接ぎしながら復元された。白い大理石を用いているため、マイヤーらしい白い建築と調和する。一方で内部の展示に対しては基本的に余計なことをしないデザインになっており、むしろ建物の正面に壇状のテラスや噴水を設け、外部空間を演出している。これは2代目の建築であり、最初の祭壇展示の構想は、ムッソリーニの時代に遡るらしい。

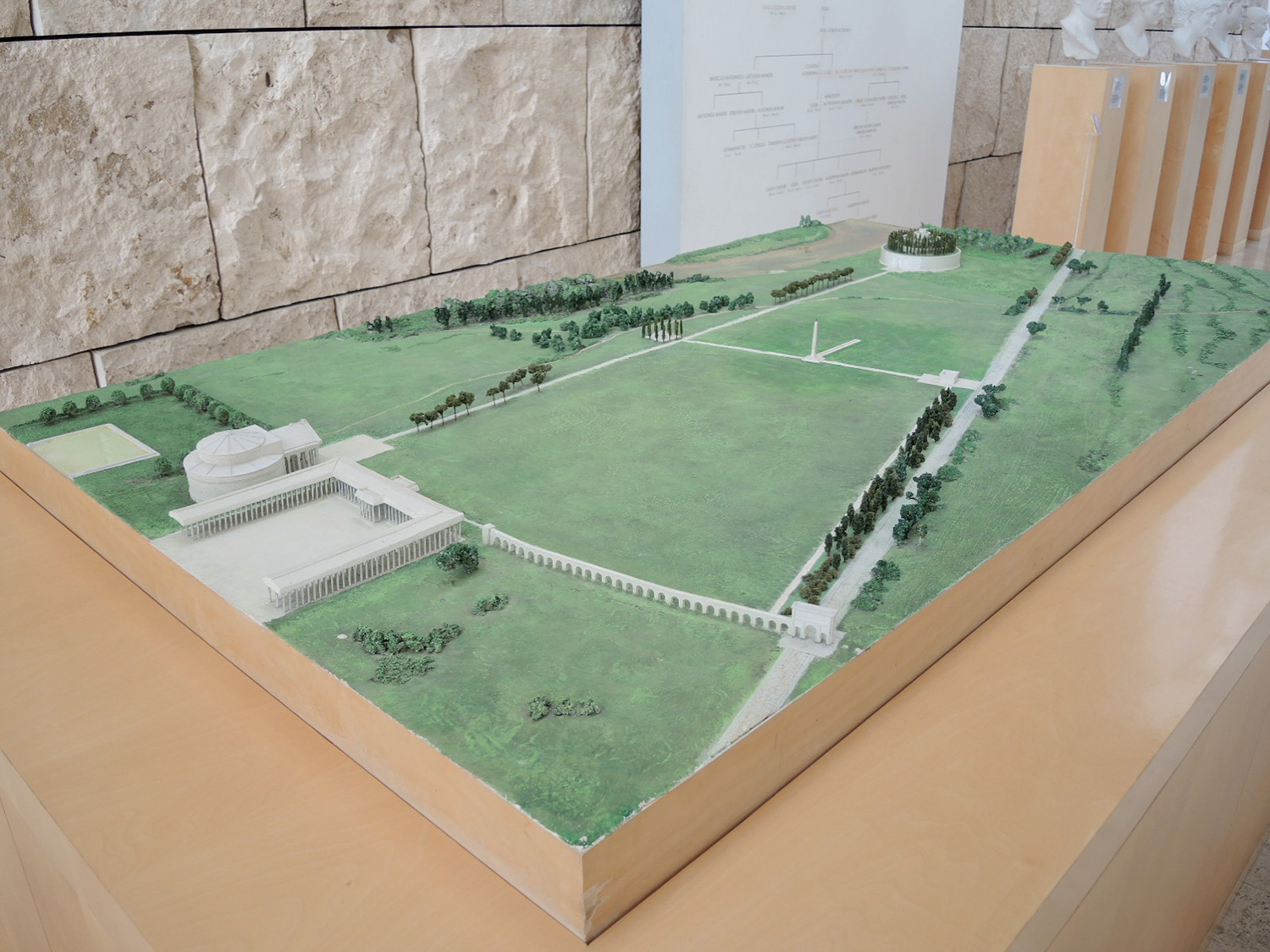

《アラ・パチス》の隣にある「アウグストゥス帝の廟」は、現在、コンペを経た再整備の工事中のために閉鎖していた。このエリアもムッソリーニ時代に一度整備され、その結果、合理主義風の建築がまわりに建っている。なお、ローマ時代の状態を紹介する模型を見ると、本来の《アラ・パチス》は違う位置だった。興味深いのは、アウグストゥス帝の廟とパンテオンは一直線の道路で結ばれていたこと。そして途中に見えるオベリスクは、日時計として機能し、秋分の日にちょうど《アラ・パチス》に影を落とす。今回、10年以上ぶりに《パンテオン》も訪れた。周囲はぎっしりと建物に囲まれ、この風景から廟との位置関係を推し測るのは難しい。ともあれ、パンテオンは史上最も数多くコピーされた完全形態の西洋建築だろう。およそ1時間滞在し、光の推移を眺め、古代ローマのまさに「空間」を構想する大胆な想像力に改めて感心する。なお、これに限らないが、私が学生の頃に見たときは排気ガスなどで黒く汚れていた古建築がきれいに洗浄され、あっさりしたものが少なくない。

《アラ・パチス》内観

《アラ・パチス》内観

《アラ・パチス》内観

《アラ・パチス》内観

《アラ・パチス》内観

《アラ・パチス》内観

《アラ・パチス》建物正面、壇状のテラスと噴水

《アラ・パチス》建物正面、壇状のテラスと噴水

アウグストゥス帝の廟

アウグストゥス帝の廟

ローマ時代の状態を紹介する模型

ローマ時代の状態を紹介する模型

《パンテオン》外観

《パンテオン》外観

《パンテオン》内観

《パンテオン》内観

2018/12/31(月)(五十嵐太郎)

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》

[イタリア、ローマ]

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》は、いつも外側だけ眺めて帰っていたが、今回はタイミングがよく、初めて内部に入ることができた。聖堂内は凱旋門のモチーフを反復している。またラファエロの絵画も飾られている。もっとも、ここでのお目当てはブラマンテが手がけた中庭だ。オーダーの縦積みと、横の並びのリズムが心地よい。イオニア式の柱頭の平面的な表現を含めて、バロックとは違う簡素な美を表現している。やはり、ブラマンテが関わったローマの《パラッツォ・デラ・カンチェレリア》も、端正なプロポーションの中庭をもつ。古典主義の操作を複雑化せず、縁取りによって反復される半円の形を美しく見せるデザインだ。フィレンツェの品がいいルネサンス建築を想起する。ただし、付設のレオナルド・ダ・ヴィンチ博物館は、入場しても地下しか見ることができない。展示も彼が発明した機械の木造模型が並ぶだけで、あまり工夫がない。

さて、《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》の中庭を囲む1階と2階では、思いがけず、現代美術の「DREAM」展を開催していた。まずジャウメ・プレンサが中庭全体を使うインスタレーションを展開し、室内に入るとジェームズ・タレル、アンゼルム・キーファー、クリスチャン・ボルタンスキーの大御所に混じって、日本からは池田亮司や田根剛らも参加している。ただ、池田の高解像度の映像を小さな部屋で投影しても十分な効果が出せないように、企画側があまりうまく古建築の空間を使いこなせていないのが気になった。とはいえ、この展示のおかげで堂々と室内に入り、回廊の2階も歩くことができたのはありがたい。出口になっている2階のショップはいまいちだったが、カフェを併設しており、異なる視点の高さからブラマンテによる中庭の空間を鑑賞できる。全体としてはちぐはぐだが、ルネサンスの建築をいまも活用しているのだ。

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》外観

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》外観

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》ラファエロの絵画

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》ラファエロの絵画

ブラマンテによる《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》の中庭

ブラマンテによる《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》の中庭

ブラマンテによる《パラッツォ・デラ・カンチェレリア》の中庭

ブラマンテによる《パラッツォ・デラ・カンチェレリア》の中庭

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》で開催された「DREAM」展

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》で開催された「DREAM」展

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》ジャウメ・プレンサによる中庭のインスタレーション

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》ジャウメ・プレンサによる中庭のインスタレーション

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》2階の回廊のカフェ

《サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂》2階の回廊のカフェ

2019/01/03(木)(五十嵐太郎)

スタジオ開墾

[宮城県]

仙台の卸町に登場したスタジオ開墾のお披露目が行なわれ、プロジェクトを実施した「とうほくあきんどでざいん塾」の長内綾子や松井健太郎とともに、トークに登壇した。これまで仙台にはなかったアーティストのシェアスタジオである。スタジオ開墾は大きな倉庫街の一角に位置するが、倉庫を活用して阿部仁史が事務所を構えたり、かつて東北大の国際ワークショップが開催されたエリアであり、近年は東西線の開通によってアクセスが良くなり、注目を集めていた。スタジオ開墾も、昨年の夏から時間をかけて、ギャラリー・ターンアラウンドの関本欣哉が指導しながら、プロジェクトの参加者とともに、使われていなかった倉庫をセルフビルドで改造したものである。そして鉄骨2階建ての倉庫の1階、約350m2の空間を利用し、7つの専用ブースや制作や展示のための共有スペースを設けた。オープニングでは、青野文昭の大型の作品を展示していたように、かなりの天井高があり、現代アートにとっては使いでのある空間だろう。いつ訪れても、必ず出会えるサイトスペシフィックの印象的な作品を置くといいかもしれない。

シェアスタジオは月2万円からの設定であり、賃料が安い。したがって、芸大や美大を卒業したばかりの若手のアーティストも入居しやすいだろう。現時点でいったんすべてのブースが埋まったらしい。興味深いのは、エントランスにブックカフェを併設していること。ゆえに、スタジオに知り合いがいなくても、ふらっと立ち寄りやすい。特に書籍はアート系の古書店の倉庫を兼ねており、単なるコーヒーテーブルブックではなく、魅力的な写真集や作品集が数多く並んでいる。現在、夜の営業は予定していないが、もし可能になれば、アートの関係者に会いに飲みに出かけてみたい場所だ。ともあれ、仙台の新しいアートの情報発信基地として今後の展開が楽しみである。

外観

外観

内観

内観

青野文昭の大型作品

青野文昭の大型作品

ブースのひとつに作品が展示されている

ブースのひとつに作品が展示されている

エントランスのブックカフェ

エントランスのブックカフェ

2019/01/07(月)(五十嵐太郎)

終わりのむこうへ : 廃墟の美術史

会期:2018/12/08~2019/01/31

渋谷区立松濤美術館[東京都]

展示の出だし(18世紀のユベール・ロベールやピラネージなど)と終わり(現代の元田久治や野又穣など)は、お約束のラインナップであり、とくに目新しくはない。が、本展をユニークなものとしているのは、日本の近代における廃墟の受容を検証していることだ。なるほど、西洋の廃墟は石や煉瓦の構築物であるから、朽ち果てても全部が消滅することはなく、部分的に残存し、かつての姿をしのぶことができる。一方、日本の場合、木造の建築は跡形もなく消える。例えば、平城宮跡には礎石が並んでいるだけで、あとは100%復元し、ピカピカの大極殿院や朱雀門がたっており、廃墟の情緒を感じることは難しい。もちろん、ヨーロッパでも廃墟の美は近世に発見されたものだが、日本では近代にその概念を輸入する以前は、積極的に廃墟をモチーフにした絵画はなかった。したがって、磯崎新が言及するような廃墟は、きわめて西洋的な廃墟である。

本展でも江戸時代の歌川豊春による《阿蘭陀フランスカノ伽藍之図》など、西洋から輸入された銅版画を参考に描いた作品はあるが、色使いを含めて、だいぶ印象が違う。また明治時代にアントニオ・フォンタネージが工部美術学校で教鞭をとるにあたって、廃墟のデッサンを持ち込み、学生らにその模写をさせていた資料は興味深い。本展によれば、百武兼行によるイギリスの風景画こそが、日本人が初めて意識的に描いた廃墟の絵だという。日本画でも廃墟を描くようになるが、このあたりのパートが本展の白眉だろう。またシュルレアリスムは、西洋でも日本でも廃墟をモチーフとする多くの作品をもたらした。気になったのは、関東大震災や太平洋戦争により都市が灰燼に帰した風景が出現したことは、はたしてどれくらい画家に影響を与えたのかということ。このあたりはむしろ、「ゴジラ」をはじめとして映画や漫画などのサブカルチャーが受けとめたのかもしれない。

2019/01/17(日)(五十嵐太郎)

岩熊力也「狩猟採集と絵画」

会期:2019/01/07~2019/01/19

コバヤシ画廊[東京都]

「狩猟採集と絵画」というタイトルを聞いて、先史時代の洞窟壁画を思い出したが、当たらずとも遠からず。木曽に住む岩熊は、「狩猟採集」と「絵画」という一見かけ離れた行為をきわめて強引に……ではなく、きわめて自然に結びつけてみせる。山で駆除された鹿やイノシシの不要部分を譲り受け、獣毛と竹で筆をつくり、獣皮からニカワをとり、ニカワと煤を練り合わせて墨にする。これを画材にして紙や獣骨に鹿やイノシシと木曽の風景を重ねた絵を描くのだ。その展示はどこか考古学資料が並ぶ博物館を思わせる。

「限りある自然資源を無駄にすることなく持続可能なライフスタイルを築いていくこと、そのなかに絵を描くという行為を位置付けること。そこから人類はなぜ絵を描くのかという問いの答えを模索すること」、それが「木曽ペインティング」だと岩熊は記す(木曽での展覧会のカタログ『けものみち』より)。木曽ペインティングはまたペインティングの「基礎」でもあるだろう。『けものみち』にはまた、「旧石器時代に洞窟内に動物たちの姿を生き生きと描き出した人類最初の画家たちは猟師でした。光のまったく届かない洞窟の奥に絵を描いた理由を私なりに推測すると、自ら殺めてしまった動物たちが再び生きて戻ってくることを願ったのではないかと思います」とも記されている。通説では洞窟壁画は狩猟の成功祈願のために描かれたとされるが、死んだ動物の蘇りのためにという説は、実際に動物たちの死に立ち会った者だからこその仮説だろう。いやあこれほど絵画の根源に遡って絵を描こうとする作家もいないだろう。

展示風景

2019/01/19(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)