|

||||||||||

|

|

灰塚アースワークプロジェクトにおける様々なワークショップ他の試み、そして美術・建築・音楽等々にわたる様々の批評・研究…。しかしこの作家についての論考は少なく、また岡崎の作品はむしろ国際展はおろか美術館企画、収蔵等に組み込まれることも意外なほどに少ない。それはあまりに鋭い美術論を持った作家へのゆえ無き企画サイドの逡巡なのか。ここに岡崎初めての美術館における大規模な個展の開催は、むしろ我々には遅延に感じられることだろう。

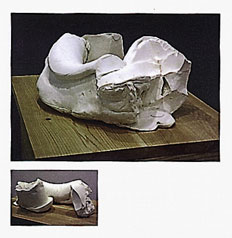

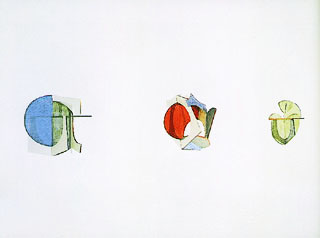

ここでも残念ながら学芸側のキュレーションによるものではなく、同館の難波英夫館長によれば、あえての「岡崎乾二郎による岡崎乾二郎展」と呼ふべき自選展であるという。しかしかんがえてみれば、岡崎のこの多様な展開どうしも、そして岡崎作品内部の起動的な営為も、関係性におけるダイナミズムを示すものであろう。つまり岡崎展とはこの関係を解きほぐしさらなる関係の連鎖を加える事になるのかも知れない。企画者側が感じる困難さはおそらくはその点にあり、しかしそれはむろんその不当な作品評価の「低さ」というよりも「敬遠」の理由にはならないだろう。 岡崎の作品は歴史意識を持って極めて意識的姿勢で制作された、優れて批評的な営為である。しかしそれは単に優れた批評をこの作家が同時に書いているからではない(おそらく同時代の誰よりも先鋭な批評性を持つ者でもあるのだが)。作品の制作そのものが、単なる感情の産物や、表面的な美的趣味性にとどまったことはなく、それはひとつの制作の現場の中での試行であるだろう。しかしそれは観念的であることを意味しない。むしろこの絵画・彫刻が時に終わったと言う、終焉の神話の中で、あえてこの場を主たる場にすることで、モダニズムがやり残したままに流産してゆくことに対して、それを単に放置することなく、批判的に今日的に奪い取って独自の表現契機を設定して意識的に持続させる営為に他ならない。 ことに今回は新作も含めた'90年代の絵画作品が圧巻であった。タテあるいはヨコに隣接された二つの画面。そこには粘りけのある立体的な抑揚をもった刷毛等で描かれている。線というよりも、それはすぐに途切れ、屈曲し、時に塗り重なりあうタッチ、あるいは垂れのような不定型のかたちのみによる、一見するなら表現主義的な運動感ある激しい画面。しかしそこには地が透明メディウムを塗られたままに透視できる上に、アクリルで半透明に描かれることで、常に鮮明にして余白を持ったリズミックな空間となっている。しかし一つもそこでは明瞭さを保証しない。よくみれば、表出的なタッチはマスキングされており、またその二つの画面は関係性を持って描かれていることが判明する。そこには型紙によると思われる類似形が見出されるだろう。しかしそれは単純な対応関係ではない。時に反転し色を変更し、塗られたものが余白と化すようにネガポジ反転を示し、引かれ、あるいは足されて、対応しつつも、またズレをみせ、差異と反復を示している。この概念化された詐術のような表出的で偶発的な絵画の姿。しかし絵画経験はその先にある。物質の抑揚、垂れをともなう描かれた場における具体的なノイジーな表情に一方で捕らえられつつも、二つの画面を行き交いながら、激しく我々の知覚は揺れはじめ、安定した受容は不能となろう。果てし無い不確定の知覚の中、それは1対1の対応に終始する二枚の絵ではなく、果して自在なイマジネーションの渦中で輝く仮想の面を見てしまう。関係性と決定的な断裂を持ちながら、単体としても存在しつづける絵画。それはどのように我々の知覚が成立するのかということを示していて、また絵画経験を通じて絵画の組成じたいをメタ的に明らかにすることでもあるだろう。そしてそのことは他の魅惑的な立体作品にも通じる。ここでもあえてセラミックという可塑性の高い素材を大きなボリューム感をともないながらも、切断し、反転し、切り合うように接合することで多様な接合面が生じてゆく。分割しながら、多樣な局相を見せて不断に変成してゆく安定することのない立体。その絵画が色彩も物質性も、実体と非実体の中間的な、さらには固形にして流動的な宙吊りのままにあるように、むしろこの関係性は不可視の我々の経験そのもののための装置として存在している。分析的にして優れて豊かにしてエロチックな官能性がたたえられたその作品は、なによりもスリリングなまでに見ることの悦びに満ちているのである。

イメージ発生の原器的な場を設定し試行するその制作は、著書『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房)で、マサッチオなどによるブランカッチ礼拝堂壁画に鏡像反転し、平行移動の転移による絵画どうしの多声音楽的な空間経験を見出した分析批評にも通じている。いや、そのような多角的に広がった岡崎の営為にリニアな線分を引くことですぐさま統一した像を浮かび上がらすのではなく、むしろそこにある空隙こそが意味のあることであり、そのダイナミズムこそを見るべきであると、岡崎の教えが告げていることだった。近年稀にみる静かにして手に汗握る展観であった。 [あまの かずお] |

|

|

|||

|

|

|||

|