| FOCUS=21世紀美術館プロジェクト |

乾久美子

|

. |

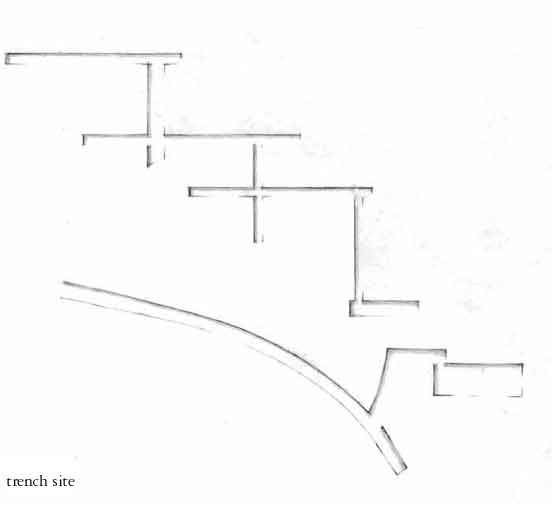

展示空間はこの10年でスタンダードが出来上がった、このように言ってかまわないと思う。あらゆるタイプの作品を受け入れるためにできるだけ何もない空間にすること、そして自然光を取り入れる開口部を持つこと、これらふたつを充足する空間、ホワイトキューブである。新しくできる美術館はよっぽどのことがないかぎり、このスタンダードを守っている。もうひとつの極として、サイトスペシフィックな空間をつくる方向もある。作品と建築が一体化した空間である。ただしこれは完全な個別解であり、美術館というプログラムからははずれたものと考えてよいだろう。ではスタンダードができてしまった展示空間に、建築家はこれ以上コミットする必要があるのだろうか、誰も口にださないけれどタブーと思える問いが頭をもたげる。 建築雑誌をめくり、それでも戦う建築家の作品をみてみる。床材をところどころ変化させることで、巨大な美術館めぐりを飽きさせないようにする試みがある。またあるものは美術館への導入部分を華麗に演出している。他にも展示室を移動する間に外部空間を見せるというタイプもある。外観はもちろん建築家の腕の見せ所だから、どれも個性豊かで美しい。でもこれらの試みが、美術館の余剰の部分に対するデザインか、周辺環境へのコーディネイト術、もしくは美術館建設のPCに見えてしまうのはわたしだけだろうか。美術空間そのものに抵触していると思えない。しかしだからと言って、サイトスペシフィックな、ある意味でアーティスティックな作品としての美術館しか建築家の出番がないと思うのもしゃくである。その中で青木淳は、展示空間がいったいどうあるべきかという本来的な問いを、青森県立美術館において答えようとしている。  敷地は三内丸山遺跡発掘現場の隣、これを反映して地面がトレンチ(溝)状に縦横に掘られる。その上に大小さまざまな大きさのホワイトキューブを詰め込んだ屋根部がかぶさる。トレンチ部はまさしく発掘現場のように土で床と壁がつくられる。天井は屋根内部のスペースが反映されていてでこぼこしている。上も下もでこぼこだから、いわば鍾乳洞のような空間といったらわかりやすいかもしれない、かなり特徴的な空間である。ニュートラルなホワイトキューブと、サイトスペシフィックな作品を生み出す可能性のある空間(サイト的空間とでも言おうか)、これらの二つの極をもった美術館とまずは言える。だけど、その見方はちょっと性急すぎる。  ニュートラルなホワイトキューブと一言でいうけれど具体的にどのような部屋なのか、これが青木淳がこの美術館で考えようとしていることである。白であることなのか、光だけの空間なのか、影のない部屋なのか、影のない壁なのか、四角い形状なのか、均質であるという概念なのか。作家やキュレイターによってもとめる質が違うはずで、それは建築家が決めることではない。だからいろいろなタイプのホワイトキューブをつくる、これが彼の回答である。先にあげたようなキャラクターをできるだけ高める。光、四角、均質などの特化したキャラクターをもつ空間が訪れる作家や来館者を待ち受ける。  わたしは、この試みがニュートラルかサイトスペシフィックかという二者択一問題に集約してしまっている美術館計画論を、根底からくつがえすものだと思っている。これらの「ニュートラルなホワイトキューブ」を形作るはずのキャラクターが「サイト」としての強さをもちはじめた場合、これらの「サイト」をもとにサイトスペシフィックな作品が生まれるかもしれない。サイトスぺシフィックの概念が「土地」に限定されるものではなくなり、サイト的であることと、ニュートラルなこと、これら二つの極がなめらかにつながるのである。ニュートラルという求める形式は一歩も踏みは外さない、けれどもそのニュートラルを極限まで問い詰めた結果、そこにある空間はもうすでにニュートラルとはいえないものになる。 これは、発見的である。 海外の古い美術館の展示風景に心引かれることがあるだろうか。幅木がある、開口部に枠がまわっている、時には古めかしい鋳造の柱が部屋のど真ん中にある。頭で考えるとひどくじゃまなものである、だけど、目はそれを楽しんでいる。作品と空間がうまくあっていないともちろん全然だめだけれど、うまくマッチングした時の効果はホワイトキューブでは絶対にできない質を生み出す。青木淳が目指しているのは、たぶんこのような質が生まれるための空間なのだと思う。ニュートラルというの概念上の言葉にたよらず、アーティスティックな空間をつくるのでもない。展示空間の質を問うこと、建築家が美術空間にコミットするための誠実な態度がこのプロジェクトにある。 [いぬいくみこ/乾久美子建築設計事務所] |

|

|

|

|