フォーカス

美術作品による歴史との対話──アーツ前橋開館記念展「カゼイロノハナ」レビュー

福住廉(美術評論)

2013年11月15日号

対象美術館

10月26日、群馬県前橋市に「アーツ前橋」がオープンした。繁華街の中心にあった西武百貨店の店舗をコンバージョンした美術館で、「創造」「共有」「対話」の3つをコンセプトに掲げている。前橋在住のアーティストを中心にした開館記念展「カゼイロノハナ──未来への対話展」(2014年1月26日まで)を訪ねた。

歴史との「対話」

「カゼイロノハナ」とは、前橋出自の詩人、萩原朔太郎の自筆歌集「ソライロノハナ」からとられたもの。赤城山から吹きつける厳しい「赤城颪」に鍛えられながら、この土地に創造の「花」が育ったことを詩的に暗示しているようだ。実際前橋には、朔太郎のほか、同じく詩人で詩集『死刑宣告』で知られる萩原恭次郎、市民科学を提唱した物理学者の高木仁三郎、作曲家の井上武士、植物学者の角田金五郎など、美術に限らず、数多くの異才が生まれている。本展の大きな特徴は、2つある。ひとつは、そうした異業種に渡るクリエイティブな仕事を、現在のアーティストが再解釈して制作した作品が展示されている点。すなわち、作品をとおした「対話」である。もうひとつは、前橋にゆかりのあるアーティストを、団体展系から現代アート系まで幅広く招集した点である。事実、会場には絵画や彫刻はもちろん、映像、写真、工芸品、縄文土器、資料まで、実に多様な作品が展示された。このように「美術」の範疇をあえて逸脱させる展示手法は、昨今の美術館にとってはある種の「はやり」であるものの、それでも回廊式の展示空間を歩きまわりながら次々と現れるさまざまな作品を見る経験は、楽しい。

美術館の1階にある明るいエントランスを通り抜けて展示会場に入ると、まず目に飛び込んでくるのは重厚な絵画群。東京藝術大学教授を務めた山口薫《沼のある牧場》(1964)をはじめ、日本美術院同人の高橋常雄《お蚕様》(1971)、群馬県美術会常任理事の茂木紘一《渡御の列》(1980)など、前橋美術界の重鎮による絵画が豪奢な額装とともに立ち並んでいる。一見すると団体展のような停滞した展示風景だが、よく見ると、それらのなかに若い美術家たちによる絵画が含まれていることに気づく。高橋常雄《坂東太郎》(1985)の傍らには、日本画家の須藤和之による《利根川》(2013)が、南城一夫《釣り人》(1976)の隣には、同じく日本画家の牛嶋直子の《みずうみ》(2013)が、それぞれあわせて展示された。先達と同じ画題を、前者はクローズアップで描写し、後者はロングショットで描写したことは分かる。けれども、印象に残るのはそれぞれの優れた創造性というより、むしろ同じ画題を踏襲する従順な規範意識だった。団体展系の絵画における「対話」は、それが企画者のねらいとは言わないまでも、結果として日本画の世界に残る「因襲」を図らずも露呈させたように思う。

むろん、本展の「対話」は団体展系の絵画に終始したわけではない。ゼロ年代に隆盛した細密画の一翼を担ったましもゆきは、高橋常雄《れんげつつじ》(1960)を受けて《蓮華躑躅》(2013)を、高橋のれんげ以上に緻密に描いてみせた。あえて同じ題名にしながらも、平仮名を漢字に直して見せたところに、細密表現への並々ならぬ矜持が伺えた。また、二科展の清水刀根《雪景》(1952頃)に続けて展示された写真家の木暮伸也による《物陰》(2013)は、生前の清水が手にしていた筆やパレットナイフ、絵の具などの遺品を博物館に展示されたかのように撮影した写真群。いずれも透明感のある美しい写真には、光と陰のはざまで遺品が漂っているかのような浮遊感がある。思えば、遺品とは当人の肉体が滅びているにもかかわらず、生前の記憶や痕跡が刻印されている両義的な事物だった。木暮は、遺品が醸し出す生と死が重複する領域を鮮やかに切り開いてみせたのである。

1──須藤和之《利根川》2013年 作家蔵

2──南城一夫《釣り人》1976年 前橋市蔵

3──牛嶋直子《みずうみ》2013年 作家蔵

「美術」に閉じない「対話」

美術作品による歴史との対話。ここには、おそらく前橋の歴史を貫く文化的アイデンティティを国内外に向けて開陳するねらいがあるのだろう。このようにローカルな土地に根づいた美術館の文化戦略は、東京や大阪などの大都市圏にある美術館をのぞけば、いまや生存競争に巻き込まれつつある地方都市の美術館に共通する初期設定(デフォルト)であると言えなくもない。ただ、本展が興味深いのは、前橋ならではの文化的アイデンティティを構築するために、美術以外の歴史も積極的に動員している点である。それが証拠に、竹皮編みの前島美江や、木工家具の富田文隆による工芸品を展示に含めているが、それだけではない。

アーティストの小野田賢三が「対話」したのは、作曲家の井上武士。井上が作曲した《うみ》を小野田が編曲し、その音源を美術館の壁面の奥に隠した。白い壁に耳を近づけると、あの「海は広いな、大きいな♪」という懐かしいメロディーがかすかに聞こえてくるという仕掛けだ。「耳を澄ます」という身ぶりによって、みずからの記憶の底に降下していくと、忘れていた遠い昔の光景が目に浮かぶ。小野田が示したのは、聴覚経験と視覚経験が重なり合う根源的な感覚だった。

アーティストのカナイサワコは、会場の随所に菌類やキノコのような小さな構築物を設置したが、これらに対応しているのは在野の植物学者・角田金五郎のノートである。日焼けしたノートにインクだけで描きこまれた植物の図は、牧野富太郎のそれのような美しさには乏しいが、素朴な味わい深さがある。カナイがそれらの色彩を排し、主として白と透明で造形化したのは、おそらく植物の有機的な形や運動性を強調したかったからだろう。だからこそ会場の隅々に潜む菌類やキノコ類には、ひそやかだが、しかし、たしかに生きている生命感が感じられたのである。そうした原始的な生命のありように、社会の中心から疎外されがちな私たち自身を投影しているのかもしれない。

4,5──カナイサワコ《Bio-fragments》2013年 作家蔵

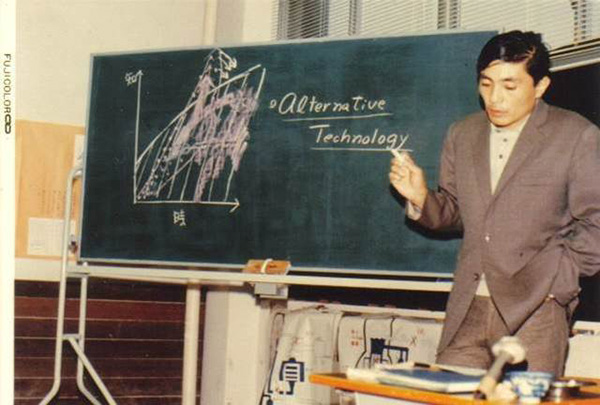

そして、かねてから前橋という地方都市で持続的に制作活動を続けながら、同時にそのこと自体を主題としてきた美術家の白川昌生は、自己言及的な主題と昨今の原発問題を結びつけたインスタレーションを発表したが、その際手がかりとしたのが市民科学者の高木仁三郎だった。会場には、放射能や原発についての知見を記した高木による著作物や講演を記録した映像をはじめ、白川がそれらから言葉や数値を抜き出して描いた図画が整然と展示された。いま「絵画」ではなく「図画」と記したのは、それらが「絵画」より以前の、ごくごく基本的なかたちの平面のように見えたからだ。美術史やあまたの約束事に束縛された「絵画」ではなく、必要な情報や知識を文字や図で伝達する「図画」。放射能の時代において絵画表現を世に問うのであれば、そのような図画に立ち返る必要があることを、白川の作品は告げているように思われた。

木暮伸也、小野田賢三、カナイサワコ、そして白川昌生。前橋のアートシーンを代表するアーティストたちが、歴史上のクリエイターと「対話」した結果浮き彫りになったのは、歴史に通底する原始的で根源的な水準である。それはアートでなければ到達しえない、しかしアートだけでは必ずしも十分に届くことができない、歴史の古層と言えるだろう。本展が秀逸なのは、その考古学的な探究の入口を「美術」の内部に限定しなかった点にある。もし「対話」の射程をあらかじめ「美術」の内側にとどめていれば、原発や震災というもっとも私たちの脳髄と皮膚を刺激する主題を退けることになっていたはずだし、歴史の深層に沈降することもなかったに違いない。「美術」に基点を置きながらも、その外縁を可能な限り開放しようとしたからこそ、同時代の主題に肉迫することができたのだし、歴史的な垂直軸に沿って原始的で根源的な核心に至ることができたのだろう。

6──白川昌生《高木仁三郎からはじまる》2013年 作家蔵

7──高木仁三郎

こうした本展の志そのものは、評価したい。アーティストやキュレーターのなかには、激動する社会とは裏腹に、「美術」に内向して安穏とする傾向が依然として強いからだ。地方美術館にとっての、あり得べきひとつのモデルを示したと言ってもいい。とはいえその一方で、本展の「対話」が限界づけられていた点も否定できない事実である。その限界とは、2つの局面で指摘できる。

ひとつは、60年代の前衛美術運動。美術館の地下1階の中央に広がる空間には、前橋NOMOを中心にした作品が展示されたが、ここには以上のような美術作品をとおした歴史との「対話」は見受けられなかった。ここでは加藤アキラをはじめ、砂盃富雄、金子英彦といった美術家たちの、たいへん貴重な作品と活動の記録が展示されていたが、彼らとの「対話」の不在は、ややもすると展示全体の流れから彼らを切断し、宙吊りにしているように見させかねない。しかし、かつて前橋NOMOが実行した「シャッター絵画」や「群馬アンデパンダン展」といった動きは、現在の行政や企業が主導ないしは後援するアートプロジェクトとは異なるかたちで社会に介入する美術家自身によるプロジェクトとして考えられる。であれば、むしろ現在から積極的に働きかけ、彼らとの「対話」を試みることによって現在のアートプロジェクトからは期待できない経験を手にしようと試みるべきだろう。アーツ前橋が展覧会とは別に複数のアートプロジェクトを同時に実行している点は興味深いが、たとえばここに前橋NOMOとの「対話」を介在させることができれば、あるいは今以上に未知の展開が期待できるかもしれない。「前衛」から学べることは、まだ多い。

もうひとつの局面は、戦争と震災をめぐる展示である。本展には、《空襲で溶解したガラス》と《銭湯あたご湯の窓ガラス》をはじめ、中村節也の戦争画、小見辰男による戦災スケッチなどが展示されたが、戦争と震災を同一の水準で見せる構成自体は、このたびの震災がある種の戦争であることを暗示する点で、きわめて意義深い。しかし、ここでもそれらの作品との「対話」は十分になされているとは言いがたい。先述した白川昌生の作品と、震災後の前橋交響楽団の定期演奏会を主題にした照屋勇賢によるコミッションワーク《静のアリア》があるにはある。けれども、現代社会を生きる私たちにとって、もっともリアルな局面とは、どう考えても震災や戦争ではないか。他の局面での「対話」が優れた作品として結実しているだけに、この不足はあまりにも惜しいと言わざるを得ない。

8──金子英彦《退屈する人》1965年 個人蔵

9──中村節也《降下図(某国初期パラシューター)》1932ー1936年 前橋市蔵

10──中村節也《常在戦場》1941年 前橋市蔵

中心としての美術館と周縁としてのオルタナティヴ・スペース

ところで、ここで注目したいのは、アーツ前橋の開館と前後して、前橋界隈にはアートスペースやオルタナティブ・スペースが急増しているという事実である。本展にも参加しているアーティストの八木隆行が主催する「ya-gins」は、同じく出品作家の木暮伸也や村田峰紀らの個展を開催するとともに、アート関係の書物や資料を常備したアートセンター。白川昌生らによる「前橋映像祭」に会場を提供するなど、アーツ前橋の開館前から精力的に活動を展開してきた。さらに前橋の市内中心部には、木暮伸也やカナイサワコらによるシェアアトリエとアートスペースを兼ねた「Maebashi Works」、小野田賢三による「/m, studio kenzo onoda」、新しい交流を生むための拠点「bushitu」、アーツ前橋が運営しつつ複数の市民団体が活動拠点としている「アーツ桑町」、異業種のクリエイターによるシェアスペース「FRASCO」などが集中し、各所でそれぞれが盛んな活動を繰り広げているのである。たとえば「gallery SOAP」がある北九州や、「N-mark」のある名古屋と較べてみても、前橋におけるオルタナティブ・スペースの充実は、特筆に値する事態であると言えよう。

むろん、質と量は別問題である。すなわち、こうした多種多様なアートスペースからどんな優れた作品が生まれるのか、今の段階では分からない。けれども、アーティストであろうとキュレーターであろうとボランティアであろうと観客であろうと、いずれにとっても自らの経験と知見を磨き上げることができる現場がなければ、何も始まらないし、何も育たないことだけはたしかだろう。アーツ前橋のオープンをきっかけとして、その周縁でさまざまなアーツ(Arts)が生まれる土壌は整えられたと言ってよい。

11──ya-gins

その点で、本展の後半に、近藤嘉男と宮内文作の活動が紹介されていたのは、きわめて示唆的である。前橋に在住していた近藤嘉男は、1948年に自宅兼アトリエで「近代絵画研究所」と絵画教室「ラボンヌ」を開設した。展示を見ると、室内には人形や民芸品を並べ、たびたび写生旅行を企画していたらしい。翌年には、当時のスター的な画家だった梅原龍三郎や安井曾太郎、藤田嗣治、東郷青児、岡本太郎らの絵画を展示する展覧会を企画するなど、精力的に活動を繰り広げていたようだ。戦後の1957年には、バウハウスをモデルにした「生活造形実験室」を開始し、金子真珠郎や江川和彦、植村鷹千代らが講師を務めた。つまり、今で言うオルタナティヴ・スクールを実践していたのが、近藤嘉男だった。

宮内文作は、社会福祉活動の先駆者。日本の歴史上最大の内陸地震として知られる1891年の濃尾大地震で、被災した孤児の話を耳にしたことを契機に「上毛孤児院」をつくり、それが現在の「上毛愛隣社」となる。展示された資料を見ると、宮内が資金をかき集めるために全国を東奔西走し、庶民には幻灯機や楽器による娯楽を提供して、農家には募金袋を配布して、それぞれ募金を集めていたことが分かる。つまり社会慈善活動と言えども、人智を尽くして工夫を凝らす、広い意味でのクリエイティヴィティが発揮されていたのである。

近藤嘉男と宮内文作の展示が暗示していたのは、美術館の外部で、あるいは「美術」の外側でなされる表現活動の可能性が歴史的に担保されているという事実である。美術館がその土地の美術にとって中心になることは疑いない。ただ、ほんとうに重要なのは、それを契機としてその周縁で生まれる新たな運動体である。どんな「美術」であろうと、その母胎は周縁にあるからだ。アーツ前橋が誕生した前橋には、すでにその萌芽が見え始めている。アーツ前橋の展開とともに、それらがどのように育ちゆくのか、注目したい。

12──宮内文作のコピー

アーツ前橋開館記念展「カゼイロノハナ──未来への対話」

会場:アーツ前橋

群馬県前橋市千代田町5-1-16/Tel. 027-230-1144

会期:2013年10月26日(土)〜2014年1月26日(日)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)