フォーカス

「繭」は何を保護しているのか?──マームとジプシー『cocoon』のあとに、今日マチ子『cocoon』をクィアに読み直す

高嶋慈(美術・舞台芸術批評)

2022年11月15日号

沖縄戦の看護隊に動員される少女たちに着想を得た今日マチ子のマンガ『cocoon』(秋田書店、2010)を原作にしたマームとジプシーによる舞台作品が、今夏に再々演された。原作マンガは、少女の日常世界を透明感ある筆致で描いてきた今日マチ子が「戦争マンガ」に新境地を拓いた作品として評価されている。刊行年には、文化庁メディア芸術祭「審査委員会推薦作品」に選出された。

マームとジプシー『cocoon』2022年の公演フライヤー

物語のあらすじは、「戦況下の南の島」を舞台に、主人公のサンが級友たちとともにガマ(洞窟)での看護隊に動員され、即席の野戦病院という過酷な状況下で負傷兵の看護にあたる。だが、戦況悪化でガマが軍の基地として占拠されたため、看護隊の解散と退去命令が出され、前線を抜けて海の見える岬まで走り続ける決死の逃避行を描く。ガマでの看護活動中や海に向かう道中、砲撃や栄養失調、自決により、級友たちは一人、また一人と命を落としていく。サンが生き延びることができたのは、「男の人がこわい」と怯える彼女に親友のマユがかけたおまじないだ。「男の人はみんな白い影法師」「想像してみて──自分たちは雪空のような繭に守られていると」。

一方、舞台版『cocoon』はマームとジプシー主宰の演出家・藤田貴大により、2013年に初演された。視点を入れ替えてシーンを反復する藤田の代名詞的な演出技法「リフレイン」の効果に加え、「海」に向かってひたすら舞台を駆け続ける俳優たちの身体運動の熱量、映像を駆使した演出、原田郁子による楽曲が彩る音楽劇として高評価を受けた★1。演劇批評誌『シアターアーツ』58号では2013年のベストステージおよびベストアーティストに選出。また2015年の再演後、藤田は2016年に第23回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞している。

そして、2020年夏に予定されていた再々演の全国ツアーがコロナ禍の延期を経て、2022年7月から9月にかけて全国9都市で上演された。2022年の再々演版は、主人公のサン(青柳いづみ)とマユ(菊池明明)以外の女性出演者の大半が入れ替わるとともに、戯曲がほぼ全面改訂され、リクリエーションと言ってよい。本稿の前半では、「戦争との距離感」というアクチュアルな観点から、2013年の初演版と比較し、2022年版の劇評を述べる(2022年7月30日の京都公演を観劇)。一方、後半では、男性登場人物の「顔の消去」と「復活」という実験的なマンガ表現に着目し、「沖縄戦に正面から向き合った」舞台版がその代償として捨象してしまった「想像の繭」と「羽化」のメタファーが何を示しているのかについて、ジェンダー・クィア批評の視点から原作を読み解く。

1.マームとジプシー『cocoon』

2013年の初演版──曖昧化されつつ「現在」とつながる「海」

今日マチ子の原作マンガでは、「沖縄」「ひめゆり」の言葉はおろか、具体的な年月日や地名などの固有名詞が一切登場せず、「戦争もの」だがキャラクターはウチナーグチではなく標準語で話し、「いつ、どこ」が曖昧にぼかされ、抽象性や寓話性が高い。従って舞台化にあたっては、「沖縄戦との距離感」をどう取り扱うかが焦点となる。そこには必然的に上演時のアクチュアルな時代情勢が絡んでくる。

筆者は初演・再演ともに未見のため、『cocoon on stage』(青土社、2014)所収の初演版の戯曲を参照する。藤田は舞台化にあたり、原作にはない「動員前の学校での日常風景」を前半に追加した。少女たちが繰り広げるたわいのないおしゃべりは、リフレインで反復されることで、後半の「過酷で悲惨な悲劇」との強い対比を生む。また初演版でのもう一つの大きな変更として、主人公サンに加えて第二の視点人物「さとこ」の追加がある。

初演版の戯曲は、「わたしが知らない、、、どこか、、、とおくの、、、」「たぶん、、、いまじゃない、、、時代」の「夢をみていた」とサンが語る「プロローグ#1 夢」で幕を開ける★2。「夢のなかで、、、わたしは、、、走っていた、、、どうしたって、、、走ることになっていた、、、」というモノローグが冒頭に置かれることで、「上演」自体が「サンの見た夢」であるかのような入れ子構造が示される。そして「エピローグ」の一つ前の終盤のシーンでは、サンとマユと一緒に最後まで走っていた「さとこ」が銃弾に倒れるが、「目を、あけると───(略)ここは、、、二〇一三年だ、、、(略)どこの海、、、?どんな海、、、?わからない、、、」という台詞で締めくくられる★3。上演全体が「サン/さとこという少女が見た遠い時代の夢」として提示され、記憶の主体さえ曖昧な「希薄化した戦争」の距離感とともに、「悲劇の場所として回帰する(曖昧な)海」には、「ポスト3.11」という忘却へ向かう時間も重ねられていた。

リライトされた再々演版──「2022年」という時代的要請

2022年版は、学校を舞台に日常が点描される前半を経て、ガマでの過酷な看護活動、級友たちの死、海を目指す逃避行を描く後半という基本構成は同じだが、ほぼ全面改訂された。その理由として、(サンとマユ以外の)女性出演者の大幅な入れ替えと、「現在進行形の戦争にどう応答するか」という問いがあり、それぞれ前半と後半の改訂に影響している。初演版でもそうだが、マームとジプシーではしばしば、出演者自身の名前に基づいた「役名」で呼び合うため、前半の学校・日常パートは、「新たなキャラクターたち」の物語として書き換えられた(ただし、窓や教室に見立てた「木製のフレーム」や、廊下やバレーボールのネットに見立てた「白いロープ」を場面転換の小道具として駆使し、短い断片的なシーンを素早く展開する手法は引き継がれている)。

マームとジプシー『cocoon』京都公演、2022[撮影:井上嘉和]

一方、より本質的な戯曲の変質をもたらした契機が、「いま、沖縄戦を扱うことのアクチュアリティをどう担保するか」という問いである。藤田は、沖縄の劇場との共同制作『Light house』(2022年2月)において沖縄でのリサーチを重ねた経験を経ているが、ウクライナ侵攻という「現在進行形の戦争」に直面した2022年版では、「夢のなかで見た、場所も時代も曖昧に希薄化した戦争」から一歩踏み出て、「沖縄戦をいまどのような語り口で語るのか」が改めて問い直されることになる。そのため、「戦場の具体的なディティール」が実況風に語られ、「戦争のリアルな肌ざわり」が大幅に盛り込まれた。

特に、人数においても、語りの比重においても増したのが、ガマに運び込まれた負傷兵たちの台詞である。ガマに投げ込まれ、煙と高熱を発して皮膚をただれさせる黄燐弾。「ヒューン」「シュルシュル」といった音の違いで見分ける爆弾の種類と距離、対処方法。「このガマには窓がなかった」という反復される呻きは、黄燐弾の描写とあいまって、地下鉄構内やシェルターへの避難、ロシア軍によるアゾフターリ製鉄所への攻撃を連想させる。

マームとジプシー『cocoon』京都公演、2022[撮影:井上嘉和]

だが、ロシア軍の一方的な軍事侵攻と沖縄戦を単純に重ねることは、アジア太平洋戦争の一面しか見ようとせず、「無垢なる犠牲者」に捧げられたナショナルな共同体の幻想を強化してしまう危険性をはらんでいる(さらにそこには、戦前および戦後も温存される「沖縄/日本」という不均衡な構造を捨象してしまう危うさも加わる)。その回避として、①「今は2022年。ここは劇場。誰しもに席は用意されている」というメタ的な宣言が冒頭と終盤に用意され、「悲劇への集団的没入と感動」を阻害するよう働きかけるとともに、②日本軍の加害性への言及が盛り込まれた。「電灯で明るく照らされたガマの小部屋には、きれいに化粧した女の人たちがいた」「半島から連れてこられた」「兵士たちが列をつくって順番待ちしてるのを見た」という女学生たちの語りは、沖縄にも「慰安所」が設置されていた史実を示す。「慰安所」は現在の日本国外にあったというイメージが根強いが、沖縄戦前夜、日本軍の部隊の駐屯に伴い、沖縄には「慰安所」がのべ数143箇所設置された★4。さらに、「敵に見つかるのを恐れ、泣く赤ん坊を殺した」といった住民虐殺の目撃談や、「2年前、大陸で人を殺す教育を受けた」と語る負傷兵の台詞も追加され、「戦争に巻き込まれた少女たちの悲劇」だけに焦点化されない沖縄戦が多面的に言及された。

また、原作マンガのキーポイントである「想像の繭」からの「羽化」が、「飛行機で飛び立つ特攻隊」への示唆として大きく読み替えられたことも看過できない。原作では、サンの「一番の親友」であるマユは、実は「少年」だったことが彼の死によって最後に明かされる(今日マチ子はあとがきで「徴兵を免れるために女の子として育てられた少年の話」に着想を得たと述べている)。2022年版では、「滑走路から飛び立つ飛行機の夢を見た」というマユの語りが追加され、終盤のリフレインでは、「その飛行機には、ぼくとおない年の“だれか”が乗っている」という台詞によって「10代の特攻兵」が示唆される。「飛行機の夢」を嬉々として語るマユの様子には「強い憧れ」がにじむ。そして、「羽化したマユが(飛行機で)飛んでいくのを想像した」というサンの台詞は、「繭からの羽化」が何を意味するのかを「犠牲者としての特攻兵」として(舞台化では初めて)強く具現化することになった。

主人公のサンもまた、マユ=繭に守られた存在から、「生への強い意志」を示すキャラクターへと再造形化された。足を負傷して歩けなくなった級友、「敵に純潔を奪われるくらいなら」と自決を選ぶ級友、そして2人だけになったマユに対して「○○、生きるよ」と何度も呼びかける。前半の学校・日常シーンが終盤で繰り返されるリフレインも、「一人ひとりの生きていた一瞬一瞬がわたしのなかを駆け巡る。もう二度と繰り返さないけど、忘れない。だから、わたしは生きていくことにした」という旨のサンの台詞で結ばれる。2022年版は総じて、「現在への応答」が「生きようとする意志」として提示された。

マームとジプシー『cocoon』京都公演、2022[撮影:井上嘉和]

★1──内田洋一「舞台時評 すれからしの眼差し(6)破局は言葉を生き返らせる」(『第三次シアターアーツ』[56]、2013、pp.96-101)

林尚之・宮内淳子「対談演劇時評」(『悲劇喜劇』66[11]、2013、p.149)

杉山弘「『cocoon』が示した小さな革命」(『テアトロ』[887]、2014、pp.26-27)

桂真菜「マームとジプシー『cocoon』:「過去の戦争」を今と未来につなぎ、現実に向かって観客の意識を覚醒させる芸術」(『第三次シアターアーツ』[58]、2014、pp.6-13)

藤原央登「小劇場時評 時間の不可逆性を本当に認識しているのはどちらか?:藤田大貴と柴幸男」(『第三次シアターアーツ』[58]、2014、pp. 108-113)

また、2015年の再演の劇評には下記がある。結城雅秀「critic 劇評 クレシダの白いブーツ」より、東京芸術劇場【COCOON:憧れも、初恋も、爆撃も、死も】」(『テアトロ』[908]、2015、p.33)

★2──今日マチ子+藤田貴大『cocoon on stage』(青土社、2014、p.10)

★3──前掲書(p.104)

★4──玉城福子『沖縄とセクシュアリティの社会学 ポストコロニアル・フェミニズムから問い直す沖縄戦・米軍基地・観光』(人文書院、2022、p.111)

浦崎成子「沖縄戦と軍『慰安婦』」(『「慰安婦」・戦時性暴力の実態 1 日本・台湾・朝鮮編』、緑風出版、2000、pp.92-116)

2.今日マチ子『cocoon』

このように「沖縄戦のディティール」の比重が増した2022年版だが、その代償として、初演版・2015年版にも増して、「繭」のメタファーおよびジェンダー的要素が希薄化し、捨象されてしまった★5。過去の劇評においても、「ひめゆりの悲劇を描ききった」という賞賛は多いが★6、「そもそも、原作マンガにはひめゆりの悲劇(だけ)が描かれていたのか?」という方向からの分析や比較はない。原作と舞台化の双方を考察したものとして、鈴木智之の論考があるが★7、「ひめゆり」の表象史とそれが内包する複雑な政治性を指摘した上で、マンガ(少女の身体の被傷性)と演劇(語りの時制、リフレイン、疾走する身体)がそれぞれの表現技法を駆使して、非当事者の立場から、沖縄戦の記憶の想起/想像にどのように迫っているかが分析の主眼である。

だが、私見では、『cocoon』というマンガの本質は、沖縄戦(だけ)を描いた作品

クィアに対する抑圧から保護する「繭」

今日マチ子『cocoon』の初読時に筆者が気になったのが、①固有名詞や方言などの具体性が欠如した寓話性、②散りばめられた「白いもの」の暗示、③「百合マンガ」的に描写されるサンとマユの親密な関係性である。以下では、単行本版の『cocoon』(秋田書店、2010)の参照ページ数をカッコ内に記す。

『cocoon』における「想像の繭」については、『ユリイカ』の今日マチ子特集号で、斎藤環が「この物語においては、想像力を去勢されたもの(「繭」を破られたもの)から順番に死んでいく」と指摘している★8。斎藤によれば、最初の犠牲者となる「タマキ」の「繭」は自らの「美貌」だが、壊死した兵士の足の切断を手伝わされて血や膿を浴び、自らの吐瀉物にまみれた時点で「繭」が破れ、直後に砲弾の直撃を受けて死ぬ。虚弱のため重症患者と同じ部屋で休んでいる「ひな」の「繭」は「得意な絵」であり、おしゃれな服やおにぎりの絵を描いて級友たちを元気づけていたが、栄養失調で失明し、絵が描けなくなったときに死を迎える。泣いて母と別れた「エツ子」は、負傷した足に蛆が湧いて歩けなくなり、「いつか母の元に戻れる」と信じていた「繭」が破れて自決する。

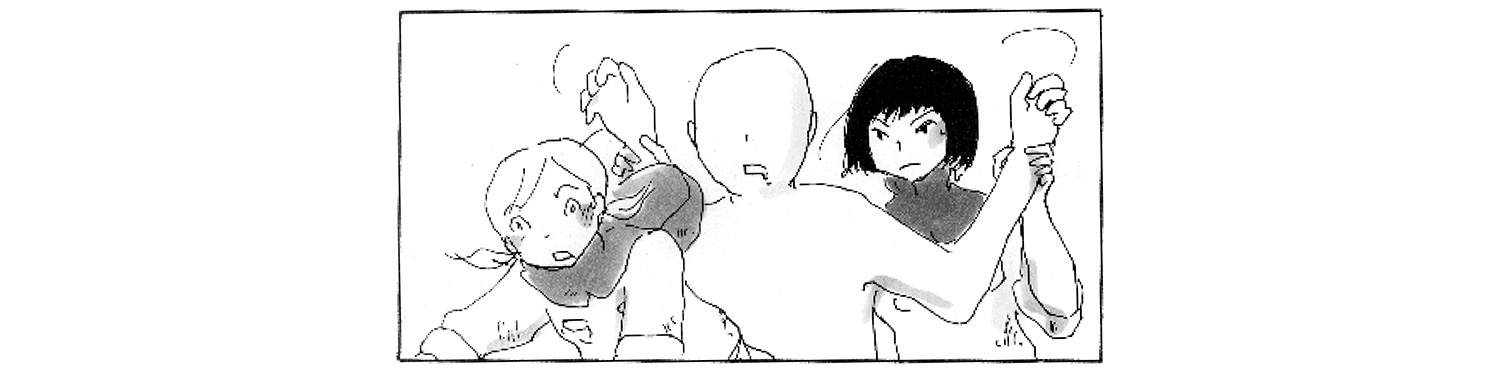

では、サンにとっての「繭」とは何を意味するのだろうか。ガマに到着したとき、「男の人がこわい」と怯えるサンに、マユは指を絡ませ、耳元に「おまじない」を囁く―「男の人はみんな白い影法師」「想像してみて―/自分たちは雪空のような繭に守られていると」(45-46頁)。そして『cocoon』のマンガ表現としての特異性は、男性兵士が登場する以降のページにおいて、文字通り目鼻のない「白い人影」として表象される点である(さらに、後述するが、この「表現文法の解除」が「繭」の解釈のキーポイントとなる)。

今日マチ子『cocoon』p.45[© 今日マチ子(秋田書店)2010]

今日マチ子『cocoon』p.71[© 今日マチ子(秋田書店)2010]

サンの「繭」とは、「男性恐怖から守ってくれる想像力」といったんは了解されるだろう。先述の『ユリイカ』特集号における評者たちの「繭」の解釈も、この域に留まっている。夏目房之介は「男性恐怖と対になった少女世界の自立と閉塞」★9と述べ、斎藤は「男性恐怖」を含む男性性を源泉とする少女の「ナルシシズム=想像力の繭」として論じる★10。だがこうした解釈では、逃避行の夜、兵士にレイプされた時点で彼女の「繭」は破られ死んでいるのではないかという疑問に応えることができない。

従って、サンを守る「想像の繭」とは、男性恐怖に対する単純な「偽薬」ではなく、

「マユ=繭」と「白いもの」で何重にも守られたサンの世界。そこは、表象レベルにおいても、「女学校」という現実レベルにおいても、そして「同性の親友との親密な関係」という願望レベルにおいても、徹底して男性が排除された「男性不在」の世界だ。東京育ちだが「諸事情で出身地のこの島に戻ってきた」転校生マユは、「背が高くて整った顔立ち」のため「一気に学園の“王子様”になった」「そんなマユのいちばんの親友であることを―すごく誇りに思いました」とサンは独白する(12頁)。「王子様」的ルックスに加え、過酷さを増すガマで「もう何もみたくない」と泣くサンを優しく撫でるマユに対して、サンが恋愛感情を抱いていることは明らかだ★11。逃避行で級友が壮絶な死を遂げるなか、サンが見る夢は、「安全な実家に戻ること」でも「お国のために戦ったことが報いられる勝利の日」でもなく、「マユとのデートをタマキに奪われ、砂に埋もれて呆然と立ち尽くす」悪夢なのである(121-129頁)★12。

ここで、腕を組んだタマキとマユが「海」に向かって歩き、膝まで砂に沈んで身動きできないサンが「浜辺」に取り残されるという夢の場面設定は重要だ。再び(あるいは現実の)「海」にサンとマユがたどり着いたとき、マユは艦砲射撃を受けて倒れる。「好きだよ サン」「わたしも」(187頁)と会話しつつ手当てしようと服を脱がせたサンは、「マユの身体は男性だった」ことを知る。ラストシーンでは、浜辺に横たわるマユの死体に「繭(マユ)が壊れてわたしは羽化した」(203頁)というサンの独白が添えられる。マユの死=「マユの性別」の露呈=サンを守る「繭」の崩壊→サンの「羽化」。この方程式は何を意味するのか。

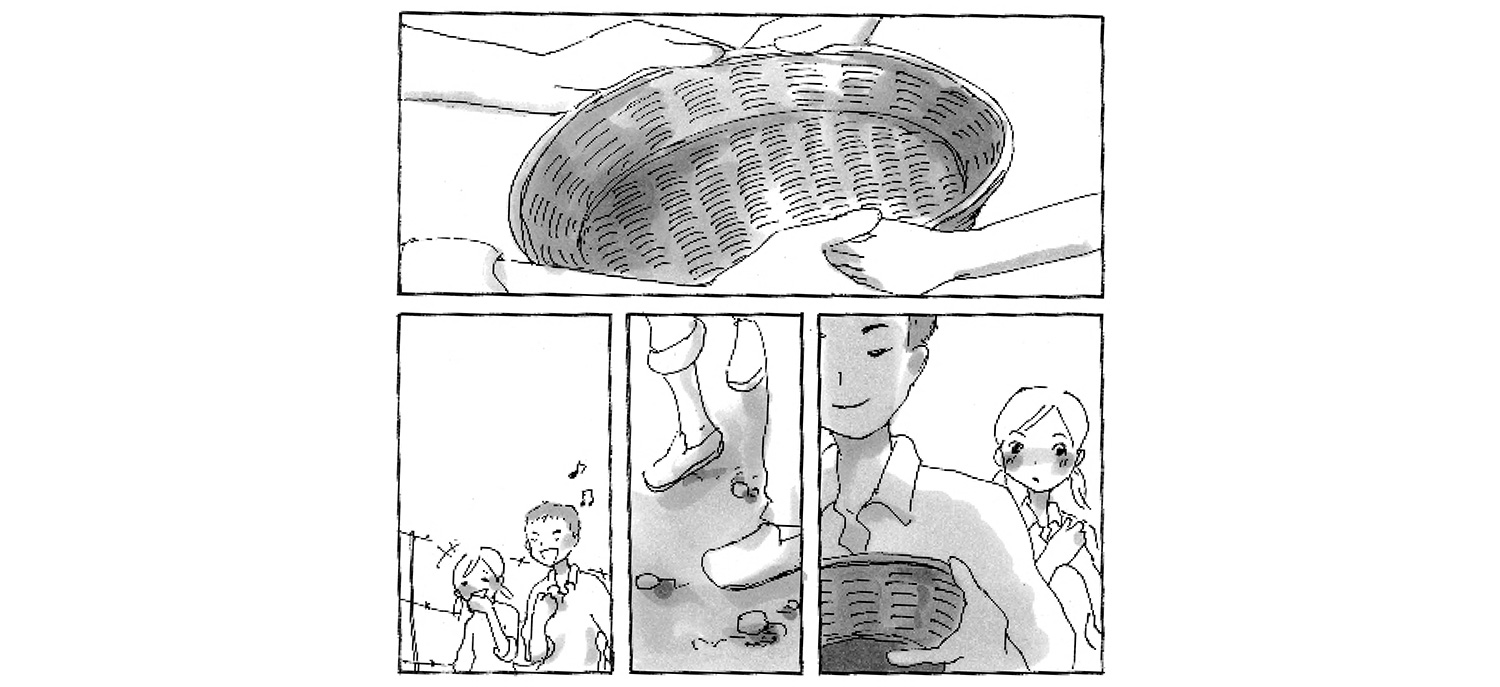

マユ=繭が壊れて「羽化」したサンは、最終章「新しい世界」で、捕虜収容所で母と再会し穏やかに暮らしている。労働するサンに「手伝おうか」と声をかけた少年と手が触れあい、サンは頬を赤く染め、親しげに言葉を交わす(196頁)。一見、「ハッピーエンド」に見える。だが、サンに/サンが好意を抱く「少年」には「顔」が描かれていることに注意したい。

今日マチ子『cocoon』p.196[© 今日マチ子(秋田書店)2010]

マユが自ら作り上げた「想像の繭の中の世界」では、マユは女性として認知される(=「顔がある」)ことで、「女子校の王子様」というポジションでサンとの恋愛関係を生きることができた。「この手は絶対に離れない」(169頁)と言うマユとサンがしっかりと手をつなぎ、銃弾の飛び交う海岸を駆ける終盤は、まさに迫害を受ける恋人どうしの逃避行だ。(マユ自身の性自認と性的指向については作中で明言されていないが)、この「繭」の中では、女性として認知されるマユは、サンとともにレズビアンとして(二重の)クィアな性を生きることが保証されている。時代も場所も敵の姿すらも曖昧な「戦場」で過酷な現実から保護してくれる「繭」とは、クィアに対する抑圧からの保護膜だったのだ。

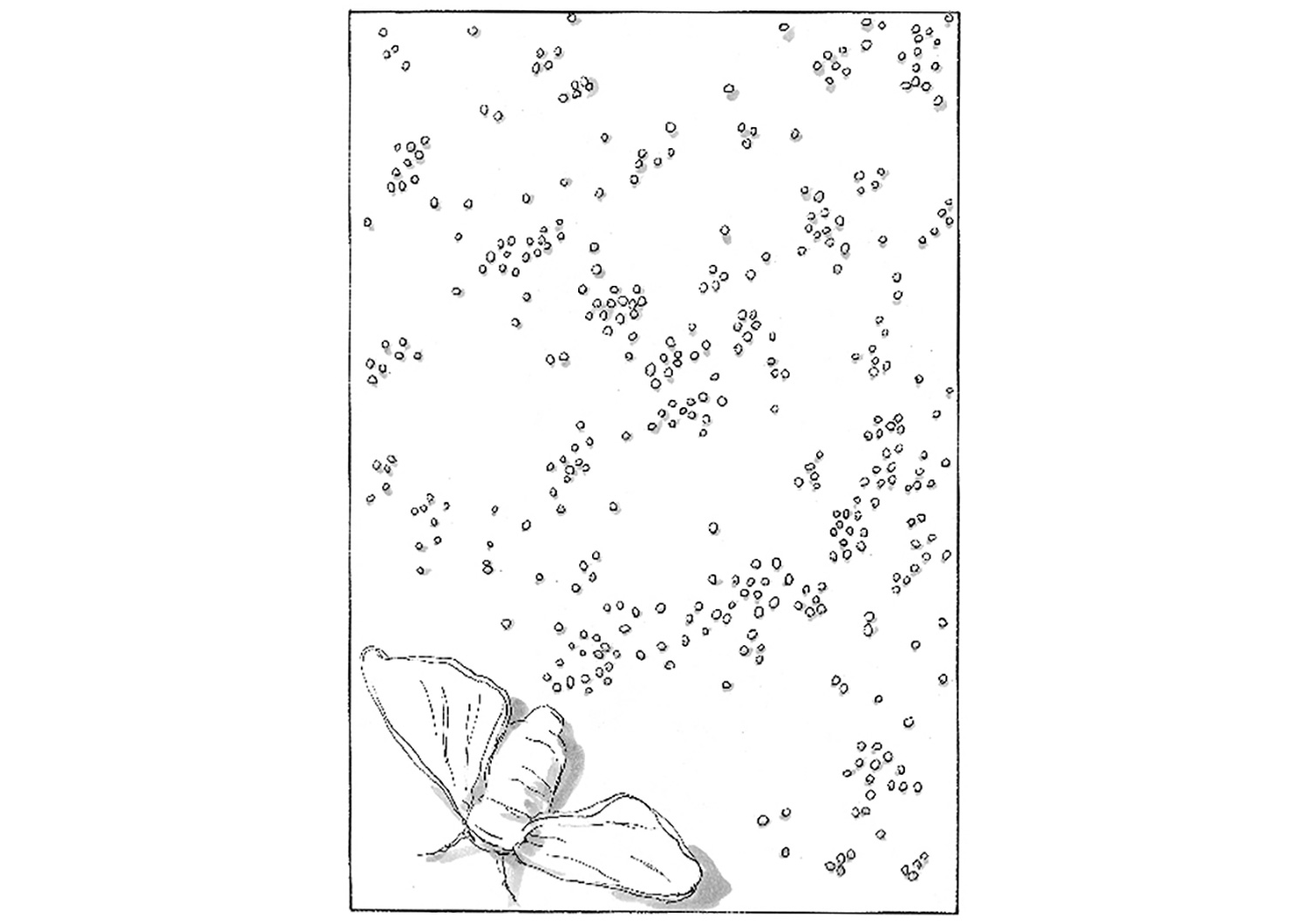

従って、「羽化」したサンが生きる「新しい世界」とは、「秩序」が戻り「正常化」した「異性愛の世界」にほかならない。「異性愛者」として「新しい世界」に生まれ変わったサンには、「男性の顔」が認識できる。一方、マユに与えられた結末は、「クィアに下される罰=死」という定番化された物語(の反復)だ。そして、「繭からの羽化=生殖」の図式については、実は序盤で伏線が仕掛けられている。「糸をとるために繭を煮て中の蛹をぜんぶ殺してしまったら、卵はどうやって産ませるの?」と質問するサンに、教師が答える。「何匹かは殺さず、生きのびさせて次のサイクルにつなげる」(15-16頁)。繭の状態で殺されずに羽化した蚕=サンは、次代の再生産のために生かされているのだ。物語は、「だから―/生きていくことにした」(204-206頁)というサンの独白で締めくくられるが、この独白をまたぐ最後から二つめの大コマに「羽化した成虫の産卵」という象徴的イメージが描かれていることが、その証左である。

今日マチ子『cocoon』p.205[© 今日マチ子(秋田書店)2010]

★5──今日マチ子は初演版について、「cocoon(繭)」というタイトルのもつ意味が薄れてしまったことに対し「納得できない」思いを表明している。(今日マチ子「劇団『マームとジプシー』との52日間。今日マチ子の稽古場日記。cocoon」HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN、2013年8月16日)https://www.1101.com/cocoon/2013-08-16.html

★6──ただし、★1に挙げた藤原央登による劇評は、「悲劇への陶酔」がナショナリズムと通底する危険性に警鐘を鳴らしている。

★7──鈴木智之「「ひめゆり学徒隊」を想起/想像する:今日マチ子『cocoon』から、マームとジプシー『cocoon』へ(1)」(『社会志林』63[3]、2016、pp.1-31)https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21230&item_no=1&page_id=13&block_id=83

鈴木智之「「ひめゆり学徒隊」を想起/想像する:今日マチ子『cocoon』から、マームとジプシー『cocoon』へ(2)」(『社会志林』64[1]、2017、pp.1-19)https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21246&item_no=1&page_id=13&block_id=83

鈴木智之「「ひめゆり学徒隊」を想起/想像する:今日マチ子『cocoon』から、マームとジプシー『cocoon』へ(3)」(『社会志林』64[2]、2017、pp.75-91)https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21252&item_no=1&page_id=13&block_id=83

★8──斎藤環「"卵"たちの想像力」(『ユリイカ』2013年8月号、青土社、p.77)

★9──夏目房之介「今日マチ子『cocoon』と少女の「繭」」(『ユリイカ』2013年8月号、青土社、p.70)

★10──斎藤前掲書(pp.78-79)

★11──「戦争なんかより、目の前の好きな子と手をつなぎたい気持ち」。(今日マチ子「劇団『マームとジプシー』との52日間。今日マチ子の稽古場日記。cocoon」HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN、2013年8月13日)https://www.1101.com/cocoon/2013-08-13.html

★12──ただし、この「夢」では、マユ以外の級友とサンはセーラー服姿なのに対し、マユはズボン姿で、タマキはマユのことを「彼」と呼んでいることから、サンの深層心理では「マユとの恋愛」が同性愛/異性愛のあいだを揺らいでいる可能性は否定できない。だが、マユの「顔」が一貫して「描かれている」ことは、サンがマユを「男性ではない」と認識している証である。

おわりに──「戦争」という舞台設定の本質的必然性

このように、今日マチ子の『cocoon』とは、「繭」と「羽化」のメタファーによる「性と生殖をめぐるクィアな寓話」として読み解ける。裏返せば、マームとジプシーによる舞台化では、「沖縄戦をどう“現在”に接続するか」という政治性の背後で、「クィアな読解の排除」という別の政治性が密かに働いている。その証左のひとつが、原作マンガには一切登場しない「ぼく」というマユの一人称である。舞台化では、初演版・2022年版ともに、終盤で、まだ銃撃を受けていないにもかかわらず、マユは唐突に「ぼく」という一人称で発話する★13。この「意図的な男性一人称の使用」は、(実は)舞台化の大きな改変点であり、「マユは“本当は”少年」「性自認は男」を示唆し、(女優が演じているが)異性愛規範へ密かに回帰する道筋を用意してしまうだろう。

抽象度の高い今日の『cocoon』だが、「クィアに対する抑圧から保護する繭」を描くにあたり、「戦争」という舞台設定がなされたことには、本質的必然性がある。戦争遂行は、兵士とともに、負傷兵の看護、次代の兵士の補充(出産)、補助的労働といったケア・再生産の役割の双方を必要とする。つまり、平時における性別役割分業をより強化するのが「戦争」である★14。そして、軍事主義の基盤には、女性を男性に従属する所有物と見なし、家督を継ぐべき男系の男子の「正統性」を保証するために女性の性と生殖を管理する家父長制が密接に結び付いている★15。そこでは、「貞淑な母・妻/娼婦」という性の二重基準、「生殖に結びつく性愛(のみ)が正しい」という性規範、異性愛中心主義が強固に作動する。

また、「戦争とジェンダー」のもうひとつの側面として、『cocoon』が「レイプ」を描いた点も重要である。兵士にレイプされたあと、サンは、「乙女の純潔を守るために」(165頁)円陣になり手榴弾で自決する級友たちに遭遇するが、その輪のなかに入ることができない。「すでに暴力的な現実に触れてしまったからこそ、サンは、「純潔」という「幻想」の上に成り立つ「死の共同体」の一員であり続けられなかった。この逆説の結果として、サンは生き残る」★16。すなわち、「処女性の遵守」「貞節」もまた帝国による性の管理の論理であり、「サンを守る繭」のバリアはそれを弾き返してしまったといえる。

このように(戦時により強化される/実は平時と地続きである)性と生殖の規範化、ジェンダーの一方的な支配と抑圧への抵抗として、「繭」は──その「壊れやすい脆さ」という両義性とともに──描かれたのだ。

劇評執筆にあたり、マームとジプシーより上演台本および公演記録画像をご提供いただきました。記して感謝申し上げます。

★13──今日マチ子+藤田貴大『cocoon on stage』(青土社、2014、pp.105-106)

★14──若桑みどり『戦争がつくる女性像』(ちくま学芸文庫、2000、p.22)

★15──若桑みどり『戦争とジェンダー』(大月書店、2005)

★16──鈴木前掲書(3)(p.87)

マームとジプシー『cocoon』:http://mum-cocoon.com/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)