キュレーターズノート

「物・語 ─近代日本の静物画─」/「ゴジラ展──大怪獣、創造の軌跡」/「歴史する! Doing history!」

山口洋三(福岡市美術館)

2016年08月15日号

対象美術館

前回の記事でも触れたとおり、当館はまもなくリニューアルのための休館に入る。この号がでるころは、そのカウントダウンに入ったとでも言うべきタイミングだ。無事最終日の8月31日を迎えて何事もなく地味に翌日から休館してもいいのだけど、せっかくなので、記憶に残る終わり方をしようと、いまいろいろとクロージングイベントを準備中。そのことも、この号が出る頃には情報解禁となっているはずだ。

さて、今年度(4月以降)の福岡市美術館においては、企画展も常設展もすべて「クロージング/リニューアルプロジェクト」と位置づけられていることはすでに述べた。そのうち、ここでは、すでに終了した特別展「物・語 ─近代日本の静物画─」(5月14日〜7月3日)、現在開催中で、休館前の最後の特別展「ゴジラ展──大怪獣、創造の軌跡(あしあと)」(7月15日〜8月31日)、開幕したばかりのクロージング/リニューアル企画展「歴史する! Doing history!」(8月2日〜31日)について書いてみる。

物・語 ─近代日本の静物画─

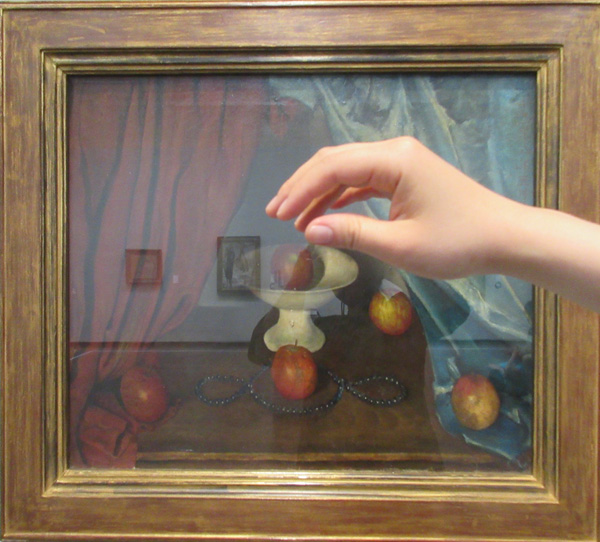

「物・語」は、そのサブタイトルが示す内容を含んではいるが、近代洋画史を飾った著名作家作品の年代順展示という啓蒙的な内容とはズレていて、そのズレ具合は、三章仕立てになっている本展構成の、その章題に表われている。第1章:歌うしゃれこうべ、第2章:輝くりんご、第3章:取れた把手……いまも見られるHPで作品とともに参照してほしい。企画者の吉田暁子が本展の主役に据えたのは岸田劉生の《壺》(1916、下関市立美術館蔵)、《壺の上に林檎が載って在る》(1916、東京国立近代美術館蔵)、そして《静物(手を書き入れし静物)》(1918、個人蔵)は、展覧会場のほぼ中央に配置された。彼女が研究対象としている作家と作品への問いかけから、近代美術史を再俯瞰する試みである。《静物(手を書き入れし静物)》には、かつては「手」が描き込まれていたが、本作品は同年の二科展には落選。機嫌を損ねた劉生は、本作だけでなく他の作品まで引き上げ、さらにその「手」を消してしまったのだというが、その「手」の介在はとてもミステリアスである。そこにある「物」の存在に触発された画家の作為、ひいては物と人の関係という哲学的な問いかけがなされた作品であり、「物を描く」というごく単純な行為が、本来的に「絵画とは何か」という極めて根源的な問いに直結しているということを思わずにいられない。そうなると、幕末〜明治初期の技巧的に優れた写実性の高い絵画(という以前の図譜も含めて)ですら、単に「うまいなあ、よく描けているなあ」では済まされず、むしろ近代的なまなざしを獲得し始めた日本人の物への態度の変化をも読み取るべきだろう。北は北海道から南は鹿児島までの美術館や所蔵家から集められた本展が、巡回できなかったのは残念でありもったいない気もするが、しかしそうなると、巡回各館担当者の意見も取り入れることになるであろうから、この思い切った作品選択ができたかどうか。

「物・語」展 会場写真

「物・語」展 会場写真

岸田劉生《静物(手を描き入れし静物)》1918年(個人蔵)の、消された手を再現?

岸田劉生《静物(手を描き入れし静物)》1918年(個人蔵)の、消された手を再現?

もうひとつ。有名作家を多数含んだ内容なら、展覧会経費の収支はなんとかなるだろうと主催者は踏んでいたのだが、結果は結構な赤字。求龍堂より出版された図録は、東京の大手書店ではそれなりに販売数が伸びたそうなので、関東圏での開催(巡回)が実現していたら、かなりの集客はできたのかもしれない(すみませんさっき言ったことと矛盾しますが)が、150万都市となったとはいえ、相変わらず福岡近郊在住者に知的好奇心の高い人は多くない。こうした場合、広報の遅れとか不十分さがよく原因にされるが、今回は遅れるどころか先行チラシを発行し、さらには関係者に働きかけ展示作品の多くを撮影可能とし、SNS環境へ対応した。いい作品の画像が拡散することを期待したが……実際ふたを開けると、シャッター音に苦情がくるほど撮りまくる人はおらず、むしろ撮影態度も画像の扱いも行儀のいい人ばかり。これは後述する「ゴジラ展」における来場者の写真撮影の態度や行動とはかなり異なる。

ゴジラ展──大怪獣、創造の軌跡(あしあと)

続いて、現在開催中の「ゴジラ展──大怪獣、創造の軌跡」である。まずは、本展PR用に製作したCFをご覧いただきたい。特撮映像製作にかける並々ならぬ熱意が伝わってこないだろうか。短い映像ではあるが、監督を務めたのは、今年3月に九州大学大学院芸術工学府を修了したばかりの若き精鋭、渡邉聡氏である。

北海道立近代美術館、北海道新聞社による企画なのだが、リニューアルの都合もあり当館での開催が先となった。折しも『シン・ゴジラ』の公開と会期が重なり、また『シン・ゴジラ』関連の展示も実現した。

さまざまな特撮シーンのデザイン画、怪獣のデザイン画やドキュメント写真、台本やポスターなどが大量に出品されているほか、特撮ファンお楽しみの、実際に撮影に使われた現存の着ぐるみやミニチュアもあり、盛りだくさんだ。北海道立近代美の中村聖司学芸員(現在は異動され、北海道立三岸好太郎美術館)の執念の成就である。各地でイベント的なゴジラ展は開かれてきたが、これほど本格的で、規模も大きなゴジラ展は、本邦初なのではないか。ゴジラファン、特撮マニアもうなる内容であることは間違いない。

「ゴジラ スーツ」 映画『ゴジラvsデストロイア』 1995年 TM & © TOHO CO., LTD.

「ゴジラ スーツ」 映画『ゴジラvsデストロイア』 1995年 TM & © TOHO CO., LTD.

ところで、こうしたサブカルチャーカテゴリーの展覧会は、集客目的とか夏休みの子ども向けとか言われることがしばしばある。経験上、それは特に同業者(つまり他館の学芸員)からだ。成田亨展の時もかなり言われた(成田展は、集客的にはふるわず実際にはかなり赤字になった)。

特撮ものを含むサブカルチャー関連の企画で集客できるかどうかといえば、それはやはり「知名度」によるところが大きい。2015年1月には当館で「成田亨展」を開催したが、青森県立美術館での収集展示や、椹木野衣氏や村上隆氏による評価があるとはいえ、成田亨はかなりのマニアでないとその名前までは知らないだろう。しかしゴジラといえば、映画を見たことがない人ですら(その姿形を)知っている。それは美術館に行ったことはないがゴッホは(なんとなく)知っている、というのに似ている。幸い、「ゴジラ展」の観客の出足は悪くないが、それはやはり、50年間で28作もの作品が製作され続けた国民的キャラクター「ゴジラ」ゆえであろう。

特撮やアニメの映画、番組の多くが低年齢層をターゲットにしているため、こうした内容の展覧会は「子ども向け」と見られがちであることはわかる(子ども連れで来館される方が多いのはそのためだ)。が、そう思っている人(それもいい大人でゴジラを知らない人)にこそ、ぜひ本展を見てほしい。第1章では「ゴジラ」(第1作、1954)の製作の裏側とそのドキュメントを、少ない原資料と多くの写真により紹介している。本展で最も文字解説が多い箇所なのだが、この内容を見れば、本展が必ずしも子どもに向けられたものではないことがすぐにわかると思う。続く、第2、3章では、特撮の裏側を支えた映画人たち、例えば三池敏夫、西川伸司、そして井上泰幸など、現在、過去の特撮デザイナーやイラストレーターの仕事を紹介している。ここでみなさんお待ちかね?の着ぐるみやミニチュアも登場するが、こうした、いわば最も「目立つ」物の製作の背後に、デザインとか図面という膨大な手作業が控えていたことを示した。三池氏が制作中に撮影したという多数の写真資料も貴重だ。彼らのいずれも、自らの仕事を「子ども向け」とは思っていないはずで、いやむしろ逆に、子どもが見るからこそ真剣に製作せねば、という、成田亨も自らの哲学としていたその思いを胸に抱いて製作していた。現実にはありえない、怪獣や兵器の登場する映像を撮影するために情熱を注ぎ込んでいたのである。そして、企画の側から言わせていただくと、そうした作品群のありかを突き止め、調査し、展示にまで至る企画の作業工程は、通常の美術展となんら変わらない。いやそれどころか、デザイナーの著作権の確認。東宝の公式見解や事実認識の確認など、むしろ通常の美術展よりもずっと煩雑な作業が待っている。

こうした展示作品・資料が、約680点もあるのだ。普通に見ただけでも2時間以上はかかる。筆者はしばしば、冗談めかして「この展覧会には家族連れではこないでください」と言うことがあるのだが、実はかなり本気でそう思っている。もちろん、本展には、かなり家族連れが多い。特に多いのがお父さん(おじいちゃん)と息子(孫)連れ、である。ただ、ちょっと子どもを喜ばせたい、くらいの気持ちで会場に足を踏み入れると、たちまち大変なことになるだろう。

先ほどの「物・語」で触れた写真撮影のことであるが、ゴジラ展では基本的に撮影は禁止である。が、東宝の許可を得て、着ぐるみ2体と、『シン・ゴジラ』関連資料の2点を撮影可能としている。ゴジラ展の場合、撮影者は多く、その画像が無数にツイッターなどに上げられているし、また先に見た来場者が、撮影可能な作品の情報をわざわざ上げている投稿も見受けられる(いまツイッターなどを検索すると相当数の「スペースゴジラ」を見ることができる)。「物・語」の観客の行動様態との違いが興味深い。それはいわゆる「美術」と「サブカルチャー」の享受層の違いでもある。

「ゴジラ展」 会場風景

「ゴジラ展」 会場風景

歴史する! Doing history!

8月2日から開幕の「歴史する! Doing history!」は、2年半の休館をまもなく迎える福岡市美術館という場所と、そこに内在する開館以来37年間の時間とを丸ごとテーマにして、現代美術作家6人(飯山由貴、梅田哲也、大木裕之、酒井咲帆+ALBUS、坂崎隆一、田代一倫)とともに振り返り、また未来を展望しようという現代美術展だ。通常は一般市民や美術グループに貸し出される市民ギャラリーと特別展示室B、そして館内ロビーなど展示に使用されない場所が会場となり、そこを舞台に、各作家が、それぞれの手法とコンセプトで当館の建築に、歴史に、そして人物にアプローチする。

美術館の職員やボランティア、あるいは、美術館周辺の「人」や「物」に取材した作品(飯山由貴、田代一倫、酒井咲帆+ALBUS)は当然ながら予想されたが、それぞれのアプローチの仕方とそのアウトプットが多様で面白い。また、休館間際ということで、館内の各種設備に直接手を加えた作品(梅田哲也、坂崎隆一)はこの時期だからこそ実現可能なもの。特に梅田の作品には、当館開館セレモニーの音源が組み込まれている箇所もあって、時間と空間とを自在に操った巧みな作品となっている。変わり種は大木裕之。福岡滞在中に撮影編集した映像作品が主体だが、物品が散乱する展示空間は逆に意味深げである。第三者の論者による本展の解説、企画した正路佐知子の意図の読み解きを期待したい。

梅田哲也《始まりの少しあと、1000000年》

梅田哲也《始まりの少しあと、1000000年》

飯山由貴《戦争画の部屋》

飯山由貴《戦争画の部屋》

なお、この時期、コレクション展は「TRACES|轍─近現代美術コレクション形成のあゆみをたどる」「This Is Our Collection/これがわたしたちのコレクション」と題して、近現代美術、古美術ともに、所蔵名品展を開催中。前者では、所蔵作品を収集年代順に展開するほか、福岡アジア美術館開館前に当館で収集していたアジア現代美術作品を里帰りさせている。また、教育普及事業として「夏休みこどももおとなも美術館」も開催。いつもの「子ども向け」だけでなく、大人も参加できるワークショップなども開催。いま当館に来れば、館内全部で、古美術から現代美術、そしてサブカルチャーまでを観覧できる!

おまけ 「歴史する!対ゴジラ(展)」

物・語 ─近代日本の静物画─

会期:2016年5月14日(土)〜7月3日(日)

ゴジラ展──大怪獣、創造の軌跡

会期:2016年7月15日(金)〜8月31日(水)

歴史する! Doing history!

会期:2016年8月2日(火)〜8月31日(水)

TRACES│轍─近現代美術コレクション形成のあゆみをたどる

会期:2016年6月16日(火)〜8月31日(水)

This Is Our Collection/これがわたしたちのコレクション(近現代美術)

会期:2016年6月21日(火)〜8月31日(水)

This Is Our Collection/これがわたしたちのコレクション(古美術)

会期:2016年6月21日(火)〜8月31日(水)

以上すべて

会場:福岡市美術館

福岡市中央区大濠公園1-6/Tel. 092-714-6051

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)