|

||||||||||

|

|

|

WrK |

||||||||

|

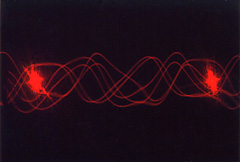

日本のみならず、世界的に見ても突出したレベルの活動を展開しているWrKのメンバー、志水児王、角田俊也、m/s(佐藤実)の3名による連続個展という注目すべきプロジェクトが、代々木のOFF SITE で開催されている。WrK[発音=ダブリュー・アール・ケイ]は、現象と知覚をテーマに制作活動を行うレーベルとして1994年に設立された。現在は3人のメンバーが在籍し、インスタレーション、パフォーマンス、CD制作、マルチプル作品制作などの活動を行っている。彼らの活動は海外でも高く評価され、WrK名義あるいはメンバー個人の名義によって、様々な展覧会への参加や、音源の制作などを多数行っている(ちなみに、OFF SITE では、3名それぞれが個別に制作したインスタレーション作品による展覧会を2001年に開催している)。今回は、まず第一弾として開催された志水児王の個展を紹介したい。 今回の志水の作品《world models/surface (003)》は、世界を構成している一つの運動モデルとして制作されているという。志水が「運動」に注目する理由は、会場に呈示されたコメントで簡潔に示されているので、その一部を引用する。 「かつて知の探求者であるダビンチが“運動は一切の生命の源である”、また画家であるクレーが“あらゆる生成の根源にあるものは動きである”と語ったように我々のいる世界は複雑な運動に満たされています。そして“運動”は世界を観察し捉えようとする際、私にとっても非常に重要なキーワードとなっています。」 しかしながら、展覧会そのものには強い感銘を受けても、この作品に対する記述を始めようとすると、一体何を書いたらよいのか困惑してしまう。それはこの作品の特徴に起因している。確定的な記述のしやすい物体として認知しうる作品のみならず、空間全体を経験するタイプの作品であっても、視覚中心の享受の場合は、時間をかけてその経験を反芻するならば、なにがしかの言葉を紡ぎ出すことができる。しかし、この作品の要素は、音であり、振動であり、波形であり、あるいはそれらすべてを含んだ時間の感覚でもあり、言い方を変えれば、聴覚であり、体感であり、視覚であり、それらすべてを含んだ鑑賞者自身の知覚である。視覚による経験は、聴覚や身体感覚と一体となった知覚に含まれており、単独で記述できるものではない。なおかつ、その経験は後述するように作品が有する時間軸に規定されており、事後的な確認を許容しない。従って、以下では、作品がどのように成立しているか、そのシステムを簡略に説明した上で、感覚的な記述になることを恐れず、筆者の具体的な経験について述べてみたい(なお、システムの技術的な説明については筆者の質問に対する作家の回答に従って記述した)。 まず、最も基本的な振動と音の発生のシステムについて。入口から見て右の壁面の中程、やや低い位置で、振動の発生装置がスピーカーに接続されており、音が鳴っている。音は一定ではなく、変化している。音・振動の発生には、コンピュータである程度制御した二種類の正弦波(150Hz〜300Hz)が用いられているという。スピーカーは上向きに設置されており、ちょうど蓋をするかのように、鏡面上の素材で覆われている。音波をできるだけ再現するため、ミラーシートには薄い素材でしかも反射率のよいものが用いられているという。スピーカーに近づくと、ミラーシートの微細な振動を確認することができる。 次に、この振動のレーザーによるトレースのシステムについて。入口から見て右奥の壁面の高い位置からレーザーが放たれ、上述したスピーカーを覆う鏡面で反射している。反射している箇所では、レーザーによる赤い小さな点が振動によってその輪郭を微妙に震わせており、その様子は浸透性のある素材に赤い色素が滲みつつある様子を思わせる。反射したレーザーは、右手壁面の入口側に設置されたローリングミラーで再度反射し、壁面の任意の場所に投影されている。ローリングミラーは停止している。 この状態をパターンAとする。この時、壁面上に、投影されたレーザーが音と連動して刻々と形状を変化させている様子が確認できる。会場は暗いため、視線を遮る平面としての壁面はほとんど意識されず、レーザーが成す形態は、三次元的なヴォリュームを有する紐や糸が変形する様子にも感じられる。聴覚と視覚は完全にリンクし、「音を見ている」あるいは「波形を聴いている」ような感覚がもたらされる。スピーカーの振動からこのような波形が得られることには驚きを禁じ得ない。スピーカーのほんのわずかの振動をレーザーによってトレースすることで、これだけの波形が視覚化されるという単純な事実がもたらす強い衝撃。音の変化によって波形は様々に変化し、見飽きることがない。ここで再び志水のテキストを引用する。 「音波によって振動させた鏡がつくり出す運動をレーザーによってトレース(描写)することによって音波による様々な運動パターンを形成させ、ローリングミラーによって時間軸を与えました。鏡の表面のトレースされた面積はほんの数平方ミリメートルですが振動現象を構成する一つの抽象化された運動モデルとして表出するでしょう。」

パターンB1:ミラーの回転がゆっくりであるため、Aで見た三次元的な奥行を感じさせる波形のまとまりが、そのまま横へと平行移動してゆく感覚が生じる。この移動を目で追うのも難しくはない。副次的な効果ではあるが、目に先導されて体を捩り、あるいは方向を変えながらこの移動を追うことにより、自分が身を置いている空間を隅々まで知覚し、同時にその空間内で発生している出来事に立ち会っている自分自身の身体感覚が徐々に意識させられることも重要である。 パターンB2:ミラーの回転速度が上がり、波形のまとまりから感じられた奥行を伴う三次元的な把握が崩れ、壁面には水平方向の波状の線が確認できるようになってくる。そして、ミラーの回転速度が上がるにつれて波状の線の幅が徐々に広がり、まさしく波形が出現する。音の変化により、当然、波形も変化してゆくのだが、時にはまさに正弦波としかいいようのない見事な波形が出現する。驚愕である。聴覚によって把握される音が、視覚によって把握される波形とリンクし、時間軸上での運動としてリアルに体感される。ひとつの波形が同じ単位の時間を示すことを想起すれば、ミラーの回転速度によって波形の幅が広がってゆくのを見ていると、まるで時間が伸縮自在であるかのように感じられる。 パターンB3:ミラーの回転速度はさらに上がり、高速となる。波形は横に長くのび、それはもはや移動の感覚を生じないほどの高速となっているため、波形は点滅あるいは明滅として把握される。それは圧倒的な感覚である。リアルタイムで刻々と生じている出来事に対する認識が知覚に追いつかず、全身が痺れるような、何かを感覚的に了解しつつ知覚している自分自身が裏返るような感じたことのない感覚が生じる。わずか数平方ミリメートルの振動のもたらす世界に、自らの身体がミクロ化して参入しているような感覚。原子や電子のレベルの微細な世界に参入してしまったような経験。 以上、ミラーが回転している時の経験を便宜上3つのパターンに分けて記述したが、全体を通して感じられる時間の感覚について若干補足しておきたい。聴覚が把握する音、視覚が把握する波形、そして身体全体が把握する空間内の回転運動。ここまではなんとか思考が追いつくような気もしたが、前述した時間が伸縮しているという感覚は、そのように認識している時間さえもが伸縮しているのでは、という思考がもたらされるに及んで、制御不能となり、その経験にひたすら身を任せるしかなくなるのであった。 志水はコメントで「ローリングミラーによって時間軸を与えた」と述べているが、重要なのは、現実の時間が与えられたのではなく、回転速度の変化によって時間の流れを自在に操ることができるという感覚が生まれたことではないだろうか。例えば、時間を伴う映像を見ている時、その映像が現実の時間の流れとは別の次元の時間軸に支配されていることは暗黙のうちに了解されている。それと同じように、志水の今回の作品に立ち会っていると、現実の時間とは異なる時間の流れが強く意識されるのだ。しかしながら、映画のように別の時間に没入する経験によってではなく、現実の空間に身を置き、リアルタイムで起きている出来事に立ち会いながらこの感覚が得られるため、現実感覚の先鋭化による感覚の覚醒と現実感覚の一時的な喪失が同時に引き起こされ、眩暈のするような感覚が生じるのだろう。 パターンA':気がつくとミラーは回転を停止し、レーザーによる波形は再び壁面の任意の場所に投影されていた。パターンAに戻ったわけである。しかし、回転運動を経験した後では、同じパターンAでも、感覚的な把握はまるで異なっていた。パターンBで感じた時間感覚が、三次元的な奥行を伴う波形のまとまりに内包されており、空間上の停止が時間の停止を示しているように感じられた。水平方向の運動は、三次元的な奥行の知覚に内包されている。つまり、運動を伴う認識は、ミラーが停止している時に壁面に投影される波形に対する認識をも更新してしまうのだ。最後にもう一度、志水のテキストを引用しよう。 「例えば固体、液体、気体の3様態のうち固体の状態でさえも電子のレベルから捉えると、原子核の周りをひたすら回り続ける電子状態があり電子の数、形態によって原子は固有の振動を持つことになり、電子が高速で活発に飛び回る運動を繰りかえす素材として存在しています。」 このような認識を、概念としてではなく、リアルに経験すること。「もの」に対する静的な認識から、知覚している自分自身をも含む「出来事」や「現象」の動的な把握へ。以前、WrKの活動を、1960 年代末の美術状況を参照しながら論じた拙文に、「そのたびごとにリアルななにか」というタイトルを与えた(『美術手帖』1996年12月号所収)。その当時、彼らの活動がその後どのように展開してゆくかは全く想像できなかった。しかし、今回発表された志水児王の 《world models/surface (003)》を経験することが、まさに「そのたびごとにリアルななにか」に立ち会う経験であったことは間違いない。それは、世界に対する認識を更新し、世界の構成に立ち会う経験といっても過言ではない。その時、世界の知覚に先立つ主体としての身体は前提とされず、世界を知覚することでそのたびごとに形成される分裂的・断片的な、もはや主体と呼ぶことのできない、知覚しつつ、知覚される、自らの身体が経験されるのだ。

[うめづ げん] |

|

|

|||

|

|

|||

|