フォーカス

アクションなき「具体」──世界美術史の中の「ニッポンの前衛」(「『具体』──ニッポンの前衛 18年の軌跡」展レビュー)

加治屋健司(広島市立大学芸術学部准教授/美術史、表象文化論)

2012年07月15日号

対象美術館

1954年に吉原治良を中心に関西の美術家が集まって結成した「具体美術協会」(以下「具体」と記す)は、活動の場であった関西においては、よく知られてきた美術団体であり、美術館でもたびたび回顧展が開かれてきた★1。しかし、関東では、戦後日本美術を振り返る展覧会の中で紹介されることが多く、単独の展覧会も開かれてはいるものの★2、活動の一時期のみを扱ったものであり、その活動全体を知る機会がなかったと言ってよい。国立新美術館の《「具体」−ニッポンの前衛 18年の軌跡》展は、そうした「具体」の活動の全容を東京で振り返る初めての展覧会である。

「具体」は、1972年に解散するまでの18年間、実に多様な活動を行なった。機関誌を発行し、野外や舞台で作品を見せ、大阪や東京だけでなく、ニューヨーク、トリノ、パリ等、海外でも展示を行ない、大阪万博にも参加した。初期は、物質、行為、身体、場等への関心を感じさせる作品を発表する(そして後年「アクション」や「ハプニング」の言葉と結び付いて広く知られることになる)が、1957年に来日したフランスの美術批評家ミシェル・タピエとの交流を通して、中期は、タピエが推すアンフォルメルの動向に関与する絵画へと収斂していく。しかし、表現が定型化してきた60年代半ば、アンフォルメル的な表現と決別して、多様な作風をもった多くの新会員を迎え入れるものの、吉原の死去を機に解散する(後期)。

本展覧会の構成は、この3期の区分を踏襲している。村上三郎の《入口》(1955年)の再制作に始まり★3、第1章(展示の各セクションは「章」と呼ばれている)のプロローグ(1954年)と第2章の「未知の美の創造」(1955-57年)までが前期、第4章「「具体」からGUTAIへ」(1957-65年)が中期、そして、第5章「新たな展開」(1965-71年)と第6章のエピローグ(1972年)が後期に相当する。ただし、初期と中期の間に、吉原の戦前の作品を回顧的に振り返る第3章「ミスターグタイ=吉原治良」が挿入されている。

吉原治良《黒地に赤い円》1965年

アクリル・布、181.5×227.0 cm、兵庫県立美術館蔵

初期の活動の大部分を取り上げた第2章でまず目を惹くのは、1955年に芦屋公園で行なわれた「真夏の太陽にいどむ野外モダンアート実験展」と、翌年の「野外具体美術展」を「再現」する展示である。前者に出品された嶋本昭三《この上を歩いて下さい》や白髪一雄の《赤い丸太》、白髪富士子《白い板》、後者の村上三郎《作品(空)》や山崎つる子《蚊帳状立体作品》等の立体作品が展示されている。本展覧会にない作品については看板を立てて、他にどんな作品があったのかを示している。「再現」といったのは、ホワイトキューブである国立新美術館の展示室において、屋外の展示空間を擬似的に体験してもらうべく、芦屋公園の松林の写真を印刷したスクリーンをいくつか垂らしているからである。このセクションでは、「舞台を使用する具体美術」(1957年、58年)や「だいじょうぶ月はおちない」(1962年)、近年発見された第1回具体美術展(東京・小原会館、1955年)の映像も上映されている(後者は奥の休憩室での上映)。

村上三郎《作品》1958年

油彩・布、184.1×146.0cm、北九州市立美術館蔵

第2章の展示室を見た鑑賞者は、初期の「具体」の特徴として広く知られている「アクション」の記録写真が展示されていないことを不思議に思うかもしれない。村上三郎が紙を破る写真、白髪一雄が泥に挑む写真、嶋本昭三が絵の具の入った瓶を投げる写真は、ポスターやチラシには掲載されているものの、この展示室に掲示されていない。そもそも、「アクション」という言葉自体、会場のウォールテキストでもカタログでも、ほとんど使われていない。

しかし、それは意図的なものである。本展覧会の企画者である平井章一主任研究員はカタログに次のように書いている。「たとえば白髪一雄の《泥にいどむ》や村上三郎の《通過》のように、行為する瞬間の記録写真だけがひとり歩きし、マスコミに制作過程を公開した際に撮影されたものであるという説明がないままに、あたかも観衆を集めて行なわれたかのごとく誤解され、行為それ自体が作品であるという認識やパフォーマンス・アートの先駆という評価が生まれるなど、作品の形態や記録写真だけで構築された“行き過ぎた評価”も存在する」★4。「アクション」の記録写真が控え目であるのは、「具体」の初期の活動を、あくまでも作品をベースに考え直していこうという意思の表われなのである★5。

この結果、展示を通して理解されるのは、初期の「具体」が絵画と非絵画作品を両立させていたという事実である。平井によれば、「具体」の初期の活動は「従来の絵画や彫刻の概念を超える作品ばかりが出品されていたかのように思われがち」であるが、「会員たちの多くは、野外展での作品のコンセプトをそのまま二次元の空間に置き換えたような絵画や平面作品も制作し発表していた」★6。本展覧会は、野外展を再構成するとともに、この時期の平面作品を多数展示することによって、初期の活動の両面性を示している。

第2章のセクションを見終えると、当然、この初期の自由な活動が、次第にアンフォルメル的な絵画へと収斂していった様子が知りたくなる。しかし、次の第3章の展示室で紹介されるのは、戦前の吉原の活動である。「具体」の立役者である吉原の戦前の作品や芸術観を紹介することで、「具体」の考えが生まれる背景を見ていこうという趣旨である。初期から中期への移行という、「具体」に関して頻繁に(そしてしばしば否定的に)語られてきた問題に対して、このように巧みにワンクッションを置くことで、中期の作品をそれ自体として鑑賞することができる流れを作り出している。

「具体」は、1956年の「具体美術宣言」に見られる通り、「精神」や「生命」という言葉をしばしば用いている。「具体」の掲げた精神の自由とは、白樺派に代表されるような、1920年代の大正教養主義に由来するものであると平井は論じている。吉原は、「具体」の骨格形成に最も重要な役割を果たしながらも、その思想の背景はこれまで見えにくかった。「具体」のモットーとされる「人のまねをするな」「これまでになかったものを創れ」★7が藤田嗣治から言われた言葉であることは強調されてきたが、そうした系譜の強調に対して、今回の展示は、修正を加えようとしている。戦後、関西に突然変異のように生じたと思われてきた「具体」を、戦前からの流れの中で捉えることで、新鮮な視点を提供している。

次の第4章の展示室に移ると目に入るのが「グタイピナコテカ」の入口の再現である。1962年に大阪・中之島に土蔵を改装して開館したこの「具体」の展示施設は、区画整理のため70年に閉館するまで、「具体」の活動の本拠地となった。土蔵の灰色の腰回り、赤色と黒色の入口、金色の文字が再現されており、この展示室の入口をくぐると、「具体」の展示施設に入ったかのような経験を与えてくれる。

元永定正《作品》1962年

アクリル・布・板、172.0×229.3cm、兵庫県立美術館(山村コレクション)蔵

松谷武判《WORK '65》1965年

ビニール・布、182.2×142.6cm、兵庫県立美術館蔵

そこに展示されているのは、中期のアンフォルメル的な絵画群である。初期に実験的な作品を発表してきた作家たちが、アンフォルメルの様式へと転じていった様子がよく分かる。この部屋で印象深かったのは、様式だけでなく、絵の大きさも均質化していった点である。それは、支持体の問い直しという初期の関心が抑制されたことを物語っている。さらに、次第に大型化していくアンフォルメル絵画と比較しても(より大きな抽象表現主義ほどではないにせよ)全体的に作品が大きく作られているのが興味深い。それは、「具体」が従来のアンフォルメル理解に収まらない可能性をもつことを示唆しているが、この問題について論じるのは今は措いておこう。

「具体」の作家がアンフォルメルに収斂していった経緯について、タピエが主張した海外への運搬や商品価値の視点から考える者もいれば★8、そもそも「具体」は画家集団であり、絵画の生成に向かっていたと指摘する者もいる★9。本展覧会は、タピエとの出会いによって、実験的な作品が絵画へと収斂しつつ、非絵画作品や非アンフォルメル的作品が除外されていったと論じる一方で、この移行は、そもそも絵画と非絵画の双方に取り組んできた「具体」にとって比較的スムーズだったと主張している。そのことによって、二つの異なる見解を調停する視点を提示している。

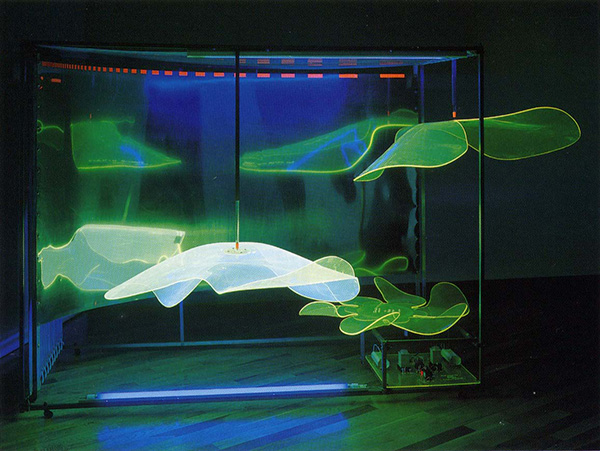

第5章の「新たな展開」は、1965年、多数の新会員の参加によって表現が多様化していった時代の活動を取り上げている。支持体のトリッキーな改変、工業素材等の使用、明快でミニマルな形態の反復、運動や音を伴うキネティックな要素の導入などを試みた作品が多く、「具体」が時代とともに大きく様変わりする様子が分かる。万博の「具体美術まつり」の映像もまた、「具体」の活動の多様化の証左となっている。この時代の「具体」の作品は、関東でまとめて紹介されたことがなく、本展覧会の見どころのひとつとなっている。

ヨシダミノル《Just Curve ’67 Cosmoplastic》1967年

ステンレス、プレクシグラス、蛍光灯、モーターほか

270.0×150.0×175.0 cm、高松市美術館蔵

これまで「具体」は「内容がない」「ブルジョワジーのお遊び」と批判されることもあった。これに対して、本展覧会は、初期の作品を「敗戦後のタブラ・ラサ(白紙還元)の状態にあって、自らの存在を身体的な次元から問い直したいという当時の若者の内的な欲求そのもの」とし、後期の作品群を「大量生産・大量消費が称賛され、誰もがテクノロジーに支えられた明るい未来を信じていた1960年代後半の時代気分との自己同一化の産物」と捉えることで、「具体」の活動を時代の移り変わりとともに論じている。こうした議論を踏まえて、最後に、「具体」は「戦後日本の再建に向けたある種の使命感」をもった社会的な運動であったと結論づけている★10。

本展は、日本で行なわれてきた「具体」研究の蓄積を踏まえて、「具体」の軌跡を率直に見せようとする試みである。「具体」にとっての作品、その国際的な展開、表現の多様な広がり、そして運動の歴史的・社会的意義を、作品を中心に検証していこうとする点で、極めて正統的な展覧会である。2004年の兵庫県立美術館の「「具体」回顧展」の開催を機に刊行された平井の編著と同様に★11、本展のカタログもまた、研究水準を維持しつつ非専門家の読者にも分かりやすい、啓蒙的な内容となっている(黄色と黒色を基調とした森大志郎のデザインもすばらしい)。本展覧会は、その規模、研究水準、そしておそらく入場者数によって、決定的な「具体」回顧展となると同時に、今後の「具体」の理解と研究の重要な足がかりとなっていくに違いない。

最後に、今後の「具体」や戦後日本美術に関する研究の展望について述べて、本稿を終えたい。この展覧会は副題に「ニッポンの前衛」とあるように、海外の視線による「日本」を前提としている。同時に、「GUTAI: The Spirit of an Era」という英語表記が会場やポスター、チラシに大きく登場しており、「具体」の理解がグローバルな文脈と切り離せなくなりつつあることを示している。ポストコロニアリズム以後、グローバルな関心の広がりは、解釈の均一化ではなく、その多様性やアンビヴァレンスを増幅させていくことを私たちは知っている。そうした「世界美術史」の時代、私たちもまた、解釈の一プレーヤーとしてグローバルなフィールドに投げ出されている。この「具体」展が提示した「具体」像が、国内外でどのような理解と解釈を生みだしていくのか、期待とともに楽しみにしているのは私だけではないだろう。

★1──1980年以降に限っても、以下のような展覧会が関西で開催された。「吉原治良と「具体」−1954-1972」(芦屋市民センター、1985年)、「具体−行為と絵画」(兵庫県立近代美術館、1986年)、「具体展Ⅰ」(芦屋市立美術博物館、1992年)、「具体展Ⅱ」(芦屋市立美術博物館、1993年)、「具体展Ⅲ」(芦屋市立美術博物館、1993年)、「「具体」回顧展−あの熱い時代が目を醒ます!」(兵庫県立美術館、2004年)。

★2──「具体1955/56−日本現代美術のリスタート地点」(ペンローズ・インスティテュート、1993年)、「〈具体〉未完の前衛集団−兵庫県立近代美術館所蔵作品を中心に」(渋谷区立松濤美術館、1990年)。

★3──本展覧会の内覧会で、村上三郎の子息である村上知彦が行なった。紙を引き裂く破裂音が印象深かった。

★4──平井章一「「具体」−近代精神の理想郷」『「具体」−ニッポンの前衛18年の軌跡』(国立新美術館、2012年)、12-13頁。

★5──ただし、電気自動車を使った金山明の制作風景の写真はこの展示室にある。白髪が足で描く様子や、嶋本がガラスの瓶を投げて描く様子を写した小さな写真は、第4章の展示室の作品の横に参考資料として付けられている。村上、白髪、鷲見康夫、向井修二などが舞台上で行なうアクションの様子は展示室の映像に、村上が紙を破る様子や白髪が泥に挑む様子は、休憩室の映像に含まれている。

★6──平井「未知の美の創造」、同書、22頁。

★7──この「具体」のモットーには、さまざまなヴァリエーションがある。他にも、「今までになかった絵をかけ」(吉原「わが心の自叙伝」(1967年7月))、「今までになかったものをつくれ」(白髪「冒険の記録」(1967年7月))、「誰もやっていないことをやれ!」(兵庫県立美術館企画・平井章一編著『「具体」ってなんだ? 結成50周年の前衛美術グループ18年の記録』(美術出版社、2004年))等がある。しかし、「絵を描け」と「ものをつくれ」と「やれ!」では、意味が大きく異なっており、検証の余地があるだろう。第1章の入口のウォールテキストに書かれているのは、「今までになかった絵をかけ」である。

★8──山本淳夫「「具体」1954-1972」『具体展Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』(芦屋市文化振興財団、1994年)、6-26頁。

★9──建畠晢「生成するタブロー−具体美術協会の1950年代」『絵画の嵐・1950年代−アンフォルメル 具体美術 コブラ』(国立国際美術館、1985年)、14-19頁、尾崎信一郎「具体−絵画へいたるアクション」『具体資料集−ドキュメント具体1954-1972』(芦屋市文化振興財団、1993年)、11-18頁。

★10──平井「「具体」」、14頁。

★11──注7を参照。

「具体」──ニッポンの前衛 18年の軌跡

会期:2012年7月4日(水)〜 9月10日(月)

会場:国立新美術館

東京都港区六本木7-22-2/Tel. 03-5777-8600(ハローダイヤル)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)