フォーカス

東松照明のカラー写真──追悼・東松照明

甲斐義明(20世紀美術史、写真史)

2013年02月15日号

戦後に活躍した写真家の一人、東松照明(とうまつ・しょうめい、1930-2012)への追悼文を甲斐義明氏にご執筆いただきました。

東松照明の訃報が年明けに伝えられると、アメリカ合衆国やヨーロッパの主要媒体が次々と追悼記事を掲載し、改めてこの写真家に対する世界的な評価の高さを実感させられた。東松の60年に及ぶ経歴は、1975年の『太陽の鉛筆』の出版を機に大きく転回したと言われている。それ以前の東松は、米軍基地や長崎の被爆者の生活などの題材を通して戦後の日本、とりわけアメリカ合衆国の存在がそれに与えた影響を、クローズアップやモノクロームのコントラストといった写真表現上の技巧を駆使して、見る者の感覚に直接訴えるような形で映像化することを試みていた。これに対して『太陽の鉛筆』以降は、アメリカニゼーションのテーマを一旦棚上げし、むしろその影響に染まっていないと彼が感じた日本各地の風景や文化を、カラー写真を用いて撮影し続けた。1970年代中頃を境目とする、このような主題と表現形式の転換が東松自身によってはっきりと意識されていたことは、何度か表明されている次のような言葉からも明らかである。「今回、これまでの50年間の写真の見直しをやってて、少し見えてきました。モノクロからカラーへの移行はアメリカ離れだということが。僕のモノクロ写真にはアメリカが見え隠れしているけど、カラー写真にアメリカの影は薄い」★1。

外国語によるものも含めれば、東松照明はもっとも数多くの、しかも示唆に富んだ言葉が書かれてきた日本の写真家と言ってよいだろう。それは東松作品が「写真界」やさらには美術の世界とは無縁の人々に対しても強く訴えかけるような普遍性を備えているからに他ならない。しかしながら、東松作品に関する批評の多くが「カラー以前」を中心に論じ、「カラー以降」についてはいまだ十分に語られていないことも事実である。したがって私たちに残された課題のひとつは「カラー以降」の東松作品について、その真の意義はどこにあるのかを見きわめることであろう。もちろんそこにはクリティカルな視点も欠かせない。例えば、清水穣は東松のカラー作品のうち『光る風──沖縄』や「桜」のシリーズについて、それが「あるがままの日本」を回復しようと試みつつも、そもそもそのような概念自体が「フィクション」でしかないために、「ピクトリアリズム」に陥っていると指摘している★2。東松のカラー作品に「日本の美」──それは『光る風──沖縄』が収められた『現代日本写真全集』のサブタイトルでもある──についての本質主義的な捉え方を読み取ることは困難ではない。とりわけ琉球諸島で撮影されたカラー作品にしばしば現れるコバルトブルーの海や空は、そのまま旅行ガイドや不動産屋のカレンダーに転載されても支障なく通用してしまいそうな無邪気さ、さらには無邪気さゆえの不気味さを湛えている。

とはいえ、それを不気味と捉えるのは、批評家の穿った見方だと付け加えておかねばなるまい。青い海や空が鮮やかに写された写真は一般には好ましいものとして受け止められるのであり、そのような写真の選択に無意識の、あるいは計算されたロウブラウな美意識を見出すことも可能である。ケヴィン・ムーアが指摘しているように、アートとして作品を制作する写真家たちが長らくカラーを避け、モノクロームにこだわり続けたのは単に技術的な制約からだけではなく、作者としての写真家の存在がより希薄に見えるカラー写真という形式自体が、非芸術的な商業写真やアマチュア写真を連想させてしまうからであった。東松のカラー作品の多く、特に初期のそれには、媒体のこのような特性に抗うのではなく、むしろ肯定し活用しようとする思い切りの良さがある★3。

清水は2009年の「色相と肌触り 長崎」展に出品されたカラー作品に対しては一定の評価を与え、「色彩は、ある被写体の固有色ではなく、テクスチュアを通じて別のさまざまな被写体へと浸透していく」ことで、写真は「あるがまま」の対象ではなく、むしろその他の「写真群へと開かれる」と述べている。確かに、最晩年の仕事である二冊の展覧会カタログ、『東松照明展──色相と肌触り 長崎──』と『東松照明と沖縄 太陽へのラブレター』ではカラー写真はそれまでと異なった様相を呈しているだけでなく、カラーを中心とした以前の写真集や展覧会カタログを再解釈するための手がかりも与えている。

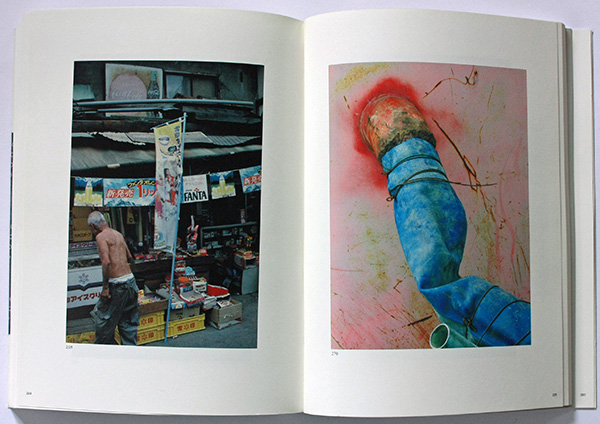

左頁=撮影地:長崎市大浦町界隈、撮影年:1979

右頁=撮影地:長崎市浜町、撮影年:2007

(出典=『東松照明展──色相と肌触り 長崎──』図録、224-225頁)

このことに関して、ここでは次の二点を指摘しておきたい。第一に、異なる年代に撮影されたカラー写真が並置されることで生み出される効果である。『色相と肌触り 長崎』と『東松照明と沖縄』の「V章 写真はイメージで綴るラブレター〈琉球ちゃんぷるぅ〉-2011」のセクションでは、過去のカラー写真を新たにデジタル・プリントしたものと、2000年以降に撮影された近作が混ぜ合わされて配置されている。写真のページには図版番号しか記載されていないため、読者は巻末の作品リストと往復しながら、写真の撮影年を確認することを迫られる。

『色相と肌触り 長崎』に掲載された論考で今福龍太は、東松の制作行為を「時の群島を渡りながら、意図的に異質な時を接触・干渉させようとする試み」と捉えている★4。撮影時期が隔たった写真をシャッフルし、並列的に呈示するという編集方法は、個々の写真ですでに生じている「接触・干渉」を効果的な形で増幅させている。森山大道が以前から行っているように、この編集方法自体は珍しいものではない。だがこの二冊の展覧会カタログでは、モノクロームのそれとは異なる、カラー写真特有の時間性とでもいうべきものが露出しているように感じられる。

もうひとつは、両者に収められたカラー写真の中で色彩がことさらその存在感を示しているとき、そのかなりの割合が「塗られた色」だということである。鮮やかな、あるいはくすんだ色のペンキが塗られた木壁、トタン板、コンクリート、船体といったモチーフがそこには繰り返し現れる。もちろん私たちが日常的に目にする人工的な色彩の多くは塗られたものである。しかし東松の晩年の写真にとらえられた色面では、塗りムラや塗料の剥がれによって、その「塗ってあるという状態」が強調されている。「塗られた色」はしばしば植物のヴィヴィッドな色彩と並置されており、そこに人工と自然の対照を見出すのは容易い。しかし「塗られた色」の前面化はそうした二項対立が単純すぎることも明らかにする。なぜなら「塗られた色」は東松によるカラー写真それ自体の人工性および記号性も暗示しているからである。色は写真に内在するのではなく、ちょうど木や石の表面にペンキが塗り重ねられるように、写真イメージの支持体に後から付け加えられるのであり、それはナスタチウムの鮮やかなオレンジ色の花が画面を埋めている一枚(『東松照明と沖縄』180頁)でも同様である。したがって「塗られた色」は、カラー写真の「あるがまま」への志向を内側から否定する、とまでは言えなくとも、少なくとも一旦立ち止まって、そのような志向が意味するものを熟慮することを写真を見る者に対して促すのである。

東松は1998年に次のように書いていた。「私のカラー写真は、いったん日本的なものに向かうけれど、そこには立ち寄るだけで留まらず、日本の向こう側へとジャンプする。しかし、着地点はまだ見えない」★5。東松の最晩年のカラー作品は果たしてどのような地点に到達したのか。それを明らかにするのは私たちに残された仕事である。

★1──1999年の飯沢耕太郎との対談。以下に再録。『東松照明展──沖縄マンダラ』沖縄県、2002年、191頁。

★2──清水穣「批評のフィールドワーク5 東松照明展『色相と肌触り──長崎』のために」(http://www.art-it.asia/i/a/toumatsu3/)。ただし『光る風──沖縄』では、巻末に東松自身による詳細な作品解説が付されていることに留意する必要がある。

★3──Kevin Moore, “Starburst: Color Photography in America 1970-80,” in Moore, ed., Starburst: Color Photography in America 1970-80(Ostfildern: Hatje Cantz: 2010), 8-36, esp. 19.

東松の作品に限らず、カラー写真の過剰なまでの匿名性や非物質性は、一方で1960年代後半における日本の写真表現のラディカリズムと結びつきながら、他方では低俗性や商業性(さらには、その商業性によって要請され、回復される作家性)とも無縁ではいられなかったということである。この緊張関係は同時期の篠山紀信の作品により顕著な形で表れている。ロウブラウな美意識は東松が沖縄で撮影した写真を「イメージで綴るラブレター」と呼んでいることとも無関係ではないだろう。さらに言えば、自作を「ラブレター」として呈示することは、写真撮影につきまとう倫理的問題に対する東松なりの解答でもある。これに関しては以下の論考が示唆に富んでいる。仲里効「ラブレターと挑発の閾──東松照明の〈沖縄へ/沖縄から〉」『東松照明と沖縄──太陽へのラブレター』沖縄県立美術館・博物館、2011年、8-12頁。

★4──今福龍太「長崎から、時の群島へ」『東松照明展──色相と肌触り 長崎──』、長崎県美術館、2009年、11頁。東松による「群写真」という発想については、以下の論考に詳しい。林田新「星座と星雲──『名取=東松論争』に見る『報道写真』の諸相──」『映像学』第84号、2010年、21-37頁。

★5──東松照明「カオスの海へ」(1998年)『日本列島クロニクル──東松照明の50年』東京都写真美術館、1999年、166頁。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)