フォーカス

身体・地球・宇宙へと広がる、内臓のはるかな記憶──「内臓感覚──遠クテ近イ生ノ声」展レビュー

檜垣立哉(現代フランス哲学、生命論)

2013年06月15日号

対象美術館

金沢21世紀美術館にて開催中の展覧会「内臓感覚──遠クテ近イ生ノ声」のレビュー。おもに、ルイーズ・ブルジョワ、加藤泉、ビル・ヴィオラ、ピピロッティ・リストの出品作品をとおして。

身体=からだが芸術の対象となるのは、遙か古代からの習わしである。ギリシア的な美の基準は、人間の裸体の均衡や健康さにこそ求められていたのだし、また顔は絵画のテーマとして、仮面というその裏のありかたとともに、つねに身体を描くことの軸になってもきた。

だが、考えてみれば明確なように、それは身体=からだの表面にすぎないものである。身体がそなえているヴォリューム=体積のほとんどは、実はこうした表面から隠されたところでひっそりと息づいているのである。身体の内側は、普通はわたしたちにはみえない。それがあからさまにされるのは、事故や病気などの異常事態、あるいは死体解剖や、胎児を対象とするといったような、いのちの縁ともいえる場面においてでしかない。それは、かなりグロテスクなものでありうるだろう。そしてそこで、自分が自分の臓器なるものを眼にしたとしても、それが「自分」のものであるという実感は、どうにもえがたいのがつねのことではないだろうか。

内臓とは、そうした意味で、われわれの近くにありながら、まさに遠い存在でしかありえない。そして内臓感覚が提示してくれる時間のリズムもまた、自分を形成するものとして確かに間近にありながらも、それ自身は遠い過去からひきつがれてくる、自分の生を越えでた何かを告げてくれるものなのである。

金沢21世紀美術館で開催されている「内臓感覚」のいくつかの作品も、そうした仕方で、われわれが内に含んでいるわれわれのものならざる違和感、調和がとれて親しみのある身体の「表面」とは対照的な、その薄皮をはいだ場面にみいだされる何かをとりだそうという意図を強く含んでいる。それは端的に血腥いし、それだけをみせつけられると凄惨な感じを与えもする。ルイーズ・ブルジョワの描く男女の交合と胎児の絵(まさにそれは、「家族」と題されている)が、滲みでる赤の彩りによって描かれていること、加藤泉のプリミティヴな絵画をおもわせる作品、身体の輪郭は残しながらもあたかもその表皮がはぎとられたかのようなオブジェが、赤という色彩を強くおしだしていることは、そうした臓物としての自分の中味を描くさいに典型的なことであるだろう。

それはギリシア的な、調和のとれた身体の内側に確かに宿っている、いのちの揺動をよく示しているともいえる。加藤の絵画のひとつが、手足にも顔が描かれているように(これは絵画の人類学的な事例において数多くみいだされることでもある)、それは自らの身体のなかに宿る他者、身体そのものが私ではないほかのいのちを含んでしまう事情を露呈させるのである。

1──ルイーズ・ブルジョワ《家族》2008年

グアッシュ/紙、各59.7 x 45.7 cm、12点組

Courtesy Cheim & Read and Hauser & Wirth, Photo: Christopher Burke, (c) Louise Bourgeois Trust/Licensed by VAGA, NY

2──ルイーズ・ブルジョワによる作品展示風景

撮影=豊永政史

3──加藤泉《無題》2012年

油彩、カンヴァス、H194 x W260.6 cm

(c) Izumi Kato、撮影=渡邉郁弘

だが他面、身体の内部を描くことには、こうした血腥さとは異なった別の側面が含まれてもいる。

近年、身体を対象とした芸術において、その内側が描かれがちであることには、身体にかんする科学やテクノロジーの展開がおおきくかかわっているといえる。今回の展示ではそれを明示するものはあまりなかったが(ブルジョワの「胚」などはそれに該当するだろう)、身体とは、一面ではiPS細胞によって提示されるような、それ自身何のかたちをとることもない無定型の細胞によって形成されるものでもある。そこでおおきな役割をはたす神経系の塊としての脳の働きや、その内容をなすシナプスの動きは、いかにも無機質的でありながら、その総体のイメージはMRIによってあきらかにされてきている。それは到底自分のものとはいい難いが、自分が自分である意識や動きを支えているものである。テクノロジーが示すこのようなイメージは、むしろ無機質的で機械的なものでさえあるだろう。そしてそうした無機質なものによって、はじめてあかされる記憶の層、自分のものとはいえないかもしれないが、自分がそこから立ちあがる過去の記憶も描けるのではないか。ここではビル・ヴィオラとピピロッティ・リストによる、二つの映像作品をとりあげてみたい。

前者は、死にゆく老人のイマージュや心音を背景にしながら、さまざまな記憶を駆け巡っていく映像である。もちろんこうした映像は、ベルクソン(フランスの20世紀の哲学者)の述べる「記憶の走馬燈」と類似したもののようにもうけとられるだろう。だがヴィオラの映像において特徴的であるのは、それが唐突に大地の地層のイメージや、個人を越えた歴史性へダイレクトに、しかし無機質的にむすびついていることである。記憶の古層を身体の内部に辿っていくときに、もちろん個人の記憶がその核になることは確かである。幼児期や子供時代の追憶はその典型でもある。だがそこには、どうしても自分の枠に収まらない記憶そのものがはいりこんでしまう。植物や動物の生、そして地層や天体の生そのものにつながっていく時間の集積。自分の時間を遙かに越えた時間は、こうした記憶のイマージュによって解放されていく。

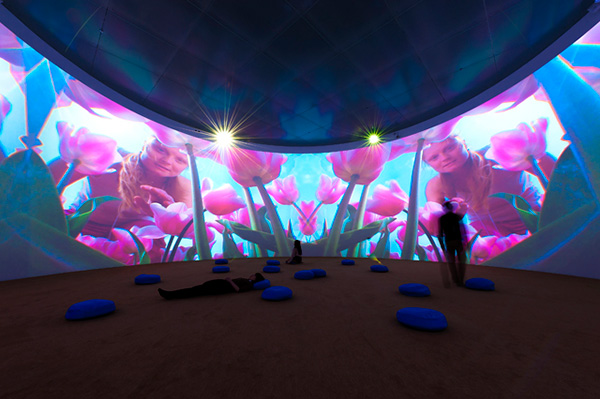

リストによる、360度の大パノラマで上演されている作品は、そのあり方をさらに強く感じさせる。熱帯をおもわせる自然のなかに裸体で這い回る女性の姿は、一見すると内臓感覚からは遠いもののようにみられもするだろう。だがここで咲き誇る真っ赤な花は、自然という臓器の内部に流れる血と重なりあってはいないだろうか。裸体で這い回る女性が動物と争って獲得しようとする果実は、食物であると同時に、まさに生殖に不可欠な細胞なのではないか。そして女性が泳ぎ回る海は、これも羊水そのものでもあるのではないか。

パラドックスのような言い方になるかもしれないが、ここでは内臓は、むしろわれわれの外にあるのである。地球という身体の内臓、あるいは宇宙というさらにコスモロジックな広さをもってかたられる身体の内臓……そこでの自然は、それ自身が地球の身体でもあり宇宙の記憶でもある。それは自分の内臓がそなえている古代からの感覚そのものが、反転するように露呈されるものでもある。

4──ビル・ヴィオラ《パッシング》1991年

ウィン・リー・ヴィオラの思い出に

ヴィデオ、白黒、モノラル・サウンド 54分

Photo: Kira Perov, Courtesy Bill Viola Studio

5,6──ピピロッティ・リスト 《肺葉(金沢のまわりを飛び交って)》 2009/2013年

オーディオ・ヴィデオ・インスタレーション(「内臓感覚──遠クテ近イ生ノ声」展示風景)

撮影=豊永政史

この展示の基調になっている、解剖学者の三木成夫が見出した、われわれの細胞の増殖、胎児の形成、身体のあり方そのものに刻みつけられた、自然のリズムとしての生成変化が、ここではさらに一度反転して、自然の地層や自然史のなかにとらえられているとはいえないだろうか。

内臓感覚に関するこれらの芸術は、身体を見直す際に、われわれがあまりにその表面性にとらわれすぎてきたこと、そしてその内側と外側とが、途方もない時間的深みをもった自然であり、親しみのある身体表面とは異なった無機性と、その生命力に溢れたものであることをおもい起こさせざるにはいられない。それはまた、そうして反転する内と外とのあいだの薄い膜のような存在でしかない「自分というもの」についても、さらなる考察をうながす契機となるだろう。

内臓感覚──遠クテ近イ生ノ声

会期:2013年4月27日(土)〜9月1日(日)

会場:金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂1丁目2番1号/Tel. 076-220-280

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)