フォーカス

あばかれる東京の内臓 「岡崎京子展 戦場のガールズ・ライフ」

池川玲子(日本近現代女性史)

2015年03月15日号

対象美術館

岡崎京子展 戦場のガールズ・ライフ

1981年。その、下北沢の床屋の娘はまだ16才。アマチュア投稿雑誌にちょっと目を引く短文を寄せている。「キョウカショに、口から胃までの絵を描いて“おおっ!胃のかたちとはなかなか難しいのお”などと思いつつ、腸まで描きすすめていたのです。突然!“人間とは管だ!”なんて思いこんでしまった……(略)……骨に視点をむけると、私たちはコーモリガサ。肉に視点をむけると、私たちは100グラム230円」(「人間とは骨であった!」『ポンプ』3月号)。

1995年。30歳を少し過ぎた彼女は、今や押しも押されもせぬプロの漫画家。老舗出版社のPR雑誌に、小説ともエッセイともつかない小品を載せている。「この前こんな夢を見た。げえげえと私は内臓を吐き出す。私は裸でそこは風呂場のような所である。内臓をじゃぶじゃぶと洗うともう一度飲みこむ」(「蛇」『ちくま』6月号)。

薄い皮膚に詰まった肉と内臓と骨としての人間。そのもろく薄暗く不可思議な内部を、解剖学者のまなざしであばき出した漫画家。「岡崎京子展 戦場のガールズ・ライフ」を回遊しているうち、そんな考えが泡粒のように浮かんできた。

世田谷文学館で開催されているこの展覧会は、デビュー前のイラストや小学校の卒業文集を揃えた「Prologue オンナノコ考現学」からはじまって、4つのSCENEが続き、「Epilogueにかえて そして冒険は続く」で締めくくられる。出口には作者自身のメッセージが掲げられている。ライブラリーでは、単行本化された作品はもちろんのこと、投稿時代の作品を閲覧することもできる。通常の展覧会グッズの他に、作品にちなんだチョコレート菓子も売られている。愛と商魂の伝わるビター&スイートな企画展だ。

岡崎京子展より 著者撮影

昨秋出版した『ヌードと愛国』(講談社現代新書)をきっかけに展覧会レビューを依頼された私の興味は、もちろん、「インモー5万本」(川勝正幸)と称される岡崎のヘア・ヌード。しかし展示作品中のヘア・ヌードを数え上げる試みは7体までで挫折した。老若男女入り混じったファンの多さのため、ひとところに留まりかねたこともあるが、それ以上に、現時点における岡崎作品の双璧『リバーズ・エッジ』(1993〜1994年)と『ヘルター・スケルター』(1995〜1996年)の展示に圧倒されたためだ。ライブラリーに駆け込み、手当たり次第に関連書籍を手に取って、展覧会場に舞い戻ったところで上記の思考に至ったという次第。

岡崎京子 『リバーズ・エッジ』(宝島社)(左)、『ヘルター・スケルター』(祥伝社)(右)

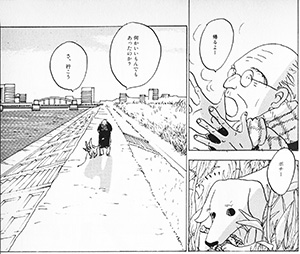

『リバーズ・エッジ』は、朝焼けの方向に東京タワーを望む郊外を舞台にした高校生たちのドラマ。地上げ後に放置された川沿いの空地に転がる白骨死体が鍵となっている。東京中心部の芸能界が舞台の『ヘルター・スケルター』は、女性タレントの栄枯盛衰に非合法の美容医療を追跡する検察官が絡む。

一見、全く無関係な二作品だが、実は、同一時間軸上の物語であり、コインの裏表のような、あるいは内臓を結合させたシャム双生児のような関係にある。

具体的なつなぎ目となっているのは、どちらの作品でも重要な脇役を演じる、そしてどちらの作品でも「15才の高校生モデル」という設定の吉川こずえである。例えば『ヘルター・スケルター』の一場面。モデル事務所に現れた彼女の頬にはかすり傷がついている。スタッフの悲鳴。「気をつけてよ〜〜商売どーぐに傷つけちゃあ!!」。実は彼女が傷を負ったのは『リバーズ・エッジ』の世界でのこと。犯人は例の空地にはびこるセイタカアワダチソウだ。

過食と嘔吐が習慣化してしまっている吉川こずえだが、『リバーズ・エッジ』の主人公・若草ハルナが調理実習で焼いたクッキーには口をつけない(吐き出してしまうのが忍びなかったのだろう。彼女はハルナを好いている)。焦げ目のついたクッキーはそのまま『ヘルター・スケルター』の世界に持ちこまれる。しかしそれが『ヘルター・スケルター』の主人公・りりこの口に運ばれることもない。そもそもりりこは、食物一切を口にしない。最後には、美貌を保つための薬すらトイレに流し、怪しげなドラッグと酒だけを摂取するようになっていく。そのようなりりこを、岡崎は、「表面は美しいが中身は虫に食い荒らされている果物」と表現する。詰め込んで吐くこずえ、荒廃した空洞のりりこに対し、ハルナは、とてもすこやかな消化管をもつ少女として描かれる。母と交代で食事を作り、学食のパンを食べすぎ、宿便に悩む。二つの物語は、女たちの内臓の相違によって、密やかに絡まり蠕動していく。

岡崎が、『ヘルター・スケルター』のアイデアの、そのまた原形について言及したのは1992年の秋。その文章には内臓のはみ出たカエルのイラストが添えられている。翌年開始された『リバーズ・エッジ』の中には、このカエルが校舎の落書きとして登場する。『ヘルター・スケルター』の連載はさらにその翌年。二つの作品はおそらく、一個の受精卵から分裂発生したものだ。

「スキャンダル」(『コトバのカタログ 植島啓司と岡崎京子のFAX通信』)『オカザキ・ジャーナル』(平凡社)より

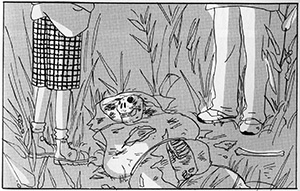

『リバーズ・エッジ』(宝島社)より

校舎の一角で食べ物をむさぼるこずえの横に落書きが見える。

岡崎の解剖学的なこだわりは、引用された数々の図像にも見てとれる。『リバーズ・エッジ』の重要人物・山田一郎は、死体を眺めながら悔しがる。「もっと早くみつけてれば ふくらんだりとかウジがわいたりとか見れたんだけど」。ここには九相図のイメージが忍び込まされている。九相図とは、死体が腐り、蛆虫がわき、肉を犬や鳥に食われ白骨化していく様子を、九つの段階に分けて表わした絵画で、そもそもは、仏僧が煩悩をはらい悟りをひらくために用いたという。特に中世に好まれたモチーフで、小野小町など伝説的な美女が素材となっている作品が多い。

ジェンダー美術史研究者の亀井若菜は、九相図の仕掛けを、「女性の体を汚いもの、かつ性的なものとして表し、男性の性的欲望を戒めながら、その絵そのものが男性の性的欲望ともなるものと言え、女性を二重に貶める表象である」と喝破する。

『紙本着色九相図』(部分) 九州国立博物館収蔵品デジタルアーカイブより

しかし、『リバーズ・エッジ』の白骨は、そのようなジェンダー的解釈をはぐらかしてしまうような、捻転した位相に配置されている。彼もしくは彼女は、衣服もアクセサリーも身に着けていない。骨盤すら失っている(九相図の約束事に則って、それが犬のしわざであることが示唆される)。岡崎は、あえて、死体の性別を特定する手がかりを隠ぺいしている。しかも、死体を眺めるという行為によってかろうじて精神の均衡を保っている山田と吉川は、二人ながら同性愛者なのだ。

『リバーズ・エッジ』(宝島社)より

『リバーズ・エッジ』(宝島社)より

キレイな顔が災いして、男子生徒たちの「“攻撃誘発性”のマト」となっている山田は、いじめられた後に毒づく。「ボクを虫けらあつかいするやつら 生きたまま内臓えぐり出して 皮膚裏がえして塩まぶして 犬にくわせてやりたい」。彼が死体から受け取っているのは、安堵と勇気だ。一方の吉川は、「親を食わせる」ために小さい頃から芸能界で生き抜いてきた(全身整形美女のりりこは、心の中で、生来の美貌を誇るこの後輩に悪態をつく。「口から手エつっこんで内臓ひっばり出して表裏さかさまにしたろか!!」)。その吉川は死体を前にこう思う。「世の中みんなキレイぶってステキぶって楽しぶっているけど ざけんじゃねえよ」「ザマアミロ」。

蒲団にくるまれた白骨は(そして岡崎は)、彼らを(そして読者を)、いったいどこに誘なっているのだろう。そこは悟りの境地なのだろうか、それとも果てしない煩悩地獄なのだろうか。

『ヘルター・スケルター』からもひとつ。この作品には、夢とも現ともつかぬシーンがいくつか挿入されている。

『ヘルター・スケルター』(祥伝社)より

その背景に使われている筋肉と内臓の図版は、アンドレアス・ヴェサリウス(Andreas Vesalius)の『人体の構造』(De Humani Corporis Fabric, Basel, 1543年)の複数画面を合成し、そこに内臓を描き加えている可能性が高い。岡崎は、さまざまな解剖学的なイメージを収集し、それを作中に散りばめている。

左:筋肉第1図 右:筋肉第6図 Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabric, National Library of Medicine

さらに興味深いのは、それぞれの作品における東京の描かれ方だ。岡崎は、東京という都市を、書割めいた空間として把握する(私はそこに、同時代の劇作家・如月小春(1956~2000年。『ロミオとフリージアのある食卓』、『家、世の果ての…』、『工場物語』など)と通じる何かを感じるのだが、これについてはいつかまた)。書割であるからには表と裏とが存在する。『リバーズ・エッジ』はバックステージ、『ヘルター・スケルター』は、ピカピカのオンステージだ。さらに深読みすれば、この二作品には、擬人化された東京の内臓と表皮が描かれているとも解釈可能だ。「広くゆっくりと淀み、臭い」河(岡崎京子「ノート あとがきにかえて」『リバーズ・エッジ』)は腸管の末端であり、『ヘルター・スケルター』の高層ビル群は、「皮をはぎ脂をとかし肉をそぎ肉を詰め歯を抜きあばら骨をけずってつくった娘」の美しい皮膚そのもの。そして東京は、さらなる変容を目指して、いつも解体中であり、いつも建設中だ。

左:『リバーズ・エッジ』(宝島社)より 右:『ヘルター・スケルター』(祥伝社)より

岡崎京子が休筆にはいってから20年になる。この間に東京は20才老いた。とはいえ、彼もしくは彼女はまだまだ意気軒昂で、今度はオリンピックとやらに向かってうわっ面を飾りたてるつもりらしい。そんな東京を、頭蓋骨骨折、内臓破裂の重傷からサバイヴした彼女は、どう見ているのだろう。

展示のうち、「SCENE 3平坦な戦場」が、私は一番好きだ。『リバーズ・エッジ』の一コマが大きく引き伸ばされている。足元には例の白骨。「尿や経血や精液」の「溶けこん」だ河の臭気が漂ってくるような(「ノート あとがきにかえて」)、遠いビル群から都市のノイズが聞こえてくるような空地。風にそよぐセイタカアワダチソウの群生が、東京の陰毛のように見えてきたところで、会場を後にした。

岡崎京子展より

主要参考文献

岡崎京子『リバーズ・エッジ』宝島社、2000年

岡崎京子『ヘルター・スケルター』祥伝社、2004年

岡崎京子『ぼくたちは何だかすべて忘れてしまうね』平凡社、2004年

岡崎京子『オカザキ・ジャーナル』平凡社、2015年

岡崎京子『岡崎京子 戦場のガールズ・ライフ』(展覧会図録)平凡社、2015年

OKAZAKI Principle Alliance編『OKAZAKI-ism―岡崎京子研究読本』21世紀Box、2002年

亀井若菜「不浄観から読み解く「掃墨物語絵巻」─中世絵巻が見せるフェミニン・エンディング」、 『視覚表象と音楽』明石書店、2010年

今野裕一他編『夜想5 特集・屍体 幻想へのテロル』ペヨトル工房、1982年

椹木野衣『平坦な戦場でぼくらが生き延びること―岡崎京子論』筑摩書房、2000年

杉本章吾『岡崎京子論 少女マンガ・都市・メディア』新曜社、2012年

ばるぼら『岡崎京子の研究』アスペクト、2012年

吉田久恭編集『KAWADE夢ムック 文藝別冊 岡崎京子<増補新版>』河出書房新社、2012年

本稿執筆にあたっては、世田谷文学館、新保淳乃氏にお力添えをいただきました。記して感謝します。

岡崎京子展 戦場のガールズ・ライフ

会期:2015年1月24日(土)~3月31日(火)

会場:世田谷文学館

東京都世田谷区南烏山1-10-10/Tel.03-5374-9111

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)