フォーカス

匿名のアコースティック・イメージ──「サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡」展に寄せて

大山エンリコイサム(美術家)

2015年06月15日号

対象美術館

1. ふたつの空間性

──『イタリア人たち』と称する絵があっても、どこにもイタリア人を探してはならない。まさに、そういう名前以外には。「名前」には絶対的な(十分な)喚起力があるということをトゥオンブリは知っている★1。

ロラン・バルトを支持することからひとまず始めるなら、トゥオンブリの作品において問題となるのは、キャンヴァスか紙かといったことではない。なされるべき区別はむしろ、次のふたつの状態のあいだにある。すなわち、喚起力が十全な状態と、そうでない状態のあいだに。

これはふたつの基本的な空間性として把握できるだろう。ひとつは《パノラマ》(1955)★2のような、空気遠近法的に重ねられた視覚のレイヤーが、キャンヴァスの表面から「奥」へ広がるような「イリュージョンの空間」。もうひとつは《無題》(1961/1963)のような、キャンヴァスの表面の「上」にレイアウトされたさまざまな視覚要素が、それぞれの意味を上演するような「記号の空間」。前者を映像的とするなら、後者は演劇的と言えるかもしれない。あるいは後者がのちのジャン=ミシェル・バスキアをどこか彷彿させることを思えば、前者を抽象表現主義的、後者を新表現主義的と言い換えてもよい。いみじくも、これらふたつの表現主義運動のちょうど狭間に、私たちの巨匠は位置している。

手短に言って、このふたつの空間性の隔たりは、伝統的な意味での絵画とイラストレーションの相違に還元できるかもしれない。ただし繰り返せば、トゥオンブリの仕事において両者は、キャンヴァスか紙かという物理的支持体の差を超えて発生する。

したがって、原美術館で開催中の日本初の大型個展「サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡」(2015年5月23日〜8月30日、以下「紙の作品」展)は、タイトルの通り、紙に制作された作品のみを展示しながら、そこに表現の画一性はほとんど感じられない。むしろ抽象表現主義の影響下にあった初期作品から、たとえばトゥオンブリも出展し、ドイツ新表現主義の登場を促したとされる「ア・ニュー・スピリット・イン・ペインティング」展(ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ、ロンドン、1981)をひとつの起点に捉えられる80年代以降の新しい絵画の影響もうかがえる中・後期以降の作品まで、まさに50年の歩みが概観できる内容となっている。

《Untitled(無題)》 1961-63年 50×71cm 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、紙

© Cy Twombly Foundation/Courtesy Cy Twombly Foundation

2. 「THE ITALIANS」の聴覚映像

では、喚起力とはなんだろうか。より正確に問うなら、バルトが言及する作品《イタリア人たち》(1961)における「THE ITALIANS」という記述はなぜ、さまざまな要素が意味を上演する「記号の空間」より、空気遠近法的にレイヤーが重ねられた「イリュージョンの空間」において、いっそうの喚起力をもつのか。

ここではさしあたり、次の単純な事実を指摘しておきたい。「記号の空間」において記述は、具体的な対象を指示する、またはなにか事柄を(まさに)「述べている」と意味論的に理解される。それは手書きであってもせいぜいノートに書かれたメモに過ぎず、ミステリー小説であればさまざまな推論への想像力を掻き立てるとしても、犯人探しという単一の目的に方向づけられた謎解きゲームに奉仕する一素材の地位を出ることはないだろう。

「イリュージョンの空間」においては、「THE ITALIANS」という文字列は、その震えるような手ぶれによって、図像として反復不可能な一回性を与えられるのみならず、その消え入りそうな脆弱さによって(意味論的解釈というよりも)ある種の聴覚的経験へと観者を誘う。すなわち、空気遠近法的なレイヤーによってぼかされ、かすれた文字列の残像は、まさに空気の振動として届けられる「響き」として聴覚的に感じとられるのではないか。

大切なのは、それが一度きりの「音」ではなく反復する「響き」として、つまり持続するエコーとして感覚されるように思われることだ。目の前にある絵画、そしてそこに表記された「THE ITALIANS」という文字列は物理的に同一であり、反復されない一回性の図像であるが、私たちはそれを見つめながら「…THE ITALIANS…THE ITALIANS…」と、心のなかで繰り返しつぶやく。それは物理的に発声されない聴覚映像(ソシュール)であり、しかしその指示対象であるイタリア人たちの姿(ミステリー小説の犯人の姿)にけっしてたどり着かない(画面に描写されていない)ため、視線は行き場を失い、そうすることでまた文字列へと引き寄せられ、つぶやきのみを維持することになる。「…THE ITALIANS…」。

このように、身元不明の文字列の同一性を遠心力にしながら反復され、増幅されていく聴覚映像のエコーこそ、バルトが「喚起力」と呼んだものにほかならない。解答や解決を目指して収斂していく探偵的想像力ではなく、純粋な音像として累乗していく無制限の喚起力。繊細でありながら強靭なそのアコースティック・イメージは、《イリアムでの50日間──プライアムの家》(1978)や《イタリアにいるゲーテ》(1978)などの作品にとくに顕著に表われている。

3. 波紋のような持続

トゥオンブリ作品には、観者を(探偵のように)古典的な絵解きへと誘導するフックが散りばめられている。オルフェウス、パーン、ウェヌス、アポローン──。「紙の作品」展の作品群にも登場するこれらの名前にもあるように、こうしたフックの多くは地中海的な物語と親和性があるが、その姿がリテラルに描写されていると解釈すると問題を見誤る。

先述のように、「記号の空間」より「イリュージョンの空間」がうまく機能するとき、こうした見誤りを退け、作品体験を意味論的解釈から、聴覚映像のエコーへと拓いていく。ただし、このふたつの空間はあくまで理解のためのモデルであり、実際の多くの作品でふたつは重層するのだが、それは後述しよう。ここではその前に、エコーの「持続」という性質について補足しておきたい。

原美術館における展示風景

中央左:《Venus(ウェヌス)》1975年、同右:《Apollo(アポローン)》1975年 © Cy Twombly Foundation

撮影=木奥惠三

まず、聴覚映像というタームの導入によって、特定の意味性や物語性への依存を避けながら感覚の増幅を企てるという傾向をトゥオンブリ作品に認めることは、たとえば作品体験の一挙性や視覚の純粋性を標榜した抽象表現主義など先行世代の残滓を嗅ぎ取っているに過ぎないと読者は思われるかもしれない。

だが抽象表現主義において課題となったのが、絵具やキャンヴァスなど「客体的」なメディウムの純化がもたらす諸効果であったのに対し、トゥオンブリの独創性である聴覚映像は──ソシュールを参照しながらティム・インゴルドが述べるように──「心理の表層に音の『刻印』として存在」★3する「主観的」なメディウムである。それは外部から観者の感覚器官に入力される視覚的な一挙性や瞬時性よりも、水面の波紋のように心像に生じては霧散する、儚いエコーの内的な「持続」によって特徴づけられる(それはただちにかき消されるか、累乗していくかしかない)。

さらに、このエコーの「持続」は、ロザリンド・クラウスが「ラテン語クラス──サイ・トゥオンブリについて」★4で示唆した概念としての「持続」とも一致しない。訳者・井上康彦の解題によると、クラウスがトゥオンブリの画面に読み取った「痕跡性」は「鑑賞の現場に時間的な厚み」★5=「持続」を提供する。しかしこの「持続」は、経験そのものに内在するというより、文法上の現在時制(いま・ここでの鑑賞)と過去時制(痕跡が施された制作時)の時差として、理論的枠組みによって説明される「概念」だ。

聴覚映像は、時差を成立させる過去時制としての「物理的痕跡」ではなく、観者がその都度、直に抱き直す「心理的刻印」である。それによるエコーの持続は、時差という概念で説明されるのではなく、細切れに差異化されつつも連続する「現在」の感覚として──消えないように反復する波紋のように──心像に生起するのだと考えたい。

4. 地中海の擬似観光

ここまで「イリュージョンの空間」と「記号の空間」の対比を前提に論じてきたが、少し視点を旋回させてみよう。古典的な絵解きへと誘導するさまざまなフックは、なにも無意味に散りばめられているわけではない。意味論に捕らわれ、画面上の記号を地中海世界の「証拠」として求めるのはナンセンスとしても、増幅された聴覚映像をいちど経たうえで、その喚起力を触媒にして地中海的「雰囲気」に無責任に身を浸してみるのは悪くない。

生きた現実のオーセンティックな歴史や物語ではなく、そこに行ったことすらない人が映画や絵葉書でそのイメージに触れるとなぜかノスタルジーを感じるような、誇張され、吹聴され、捏造された古き良き神話世界としての地中海。そこでは「イリュージョンの空間」が「記号の空間」を飲みこみ交配する。記号は粉末状に砕かれ、詩性として空間にまぶされることで、聴覚映像という音像、そしてにわかに視覚的雰囲気を帯びた心像へと醸成される。

ここで観者は、探偵というよりも観光客として、さらに言えばグーグル・アースで未訪の地を擬似観光する者に似て、みずからにとっての自由な「地中海らしさ」を勝手気ままに空想する。トゥオンブリの画面はそれが投影されるスクリーンであり、聴覚映像のエコーとともに、画布のうえのしみや汚れや不定形なかたちが気分を膨らませるための刺激となる。壁面の適当な斑点が風景に見えるという問題をめぐるダ・ヴィンチとボッティチェッリの論争を引くまでもなく、これらのしみや汚れやかたちは、観者の空想をそのまま映しとる鏡となる。

《イタリア人たち》のような作品は実際、こうしたふたつの空間の錯綜として把握するのが適切だろう。また「紙の作品」展でも、程度の差こそあれ、多くの作品がそうした混成的な空間になっていた。のみならず、さらには第三の空間として、《プラトン》(1974)のような図面性が強調されるエスキース風の作品も含み、本展を通して作家の多様な取り組みが展望できる。

また80年代以降になると、これまでのどの空間性でもうまく説明できない新しい画面──花のモチーフにも見えるが、パレット上の絵具の混濁をそのまま画布に転写したようにも見える──が、《プロテウス》(1984)のような作品で模索されている。それまでの「趣味のよさ」から一変、どこか毒のある、構成的にもやや崩れたような画風へと開けていくさまからは、キャリア後期になって守りにはいらず、新しい試みに果敢に挑む巨匠の姿が伝わってくる。

《Proteus(プロテウス)》 1984年 76×56.5cm アクリル絵具、色鉛筆、鉛筆、紙

© Cy Twombly Foundation/Courtesy Cy Twombly Foundation

5. 写真と彫刻

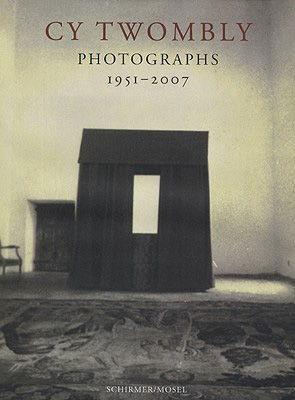

擬似ノスタルジーの増幅とでも言えそうなトゥオンブリ芸術の性格は、写真作品からも伝わってくる。『サイ・トゥオンブリ

フォトグラフス 1951-2007』(SCHIRMER/MOSEL、2008)に収録されているポラロイド写真のおぼろげな画像の多くでは、朦朧とした光と手ぶれによって事物の輪郭がまどろみ、ノスタルジーが立ち籠める。空気遠近法的イリュージョンが喚起力を与えるという点で、これはかすれた「THE ITALIANS」の文字列が聴覚映像のエコーを呼び起こすのとほぼ同型である。

そうした効果は、ただし、絵画において擬似的な地中海の雰囲気と結びつくとすれば、写真においてはトゥオンブリのより親密でパーソナルな日常の気配と結びつく。厳密には、1957年にローマへ移住した作家の日常そのものが地中海世界とオーヴァーラップするため、ポラロイドが喚起するノスタルジーは、他者(トゥオンブリ)の過ぎ去った日常を目にすることで想起される漠然とした郷愁の感覚に、地中海の趣が入り混じったものとなるだろう。するとそれは、二重に擬似的なのかもしれない。他者の記憶も、地中海の神話世界も、観者が実際に体験しうるものではないのだから。

Cy Twombly Photographs 1951-2007, SCHIRMER/MOSEL, 2008.

一方、写真を含む平面作品に共通するこうした特性は、立体作品において空振りしている。ガゴジアン・ギャラリーでの個展(ニューヨーク、2015年4月23日〜6月20日)では、晩年のブロンズ彫刻が展示されていた。資料によると、生涯を通して作家のおもな立体制作は、ファウンド・オブジェクトを組み合わせ、最後に白ペンキで全体を塗り固める手法であったようだ。ブロンズの場合も、剥げ落ちたような白が外観に部分的に施されていた。

私の印象では、これらの立体は観者に喚起や想起を働きかけるのではなく、むしろ外界に無関心な事物として黙している。ファウンド・オブジェクトは通常、なにかしら過去・記憶・時間などを感じさせる。資料でもこれら立体とエジプトやメソポタミア彫刻の関連が示唆されているが、実際には古代世界の擬似印象を生むための操作として白く塗られることで──品のある質素な佇まいではあるものの──事物はホワイトキューブに陳列された無口な記号へ転化されている。

最初の区分に戻れば、ガゴジアン・ギャラリーでの展示は、会場内にレイアウトされたさまざまな立体物が──口を固く閉ざしながら──機械的に意味を上演する「記号の空間」だ。平面だからこそ可能であった空気遠近法的イリュージョンの喚起力は、現実の空間では不発であるほかない。聴覚映像のエコーという触媒を経るからこそ、擬似的でありながらも空想性をもちえた地中海旅行は、立体において単なる記号的意味としての古代に堕してしまっている。

たとえばギリシャ彫刻が一般に知られるような白の大理石ではなく、エジプト文明の影響などから当時は極彩色で着色されていたという近年の研究を踏まえれば、白であれブロンズであれ、これら立体が醸し出そうとする古代の雰囲気は、現実のそれとはかけ離れた近代の色眼鏡で眺めたものに過ぎない。

誤解を恐れずに言えば、トゥオンブリの芸術は徹頭徹尾、雰囲気に支えられている。しかし、観者がそれに身を委ねられるかどうかは、平面と立体で大きく異なってはいないだろうか。

6. 匿名のアコースティック・イメージ

最後にもうひとつ簡単なエピソードを加えたい。それは第2次世界大戦終戦時、ソ連軍の兵士たちが占拠したベルリンの旧・国会議事堂(現・連邦議会議事堂)に大量にかき残した落書きについてである。この建物自体、世界大戦やドイツ東西分裂といった歴史的事件を生き延びたじつに興味深いモチーフであるが、ここで多くは触れまい。1945年4月30日、ヒトラーの隠れ家と目されていた議事堂を攻略した若きソ連兵たちは、勝利の歓喜に酔いしれ、手持ちのチョークや落ちていた枝でみずからの名前や「モスクワ−ベルリン」など移動した都市を壁に刻んだ。

2003年にベルリンのJOVIS社から刊行された記録集『ザ・ライヒスターク・グラフィティ(国会の落書き)』をめくると、壁という壁を覆い尽くすようにかき殴られたおびただしい数の落書き一つひとつは、当時の兵士一人ひとりが荒げた興奮の声が視覚物として凍結したようであり、それが荘厳な空間全体に反響してまさに歓声が巻き起こるかのごとく迫力である。

私はこれらの写真を見てすぐに、まるでアノニマスな聴覚映像の渦へと解体されたトゥオンブリのようだと感じた。パステル調の淡い黄土色の壁を背景に、手ぶれやかすれをふんだんに含むその筆跡は、ただ視覚的にトゥオンブリ作品を喚起させるのみではない。幾重にもこだまし、多声的に乱反射するような聴覚映像の建築的体験は、絵画と観者が向き合うことで増幅する鏡像的な聴覚映像の可能性をさらにラディカルに押し広げていると考えたい。

ノスタルジーは地中海へ擬似的に思いを馳せるだけではない。かつてトゥオンブリが陸軍で暗号解読に従事したという事実を差し引くとしても、その作品世界を介してどこか遠くから響いてくる不思議な音像は、世界が経験したより多層的な歴史的記憶を呼び覚まそうともしている。

旧・国会議事堂の落書き © Michael Rose

★1──ロラン・バルト「芸術の知恵」(『美術論集──アルチンボルドからポップ・アートまで』、沢崎浩平 訳、みすず書房、1986、116頁)。

★2──本稿で触れた作品はトゥオンブリ財団やMoMAのウェブサイトで見ることができる。

《パノラマ》(1955)、トゥオンブリ財団

URL=http://www.cytwombly.info/images/12.jpg

《イタリア人たち》(1961)、MoMA

URL=http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79852

《イリアムでの50日間──プライアムの家》(1978)、トゥオンブリ財団

URL=http://www.cytwombly.info/images/62.jpg

★3──ティム・インゴルド「ラインズ──線の文化史」(工藤晋 訳、管啓次郎 解説、左右社、2014、28頁)。

★4──ロザリンド・クラウス「ラテン語クラス──サイ・トゥオンブリについて」(井上康彦 訳、『ART TRACE PRESS』Vol.1、ART TRACE、2011、154-161頁)。

★5──井上康彦・訳者解題「ラテン語クラス──サイ・トゥオンブリについて」(前掲書、163頁)。

サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡

会期:2015年5月23日(土)〜8月30日(日)

会場:原美術館

東京都品川区北品川4-7-25/Tel. 03-3445-0651

Cy Twombly

会期:2015年4月23日(木)〜6月20日(土)

会場:Gagosian Gallery(ガゴジアン・ギャラリー)

980 Madison Avenue, New York, NY 10075

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)