フォーカス

第14回イスタンブール・ビエンナーレ

梁瀬薫

2015年10月15日号

世界で唯一アジアとヨーロッパにまたがり、栄光と負の歴史が残存する信仰に満ちた多彩な近代都市イスタンブール。世界中の観光客をも魅了してやまない反面、近年の治安の悪化に目を伏せずにもいかない。今年に入ってから米国領事館への銃撃事件や警察本部への襲撃事件、観光名所ドルマバフツェ宮殿での襲撃など、生活を脅かす事件が相次いでいる。さらに10月10日首都アンカラでの平和集会でのテロ事件は99人(10月15日現在)の死者を出す最悪の悲劇となった。第14回目を迎えるビエンナーレは、この地域性を踏まえ、アーティストだけでなく、有識者や科学者、哲学者など幅広い視点から、現代社会が抱える問題、環境、過去そして未来に向けてアートとライフ(人類が生き続けること)の根本に問いかけた。

Istanbul Modern イスタンブール近代美術館

Liam Gillick

Hydronamica Applied (Uygulamali Hidrodinamika) /Bermoulli Equation Painting on Wall

photo by Sahir Uğur Eren

「ソルトウォーター」思念形体の理論

ヴェネツィアやカッセルといった華やかな現代美術の国際展に比べると、本展の規模は小さいが、アフリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中近東、南米、北アメリカなどから約80人のアーティストが参加し、大小1,500点もの作品が出展された。展示には、美術館以外にも学校や銀行、ホテルが使われ、ボスポラス海峡の最北部や黒海からマルマラ海に浮かぶ島、アジア側の旧市街などにまで及び、街全体が会場と化した。公式サイトでは展示鑑賞には最低3日とあったが、グランバザールでのショッピングを諦めても1週間はかかるだろう。

今回アーティスティック・ディレクターを務めたのはキャロライン・クリストフ=バカルギエフ女史。2012年のカッセル・ドクメンタでも、開催地の歴史背景を踏まえ、社会的な要素の強い作品を起用し、過去と対峙するというキュレーションで注目を浴びた。

「ソルティー(塩)は私たちの涙ですが同時に塩は多くの病を癒してくれ、この地球上で人間が生きるうえで欠かせないイオンです。その涙は、崩壊、記憶、トラウマ、矛盾、そして破滅、教育の欠如、さらには虐殺の歴史にもつながります。一方では繁栄、成長、活気、空と海、植物や動物細胞の環境との作用、アートとサイエンス、アール・ヌーヴォーと現代建築、そして歴史の波のうねり。波の狭間に生じうる感情は、時間と空間と生命の跡を示すことができるかもしれない。波を見てその種類や水面下の模様、風を識別する。もし、もつれてしまったら、いつか解くことができるのだろうか? 私はこの問いをアーティストは無論、知人の物理学者たちや哲学者に投げかけたのです」。

──キャロライン・クリストフ=バカルギエフ 2015年4月

ベイオール地区

今回の開催地は、ボルボラス海峡北部、シシュリ、ベイオール、ボルボラス海峡、旧市街、アジア側のカドゥキョイ、そしてプリンスズアイランドという7地区が選ばれた。以下かいつまんで作品を紹介しよう。

まず、美術館以外で一番多く作品が散在するベイオール地区へ。地元のアーティストの多くが住んでいるエリアでもある。狭い路地と石畳の坂道、カフェやレストラン、趣のある古い建物はどこかヨーロッパの街角を思わせる。

ベイオール地区[筆者撮影]

アダハン・ホテル Adahan Hotel

アダハン・ホテル

1874年に、オスマン帝国下銀行の管理者のために建設された豪華な邸宅。ホテルの客室に展開したメリチェ・アルギュン・リングボルグ(1983- イスタンブール出身)のインスタレーション作品《Have you ever seen a fig tree blossom?》(2015)。タイトルどおりイチジクをテーマにした、ストーリーが広がる。かつてこのガラタの地がイチジクの生息地だった歴史、ダヴィデ像の性器を隠す役割、イチジクが栄えるための蜂の不可思議な関係を探り、生殖と死を示唆する。ホテルの部屋いっぱいに敷き詰められた乾いたイチジクの葉の匂いが歴史を想像させる作品だ。

Meric Algun Ringbotg, Have you ever seen a fig tree blossom?, 2015[筆者撮影]

同ホテルの、もと貯蔵庫だった地下室では、ペリン・タン(1974- ドイツ出身)& アントン・ヴィドクレ(1965- モスクワ出身)によるヴィデオ作品《2084: a science fiction show/Episode 2: The Fall of Artist’s Republic》が上映。「デモクラシーの新しいスタイル」を掲げているという。「人生はなんとも美しく創造されている……」という印象的な言葉が古い貯蔵庫の暗闇に吸い込まれていた。

Pelin Tan & Anton Vidokle,

2084: a science fiction show/Episode 2. The Fall of Artist's Reublic, 2014, Video, sound.[筆者撮影]

ハウス House

次に路地の突き当たりに廃墟と化した家屋の展示場へ。デニース・ギュル(1982- トルコ出身)は、1915年からギリシャ人が所有し、その後15年前まで4世帯が住んでいたという空き家を5年前に見つけた。家の何層もの壁紙やペンキに人々の生活が年輪のように残されているのがこの場所を選んだ理由だという。アルメニア人の金探しの謎を追うというユニークなインスタレーション《Stone (Manuscripts Don’t Burn)》(2015)を展開。アナトリアの地に向かい旅立った者たちが石に刻んだ印を、木片に掘ってパズルのように天井に設置。「床に寝転がって天を見るように鑑賞してほしい」と自ら床に横になって、古代文化のロマンを夢見るように話す。「人々はいつの時代も宝探しをしている。見つけた宝は隠して、いつか戻ってくるときのために印をつける」。

Deniz Gul, Stone (Manuscripts Don't Burn), 2015, Carved Linden Tree[筆者撮影]

ガレージ Garage

「ハウス」と同じ通りに使われていないガソリンスタンドがある。チェブデット・エレック(1974- イスタンブール出身)はミュージシャンで、広いコンクリードの空間に音のインスタレーションをつくった。心臓の鼓動や雨粒、電子音、ビートなどが10個のスピーカーから流されている。時々音が消える瞬間が耳に残るのが不思議だ。音による環境変化への試みといえるだろうか。

Cevdet Erek, Outwork (A Room of Rhythms-Outpark), 2015,

Mixed media and additional architectural elements[筆者撮影]

ARTER

大通りにあるギャラリー施設だ。いわゆるホワイト・キューブの空間。特徴ある土地の建物での、どちらかというとシアトリカルでサイトスペシフィックな作品と異なり、自然光の入らない四角い現実的な空間での展示は作品力と展示力が鍵となるが、クリスティン・テイラー・パッテン(1940- ロサンゼルス出身)の無数のドローイング作品群は予期せぬ遭遇だった。

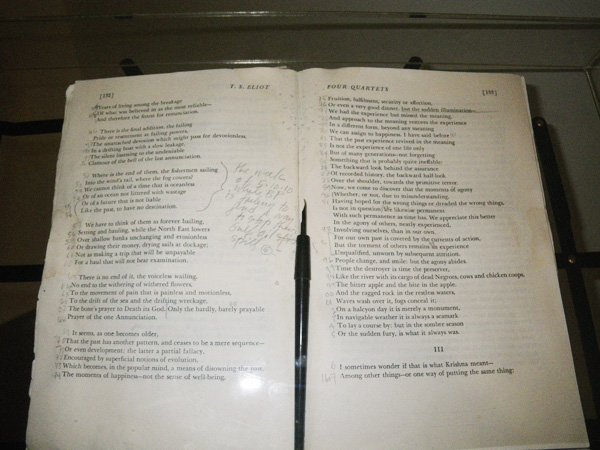

《macro 1001 drawings》(1998-2015)という初披露される作品は、17年間に及んで制作された2千枚ものドローイングシリーズだ。2.5cm角の小さな紙に黒のインクで精密に描かれた絵が、壁の隅から隅を覆っている。なかには幅7mもある大きなドローイングもある。それぞれの内容は幾何学的だったり、有機的だったりする。描写されている形体が生きているかのように微妙な変化を続け、まさにマクロの世界を表わす。時間の軸が消失し、異次元の世界に引き込まれていくような感覚だ。絵画に生理的にこれほど惹きつかれたのは初めての経験かもしれない。詩人T.S.エリオットの本も置かれ、詩の内容が会場に潜む。「私にとって真のドローイングは意識を語るもの。一番身近で愛せるもの。内側にある静止、静寂、沈黙、思考をリサーチする段階は、聞こえない音を聞き、目に見えないものを見るのです。ドローイングは空間。宇宙のなかの新しい場は有力でも無力でもある。平穏と活気。つまり私にとっては、探求と無探求なのです」(Christine Taylor Patten, macro1001 drawing, 14th Istanbul Biennal 2015)。パッテンはニューメキシコの山中に住み、限りなく変化するフォルムと「無」の世界にドローイングを通して向き合っている。

Christine Taylor Patten, macro 1001 drawings, 1998-2015, crow quill and ink on paper

photo by Sahir Uğur Eren

Christine Taylor Patten, macro 1001 drawings, 1998-2015, crow quill and ink on paper[筆者撮影]

詩人T.S.Elliotの本[筆者撮影]

カルチャセンター DEPO

カルチャセンターでフランシス・アリス(1959- アントワープ出身)のヴィデオ作品を見る。環境や社会的な問題を抱える都市空間などをテーマにした作品でよく知られているアリスがイスタンブールでは《The Silence of Ani》(2015)を発表。作品の舞台となっているのはアルメニアとトルコの国境にあるアニ遺跡。シルクロードの商業都市として建設され、アルメニアの聖地として中世に栄えたが、いまでは廃墟となっている。アリスは子どもたちに種類の異なる鳥笛を吹かせ、この地に生息する鳥を呼び戻そうとする。ひっそりと佇む遺跡を駆け回り、鳥を探す子どもたちの姿が映されている。歴史は繋がるが子どもたちは忘れられた過去の栄光を呼び戻すことができるだろうか。

Francis Alÿs, The silence of Ani 鳥笛

Francis Alÿs, The silence of Ani

on Vimeo: https://vimeo.com/141804238

ボールト・カラコイ・ザ・ハウス・ホテルとカーサ・ギャラリー Vault Karaköy The House Hotel and Kasa Galeri

ガラタ橋近くのカラコイ地区。前記のハウスホテルは1863年にオスマン銀行の本社として建設された新ルネサンス様式の歴史的な建物で、現在は高級ホテルとなっている。地下の小さな一室にあるジャネット・カーディフ(1957- オンタリオ出身)&ジョージ・ビュレス・ミラー(1960- アルバータ出身)による最新作《Sad Waltz and the Dancer Who Couldn’t Dance》(2015)は機械仕掛けの操り人形劇。日本でも越後妻有に設置されている「ストームハウス」があるが、音を使った環境的な作品で知られるカーディフとミラー。ここでは「世界で一番悲しい歌を弾くピアニスト、踊れないダンサー、もういない人形師」のストーリーが狭い空間の中で繰り広げられる。感傷的すぎて、いまいち解せない人形劇鑑賞のあと、ホテルのロビーにある大きなグランドピアノが目に入り、夕刻の街、雨上がりの石畳にストーリーがつながった。

次の「カサ・ギャラリー」も、もとは銀行で現在はサバンチ大学の一部となっている。現在ニューヨークのMoMAで初の大規模なサーヴェイ展が開催されているワリッド・ラード(1967- レバノン出身)の新作《Another Letter to the Reader》(2015)が発表された。架空の財団アトラス・グループを創設し、レバノンの歴史、内戦を研究し、記録し、フィクションをつくり上げるプロジェクトが代表的だ。前回のドクメンタでも大規模なインスタレーションでアラブ国におけるアートと社会状況を提示し話題に上った。今回の作品はダンボール箱や運送用木箱に穴が開けられた立体作品で、美術品の保管ということに着目。またしても芸術の価値とは何か、アートとは何かという問いを打ち出した。

Janet Cardiff & George Bures Miller, Sad Waltz and the Dancer Who Couldn't Dance, 2015,

Marionettes, robotics, Audio, mixed media

photo by Sahir Uğur Eren

Wali Raad, Another Letter to the Readar, 2015,

Laser cut boxes, wooden shipping crates[筆者撮影]

プリンスズ島

さて、今回のビエンナーレのハイライトとなったプリンスズ島へ。カバタスから船でおよそ一時間。マルマラ海に浮かぶ島だ。ビーチ、市場、ホテル、レストランがある高級リゾート地で、リッチなサウジアラビア系の家族やカップルが休暇で訪れる。この日も船にはアバヤと呼ばれる黒の長い衣服で全身を覆う独特の衣装をそれぞれ纏った女性たちや他のイスラム系女性が乗っていて、周囲の景色より目が釘付けになる。

フェリーからの眺め[筆者撮影]

ホテル・スプレンディド・パレス Hotel Splendid Palace

さて、目的のブユカダ港に着き「Hotel Splendid Palace」に直行。イギリス風アール・ヌーヴォー様式で1908年に建てられた、イスタンブールで最古のホテルだ。2階にウィリアム・ケントリッジ(1955- ヨハネスブルグ出身)の《O Sentimental Mahcine》(2015)が展示された。ケントリッジはコマ取りにした映像のマルチチャンネルのインスタレーションで知られる、国際展ではおなじみの作家だ。今年のヴェネツィア・ビエンナーレにも参加している。今回はトロツキー★1がイスタンブールに亡命した時空間と軌跡に着想を得、革命家のユートピア思考を具現化すべく華麗なホテルも舞台に取り入れ、トロツキーの秘書と従者のやりとりが展開する。手紙やメッセージが部屋の四方のドアに映される。鑑賞者は歴史的な出来事に遠からず参加することになる。ケントリッジは「人間はセンチメンタルだが、システムを制御しコントロールする高度なマシンでもある。それでも夢は叶わない。ユートピア思想は実現不可能だが必要な思想だ」と作品コメントに記述。

★1──ロシア人革命家レフ・トロツキー(1879-1940)。スターリンとの権力闘争に敗れ1929年国外追放となる。イスタンブールに4年間亡命。その後メキシコ亡命中に暗殺された。

ホテル・スプレンディド・パレス[筆者撮影]

William Kentridge, O Sentimental Machine, 2015,

5-channel video projections, sound, mixed media

リッツォ・パレス Rizzo Palace

いまにも崩壊しそうな19世紀の木造建築の家屋が展示会場に。埃が積もった古い家具が残されたままの部屋にエド・アトキンズ(1982- オックスフォード出身)の映像作品《Hisser》(2015)が設置された。ひとりの若い男だけが登場する。寝ている間にベッドの下の穴に落ちてしまったという設定で、人生の最後の30分を描いているという。皮膚のつるつるした男はコンピュータゲームのなかのサイボーグを思わせる奇妙なフィギュアだ。デジタル社会とこの幽霊屋敷のような、どこか人の気配のする空間のギャップが作品となり、虚空で新鮮だ。

リッツォ・パレス[筆者撮影]

Ed Atkins, Hisser, 2015[筆者撮影]

トロツキー・ハウス Trotsky House

島にはほかにも、1907年にアメリカ人貿易商が二人の娘のために建て、トロツキーも一時滞在したというツインハウス、1894年にイタリア人建築家が設計した煉瓦づくりの邸宅などもあり、展示会場として使われている。どの建築物も一見の価値があるが、数ある邸宅のなかで最も印象的なのが「Trotsky House」だ。トロツキーが4年間の亡命中最後の1932年から1933年をこの邸宅で過ごしている。3,550m2の敷地にある海を見渡せたであろう3階建ての、ほとんど廃墟と化している大きな屋敷跡だ。草が生い茂り視界の悪くなった庭のやっとひとりが通れる小道を下って行くと扉の先に真っ青な海が広がっているが、何頭もの白い化石のような動物の彫刻が目に飛び込む。予想もしていなかった光景に思わず息を飲む。これはアドリアン・ビジャール・ロハス(1980- ロザリオ、アルゼンチン出身)がこの場所のために制作した《The Most Beautiful of All Mothers》(2015)。わずか数メートル先の水際にゴリラ、サイ、かもしか、犬、ゾウなど29頭の白い動物が陸に向かって設置されている。石化したかのような動物たちは一頭だったり対になっていたりする。ノアの箱船のシーンとも取れなくはない。どの動物も体には網や、果物、古い工芸品のような布、丹念に編まれた動物など、素材に変哲はないのだが、まるで未知の世界から持ちこまれたような有機物を乗せている。実はどれも、動物の皮を被った別世界の生き物を潜ませているのかもしれない。白い波間にロハスが創造するSFの架空世界を垣間見た。

トロツキー・ハウス[筆者撮影]

Adrian Villar Rojas, The Most Beautiful Mothers, 2015,

Site Specific installation, organic and inorganic materials[筆者撮影]

旧市街

クック・ムスタファ・パサ・ハマム Küçük Mustafa Paşa Hamam

島から船で戻り、最後にアジア側の旧市街にある古いハマム(トルコ風呂)「Küçük Mustafa Paşa Hamam」を訪れた。1477年に建設されたイスタンブールのイスラム時代では最も古い建築物だ。アラブ諸国の政治、社会性と文化を提示しているワエル・シャウキー(1971- アレクサンドリア、エジプト出身)の《Cabaret Crusades, The Secrets of Karbala》(2015)が展示されている。今年MoMA PS1でも公開され、話題を集めた映像作品だ。話は十字軍(キリスト教が聖地エルサレムをイスラム教国から奪還するために派遣した遠征軍)の戦いにおける物語で延々と2時間続いていく。始まりと終わりにはさほどの重要性はない。同じ宗教間の戦いがガラスや粘土でつくられた不気味な表情の操り人形たちによって演じられる。ハマムの空間でその場の湿度や石の臭い、さらに長い歴史に画面が溶け込み、人形たちが蘇るようだ。

もう一度バカルギエフ女史がテーマにした「ソルトウォーター」を考える。アートとは何か、誰のものかという問いでもある。イスタンブール中心を貫くボスポラス海峡が、黒海、マルマラ海、そして金角湾に注ぎ込む。かつてローマ帝国、ビザンチン帝国、オスマン帝国という3大帝国を飲み込み、過去の遺産も栄光も、苦い歴史(アルメニア人虐殺という)も包有するのだ。

許す限りの時間を過ごし、外に出ると隣のモスク(イスラム教寺院)からアラーに祈りを捧げる声がこだまし、街の騒音さえも包み込んでいた。

ハマム内のワエル・シャウキーによるインスタレーション

Wael Shawsky, Cabaret Crusades, The Secrets of Karbala, 2015[筆者撮影]

HD video, liquid tar, clay, cement, wool, marble, and hand blown Murano glass mationettes

世界遺産イスラム寺院アヤソフィア ビザンチン帝国時代に建設。キリスト教の大聖堂だった。

人々を魅了して止まないガラタ橋からの夜景。イェ二ジャーミー寺院を臨む。[筆者撮影]

Special thanks to Amei Wallach (Film maker, Art critic), Klymet Dastan (Istanbul Biennal Neighborhood Coordinator), Deniz Gul (Istanbul Biennal participate artist), and Zeynep Seyhun (Media Relations, Istanbul Foundation for Culture and Arts)

第14回イスタンブール・ビエンナーレ

SALTWATER: A Theory of Thought Forms

「ソルトウォーター」思念形体の理論

2015年9月5日〜11月1日

公式サイト:http://bienal.iksv.org/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)