フォーカス

レシートと折り紙──アルゴリズムとエンジニアリングをめぐって

増田展大(美学芸術学、映像メディア論)

2017年06月15日号

対象美術館

近年、芸術祭やアートギャラリーで「インターネットアート」や「バイオアート」と呼ばれる作品を目にすることが多くなった。それらは従来の芸術作品とどのように異なり、いかにして解釈することができるのか。そもそも「解釈」することが可能であるのだろうか。拍子抜けするほどそっけない姿かたちの作品を前にして、その背後にある世界に想像を膨らませてみる。

レシートと折り紙をめぐる連想

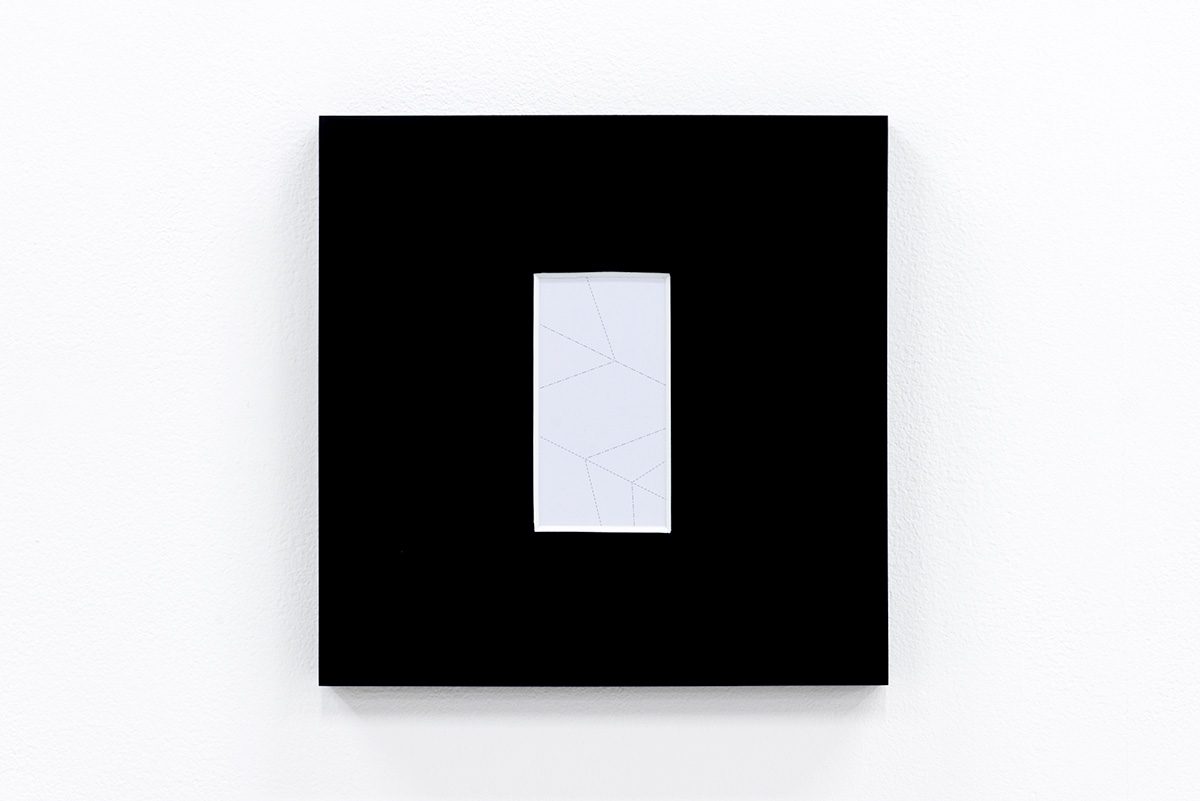

小ぶりの黒い額縁が白い壁に一列に並び、それぞれに長方形の白い紙が収められている。入れ子状になった白と黒の織りなすリズムは、ちょうど規則的に並んだピクセルのようでもある。ただし近づいてみると、表面には細い破線のいくつかが、今度はランダムに一つひとつ異なる模様をつくり出している。

すぐそばに目をやると、膝下の高さに折れ曲がった紙片が並んでいる。細かな印字を読みとるまでもなく、それらが見慣れたレシートであることがわかる。展示会場の解説によると、これらはポケットの中で知らぬ間に折り畳まれていたコンビニのレシートであるという。先の白い紙に印字されていた破線は、折り紙の山折りや谷折りを示しており、その要領で折り畳まれたレシートを立体的に復元することができる。そればかりか、この紙片のデータをダウンロードしたり、コンビニのネットワークプリントで印刷したりすることも可能となっている(作者と観客の双方にとって、なかなか大変な手続きである)。

渡邉朋也《ツナとマヨネーズ》(2017)[いずれも撮影=守屋友樹]

これは2017年1月、京都ARTZONEで開催された渡邉朋也個展「信頼と実績」で、彼の作品のひとつ《ツナとマヨネーズ》が展示された様子である★1。ポケットの中のレシートという、あまりにも卑近な対象をまじまじと鑑賞させられていたことに、観客は人を食ったような苛立ちを覚えるかもしれず、それでいて思わず少し笑ってしまうような感覚にも襲われる。少し真面目に考えると、その展示方法はシュプレマティスムやミニマリズムを模しているのか、それともデュシャンの便器にも似た破壊転覆的な作用を狙ってのことだろうか。それよりも幾何学的な立体物をグリッド状に並べ替える手続きを打ち出したソル・ルウィットによる、コンセプチュアルアートの代名詞的な作品のほうが近いのかもしれない★2。

だが、こうした浅はかな連想も、会場のいたるところに配置された作品《荒んだ食卓を極力直そう》に囲まれているとすぐに打ち消されてしまう。床面から伸びるように立てられたブロックには、コンビニの弁当の包装や袋の数々が食い散らかされたままのように無造作に配置されている。元々の食品の中身こそなくなっているが、下手をすれば匂いがしそうなこの作品は、3Dプリンタを用いて失われた割り箸の片割れを一つひとつ丁寧に復元している。

渡邉朋也《荒んだ食卓を極力直そう》(2017)[いずれも撮影=守屋友樹]

もしかすると、先に頭に浮かんだ教科書的な20世紀の現代アートとは、まったく異なる様相がここには広がっているのかもしれない。そもそも本展を開催するにいたったテーマは、「(ポスト)インターネットアート」であった。では、これらの作品がなぜ、インターネット以降のアートとして位置づけられるのか。

本展覧会のトークショーに招かれた秋庭史典による著書『新しい美学をつくる』が、この点について重要な手がかりを与えてくれるだろう。その緻密な議論を詳細に検証する余裕はないが、本書では次のような主張がくりかえし強調されている。

「フォルムからアルゴリズムへ」

第一に、わたしたちは、美をフォルム(形)だけから考えなくてもよくなっています。かたちではなく、かたちをもたらすアルゴリズム(手続き、仕組み)もまた重要なのです。いやむしろ、アルゴリズムさえあれば、固定したかたちがなくても構わない、とさえいってよいかもしれません★3

ここでの指摘からは、例えば「3Dプリンタ」がアートの分野にかぎらず、最近になって注目を浴びている理由を明らかにすることができる。この技術が日常生活のみならず、先端的な医療技術として革新をもたらすことが期待される一方で、拳銃や猥褻物などのコピーの製作を可能にしたことによって問題を引き起こしたことは記憶に新しい。ただし、後者の場合であっても、コピーとなる産物が実際にはオリジナルに対して外見上、どれほど忠実であるのかは本質的な問題となってはいない(もちろん、その精度は上がっているが、コピーがオリジナルと同等の機能を果たせば一応の成功である)。この技術が本当に驚異的であるのは、私たちの目の届かないところで情報を直接的に物質化するという、これまでにない手続きや仕組みを(案外、単純な仕組みで)実現してみせたからであると言える★4。

こうした観点から、冒頭に確認した折れたレシートや復元された割り箸を捉え直すこともできる。これらの作品群は多くの場合、不可視のネットワークに支えられた情報社会の「仕組み」を、その末端に位置する物質のうちに見出している。というのも、レシートとはそもそも現在までにもっとも大量に刷られている印刷物であるのかもしれず、あの太いロール紙に記録されるのは購買した商品の品目だけに限らない。そこにはコンビニの店名、住所と電話番号、購買した日付と時刻、商品の代金や税金や釣銭の金額、さらには担当責任者の名前と並んで数字の列が並んでいる。その数字の意味を解読することはできずとも、これがレジの固定番号から出発して、大手コンビニチェーン店のネットワーク化された大規模なシステムと連結していることは容易に想像がつく。それを辿っていけばPOSと呼ばれるシステムを介して、売上記録や在庫管理や流通経路など、コンビニ業界のバックヤードでなされている自動的な手続きにまでつながっているのだろう。

渡邉朋也個展「信頼と実績」会場風景[撮影=守屋友樹]

こうして体系化されているものの、直接は目にすることのできないネットワークが際限なく広がったところに、一店舗あたりの従業員や出入りする運送業者、それぞれの商品を生産する工場や原材料の生産者、その商品に手を伸ばして消費する私たちまでもが取り込まれている。かくも膨大なネットワークやデータベースの一端が、先のレシートには折り畳まれていたと言えるかもしれない。その「手続き」さえあれば、レシートや割り箸がどれだけ反復しようとも、それぞれの「フォルム」に個別性やオリジナリティが求められることはない。渡邉の作品が興味深いものとなるのは、これらの物質が本来担っていた役割が折り紙やダウンロードや3Dプリンタなど、本来とは異なる経路へと挿げ替えられ、あらためて(半)自動的でありつつも個別の手続きへと再構成されているからである。

★1──本展覧会「信頼と実績」は、筆者が所属する研究グループ「Poi」が中心となって企画されたものであり、2016年にNukemeを迎えて開かれた展覧会「Old School」に続き、今回は京都造形芸術大学アートプロデュース学科との共同で開催された。高嶋慈氏によるこちらのレビューも参照のこと。前回の報告をまとめた小冊子がこちらからダウンロード可能となっており、今回の展覧会についても近日中に公開予定である。

★2──《ツナとマヨネーズ》は、2014年の展覧会「MaterializingⅡ 情報と物質のあいだ」で発表された。この展覧会の報告とともに、この作品を実際に1960年代のアートの動向と比較している馬定延の論考「情報と物質と思い出横丁情報科学芸術アカデミー」(アルテス電子版)も参照のこと。

★3──秋庭史典『あたらしい美学をつくる』(みすず書房、2011)p.164

★4──ただし、3Dプリンタは、その原型と言える技術が、19世紀後半に登場している。それについて論じた拙著も参照のこと。増田展大『科学者の網膜 身体をめぐる映像技術論:1880-1910』(青弓社、2017)

アルゴリズムとエンジニアリング

こうした作品が最近のアートの動向のひとつを成しているとすれば、私たちはそれをどのように「解釈」することができるのだろうか。展覧会の入り口の看板に掲げられていたように「無意味な行為の膨大な反復」が「信頼と実績」をつくり出していたのであれば、「解釈」などという言葉も不釣り合いであるのかもしれない。そもそも、これらの作品は、その背後にあるかもしれない深い意味を解読していくことをもとより拒絶しているようにさえ感じられる。

少し視野を広げてみれば、これと似たような感覚はインターネットアートのみならず、メディアアートやバイオアートなど、最近に注目を浴びている作品群を前にした時の印象とも近しいものであるように思える★5。これまでの現代アートとも異なり、そうした作品をどのように解釈したらいいのか、もはや突き放されているかのような感覚を覚えることも少なくない。

そこで先に着目した「手続き」や「仕組み」についてあらためて検討してみよう。これらの言葉が、秋庭の著作では「アルゴリズム」とまとめられていたが、この言葉はいったい何を意味しているのか。情報技術の展開ととともに頻繁に参照されるようになった「アルゴリズム」は、1990年頃からコンピュータによるシミュレーションや、それが可能にした「人工生命」との関連でも頻繁に引き合いに出されていたし、メディアアーティストたちがはやくから参照してきたことでも知られている★6。それでもプログラミングにあかるくない筆者にとってみれば、正直に言えば、わかるようでわからない言葉でもあった。

この言葉の明快な解説を見つけたのは、吉川浩満による著書『理不尽な進化 遺伝子と運のあいだ』を読んでいた時のことである。ここで吉川は、ダーウィンの進化論をまとめたダニエル・デネットの議論のうちに、「エンジニアリング(工学)」という観点の重要性を指摘している。このエンジニアリングとは、「自然にかんする知識を利用して事物を製作する技術全般」と定義されており、その特徴は「決められた手順を守って事を進めさえすれば、必ず望む結果が得られる」という点にある。そこで必要となる定型的な手順となるのが「アルゴリズム」である★7。

このように抽象的な定義を求めずとも、吉川によれば、アルゴリズムは私たちが日常生活のうちで実践していることでもある。例えば、桁数の大きな計算を単純な足し算や規則へと分解して実行する「筆算」がそうであるし、材料の選択と加工と調合を定型化して「パラパラのチャーハン」をつくるための手続きもそのひとつとされる。要するに、なんらかの目的に到達するにはいったん、その目的から離れて異なるプロセスへと注意を移動させる必要があり、その手順のみを抜き出した部分がアルゴリズムに当たるということになる。生物の進化や細胞の発生のプロセスの解明にあたっても、このような意味でのアルゴリズムとして分解することが進められている。

先にも述べたように、アルゴリズム自体はけっして新しい用語ではないが、渡邉の作品に確認した「折り紙」も古くからの手仕事ではなく、情報社会におけるファブリケーションのためのアルゴリズムのひとつとして捉え直すことができる★8。さらに興味深いのは、この言葉を説明する秋庭と吉川の著作が共通して、生命をめぐる最近の自然科学の動向に目を向けていることである。

あらためて秋庭の著作によると、ここでアルゴリズムの事例となるのは、私たちに馴染みのコンピュータや、その原理となっているチューリングマシンではない。例えば、迷路のなかから最短経路を探り当てる粘菌の動き方や、病変した組織へと特定の細胞を届けようとするDNAコンピュータ、さらには害虫からの被害に対して植物がその天敵を誘引しようとする生化学的な生態系など、これらの事例が(コンピュータではなく)自然のうちに認められる「状態推移系の計算」の仕組みとして紹介されている★9。

門外漢である筆者が、なにも自然科学や生命科学の驚くべき成果を強調したいわけではなく、進化や生命の仕組みをコンピュータやコミュニケーションとして理解する説明も、最近の生命科学の関連書籍のうちに頻繁にみつかる★10。ただし、ここで注意すべきは、生命の仕組みをコンピュータになぞらえて理解するのではなく、むしろ自然の仕組みそのものに計算や手続きとして理解される部分が指摘されていることである。言い換えれば、コンピュータやネットワークの基盤のみならず、そもそも私たちの身体や生体組織が徹底したエンジニアリングの対象となり、それらを共通して駆動する自動的な手続きや仕組みとしてのアルゴリズムに光が当てられているのである。

このことと関連して、今世紀に入って展開してきた分野に、生命や細胞を「つくりながら考える」ことを目指す合成生物学がある。合成生物学とは、研究の対象をトップダウン式に解析していくのとは異なり、ボトムアップ的に生命や細胞を組み立てていくことを目指す分野であり、ここにも「エンジニアリング」としての特性が色濃く認められる。そうした知見とともに活発化している実践が、先に触れたバイオアートである。その詳細についてはこの分野を国内外で牽引する岩崎秀雄による著作があるため★11、以下では筆者が昨年に訪れた「茨城県北芸術祭」で展示されていたいくつかの作品に、ごく簡単に触れておきたい。というのも、ここでもまた「折り紙」に触れる機会があったからだ。

会場の中央には無数の「折り鶴」が吊るされていると同時に、その脇の壁面には同じく和紙に塩基配列と折り方が紹介されている。これはDNAを織り込んだ地元の特産である和紙を用いて制作されたBCLによる作品、《折り紙ミューテーション》(2016)である。ここでも「折り紙」は、単に最先端のバイオテクノロジーに対するアナログな手続きとして対置されているわけではない。というのも、DNAの構造をナノテクノロジーによる自然計算の結果として形成する手続きが、近年「DNAオリガミ」として注目を浴びているからである★12。こうしてアルゴリズムやエンジニアリングに注目するなら、この会場に展示されていた作品群は人間の生死という短期的なスパンを超え出て、人間もその一部でしかない共生関係をめぐる一連の手続きとして生死のサイクルや自然のリズムを強く意識させる点において共通していたように思われる★13。

BCL《折り紙ミューテーション》(2016)

[写真=木奥恵三、提供=茨城県北芸術祭]

これも乱暴にまとめると、ここまでに挙げた作品は、そのフォルムやコンセプトに直接的なメッセージを込めるのではなく、本来の目的から逸れて横滑りしていくような手続きを、周囲の環境や生態系のうちへと開いていくような態度を示している。くりかえし強調しておけば、アルゴリズムという言葉でなんらかの時代区分が目指されているわけでもなく、それとは逆に、作品のうちにこの言葉を見いだすことが必須とされているわけでもない。ただし、作品を前にして観想に耽けるのでも、社会への強いメッセージを託すのとも異なるアートのあり方を、この言葉からうかがい知ることができそうである。

裏を返してみると、テクノロジーやエンジニアリング、それを内包した自然の仕組みにいたるまで、これらの範囲について思考をめぐらせる枠組みが、現在のアートやデザインという言葉には求められているのだろう。このような身構えをするほどに、《ツナとマヨネーズ》を前にしたときには思わず笑ってしまうのかもしれないが。

★5──アンソニー・ダン、フィオーナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ』(千葉敏生訳、BNN新社、2015)、ウィリアム・マイヤー、久保田晃弘、長谷川愛『バイオアート バイオテクノロジーは未来を救うのか』(岩井木綿子、上原昌子訳、BNN新社、2016)

★6──例えば、以下を参照のこと。藤幡正樹『アートとコンピュータ 新しい美術の射程』(慶應義塾大学出版会、1999)、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』(BNN新社、2017)

★7──吉川浩満『理不尽な進化 遺伝子と運のあいだ』(朝日出版社、2014)pp.241-242

★8──前述の「Materializing Ⅱ」展のカタログでは、3Dプリンタがひとつの焦点となっているばかりか、折り紙を「計算可能な形」として捉えるフリーソフトウェア「オリガマイザー」を発表した館友宏のインタビューが掲載されている。砂山太一、大野友資ほか『マテリアライジング・デコーディング 情報と物質のあいだ』(millegraph、2014)pp.8-12

★9──秋庭、前掲書、pp.61-65、pp.152-153

★10──例えば、以下を参照のこと。デニス・ブレイ『ウェットウェア 単細胞は生きたコンピュータである』(熊谷玲美、田沢恭子、寺町朋子訳、早川書房、2011)、ジャン・ドゥーシュ『進化する遺伝子概念』(佐藤直樹訳、みすず書房、2015)

★11──岩崎秀雄、『〈生命〉とは何だろうか 表現する生物学、思考する芸術』(講談社現代新書、2013)

★12──Paul W. K. Rothemund, “Folding DNA to create nanoscale shapes and patterns”, Nature, Vol 440. 16 March 2006, pp.297-302. また、「DNA折り紙」を発表したポール・ロスマンドによる解説を、こちらのサイトで視聴することができる。

★13──このことと関連する展示作品の一部を以下に挙げておく。会場の内外を繋いだ人工培養器を出入りするミツバチの巣作りのための環境をつくり出したオロン・カッツ、イオナ・ズール、マイク・ビアンコによる《ケアとコントロールのための容器》、微生物燃料電池の開発に着想を得て自発的に転がり出す苔玉を床面に並べた三原聡一郎による《空白のプロジェクト# 3 - 大宇宙の片隅》、細菌が組成する構造物を3Dプリンタで作成しようとしたヴァイド・インフラ、そして微生物と並んで人工生命の死を慰霊するための石碑を建立した岩崎秀雄 + metaPhorestの《aPrayer まだ見ぬ つくられしものたちの慰霊》など、詳細は茨城県北芸術祭のウェブサイトを参照されたい。

関連レビュー

渡邉朋也個展「信頼と実績」(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)