フォーカス

ゴードン・マッタ=クラークに見る都市の現在と未来

笠置秀紀(mi-ri meter、建築家)

2018年08月01日号

対象美術館

ゴードン・マッタ=クラーク展を見ながら考えたのは、かつて東京でも起きていたであろう20世紀の都市の変化に、ニューヨークで対峙していた彼の実践と感覚を、どうやったら現代のこの場所に取り戻せるかであった。アートから見えてくる現在の都市と公共を一巡しつつ、マッタ=クラークの普遍性を考えてみたい。

地域アート、コミュニティアートとしての《フード》

展覧会場のキャプションの多くにめずらしく各作品の住所が書かれている。それらを地図にプロットしてみると、郊外の作品以外はだいたい4km四方のコンパクトな範囲に収まっていた★1。作品の制作が地域に根ざしていたと捉えていいだろう。マッタ=クラークがアーティストたちと運営していたレストランの《フード》はその中心に位置し、地域アートやコミュニティアートとして見るほうがしっくりくる。展示されている《フード》のドキュメント映像を注意深く見ていくと、コミュニティのなかで生まれるギクシャクした関係性も、誠実に映し出していることが興味深い。マッタ=クラークはそこにある人間関係さえも廃屋と同じく、都市にある既存の素材として見ていたのではないだろうか。現在の地域やコミュニティはアートと都市計画と関わりながら、内側と外側でどのように見えているだろうか? 筆者の経験を踏まえながら概観してみたい。

コミュニティというのは表から見ただけではわからない、一筋縄ではいかないものを抱えていることは、誰もが知るところだろう。アートやコミュニティデザインは、集団の軋轢や葛藤を解決する魔法に見えているかもしれない。しかし多くはSNSなどで表象されることによって軋轢や葛藤をフィルタリングする、社会に都合のいいツールになっている。地域アートやワークショップ、タクティカル・アーバニズム★2という形をとって60〜70年代の現代美術の試みが、変奏しながら社会に実装されてきている。しかしながらコミュニティ志向、ソーシャル志向を、「つながり」がありすぎる時代に楽天的に捉えることの問題は、日本の地域アートをめぐる議論を見ても明らかだろう。『地域アート 美学/制度/日本』★3(堀之内出版、2016)で指摘されていた、68年的な抵抗である「前衛」が現在「ゾンビ化」したことは、アート以外に都市計画(地域計画・公共空間)でも進行しているということだ。社会の全面的ジェントリフィケーションとでも言えようか。

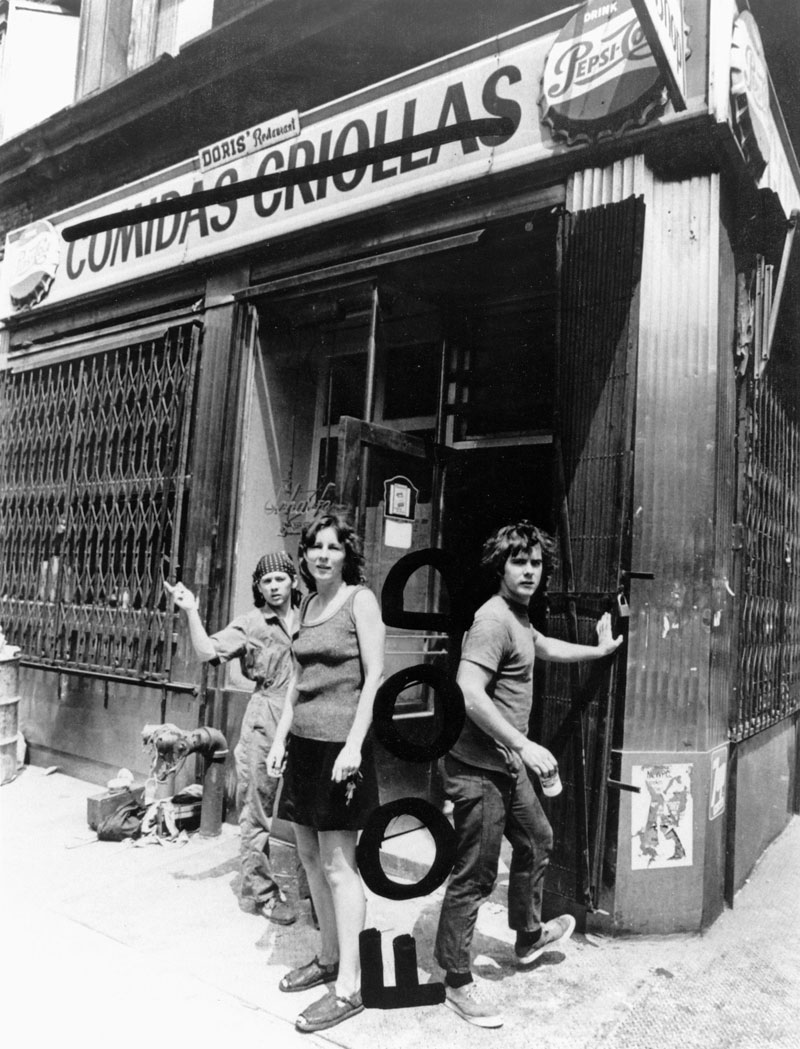

レストラン「フード」の前で、ゴードン・マッタ = クラーク、キャロル・グッデン、ティナ・ジルアール 1971 個人蔵

[Photo: Richard Landry]

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy Richard Landry, The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

社会的転回のアウラとは

一方で《フード》の記録写真はキッチンでの料理姿が優しい日差しに照らされ、被写界深度の浅い表現とあいまって、現在の視点から見るとインスタ映えしそうな絵面である。前述のような葛藤はともかく、人々が集うことで一瞬だけ立ち現われる幸福感に満ちた瞬間というものは、ひとたび写真に焼きつくと、客観的には単なる「リア充」にしか見えない妬みの対象になってしまう。あるいはワークショップの記録写真を例にとれば、鮮やかなたくさんの付箋は視覚優位性が高すぎて、付箋を貼っているだけにしか見えない。そこで行なわれていた会話や機微はなかなか伝わることが少ない。アートや、建築を含む都市計画が、メディウム的・美学的なものから社会的転回、関係性的転回をする一方で、これまで画像によって美学を伝えてきたメディアは、地域やコミュニティのアウラを伝えられない。拡散されるにもかかわらず、その力は現場で閉じてしまうようだ。テキストによって伝えたとしても、いわゆる「いい話」としてフィルタリングされてしまうことが多い。地域アートと呼ばれているもので言えば、現場で起こる豊かな経験と作品化の剥離は拡がっていて、これが地域アートの問題点でもあり面白さだろう。そこでのアウラに触れられる真の鑑賞者は、はるばる地域を訪れる来訪者でも、ギャラリーでの記録展示を見る来場者でもなく、アーティストをサポートする少数のボランティアや地域の人たちだと言えるかもしれない。もはやギャラリーや展示の鑑賞は、かつての雑誌や作品集での鑑賞と変わらぬ間接的なものなのだ。

関係性の失敗学

コミュニティデザインにおいては、あらかじめ軋轢や葛藤をフィルタリングすることで、参加する人々へジェントルなシナリオが与えられたことは、一定の評価が可能だ。都市計画にありがちな「なんでも反対」だけのボキャブラリーから「否定をしない議論」や「能動的に関わる市民像」というボキャブラリーが市民に与えられたのだ。だが、フィルタリングは現場の人間にとっては劣等感を与えてしまう。とくに都市計画、まちづくり分野では事例が成功すると、前例主義と相まってあっという間に日本中に広まる。まちづくりのプロジェクトをやった後に、はじめて問い合わせをもらったのは、行政マンからの電話で「パクってもいいか?」とのお願いだったことは、いまでも記憶している。ともかくさまざまな軋轢と葛藤、失敗が見えなくなることで、自分以外のプロジェクトがものすごく上手くいっているように見えてしまう。まちづくりに期待して足を踏み入れ、失望し、どれだけの人が去ったことか。地域アート、コミュニティデザイン、タクティカル・アーバニズムなど目新しいタームが社会の要請のもとに出現しているが、その本質を知らぬまま、いつの間にかに消費されてしまう恐れがある。そんな魔法に見える方法に失望しないためには、なんらかの「ワクチン」が必要だろう。そのひとつとしてパブロ・エルゲラの『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』★4はアーティスト以外にも多くの参考になりうる。読み進めると地域にまつわる「あるある」ネタがちらほら挟まれていて、胸が締め付けられてしまう。アーティストが地域の人々とアートを通して起きる豊かな事例は、失敗学としてもセラピーとしても、地域や社会に入り込む人々の助けになるのではないだろうか。

Form follows Fear

「形態は機能に従う(Form follows Function)」という近代建築の名言があるが、言い換えれば現代の公共空間は極少数のクレーマーを恐れる担当者によって形作られる「Form follows “Fear”」という状態である。線形でなければならないこと、ありもしないなにかのための忖度、安全安心による”被”社会的彫刻だ。これは少なからず地域アートや公共の文化事業にも言えることだろう。かつて都市の発展にともなって現われたストリート・公共空間は都市計画の産物でありながら、都市の諸関係に対する闘争と表現の場であった。それが今では形こそないものの「制度の箱」と化している。綻び始めた資本主義によって、民間というプライベートの草刈り場となりはじめた影響もすくなくない。また美術館という「社会の箱」から抜け出したアートは、いつの間にか「社会の網」に覆われている。マッタ=クラークのような作品を現在に実現することの難しさは大いにあるだろう。それに対して新宿歌舞伎町の廃ビルを会場に、4階分の床にそれぞれ吹き抜けの穴を開けたChim↑Pomの《ビルバーガー(Build-Burger)》はマッタ=クラークを想起させる作品だ。大きく各階に開いた床の穴を手すりなしで実現させるために、会場入り口で安全に関する誓約書に署名をするなどの工夫を随所にしながら、自ら場所を立ち上げていたのは印象的だ。

《スプリッティング》1974

ゴードン・マッタ= クラーク財団&デイヴィッド・ツヴィルナー(ニューヨーク)蔵

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

GMC WAS HERE

話をゴードン・マッタ=クラーク展に戻そう。展示されている映像で印象的なのは電動ノコギリを持つ作家本人のいでたちだ。Tシャツにジーンズで、癖毛の髪、屈託のない笑顔。35歳という若さで亡くなった彼に、回顧展にありがちなアーティストとしてすっかり落ち着いてしまったような、老けた姿はひとつもない。現代にもいそうなスケーターやストリートアーティストのような雰囲気を眺めているうちに、彼の体験した感覚にすこし近づけたような気がした。

映像作品の《チャイナタウンの覗き見》は、アパートから望遠レンズで延々と視線が徘徊するように、街を覗き見していくものだ。視線の先は部屋の中もあれば、屋上の看板や水道タンクにも及ぶ。視線は建物の外部や内部を動くことで、パブリックとプライベートを自由に行き来する。屋上が作り出す都市の稜線を縫う視線の様は、屋上を自由に跳びながら走るパルクールを想起してしまう。単なる視覚の追い体験ではなく、身体の躍動にも読み替えられるのだ。また1時間にも及ぶその視線の徘徊は、シチュアシオニストの「漂流」の影響も見て取れる。1950年代のパリを延々と歩き続けて、錯乱しながら都市を自分のものとして再構築した「漂流」という手法が、マンハッタンにおいてはウォーホルのオマージュとしてスカイラインの「漂流」に変化している。

《チャイナタウンの覗き見》 1971

ヴィデオ|モノクロ|サウンド|60:00

エレクトロニック・アーツ・インターミックス(EAI)、ニューヨーク提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark

グラフィティを直接的に扱った《グラフィティ・フォトグリフス》と《グラフィティ・トラック》からは、マッタ=クラークがグラフィティに大きく影響を受けていることがわかる。70年代のニューヨークといえばグラフィティが旺盛を極めていたが、彼はスプレー缶ではなく電動ノコギリを手にして都市に向き合っていたのだ。当時荒廃していたブロンクス地区の、打ち捨てられた民家に許可なく潜入し、壁や床を幾何学的に切りとる「ブロンクス・フロアーズ」シリーズはグラフィティライターの行動とよく似ている。グラフィティライターの力量が、都市を読み、場所を見つめる力で大きく左右されるように、彼にも場所へのすぐれた嗅覚があったに違いない。都市の地下空間を探索する《サブストレイト(地下の日報)》や《パリの土の下(パリの地下)》からもわかる通り、現代で言えばB・L・ギャレットの著作『「立入禁止」をゆく』★5に出てくるような、エクストリームな都市探検に裏打ちされた作家だったということだ。都市探検家が好むような社会から忘れ去られた場所は、不思議な居心地の場所であることが多い。そこでの体験は都市と一体化するような崇高な体験として語られることもあることから、建物を切断することで現われる光は、マッタ=クラーク自身を照らしていたのかもしれない。一方でそのような場所は、開発の波がいつ押し寄せてもおかしくない地域にあった時代だ。建物を切断することは、愛すべき場所が見知らぬ者に犯される前に、自ら手にかけるような意味合いに思えてならない。

《日の終わり》 1975 ゴードン・マッタ=クラーク財団&デイヴィッド・ツヴィルナー(ニューヨーク)蔵

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

「都市関係」という超越性

《ツリー・ダンス》 1971

スーパー8フィルム、16ミリフィルム|モノクロ|サイレント|9:32

エレクトロニック・アーツ・インターミックス(EAI)、ニューヨーク提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark

最近、個人的に関心があるのは「対物性愛」だ。恋愛や性的な対象が、人間以外の「物」や「場所」になってしまう人たちの性的傾向である。有名な例としては主に海外にあり、エッフェル塔や駅舎のような建築物と結婚した人たちだ。対物性愛をアニミズムのような信仰とも関連づける説もあるという。性的傾向とは書いたものの、これは一種の場所に対する愛であり、都市と精神の原初的な結びつきの極端な例として理解できないだろうか。というのも定期的に私たちがミリメーターで実施している『URBANIG_U』★6のなかで、都市の屋外でのワークショップを通して、自分に関係のなかった、ありふれた場所を居場所として、リフレームするプログラムも実施してきたからだ。なんの変哲もない公園のベンチやビルの片隅や塔屋が、生活や仕事などの機能的なものから切り離されることで、自分と深く結びついた場所になる。そのプロセスを参加者たちは恋愛に例えることがたまにある。単純なインストラクションをこなすことでいつの間にか、その場所と関係をもってしまった経験のことだ。都市観光と都市観察を超えた「都市関係」は、なんとなく「肉体関係」みたいだ。同じようにグラフィティライターやパルクールのフリーランナー、都市探検家たちは都市と深く結びつき、意識をせずに超越性にアクセスしているに違いない。しかしながら普通の生活のなかでは都市を生きるうえで、超越性に触れることはあまりないだろう。ひとたび目の前に偽物の超越性によって人を欺くものが現われれば、その結果はあきらかだ。そのような事象に対するワクチンになりうる可能性もありうる。いずれにせよ、恐怖におびえ、すべてが「つながる」窮屈な社会をリフレームし、場所に対する原初的な結びつきを呼び覚ましたい。

私たちの都市は安心安全のために、余白がたしかに小さくなってきている。しかし依然としてマッタ=クラークの作品を読み解いてみれば、個人と場所がつながる=「ここにいること」の技法に満ち溢れているではないか。都市を自分で切断するために、現代の我々の手に、どんな道具が必要なのだろうか? 手に持つのは電動ノコギリやスプレー缶でなくていい。あなたの通勤路を、自らが暮らす家を、なにげない仕草で、靴が描くストロークで、自転車の車輪が描く線で、まずは切断することから始めてみるのだ★7。

URBANING_U 2017 © mi-ri meter

★1──笠置秀紀「〈タクティカル・アーバニズム〉──XSからの戦術」(10+1Website、2016)http://10plus1.jp/monthly/2016/05/issue-02.php

★2──筆者がGoogleMapsにまとめたもの https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sbye4IrrGwLJGyrhnAUZ11I9XkBW05Jn&ll=41.51370011980804%2C-75.17731040000001&z=8

★3──『地域アート 美学/制度/日本』(藤田直哉 編、藤田直哉、会田誠、遠藤水城、加治屋健司、北田暁大、佐塚真啓、清水知子、じゃぽにか、田中功起、藤井光 著、堀之内出版、2016)

★4──『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門 アートが社会と深く関わるための10のポイント』(パブロ・エルゲラ 著、フィルムアート社、2015)

★5──『「立ち入り禁止」をゆく──都市の足下・頭上に広がる未開地──』(ブラッドリー・L・ギャレット、青土社、2014)

★6──ミリメーター(mi-ri meter)『URBANING_U』http://urbaning.org/u/

★7──マッタ=クラークは路上で靴紐を結び直すような日常的な動作が、知覚的な重要性を帯びた空間と考えていたようだ。(展覧会カタログ『ゴードン・マッタ=クラーク展』265頁、東京国立近代美術館、2018)

ゴードン・マッタ=クラーク展

会期:2018年6月19日(火)~ 2018年9月17日(月・祝)

会場:東京国立近代美術館(東京都千代田区北の丸公園3-1)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)