フォーカス

【ベルリン】ドイツのアートを囲む連帯の現場──Covid-19の先を見据えて

かないみき(アート・ジャーナリスト)

2020年05月15日号

ドイツではすでに外出制限措置が緩和されたが、新型コロナウイルス感染の第二波が警戒され、国民の行動にも慎重さが求められる。コロナ禍でのドイツの文化支援や、アーティストを含めたフリーランスや自営業者へのドイツ連邦の9,000ユーロ(約105万円)、ベルリン州の5,000ユーロ(約60万円)の即時支援金とそのオンラインによる簡単な申請方法、スピーディーな口座への振り込みについては、日本でも、ウェブ媒体や雑誌だけではなく、TVのニュースにまで報じられ、話題となった。また、ドイツのモニカ・グリュッタース文化相による「いまこそ、アーティストは必要不可欠な存在であるだけではなく、我々の生命維持に絶対的に必要なのです」などの言葉も繰り返し報道されている。

本記事では、こうした国の支援についてではなく、アーティストをはじめとする文化/芸術に携わる人々が重要視され、なぜ国が支援を続けようとするのか、その理由の一端を共有したい。二つの世界大戦、ナチズム、およそ40年にわたる東西の分断、そして統一。こうした歴史に翻弄されながらも、ドイツの文化/芸術は、社会における相互理解のツールのひとつとしてアクチュアルな存在になっていった。ではいま、アートに携わる者たちは何を考え、どのように実践しているのか?

ドイツのアート関係者たちの気概

3月14日以降、ドイツの美術館やギャラリー、そしてコマーシャル・ギャラリーも休業した。この日を境に、ベルリンを拠点に活動する筆者も、週に一度の食料品の買い物のための短い外出を除いては、じっと自宅で過ごすことになる。4月22日からは、800平方メートル以下の店舗の営業が許可され、コマーシャル・ギャラリーも徐々に再開している。しかし4月27日からは、ドイツ全州で公共交通機関利用時のマスクの着用が義務づけられ、すぐにスーパーや店舗内でも同様の措置となった。接触制限も、6月5日まで延長されている。

外出制限措置のあった時期の活動や、規制が段階的に緩和されていくこれからの状況について、ドイツを拠点にするアーティストやギャラリーオーナー、美術雑誌の編集長、キュレーターらに話を聞いた。スピーディーな支援金の振り込みばかりが取り沙汰されているが、こうしたドイツのアート関係者たちの、有事における「アートが何とかする」とでも言わんばかりの気概、スピーディーに次々と立ち上がっていく新たなプロジェクトに、筆者は改めて感銘を受け、そしてまた大いに励まされている。

アーティストの場合1:新たな展示方法のアイデア

デュッセルドルフを拠点とするペインター、ピア・クラジェヴスキは、4月23日から始まる予定であったケルンのアート・フェアに合わせた同市での個展の準備をしていたが、フェアや個展、ほかのグループ展、スタジオ・ビジットなど、すべてがキャンセルまたは延期された。彼女が作家仲間と運営するプロジェクト・スペース「sonneundsolche」での展示についても、状況への対応と判断は、非常に困難なものだった。現段階では、新たな展示コンセプトに取り組み、当局から与えられた公式のルールを遵守しながら、来月のスケジュールを整えようとしている。しかし一方で、外出制限のあった時期は、スタジオで自分自身の仕事に集中できたという。

また、クラジェヴスキが所属するギャラリー「ARTUNER」は、ウェブ上でのヴァーチャルな個展を開催。もとより「革新的でハイブリッドなアートのプラットフォーム」を標榜するARTUNERは、ギャラリー空間を持つことなく、オンラインを通しての作品販売や、ドイツやオランダ、イギリス、フランスなどでのポップアップ展示を行なっている。

ピア・クラジェヴスキのヴァーチャル個展「フローティング・クレーターズ」の展示風景(2020)

ピア・クラジェヴスキのヴァーチャル個展「フローティング・クレーターズ」の展示風景(2020)

今後の活動方法についてクラジェヴスキに尋ねると、「規制がすべて緩和されれば、第二波で予想よりも強く打撃を受ける可能性があることを心配しています。sonneundsolcheでは、来月の展示期間中もリスクを最小限に抑えられるよう努めます。アーティストとしては、より人との距離を保ちながら、スタジオでより多くの仕事をこなし、ギャラリーやコレクターなどとの連絡を密に取り続けるようにしていきます」と言った。

クラジェヴスキは、今月14日からライプツィヒのアート・スペース「Bistro 21 Leipzig」で、sonneundsolcheのメンバー2人とともに「Geister(ゴースト)」というタイトルの一風変わった展示も企画している。3人のペインティングと同サイズのドローイング、つまりは「ゴースト」をBistro 21 Leipzigに送り込んでそれらを展示しながら、オリジナルのペインティングは、デジタル展示としてウェブ上で見せる、という試みだ。しかし運送状況の混乱により、デュッセルドルフから送ったドローイング作品はいまだ届かず、ウェブ上ではペインティングのみが見られ、ドローイングはリアル・ゴーストと化す可能性も出てきた。移動の自由が制限されているだけではなく、運送にも支障が出ているいま、あらゆる行為がデジタル化する状況のなかで、実際のペインティングからの逸脱としてのドローイングとその身体的/デジタル二方向からのアプローチには、ユーモアとともに現状への洞察がある。そして、展示会場へのゴースト(ドローイング作品)の到着を願いながらも、「いまはフレキシブルに対応しなくてはね」と、余裕を見せる作家の姿に学ぶところもある。

「Geister(ゴースト)」展のためのドローイングの一部

「Geister(ゴースト)」展のためのドローイングの一部

ピア・クラジェヴスキが、アントニア・ロドリアン、アントニア・フライスブルガーとともに運営するプロジェクト・スペース、sonneundsolcheのショーケース部分での展示風景。

ピア・クラジェヴスキが、アントニア・ロドリアン、アントニア・フライスブルガーとともに運営するプロジェクト・スペース、sonneundsolcheのショーケース部分での展示風景。

アントニア・ロドリアン《休憩のために》(2020.5)@sonneundsolche Vitrine

アーティストの場合2:活動の在り方を見つめ直す

2003年に渡独し、ベルリンを拠点にしながら、近年はアメリカの日系ディアスポラについてのリサーチと作品制作を中心に活動する近藤愛助にも話を聞いた。不要不急の外出が禁止される生活は、いままでの自身の生き方を振り返り、見つめ直す機会になっており、それは個人のレベルだけではなく、社会全体のレベルでも同様だという。

「コロナ禍で強く感じたことは、みなが困難な状況を同時に生きているなかで、自分も不安で余裕がないけれど、他者を心配し想いやることは非常に大切であり、それこそが今の『社会』に真に必要なことだということです」。

アートは社会や個人の鏡だと考える近藤は、何らかのかたちで自身の制作にも今後、大きな影響が出てくることを推察。作品を制作して発表をするという行為そのものを疑う良い機会にもなっているという。

「僕は自分でもかなり自由に、そしてスローにアート活動をやってきたつもりですが、それでも『アーティスト活動=展覧会・キャリア構築』という既存の枠組みのようなものに囚われていたと、いまは感じています。しかし今後、そういったことをベースにアートの活動展開を考えることが、難しくなりそうな状況になってきていると思います」。

ドローイングをする最近の近藤の様子

ドローイングをする最近の近藤の様子

現に今回のベルリン州による即時支援は、例えばアーティストの場合でも、キャリア、展示経験やアーティストとしての収入などで判断が下されることはなかったようだ。途中で底は尽きてしまったものの、ありとあらゆる人々に行き渡っている。ここにも「キャリア」で差別されることのない、「アーティスト」や生き方としての「フリーランス」に対する、国による確かな肯定が窺える。

「アーティストは『プロフッェショナルであること』を求められがちですが、資本構造や社会のシステムとはまた別の、そういったものとは離れた場所で、個人として、物や行為を生産し、それを他者と共有する。そういった行為に、いま興味がありますし、今後、そういうものが重要な生き方になっていくのではないかと、漠然と思ったりしています」。

近藤が撮影した外出制限措置が始まってすぐの街の様子

近藤が撮影した外出制限措置が始まってすぐの街の様子

ギャラリーオーナーの場合:ギャラリー間の結束の強まり

3月15日のDM配信で、ギャラリーと観客がこの状況下でどのようにつながることができるのか、またコロナ禍でのアートによるサポートの在り方を問いかけ、同時にギャラリーのウェブサイトで映像作品を紹介する「Vidéothèque」というシリーズを立ち上げたのは、ベルリンのコマーシャル・ギャラリーのオーナー、タニャ・ワグナーだ。この意図について、ワグナーはポジティブに語った。

「私にとっては、ギャラリーの可視性に介入することが重要でした。それは自発的なアイデアであり、アートを通じてつながりを保つこと、アートこそ私たちの現在の状況を反映する可能性なのだという願望でもありました。ギャラリーでは、豊田市の労働者とともに制作したアンナ・ヴィットのビデオ・インスタレーション《未来を開封する》(2019)を展示していました。彼らとともに、ヴィットは仕事の未来と進歩する自動化について話しています。このビデオ作品はまさにタイムリーな内容であり、私たちはそれを完全にオンラインで鑑賞できるようにしました。このことをきっかけに、さらに多くの作品をオンラインで紹介し、ギャラリーのアーティストとの毎週のプログラムをキュレーションするという現在のアイデアにつながりました。ギャラリーに来ることのできない観客からは目覚ましい反応があり、これまで私たちを知らなかった人までも、オンライン・プログラムを通じて私たちの活動を見つけることができました」。

ギャラリー・タニャ・ワグナーで開催中のアンナ・ヴィットの個展「未来を開封する」展の展示風景

ギャラリー・タニャ・ワグナーで開催中のアンナ・ヴィットの個展「未来を開封する」展の展示風景

Courtesy Galerie Tanja Wagner, Berlin

ギャラリーでの展示が再開した現在も、継続的に週にひとりの作家を紹介しているが、週の初め、Instagramのストーリーズを使い、観客を気遣いながら、作家や作品について語りかけるワグナーの姿は、まるでベルリン・アート界のジャシンダ・アーダーン(ニュージーランドの首相)のように見えてくる。

かつワグナーは、自身のギャラリー・プログラムのみにとどまらず、「OFFICE IMPART」のヨハンナ・ノイシェッファーとアンナ・シュヴァンツとともに、「BerlinViews」も立ち上げた。このウェブ上にはベルリンのおよそ25のギャラリーが集まり、各々のギャラリーの短いテキストによる紹介、1作家3点の作品画像と価格を含めた詳細が掲載されている。「EIGEN+ART」や「トーマス・シュルテ」などのブルーチップ・ギャラリーから中堅、若手、エディション作品をオンラインで販売するギャラリーまで、その顔ぶれは多様だ。ベルリンのギャラリー間のネットワークを強化しながら、その存在感をアピールできるツールとなり、観客にとっても新たな発見の場所となるかもしれない。こうした結束も、いまのベルリンのアート・シーンを盛り立てている。

「BerlinViews」トップページ

「BerlinViews」トップページ

「BerlinViews」の発案者、左からタニャ・ワグナー、アンナ・シュヴァンツ、ヨハンナ・ノイシェッファー

「BerlinViews」の発案者、左からタニャ・ワグナー、アンナ・シュヴァンツ、ヨハンナ・ノイシェッファー

[Photo: Alexander Meyer]

美術雑誌編集長の場合:メディアの変容と知識の限界の拡張

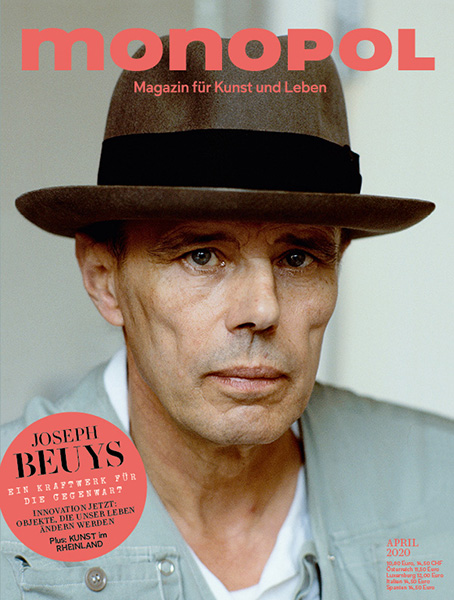

ドイツの月刊美術雑誌『Monopol』では、3月と4月の急速な状況の変化への対応は困難となり、雑誌に現状を反映できずにいた。さらにインスティテューションやギャラリーが、キャンセルまたは延期となった展覧会の広告を出せなかったため、5月の印刷版をスキップし、読者がより最新の情報を得られるよう、ウェブ版に集中した。現在編集作業が進行している印刷版では、コロナ危機によってもたらされる変化について、多くのアーティストやキュレーターにインタビューした記事を掲載する予定だ。こうした状況下で、美術雑誌の果たすべきもっとも重要な役割とは何か、編集長のエルケ・ブーアに聞いた。

ドイツの月刊美術雑誌『Monopol』2020年4月号の表紙

ドイツの月刊美術雑誌『Monopol』2020年4月号の表紙

「アーティストや哲学者の視点を取り入れ、日々のニュースにより深い考察を加える必要があります。いまはアート界が変化と再始動について、多くのことを考えている状況であり、私たちはそれをサポートしたい。知識の限界を広げ、希望を与えるかもしれない芸術的なプロジェクト、もしくは部分的なエンターテイメントを提供しようとしています」。

またこの間、編集部で話し合われた大きな課題は、グローバル化するアート界に、今後どのように対処するか、さらにはコロナよりもはるかに強大な危機としての気候変動についてだったという。

「グローバルなアート界のライフスタイルは、まったく持続可能ではありません。 しかし、私たち自身をローカルなアートだけに制限することもできないと思います。 したがってこの問題は、相変わらず私たちの議論の中心にあります」。

キュレーターの場合:デジタルからの抜け道としての「親密な散歩」

グローバルとローカルについてのブーアの言及も興味深い。実際のところ、外出制限措置が施行されてからは、自分の暮らす地域に行動範囲が限られることとなり、筆者自身も自然とローカルに目が向いた。長らく続いた「デジタル」だけに寄りかかる生活からの抜け道は、ローカルな散歩であった。

制限がまだ厳しかったイースター・ウィークエンド(4.12〜13)に、ベルリンのプレンツラウアー・ベルク地区で行なわれた展示プロジェクト「Die Balkone(バルコニー)」もまた、ひとつの光であった。ここから離れた地域に暮らす筆者は、その時期に交通機関を使って出かけることをためらい、このイベントを体験することはできなかったが、これまでとは異なる動きがあることに期待が湧いた。企画したのはキュレーターでありベルリン芸術大学の客員教授でもあるウヴル・ウ・ドゥルムソグルと、キュレーターのヨアナ・ヴァルシャ。彼女たちの暮らす同地区のアーティスト、物書き、建築家、振付家に声をかけ、パブリック展示の形式で、バルコニーや窓に、生きていることの「しるし」を表現し、分かち合った。友人たちを招き、そこからまた別の人々へとつながっていった結果、参加者はオラフ・ニコライや、ヤエル・バルタナ、前出のエルケ・ブーアなどを含む、およそ50人。ドゥルムソグルに、この企画のきっかけについて尋ねた。

(上段左)ローザ・バルバとヤン St ヴェルナー、(上段中央)アーティストとキュレーター(左からローザ・バルバ、ヨアナ・ヴァルシャ、ウヴル・ウ・ドゥルムソグル)、(上段右)クリスティーナ・ヴルメル、(下段左)ラウル・ヴァルヒ、(下段中央)クリスティナ・ディミトリアディス、(下段右)マティルダ・クシェコフスキ(Photo Olaf Grawert)

(上段左)ローザ・バルバとヤン St ヴェルナー、(上段中央)アーティストとキュレーター(左からローザ・バルバ、ヨアナ・ヴァルシャ、ウヴル・ウ・ドゥルムソグル)、(上段右)クリスティーナ・ヴルメル、(下段左)ラウル・ヴァルヒ、(下段中央)クリスティナ・ディミトリアディス、(下段右)マティルダ・クシェコフスキ(Photo Olaf Grawert)

Courtesy of Die Balkone

マティアス・デンシェル

マティアス・デンシェル

Courtesy of Die Balkone

ウルフ・アミンデ(マックス・リングナーの壁画の足さばき)

ウルフ・アミンデ(マックス・リングナーの壁画の足さばき)

Courtesy of Die Balkone

「バルコニーが日常のパフォーマンスのユニークな場になったこと、または家にいること自体が特権であると明らかになったとき、市民の流動性がどのようなものになるのか、仲間と話しました。バルコニーは、どのようにラグジュアリーなテラスから、民主化のサインに変化するのか? どの建築学校でも、独自の方法でバルコニーを設計しています。そこでどのように過ごすのか、特にいまは、誰もがそれぞれの方法を持っています。私たちは、ウイルスとそれが生み出す恐怖の魔の手に陥ることなく、隔離と個別化に対抗し、世界のバルコニーに手を差し伸べることを決めたのです。ホラー・ヴァキュイ(空間畏怖)の感覚、さらなるデジタル展示やデジタル・ガイドツアーにはもう参加したくないという気持ちが混ざり合った、身体的な出会いとしてのアートを切望しました」。

予算はなく、オープニングもなければ、多くの観衆も持たないこのプロジェクトは、生きていることのしるし、アート、そして密接なつながりや関わり合いのポイントを探すための、(現在の規制の範囲内での)親密な散歩へと変容した。さまざまな人々の温かいリアクションと好奇心に、ドゥルムソグルは深く感動したという。

ティナ・ルッフェルバインのバルコニーで、隣人のエヴァ・シャルラーとマーティン・フリゼとのコラボレーション。ライターでキュレーターのシャルラーが、外出制限措置のあった時期に読んでいた「個人的なパンデミックの詩」を選んで編集。フリゼが設置したスポットから、観客は自由にそれを持ち帰った。

ティナ・ルッフェルバインのバルコニーで、隣人のエヴァ・シャルラーとマーティン・フリゼとのコラボレーション。ライターでキュレーターのシャルラーが、外出制限措置のあった時期に読んでいた「個人的なパンデミックの詩」を選んで編集。フリゼが設置したスポットから、観客は自由にそれを持ち帰った。

Courtesy of Die Balkone

最後にドゥルムソグルは、こうも呼びかけてくれた。

「Covid-19のような『惑星の緊急事態』に直面しているときに、単一の物語と単純な解決策に同意することなく、互いの相違や多様性への取り組みを失わずにいましょう。当たり前だと思われている概念と、私たちが続けていきたいことや思いやりのある生活のために残すべきものをめぐる議論のような、いままで積極的には考えてこられなかった概念。アートの役割は、関係性を築き、この二つの概念の間に橋を架けることです。変化は積み重ねであると、私は信じています。芸術と文化に関わる労働者として、私たちは夢のある変化を生み出すために、この蓄積に貢献する大きな責任があるのです」。

いまだに先のまったく見えない状況で背中を押し、いまなすべきことへの思考を促すような力ある言葉だ。加えて、ドイツのメルケル首相をはじめ、コロナ危機下での「世界の女性リーダー」が持ち合わせるリーダーシップとコミュニケーション能力にも注目が集まっているが、「Die Balkone」も「BerlinViews」も、イニシアチブをとったのは女性たちだった。

互いのつながりを保つために

ここで紹介できた思考や実践は、一端にすぎない。美術館のウェブサイトでも、キュレーターによるギャラリー・ツアーが配信されている。コマーシャル・ギャラリーの試みも多岐に渡る。例えば「クーニヒ・ギャラリー」のオーナーがホストとなり、アーティストやキュレーターをはじめとする関係者と行なうInstagramライブの配信「10 AM」シリーズや、「ヴェントロップ・ギャラリー」がInstagramで作家のスタジオを紹介する「#InsideTheStudio」など、休廊中のギャラリーやアーティストたちと、観客とのつながりを保つべく、あらゆる実験的な取り組みが生まれている。筆者も所属する「美術評論家連盟」のドイツ支部からは、「困難な時代の連帯」という件名のメールが届いた。州によっては支援金が底をついたことで、メディアやカタログのテキストなどのキャンセルなどによって困窮している会員に送金をすることを見据えて、経済的に安定している会員からの寄付を募っている。写真家のヴォルフガング・ティルマンス率いる「Between Bridges」では、文化や音楽シーンのクラウドファンディングなどのようなキャンペーンのために50人以上の国際的なアーティストが制作したポスターを提供する「2020Solidarity」を発足した。

ドイツのアートとこれに関わる人々の底力を実感している。特にベルリンでは、関係者たちのつながりにおいて手を差し伸べ合い、アイデアを出し合うなかで、思いもよらぬ影響力が生じ、それが積極的で前向きな変化をもたらしている。このように広がる文化/芸術をツールとしたつながりこそ、近藤の語った「他者を心配し想いやる」という、いま社会にとってもっとも必要な事象へのアプローチになるのではないだろうか。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)