フォーカス

【マニラ】ライフライン──アーティストから社会へ、つながりのアクション

平野真弓(キュレーター)

2020年09月01日号

新型コロナウイルス感染拡大に伴う、フィリピン・マニラ首都圏のロックダウンは3月15日に始まった。隔離措置に違反し、警察または軍部の指導に抵抗する市民に対しては、射殺も厭わないとする大統領の発言に集約されるように、政府の非情な方針によって日常生活が厳格に規制されている。2カ月半続いた完全封鎖は解除されたが、8月25日現在、「一般的なコミュニティ隔離措置」と呼ばれる対策が敷かれ、21歳未満または60歳以上の市民、妊娠中の女性の外出は禁止され、夜間は全ての市民の外出が禁止されている。外出時は、マスク着用とソーシャルディスタンシングの遵守が義務付けられている。

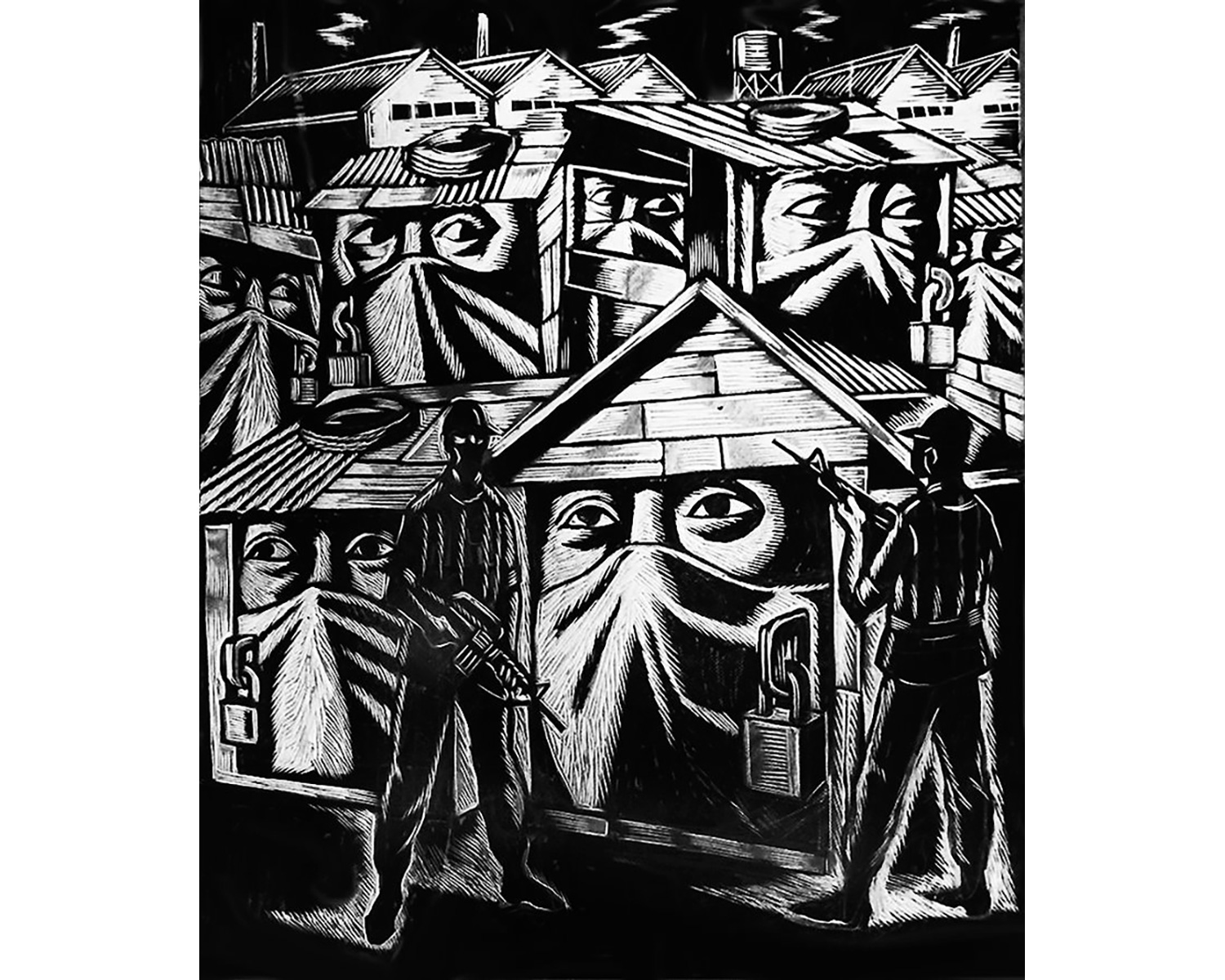

Neil Doloricon, Lockdown, 2020, relief print, vinyl plate. [© Neil Doloricon]

社会のなかでのアーティストの存在

こうした状況下、アートシーンも必然的にオンライン空間に移動している。コロナ下の美術館の役割について、フィリピン大学ヴァルガス美術館館長パトリック・D・フローレスは「世界で起きていること、私たちが置かれた場所、今後の世界の展開について考える場」を開くことだと話す。「概念的に、美物館とは人が集まる場所であり、物理的距離の確保が強いられる今、従来のような社会性を確保することは困難だ。社会性を保持するためには別の方法を考察しなければならない」と語る★1。アートを社会の循環のなかに位置付ける思想は、フィリピン美術の歴史を通じて脈々と受け継がれてきた。

現代の文脈では、マルコス政権による表現の自由の弾圧の下、カイサハン(Kaisahan)グループが掲げた宣言にその起源を見出すことができる。「そもそもアートは今日のように孤立した存在ではなかった。播種の適期に関する知識のように、人々の生活にとって必要不可欠で切り離すことのできないものだった」★2 この宣言文を執筆したとされる美術史家アリス・G・ギリェルモは、アートは社会、つまり民衆の現実を映し出し、その状況改善に貢献すべきだとする「社会的リアリズム」論を展開した。その後今日に至るまで、社会的リアリズムの理念は、実際の行為を伴う「社会的結束と集団の連帯」の価値観として継承されている★3。この記事では、コロナ禍のマニラにおけるアーティストやカルチュラルワーカーの動きや運動を取り上げながら、その力の働きについて考えてみたい。

Art Relief Mobile Kitchen, Batong Malake, Los Baños [Photo by Alex Baluyut]

アーティストが孤立する人々を支援する

ロックダウンが始まるとともに、アーティスト間に培われた相互協力の体制がオンライン空間を通じて目に見え始めた。映像作品の上映と批評の会を定期的に開催しているLost FramesはFacebookにプラットホームを移行しオープンディスカッションの場を継続している。パフォーマンス・メーカーのJKアニコチェ(JK Anicoche)率いるKOMUNIDAD Xは、閉鎖が始まってまもなく「Keep in Touch」と題するライブ・ビデオ・ミーティングを始動した。ロックダウン当初の錯綜する情報を共同で整理し、自らの置かれた状況を客観的に把握したうえで、「コロナ時代のアートの役割」について意見を交換する場として機能した。

隔離措置の下、アートコミュニティのネットワークは急速に拡大し、さまざまな場所で孤立した人々をつなぐ新たな経路を切り開いている。フォト・ジャーナリストのアレックス・バルヨット(Alex Baluyut)とカルチュラルワーカーのプレシャス・レアノ(Precious Leano)が率いるArt Relief Mobile Kitchen★4や、文化批評家のカトリーナ・スチュアート・サンティアゴ(Katrina Stuart Santiago)が主宰するPagasa(People for Accountable Governance and Sustainable Action)は、SNSを介して情報を拡散し、さまざまな組織や個人との連携体制を形成、支援を必要とするコミュニティに温かい食事や救援物資を届けている。

運行再開の許可が下りず、困窮状態に置かれた乗り合い自動車・ジプニーの運転手のためのファンドレイジングPara Para-an Paabot Namanが二人の女性アーティスト、MMユウ(MM Yu)とレナ・コバンバン(Lena Cobangbang)によって立ち上げられ、多数のアーティストが参加している。「孤立を強いるこの状況にはうんざりしている。[......]自分の仕事に誇りを持っていたジプニーの運転手さえもが、物乞いをしなければならない極限状況に追い込まれている。こうした現実に対するやり場のない怒りを、ポジティブな力に転換したかった。[......]生存の問題は社会の隅々に浸透している。私たちは皆、この生態系のなかで必要不可欠な存在だ」とコバンバンは話す★5。

Touki Roldan, Untitled, 3-color screen print on paper. [© Touki Rodan]

SNSで繰り広げられる政府のプロパガンダvsプロテスト

社会とアートの有機的なつながりは、個人の経済的利益への関心ではなく、共存という価値観を基盤に成り立ち、資源の共有と相互支援によって活性化されている。この循環のなかで必要不可欠な役割を果たしてきたのが、アーティスト・ラン・スペースGreen Papaya Art Projectsだ。ノルベルト・ロルダン(Norberto Roldan)とドナ・ミランダ(Donna Miranda)によって2000年に設立され、アーティストに限らずアクティビストにも表現と交流の場を提供してきた。こうした20年の歴史をもつGreen Papayaが隔離措置の最中、火災に見舞われた。奇しくもこの災禍が起きたのは、反政府勢力を摘発し政権批判の弾圧を強化する「反テロ法案」が議会を通過した日のことだった。Green Papayaが煙に包まれる光景に不穏な政治情勢を重ね見た人も少なくなかっただろう。感染症抑止を理由に着用が義務付けられたマスクが、口を塞ぐガムテープへと変化していく感覚は、大統領が敵視する国内最大の通信社ABS-CBNの放送停止、反テロ法の強行成立、度重なる人権擁護活動家の殺害など歯止めの効かない政府の過激な取り締まりによって緊迫感を増している。

Green Papaya Art Projects, Photo taken by Jel Suarez on June 13, 2020. [Courtesy Green Papaya Art Projects]

国内最大のアーティストとカルチュラルワーカーのアライアンスConcerned Artists of the Philippines(以下、CAP)は、現政権が大掛かりなプロパガンダ・キャンペーンを展開しているFacebookを中心に、SNSを使ったオンライン・プロテストを仕掛けている。しかし現在、ストリートへのアクセスが厳格に規制されているのと同様、Facebook上でも政府・軍部・警察の監視が横行し、投稿者がハラスメントを受けたり、不当に身柄を拘束される事件が起きている。

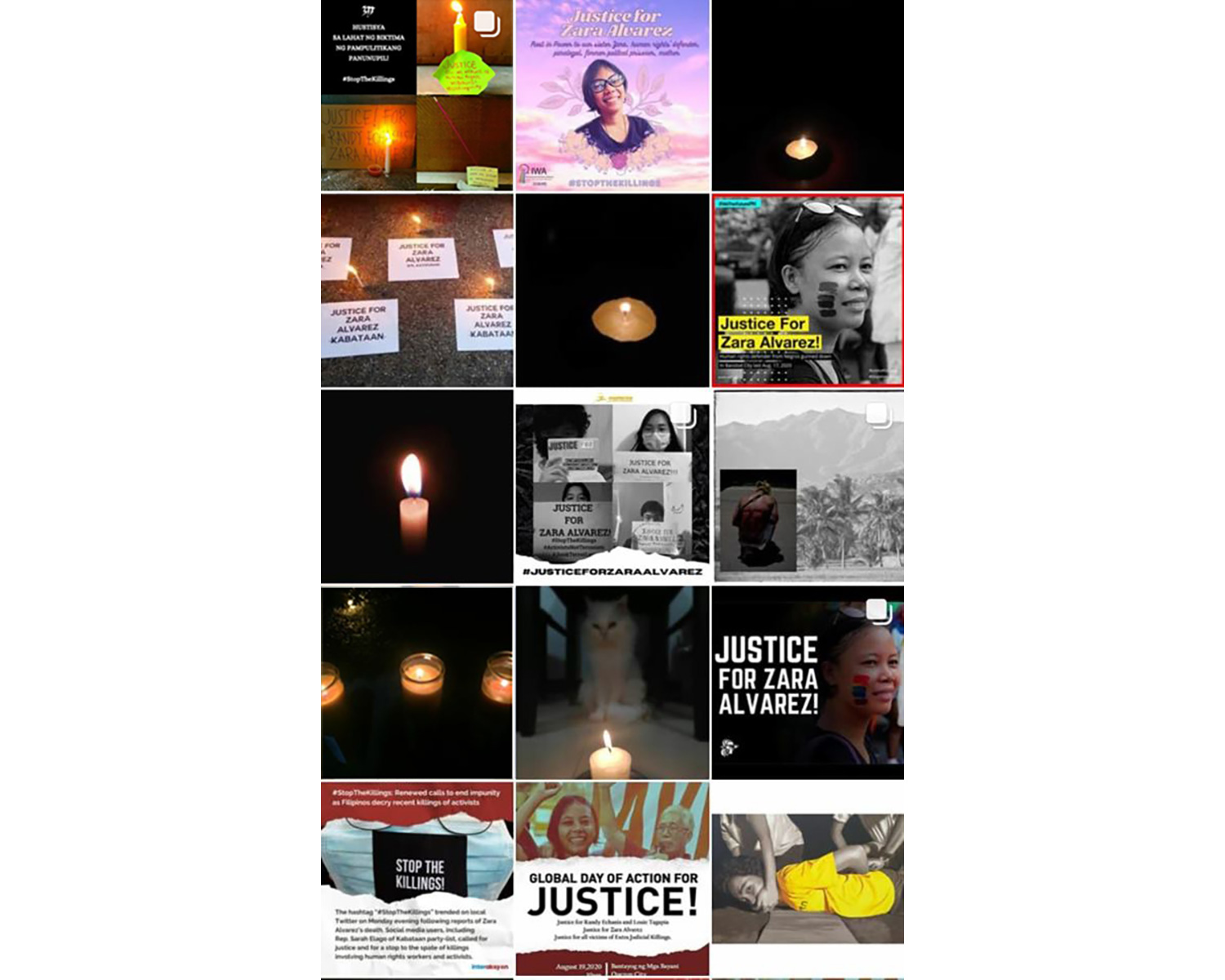

#stopthekillings, Istagram Screen shot taken on August 19, 2020

こうした状況で最も避けなければならないのは、自己検閲だとCAPの事務局長リサ・イトウ・タパン(Lisa Ito-Tapang)は指摘する★6。マルコス独裁政権下の苛烈な闘争を経て、1987年憲法に言論・表現・報道・集会の自由の一節が書き込まれる結果につながった。表現の自由という権利は先代のアーティストとカルチュラルワーカーたちが勝ち取ったものであり、その火を絶やすことなく、後世に継承していくという使命感がアーティストのあいだに共有されている。いうまでもなく、表現の自由への弾圧はアーティストの活動を脅かすだけでなく、ジャーナリズムの統制、人権侵害、民主主義の危機を意味する。

Tanya Villanueva, Ang Utopian Soldier, (video still), 7'38", 2020 [© Tanya Villanueva]

フィリピンの文脈において「貧しさの美学」を提唱するアーティスト、ブレンダ・ファハルドは言う。「アーティストは真空に存在するのではなく、人と事象に取り囲まれて存在し、それは選択、判断、洞察力として映し出されている」★7。多元的な暴力によって断片化された社会を、何とかつなぎとめようとするアーティストのアクションは、無力感を楽観に転換させ、世界はまだ再生可能だという希望と想像力を持ち続けることの重要性を示している。

★1──Igan D'Bayan, "Art in a post-COVID world," Philstar Global, (May 11, 2020)(2020年8月19日閲覧)https://www.philstar.com/lifestyle/arts-and-culture/2020/05/11/2013082/lifestyle

★2──"Kaisahan Declaration of Principles" Pananaw 7, ed. Eileen Legaspi-Ramirez, (Manila: National Commission for Culture and the Arts, 2010), p.17

「喧騒のストリートへ──マニラの街に広がるムーブメント」(artscape 2016年11月01日号)参照。https://artscape.jp/focus/10128835_1635.html

★3──Alice Guillermo, "The Asian in Philippine Art" Who, (December, 1983), p.32-34, Published in Frisson/ The Collected Criticism of Alice Guillermo, (Philippine Contemporary Art Network, 2019), p.213 http://pcan.org.ph/downloads/

★4──Art Relief Mobile Kitchenは2013年の巨大台風ヨランダの被災者支援として発足して以来、活動を継続している。

★5──筆者とのメールの交換から(2020年8月16日)

★6──Free Expression under the Anti-Terror Law with Rappler Managing Editor Glenda Gloria and Concerned Artists of the Philippines Secretary General Lisa Ito, Webiner, 7 August, 2020.(2020年8月18日閲覧)https://www.youtube.com/watch?v=vIjfFSJ6F0A

★7──Brenda V. Fajardo, “The Aesthetics of Poverty: A Rationale in Designing for Philippine People’s Theater 1973-1986,” Kritika Kultura 15, (Quezon City: Ateneo de Manila University, August 2010), p.181(2020年7月20日閲覧)https://journals.ateneo.edu/ojs/index.php/kk/issue/view/156

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)