フォーカス

つどいのメモランダム

うらあやか(アーティスト)/長谷川新(インディペンデントキュレーター)

2023年01月15日号

対象美術館

人と人が同じ空間(オンラインも含む)に「集う」ということへの感覚が、パンデミックも多分に影響するかたちで近年大きく変質したのは言うまでもないだろう。その過程を経ての2023年1月現在、物理的に集まることに対する制度的/社会的な制限も一時期よりは大きく緩和され、コロナ禍以前とほぼ変わらない規模のイベントも開催されるようになっている。

人が集う。そこにグラデーションはあるけれど、登壇者-聴衆といった個々の役割が半固定化されている「トークイベント」や「レクチャー」と呼ばれる形式のイベントも変わらずあるかたわらで、イベントというよりも「自然発生的な集まり」と呼んだ方がしっくりくるような、役割の序列が(ある種意識的に)無効化されているような催し──主催者らしき人はいるけど、登壇する人はいない/その場にいる人の誰もが発言したり、問題提起をする(しない)ことが許されている/さらに言えばそれが自然な状態であるかのような、時間や役割のバッファを持った小さな集まり──を、アートの周辺でも以前より頻繁に目にするようになった。

設定されたテーマに関する知見を交換し合い議論を深めることもあれば、グルーミングのように雑談それ自体を目的にしているときもあるが、そういった場に実際に居合わせてみて感じることは、そこに訪れた人たちがより多くのものを持ち帰れる場を醸成するために、実は小さな工夫と設計の積み重ねが無数にあるということだ。東京造形大学の学生自主創造センター「CSLAB」の管理人を務め、この数年で数多くの集いの場を企画し立ち会ってきたアーティストのうらあやか氏と、インディペンデントキュレーターの長谷川新氏に、数日間にわたりGoogleドキュメント上にぞろぞろと集うかたちで原稿を執筆していただいた。(artscape編集部)

※この記事は、Googleドキュメントを用いて共同で執筆・編集されたものです。

イラスト:うらあやか

Part A:

待つための準備/居合わせながらもいなくなる(うらあやか)

CSLABの授業「知の漂流教室」2022年度第1回の様子。名前と顔を紹介し合って仲良くなることよりも先に、「学び」に関するマインドマップをまずつくり、展示する。「それぞれの自分自身へのフィードバック」に重きを置くことがディレクションの理念だった。

CSLABの授業「知の漂流教室」2022年度第1回の様子。名前と顔を紹介し合って仲良くなることよりも先に、「学び」に関するマインドマップをまずつくり、展示する。「それぞれの自分自身へのフィードバック」に重きを置くことがディレクションの理念だった。

CSLABは学生主体の学びの場、集まるための空き地のような場所。学生を中心にさまざまな関心を持つ人たちが集まって何かをしたり、またしなかったり、公開のイベントやゲストレクチャーなんかも行なっている。私はそこでオープンデスクをして訪れる人たちといろいろと企てをしたり、ソファの位置を変えたり、いろんなものにタイヤをつけて動かせるように木工したりする。企てとは、例えば学生がやりたいことについて相談しにきて、どのようにやれるか話したりすることだ。それから、企てなどのミーティングやイベントだけじゃなく、普段過ごすなかにもさまざまに「仕込み」をしている。これは私だけじゃなくて、学生やこの場所を使うみんながちょっとずついたずらのようにこの場所で何かが起きるのを期待してアイデアを散らしているのだ。待つためにいろいろと準備をする日々。というか待っているだけだとそわそわして、そういういたずらをしかけに行きたくなる。その応酬だ。

待つ、というのは難しいことだなと思う。自分の積極性でほかの人の積極性を潰さないようにしたいから待つのだ。私はディレクターではないけど、そのように見えることもあると思う。そうしている部分もあるし。けれどディレクターではない。それにディレクションもなるべくしないようにしたい。とはいえディレクションしたくないわけではないし、何かしらファシリテーションをしないと動き始めは特にすごくスローになってしまう。質問を重ねて面白い話をしてもらえたときドーパミンが出るのを感じる。でも集まって話しているのに私の質問や話に時間を使うのはもったいないので、居合わせながらもなるべくいなくなれる方法を探している。ディレクション(方向)の指示ではなく、問いを道具のように渡して、使いやすくアレンジされるみたいなことができたらなと思っている。クリエイティブコモンズ的な、オープンソース的な。ソフトな技術として、ファシリテーションもその俎上に提示する。集まりにおけるテック。

CSLAB含め制作とかリサーチのなかで考えた、ディレクションに関することのメモをいくつか紹介します。

集まる・話す場を自走させる、アンチディレクションのためのメモ

(1)ディレクションから顔を消す

ディレクションをする人が立ち去ることができる。問いや、目的が明らかであれば、ファシリテーションは最小限で済む。状況について全部話す(ごく短い言葉で)。それで後のことはすべて相手に任せてしまう。ディレクションを効かせようとするときにもっとも重要なブレてほしくないところはどこなのかをあらかじめ制作するために、責任というのをどこに持つのかを考えておく。完璧なアーカイブよりも、鑑賞のクリエイティビティに期待する。

筆者による作品及び同名の個展「貝の/化石が/跡を残して/化石の/雌型/となった/身体」(金沢芸術村[石川県]、2021)。ワークショップ型パフォーマンスの発表にあたって制作されたファシリテーションにこびりついた作者性を剥がす試みとして、過去作の分解、再制作、再演をライブで行なうことをパフォーマーに委託した。

筆者による作品及び同名の個展「貝の/化石が/跡を残して/化石の/雌型/となった/身体」(金沢芸術村[石川県]、2021)。ワークショップ型パフォーマンスの発表にあたって制作されたファシリテーションにこびりついた作者性を剥がす試みとして、過去作の分解、再制作、再演をライブで行なうことをパフォーマーに委託した。

(2)2番目に歩く

ファシリテーションや、ディレクションの動力の設定位置を変更し、先頭に立って連れて行くのでなく「2番目に歩く人として」一行を補助する。それを誰か別の人に相談というかたちで明け渡して「え、どうする?」と話しかけ続ける。すると少しずつ動力の設定位置がズレていくのだ。もしも、いいか悪いかジャッジすることを求められたら、自分が答えられることでもみんなに聞いてみてと言う。その人が動かなくちゃいけなくなって、文字通りに運動が始まる。1番目に歩こうとするとジャッジしないといけなくなる。ジャッジの連続がディレクションというわけではないはず。フラットさを追求しないといけなくなるのは、考えるスタート地点が間違っているからかも。

聞き手に回るのも有効。相手よりも面白いこと言ってやろうというクリエイティビティの開示を我慢して「もうちょっと教えてほしい」とだけ言い、とにかく話を聴く。議題となる相手の面白いところにフォーカスを当て続ける。それって何? と聞くことで、その人が考えていることが自動的に話される。ほんとそれだけでいい。

(3)足並みを揃えないままぞろぞろと、そぞろに歩けるようにする

マイクを使ったり、机を配置することで空間をコントロールできることはみんなわかっている。指示を出す足並みを揃えないままに、集まりに勾配を与えることで動きが生まれる。「統制」を避けながら、運動を進めること。海遊型の教室。自己紹介をし続けることは、相手と知り合うよりもむしろ自分の側面を見つけることにつながる。

40人で話すときに40本のマイクは必要なく、少ない数のマイクを回すことが議論の動力になる。どうやって回すかを考えることが、集まりにおける訂正可能な理念となる。やんちゃ忍者はマイク回しに暗躍し、話す人を変えたり、ただうろうろしたりする。たまに議論に足りていないと感じたところを質問する。美しい坂道、いい勾配の傾きをつくる。

(4)編集可能な状態をつくる

いいアイデアを編集可能状態にしておく! 「没案ですが」と言いながらいいアイデアを出すのは、リスクなくアイデアを出すしくみとして便利。複数人でのアイデア出しの時間にアイデアが全部採用されるようないやーなミーティングになったときでも、「没案ですが」を挟み込むことでほかの人がなんか言うのをアシストできる(かも)。普通に、ほかのアイデアを流しこむ隙間を確保するのは結構便利。

[うら ミニレポート]

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ「柔らかな舞台」展 @MOT

東京都現代美術館で開催中の展覧会「柔らかな舞台」の出展作品《オブサダ》(2021)について。

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ《obsada/オブサダ》(2021)撮影風景[Photo by Jakub Danilewicz]

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ《obsada/オブサダ》(2021)撮影風景[Photo by Jakub Danilewicz]

行き来の見える公園ぽい舞台装置的に設られた観覧席の好きなところへ、ジャングルジムに登るのと階段を登るのとの間の気分と体の使い方で選んで座る。映像作品《オブサダ》は、いくつもの対話の断片と、アクションからなるフッテージで構成されている。 状況説明的な構図を回避して、映画の撮影現場などについて当事者同士で話をしている。二人の女性が小上がりになった出窓のところに座っている。カメラで撮っている人やマイクを向ける人も映る。座る二人のうち、一方の人が自分の考えを話す。前後のある話し方がされて、指示や質問がカットされているんだなと思った。それが痕跡として残された編集になっているということだ。前提がリニアに順を追って説明されるのではないので、いま何が話されているのか、この話がどのようなルートをつくってきたのかを想像して、よーく聞くほかない。友人の話をただ普通に聞くときの状況とも似ている。質問が示されない状況のことを、応答が質問を抜け出しているんだと言えるかもしれない。そうすると、「作品内_質問内_応答の発言」という文脈の構成がつき階層立てられた言葉としてでなく、フレームのどこに位置するのかわからないような状態に置くことができる。質問は思考や応答を導くディレクションだ。ディレクションの言葉自体を消してみても、話の内容に引き継がれる(これが「ディレクションから顔を消す」のモデルかも?)。鑑賞者が考えるよりも先にまず話を聞くところへ行く坂道をつくるような編集。支配的なアイデアをなるべく選択しないでつくられた(ほとんど発明の域だと思う)、オーガニックな作品だ(そしてその能力を発揮できるキュレーションだ)。

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022)展示風景[撮影:森田兼次]

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展(東京都現代美術館、2022)展示風景[撮影:森田兼次]

発言が置かれるフレームの構成が際立つとき、どうしてもジャッジする流れができてしまうと感じる。些細なことであっても(例えば気が利いているとかポジティブなことであっても)、良し悪しをジャッジする俎上に一気に載ってしまう。フレームとは例えば何かゲームのプレイヤーのような、またはフィールドのような。フィールドやフレームの設定はうまくいくときも必要なときもあるけど、あまり援用しないよう堪えたい。

だから、フレームを際立たせて先回りさせジャッジする立場に鑑賞者を押し上げない、正面に座るんじゃない方法を取れるよう座り方を選べる、など立場や関係を固定しない非支配的なアイデアに満ちたこの展覧会は素敵だなと思った(ウェルカムバックチケット、できれば何度でも入れたほうがいいけど、それでも東京都現代美術館では初の試みらしい。すごくすごく大きな一歩! めでたい)。(うら)

Interlude:

一服中(うらあやか/長谷川新)

うら: ここ数年のムードとして「主語デカいの嫌う」というのがあるなと思う。自己肯定としての「人は人、自分は自分」も、自分は粛々とやれることをやれる範囲でやる。という。

長谷川:そういえば「しゅくしゅくとやる」の「しゅく」は「自粛」の「粛」だね。

うら:やったあとで、価値や意味合いを変化させる実験的なことももっとやられた方がいいのにと思いますね。編集したり考え直したり。言ったら取り消せない、縮縮(しゅくしゅく)の萎縮でもあるかも。

長谷川:主語をコントロールしたいというか、主語が磁力を持つことに期待や恐れがあるのかもね。展示の感想でも「個人的に」っていう断りを良く見かける。そう書かないと個人的にならない。

うら:言葉が自分の範囲を超えて解釈されたりエフェクトするのを抑えこむような感じします。器の大きさをあらかじめ知っておくことがリテラシーだという刷り込みがあるのかもしれない。。器は作れる🪹🆗㊗️㊗️

長谷川:器は作れる☺️

Part B:

集まり方の別解(長谷川新)

素朴な話に聞こえるかもだけど、講評を立ってやるのと、地面に座ってやるのとでは話しやすさが違ってくる。聴く側もそう。本当に違ってくる。だから、トークイベントは、目的に応じてカスタムしたらいいと思う。聞き手にとって聞きやすいトークや、話す側がリラックスして話せるトークが原則良いんだとは思うが、うまく言葉が出てこなくて黙ってしまう時間が大事なトークイベントもあるし、ピリついた緊張感がちょうど良いときもある。自分にはいつも別解はないかと考える癖があるので、何かしかいじりたくなってしまう。いずれにしても、変な連鎖が起きればなお良い。以下二つ、その手があったかというものを紹介する。

集まる・話す場をカスタムするアイデアメモ

(1)ジングル(次への行き方)

2020年の9月の話。名古屋のMATで、ペーパー&ショップというグループのメンバー(上田良、守本奈央、山口麻加)のトークイベントにちょうど居合わせた(「MAT, Nagoya Studio Project vol.6」の関連イベント「ペーパー&ショップ決起集会!」)。メンバーの3人はそれぞれの作品や紙に描いたものに触れながらとりとめもなく話していくのだが、話がしぼんでくるとおもむろに「ジングル」を鳴らした。「ぺ〜ぱ〜アンドショップ!」。ジングルが彼女たちに代わって話題を切り替え、仕切り直す。僕もちょうどラジオをやってた頃でジングルすごいな〜とは薄々気づいてたが、自分のラジオではあくまでコーナーとコーナーの切り替えとかオープニングやエンディングを示すものとして存在していた。でも「ぺ〜ぱ〜アンドショップ!」は話題に困ったらとりあえず鳴らして次に行くぞ、という風に使うことができる。司会の人に仕切ってもらうことももちろんできるんだけど、それよりもっと自然というか無理がない「外部からの強制的切断」という感じがする。ジングルを鳴らせば、うまく話せてないときになんとかせねばと焦って話してしまい、結果的に袋小路に入る──という負のループを防ぐことができる。

ペーパー&ショップ決起集会!の様子[筆者撮影]

ペーパー&ショップ決起集会!の様子[筆者撮影]

(2)BGM、映像(緊張を和らげるフィールド)

今度は2022年の11月の話。東京のTOKASで、米澤柊「名無しの肢体」展の対談イベントがあった。トークの冒頭、作家の米澤さんは「公開の場で話すのは緊張するので……」とナミビアの砂漠の中継動画をプロジェクターで投影しながら話を始めた。ゲストの批評家の黒嵜(想)さんが議論を整理していると、ブルルルッと草食動物の声が響く。動物の鳴き声は話を聞くうえでは邪魔かもしれないが、トークイベントにBGM(や映像)があってもいいんだよなあと思った。フィールドはやる側が決めれば良い。鑑賞者を巻き込んでしまえばいいのだ。今回はこういう感じでやるんで! と。作家のパワー(権力)の発揮のしどころだと思う。

Namibia: Live stream in the Namib Desert

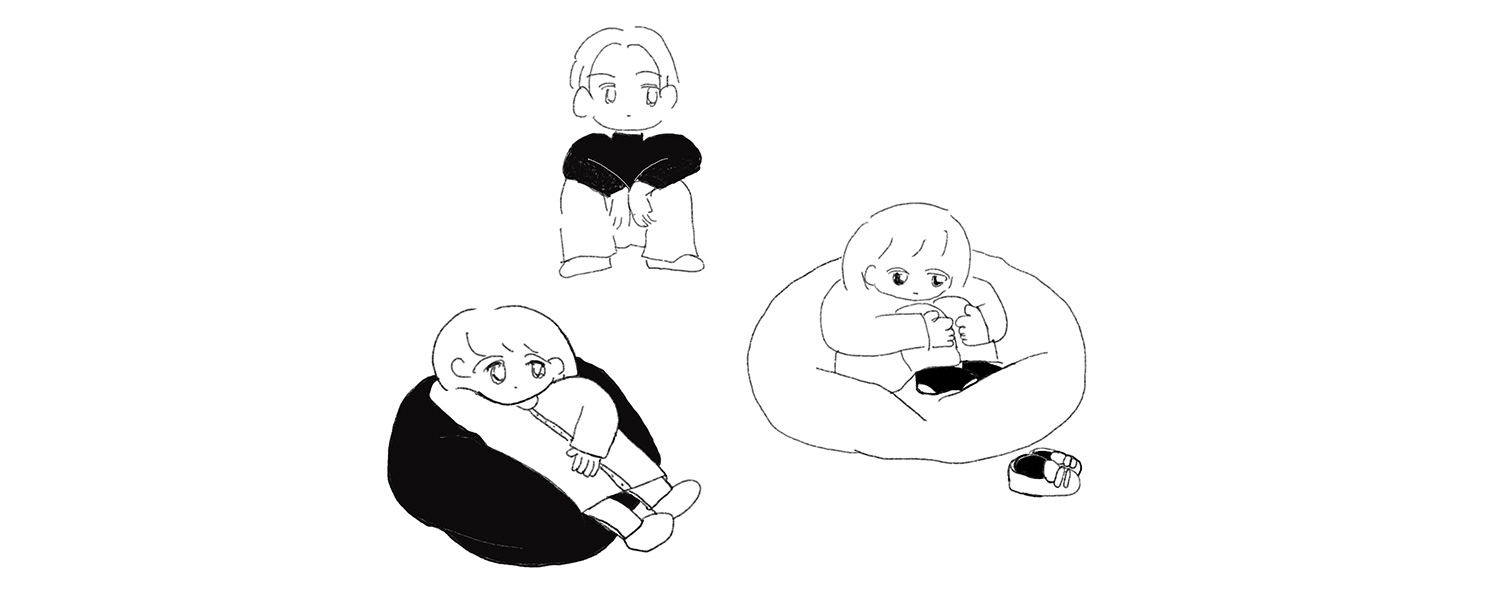

(3)布団(いろいろな鑑賞の態度)

ここからは自分がやったことも書く。去年の初春、東京のThe 5th Floorというスペースで「熟睡」というプロジェクトをした。展示や上映会が組み合わさった複合的なプログラムで、上映会は布団を敷いた二つの部屋で行なった。映像のセレクションは、吉田山、FAQ?、僕。本当はオールナイトでやる予定だったのだが、まん延防止措置が出ていた時期で、スペースの運営元といろいろ話し合い、最終的に、日中に人数制限をして行なうことになった(こういう判断が妥協なのか創造的なプランBなのか──キュレーションはいつもやましさを抱えている)。

[デザイン:山田悠太郎]

[デザイン:山田悠太郎]

布団を敷いて上映会をやりたいとはずっと思っていた。ひとつにはずっと座っているのが辛いということでもあるのだが、もうひとつは、鑑賞中うとうとしてしまっても、それはそれで鑑賞なんじゃないかという気持ちがあったからだ(というかそういう経験がある)。もちろんつくり手としてはじっくりしっかり全部観てほしいと思う(僕も例えば展示は全部観てほしいと原則思っている)。でも部分的な鑑賞、断片的な鑑賞、集中してない鑑賞、みたいなものを切り落としたくないのである。「誤読」とかとはまた違うそれがコンセプトの一貫性を探査する鑑賞よりもずっといい鑑賞だったりすることは全然ある。というわけで、安全対策や、衛生面のケアをしつつ、3日間の上映会を行なった。日によってプログラムは異なり、上映される順番や作品が違うと見え方も当然ながら変わって、それも興味深かった★。

熟睡上映会の様子。望月優子《ここに生きる》(国立映画アーカイブ提供、1962)、左壁の絵画は松葉奈々帆《3日間の睡眠時間と覚醒時間の記録》(2022)。[筆者撮影]

熟睡上映会の様子。望月優子《ここに生きる》(国立映画アーカイブ提供、1962)、左壁の絵画は松葉奈々帆《3日間の睡眠時間と覚醒時間の記録》(2022)。[筆者撮影]

来場者に、寝てもいい上映会だったから来れたという人がいた。ナルコレプシーよりもさらに重い、例えば信号待ちをしている間にもうとうとしてしまうという人で、日常生活もなかなか大変だと言っていた。普段イベントは寝てしまうから絶対参加できないけど、「熟睡」をうたう上映会だから来てみたくなったらしい。最終的にその人は「めちゃくちゃよく寝れました」と嬉しそうに帰っていった。

毎朝布団は全部洗ってた。コインランドリーで回転する衣類を見続けるのが好き。[筆者撮影]

毎朝布団は全部洗ってた。コインランドリーで回転する衣類を見続けるのが好き。[筆者撮影]

★──FAQ?による上映会振り返り座談会もぜひ。

「FAQ?座談会-「熟睡」上映を振り返る」(2022.12.30公開)

(4)「雑」(キュレーションの関わり方)

2022年の10月、秋田文化創造館の貸しギャラリーを1週間レンタルして、反戦を掲げる展示をした。「貸しギャラリーでの1週間の展示」のポテンシャルはめちゃくちゃあるのだ。会期に合わせて、新聞もつくった。元は、アーティストの曽根(裕)さんが先陣を切り、国内外のアーティストに声をかけ始めていたものだった(曽根さんは最初に3キロくらい先に行ってしまうので追いかけるのが大変)。コロナ禍やウクライナ侵攻に対して、不安を増幅させるのではなく、つくって、集まって、展示をやってみようと言うのだ。それぞれが作家に声をかけ、最終的に30名以上が参加したと思う。

SUMMER2022と名付けられたこの展示は今後も継続するのだけど(春にはSPRING2023が開催予定!)、「ひとまずやってみる」タイプの、かつ、一歩目でめいっぱい大きく踏み込める展示はやっぱり貴重だ。もっとたくさんあればいいのに、と思う。可能な限り身軽に。できるだけ踏み込みを深く、重く。それは言い換えれば、「雑」ということでもある。参加作家への説明不足や予算の不足は言うに及ばず、情報も二転三転を繰り返す。こうした粗さのもとでは、作家だろうと運営だろうと、よほど体力と気力と時間的余裕がある者でなければ満足に関わることはできない。ついてこれるやつだけついてくれば良い? それじゃああまりに本末転倒である。

じゃあ、前のめりに進み続ける運動体にブレーキをかけて、乗り心地を良くし、安全性を高める方向へとキュレーションを展開する? ──原則はそっちである(そもそもそれは「ブレーキ」なんかじゃない)。が、同時に考えるのは、この「雑さ」──徹底的に「管理」に抗おうとする表現──に対して、キュレーションはどのように展開可能かということだ。

SUMMER2022会場風景[撮影:坂口聖英]

SUMMER2022会場風景[撮影:坂口聖英]

SUMMER2022会場風景。右の映像はタイのアーティストのパイサルン・“オスカー”・アンピンが王室改革を求めるデモをずっと撮影し続けたもの。「集い論」といえば普通こういう実践を思い浮かべるのに、実際はそうなっていない。このテキストはそもそもツイストが一回かかっている[撮影:坂口聖英]

SUMMER2022会場風景。右の映像はタイのアーティストのパイサルン・“オスカー”・アンピンが王室改革を求めるデモをずっと撮影し続けたもの。「集い論」といえば普通こういう実践を思い浮かべるのに、実際はそうなっていない。このテキストはそもそもツイストが一回かかっている[撮影:坂口聖英]

共同キュレーターの西原珉さんと展示ツアー@インスタライブ。なお、キュレーター二人も作品を発表している! 「キュレーターも作品つくったらいいのよ」とミンさんは言う。僕もそう思う。

共同キュレーターの西原珉さんと展示ツアー@インスタライブ。なお、キュレーター二人も作品を発表している! 「キュレーターも作品つくったらいいのよ」とミンさんは言う。僕もそう思う。

エピローグにかえて(長谷川新)

出来事のポテンシャルをめちゃくちゃ高く見積もりたい、といつも思っている。それはつまり、そこに集まった人・もののポテンシャルを高く見積もりたい、ということだ。話す側と聴く側みたいな区分は当たり前ではなくなる。パフォーマンスを観てる人がパフォームしてないとでもいうのだろうか。ちょっと前になるのだけれど、強烈に印象に残っているイベントがあったのでその話をして筆を置きたい。2020年に京都国立美術館で行なわれた、「萌えいずる声」というイベント。

「萌えいずる声 百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》上映+シンポジウム_2020年2月9日」(YouTubeチャンネル「京都国立近代美術館_感覚をひらく」より)

僕はそこで初めて「情報保障」という言葉を知った。目が見えない、耳が聞こえないといった障害のある人にも、イベントに参加する権利がある。当たり前に、ある。だからリアルタイム文字起こしや、手話や、通訳などは、オプションでは全くない。情報の享受は権利として、「保障」される。もちろん予算にも時間にも人手にも限りはあるだろう。それぞれのイベントがもつ公共性のレンジもさまざまだろう。だがこの考え方が念頭にあれば、イベントのあり方は随分と変わってくるんじゃないだろうか(会場にたどり着く方法が階段しかないのであれば、フライヤーやウェブサイトでその条件を周知することはできる)。

できる限りの情報保障がされたそのイベントには、障害をもつ人も数多く参加していた。こう書きながら僕は自分を健常者の側に位置づけている。だがそのイベントでは、オフにしていなかった携帯の着信音が鳴ると、健常者は「耳が聞こえる者」として着信音の鳴る方を観やった。寝息を立てている人もいたのだが(本当にスヤスヤと寝ていた)、それが気になるのもまた、自分が「耳が聞こえる者」だったからだ。意図的に声を出さず口パクで話し、字幕を流す登壇者がいたが、それが理解の妨げになるのもまた、「耳が聞こえる者」で、近眼の僕だった。普段から唇を読み、手話を理解する者にとっては、そのイベントはいつもと変わらない情報の受容だっただろう。逆に目が見えない人は、声のサポートを受けていたように思う(口パクのコンセプトの優先順位はぐっと下がる)。

登壇者たちは、このイベントが声をテーマとしていて、情報保障がなされたものであることを強く自覚し、いずれもパフォーマティブでメタ的な工夫を凝らしていた。だがこのイベントで実際におきた出来事は、登壇者の思惑や想定をはるかに越えるものだった。鑑賞者も、登壇者も、主催者も、誰一人として想像ができなかった出来事がいくつも起き、そしてそれはある種の人にとってはいつも通りのイベントでしかなかった。情報の保障が目指された空間での、コントロール外のいくつもの出来事。集まることは、こんなにすごいことなのだと、僕はそのとき本当に思い知った。

[おまけ]

ほかにも思い出す集まりについてのあれこれ(うらあやか/長谷川新)

長谷川:今回書けなかったけど話してみたいこと。

・「美術館学芸員がいま相談したいこと」と「ジャクスタポージング!」

・カタルシスの岸辺主催「死蔵データGP」

・タイのチェンマイの共同スタジオと英語

・千葉正也さんのエッセイ「瘡蓋とキャラメル」

・制作の前に雪かきがある

・電子首塚

・西嶋夏海 個展「MIRRORLOGUE @ WALLA」

・電気神殿

・沖縄に居原田遥さんがみんなを連れてった話。あと台北とバンコクと。

うら:長谷川さんが教えてくれたので私もいくつか。選びきれないけど……

・やんちゃ忍者:

複数人での制作やリサーチでの企画や実務、場づくり的な領域で暗躍する役回り。ディレクション的な機能を求められつつ、ディレクションすることで生まれる決定的な権力勾配の上位にいることを拒否し続けるような引き裂かれのなかにいる。運動体における運動そのものになることを目指す(?)。

・対馬アートファンタジア2019で、滞在作家のほとんどが女性だった。夜に階段の下で彼氏に電話している子がいたり、子供を産んだ胎盤を食べた話を玄関に座ってしていたり、みんなでご飯作ったり、パックしたりした。TWICEをみているとなんかその時のことを思い出したりする。

・女オタクたちの物々交換システム。これは次回作のプロジェクトとして進行中……自分が欲しいものと、自分が交換に回せる、譲ることのできるものを「求〇〇/譲〇〇」というふうに並記することで物が移動していく。

・「パ/フ/ォ/ー/マ/ン/ス/ナ/イ/ト」:

2020年度にCSLABでやったオンラインパフォーマンス連続イベント。自粛期間中大学に行けないのでgoogle meetを会場兼素材兼身体に。みんなでアイデア出して、「週1」「出演者が次回の出演者を推薦し、アポ取って連れてくる」というちょっと(かなり)無理ある設計で、ヘトヘトになりつつ夏まで続いた。

・オンラインミーティングはフィジカルに集う充実感がないから、楽しくやるためにめっちゃ準備する。結果うまくいく。ミーティングもよく進む。

・2019年に参加した〈引込線/放射線〉のイベント「コレクティヴ・カンファレンス」:

いろんなコレクティブが集まってローカルルールを披露し合ったり。

・宮田明日鹿「有松手芸部」:

宮田明日鹿さんが企画するプロジェクト。近隣の手芸をしている人が集い技術交換をしている。アーカイブの冊子がすごい。

・藤井光《帝国の教育制度》(2016)、《日本人を演じる》(2017):

ウェンデリンさんの作品の自分の言葉を喋る人の姿を映したり喋る状況のつくり方を見つけようとしているときに、藤井光さんの作品での仕方を連想し比べて考えたりもしました。

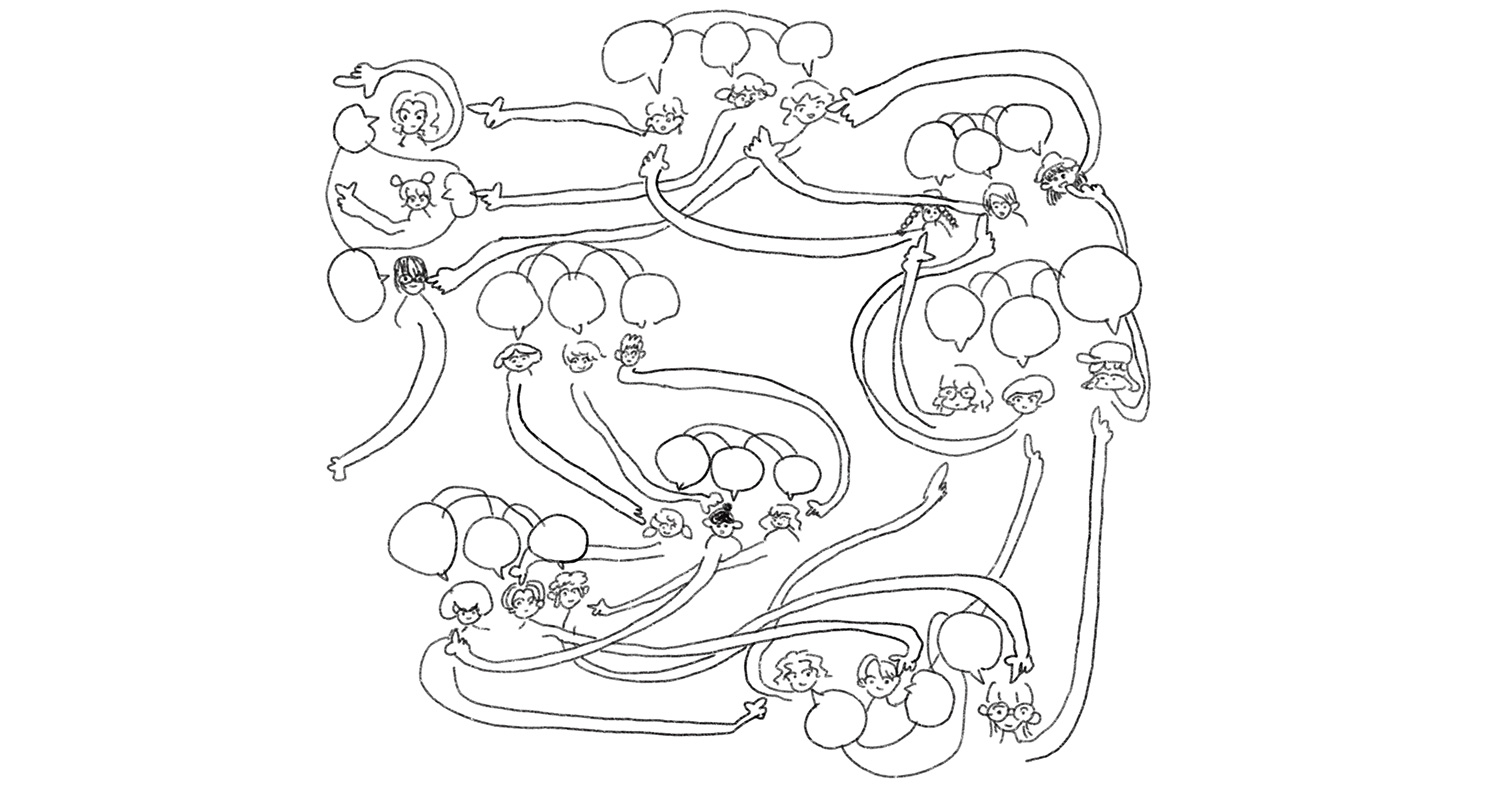

やんちゃ忍者(イメージ)

やんちゃ忍者(イメージ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)