フォーカス

資本主義を再考するグラフィックデザイン

平山みな美(グラフィックデザイナー/環境活動家)

2023年09月15日号

日夜ニュースメディアを騒がせる地球温暖化や気候危機の諸問題。その原因を、惑星規模で物質的な消費が加速したことと結びつけるような見方が多方面から提出されている。そうした見方は、デザインという営みにも再考を迫る。資本主義のなかで消費を促すサービス業としてのデザインが果たす役割を──その功罪も含めて──問い直すような機運が、欧米のデザインスクールを中心に盛り上がりを見せているのだ。

まさにその現場で学びを修めた平山みな美氏に、デザイナー自身らによる反省的な言説やオルタナティヴな活動内容・指針についてレポートをいただいた。著者はデンマーク留学ののち現地に居を構えてデザイン業に従事しつつ、環境活動家の肩書きでも活動するグラフィックデザイナーである。(artscape編集部)

消費社会を加速させる有能なデザイナーたち

シーズン毎に登場する新フレーバーの食品企画や、機能がほんの少しアップグレードされた家電製品の新モデル、身体を「改善する」ことを促すキャンペーンなど、消費行動を喚起する企業の取り組みは枚挙にいとまがない。日本の広告デザインを見ていて複雑な気持ちになるのは、しばしば有能なデザイナーたちの手によって美しくデザインされたパッケージやポスターこそが、消費の喚起に用いられていることである。彼ら、彼女らデザイナーのほとんどは高額な学費を払って美術大学でデザインを学び、ときには労働法に反するような厳しい労働環境を耐え抜いて、そのスキルや地位を勝ち取ってきた人たちである。価値あるスキルが消費社会を加速するために使われ続けているという事実を無視できず、嘆かわしい気持ちになる。

日本がいかに消費社会化の進んだ国であったかということに気がつかされたのは、移住を経てのことだ。大学院への進学を機に、私は数年前からデンマークに住んでいる。移住により、自身の消費行動ががらりと変わった。デンマークは日本と比べると広告が圧倒的に少ない国だ。街中を歩いていても、電車に乗っていても、「これを買うべきだ」という、日本の都市部にいる時に囲まれていたソフトで継続的な強迫観念に出くわすことはほとんどなくなった。加えて、日本と比べると商品の種類も少ない。その分、商品棚にあるものは生活に必要なものであり、そのうえで性能が高く、受け入れられてきたものであるという印象だ。また、何か欲しいものがある時に、消費行動で解決せずに自分の手で作る人も多い。ケーキを焼いたり、セーターを編んだりすることは若者のあいだでも一般的に行なわれている。

デンマークのスーパーの様子。ところどころ棚が空いている。[筆者撮影]

デンマークのスーパーの様子。ところどころ棚が空いている。[筆者撮影]

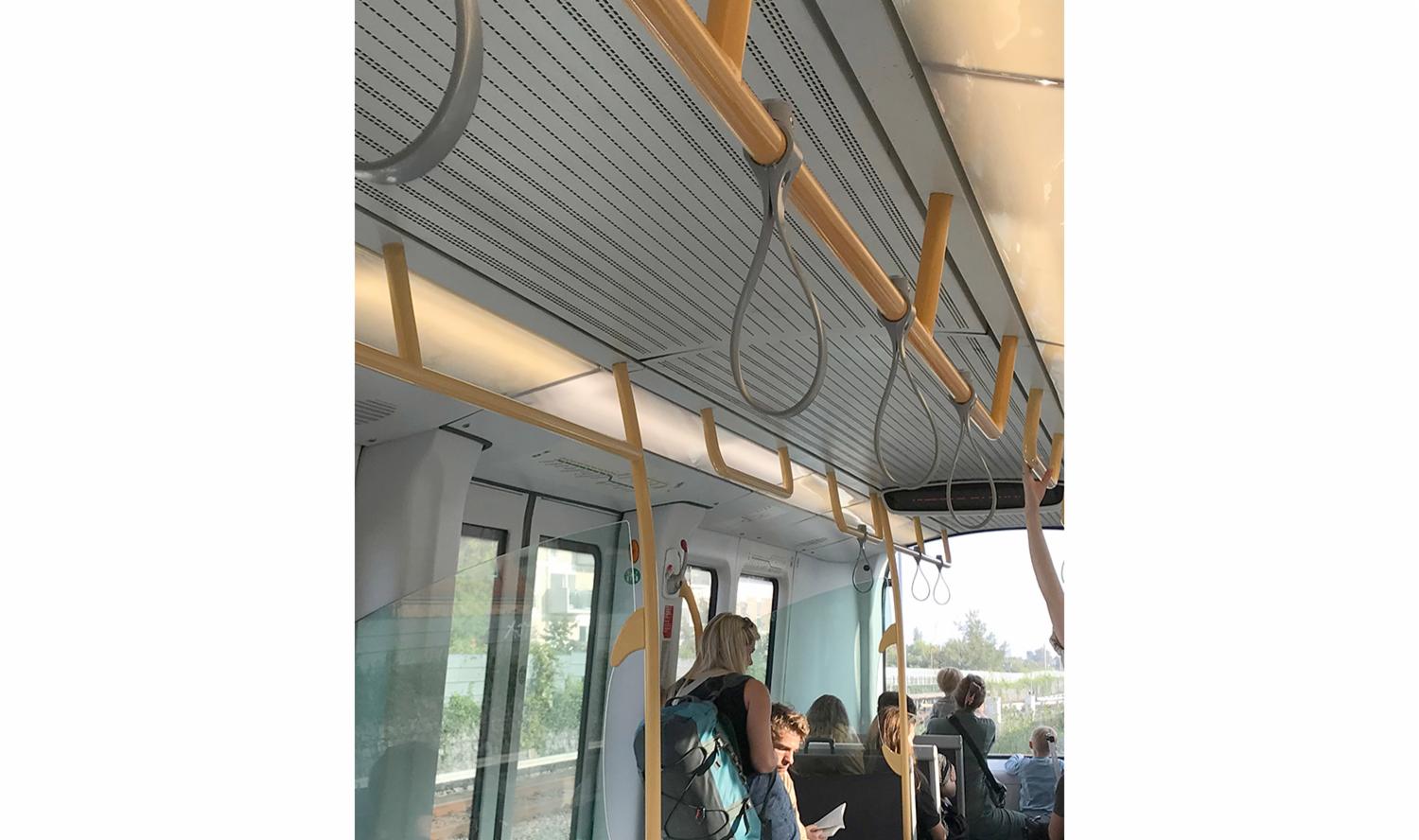

広告のないメトロ[筆者撮影]

広告のないメトロ[筆者撮影]

引いた目で見れば日本との違いはもちろん大きく、デンマークのほうが人口が少なく600万人足らずであること、社会主義が政治のベースにある国であること、人々に時間的余裕があることなど、さまざまな差異がある。そしてもちろん、近年の日本やその他の先進国でも消費社会への反省の機運が見られることも承知している。とはいえ、異文化を経験した一人のデザイナーとして、ヨーロッパで学んだ態度のようなものについて書き記しておきたい。

資本主義とデザインの関係を批判し、デザインの在り方を再考する

『The Politics of Design』(BIS Publishers, 2016/未訳)で知られるルーベン・パターによる『CAPS LOCK』(Valiz, 2021/未訳)は、グラフィックデザインと資本主義の歴史的なつながりについて丹念にリサーチし、顔を背けたくなるような歴史も含めてまとめた552頁にわたる大著である。2020年以降の欧米のデザインスクールでは、脱植民地主義、公正性や公共性、気候危機などのトピックが盛んに議論されており、その現場において『CAPS LOCK』は必読書となっている。

他にも、オリー・モールド著『Against Creativity』(Verso, 2018/未訳)や、マシュー・ウィジンスキー著『Design after Capitalism』(MIT Press, 2022/未訳)など、デザインやクリエイティビティが利益を求め続ける市場のなかで利用されることについて異を唱える書籍が増えてきている。 モールドは現代社会において、私たちは経済成長を促進するためにクリエイティブになることを求められ続けているとし、「クリエイティビティ」という言葉そのものが、新自由主義のなかで本来の意味とは異なる含みを持った言葉に再定義されたという。そのうえで、どうやってこの「(新自由主義が求める)クリエイティビティ」に反抗するかについて説いている。 ウィジンスキーは自身が米国出身ということもあり、行き過ぎた資本主義のなかでデザインが形づくってきた社会の仕組みについて問題を投げかける。デザインが政治や人々の考え方にまで大きな影響を及ぼすことに触れ、ポスト資本主義の世界でのデザインの在り方について論じている。

このような動きは書籍だけにはとどまらない。Instagramのアカウントや、オンラインコミュニティをつくり、新しい価値観を広めようとする人たちは多くいる。なかでもFUTURESSは、運営方針の基礎にフェミニズム、脱植民地化を掲げるデザイン・プラットフォームとして注目されている。先進国の集まる北半球(グローバル・ノース)出身の白人男性を中心としてグラフィックデザインの歴史が発展してきたことを前提としつつ、それとは異なる、これからのグラフィックデザインの進むべき方向を提示する試みだ。さまざまなバックグランドを持つ人たちを寄稿者や講師として迎えながら、多元的な目線でデザインを語る場として機能している。

デザインの在り方を再考する文献[筆者撮影]

デザインの在り方を再考する文献[筆者撮影]

グラフィックデザインが奉仕する企業活動一般に対して向けられる批判も確認しておきたい。ナオミ・クラインによる2000年の著書『ブランドなんか、いらない』(はまの出版、2001/原著はKnopf Canadaにて1999年刊の『NO LOGO』)において、ジャーナリストのクラインはブランド文化とグローバリゼーションの問題を鋭く見抜き、その力と危険性を見事に剔抉した。マクドナルド、Apple、Nike、スターバックスなどの大企業によるブランディング行為が、世界中の人々に対していかに「理想的なライフスタイル」を売り込んでいるか、そしてその一方で、南半球(グローバル・サウス)の人々を搾取することでいかに生産工程を安く済ませているか、という現実を露わにする。またブランドを連想する表象の著作権を厳しく取り締まり、私有化・限定化することで利益が生まれる仕組みを批判する。本書は、「ロゴデザインはグラフィックデザイナーにとって誇るべき花形のプロジェクト」と思うような多くのデザイナーやデザイン学生に衝撃を与えた一冊だろう。

日本で新たな潮流を生み出そうとするデザイナーたち

私自身も広告デザインに憧れていた時期がないわけではない。高校生時分の2000年代前半には『デザインノート』誌(誠文堂新光社)を買い、有名なグラフィックデザイナーたちの仕事を見て、自分自身も彼ら(当時の有名デザイナーはほとんどが男性だった)と同じフィールドに立ちたいという気持ちを強めていた。しかし幸いなことに、留学より以前に私が通った多摩美術大学の造形表現学部(当時の夜間部であり、現在は廃止)のデザイン学科で、別の角度からグラフィックデザインを捉えることを知った。西村佳哲さんによる「プレデザイン」という授業では、デザインする前に「そのデザインが本当に社会にとって必要かどうかを考える」ことを学び、千原航さんからはデザインと社会、政治の関わりを授業やゼミを通して教えていただいた。グラフィックデザインの表現そのものを追求するだけではなく、そのデザインが社会のなかでどう機能するのか、あるいはしないのかということを考えられるようになった。

そうした思考の成果と言ってはなんだが、私自身も『ジレンマと共に未来からデザインする』という書籍を制作した。これは気候危機の時代に、新しい働き方を模索する5組のグラフィックデザイナーへのインタビュー集である。本書では昨今の日本国内で萌芽的に見られる、グラフィックデザインという営みを再考するようなアプローチを紹介している。

インタビュー対象者の一人に、長嶋りかこさんがいる。village®️の創設者である彼女は自身のサイトに「近年はデザインにおける環境配慮を第一とし」と掲げている。実際に、依頼されたプロジェクトの環境負荷、社会的な影響なども考慮し、さらにはその企業が行なっている他のプロジェクトの内容までも確認したうえで、仕事を引き受けるかどうかを決めるのだという。このように、積極的に「受けない仕事」のルールを設定していたり、社会によりよい影響を生み出すプロジェクトや、地域のプロジェクトのみ引き受けるというポリシーを掲げたりしているデザイナーは日本国内にも多くいるだろう。

少し違った角度からのアプローチとして紹介したいのは、真崎嶺さんによる著書『サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか?』(Bathboys湯、2021)である。真崎さんはこの本を通して、日本のグラフィックデザイン業界に見られる欧米文化の過度な崇拝と、それによって白人至上主義に加担している現実について指摘している。脱植民地主義や公正な世界を目指す動きが強くなった現在において、欧米の文化を手放しに賞賛し、その姿に近づこうとする姿勢は時代錯誤になっていると感じる★。

まだメインストリームではないにしても、こうやって少しずつ既存のグラフィックデザイン業界の在り方に疑問を投げかける人たちが出てきていることは希望にほかならない。

『ジレンマと共に未来からデザインする』[筆者提供]

『ジレンマと共に未来からデザインする』[筆者提供]

『ジレンマと共に未来からデザインする』[筆者提供]

『ジレンマと共に未来からデザインする』[筆者提供]

『First Things First Manifesto』という起源

じつは半世紀以上前に、グラフィックデザインと消費主義の関係性について警鐘を鳴らしていたデザイナーたちがいる。なかでも『First Things First Manifesto』を発表したケン・ガーランドの取り組みは多くのデザイナーに影響を与えただろう。業界の行く末に対して問題提起を行なったマニフェストである『First Things First Manifesto』は、1963年にイギリス人デザイナーのケン・ガーランドを中心にまとめられ、他21人の署名とともに発表された。ストライプ柄の歯磨き粉、デオドラントやたばこなどを挙げながら、「広告業界で働く人々の多くの時間と労力は、社会の繁栄にほとんど貢献しないような、つまらない目的のために浪費されている」と強い言葉で批判する。また、攻撃的な言葉のなかに、グラフィックデザイナーの訓練されたスキルや想像力が不当に利用されている現実への嘆きも感じ取れる。このマニフェストが発表されたのは今からちょうど60年前、日本は初のオリンピック国内開催を目前にしていた年である。世界的にも戦後から徐々に立ち直り、物質的な豊かさが祝福されていた時代に、グラフィックデザイナーたちがこの問題提起をした意義は大きい。

『First Things First Manifesto』オリジナル版のスクリーンショット。[出典="The Evolving Legacy of Ken Garland’s First Things First Manifesto"]

『First Things First Manifesto』オリジナル版のスクリーンショット。[出典="The Evolving Legacy of Ken Garland’s First Things First Manifesto"]

『First Things First Manifesto』現代版のスクリーンショット。[出典="The Evolving Legacy of Ken Garland’s First Things First Manifesto"]

『First Things First Manifesto』現代版のスクリーンショット。[出典="The Evolving Legacy of Ken Garland’s First Things First Manifesto"]

『First Things First Manifesto』は1963年のオリジナル版の発表後に、確認されているだけでも3度に渡って、時代毎に内容を改訂したバージョンが異なるデザイナーたちによって発表されている。この60年のあいだ、商品の生産過程における環境破壊や商品使用による人々への健康被害への懸念などもあり、行き過ぎた消費主義に対して疑問を投げかける動きが世界のあちこちで見られた。それに伴いグラフィックデザイナーたちも、ケン・ガーランドが指摘したこの問題に立ち返り、『First Things First Manifesto』のアップデート版を発表したのだろう。

しかし、オリジナルのマニフェストも、「広告デザインから完全に脱却することは現実的ではなく、生活における楽しみを取り除きたいわけでもない」とし、この業界の消費主義との依存関係から逃れる方法は明示されなかった。後続のマニフェストも、署名した賛同者が大企業の広告仕事をしていたり、実践的な解決策が提案されていなかったりしたことで、批判や不信の声にもさらされた(そんな反応に応じるかたちで、実践的な行動についても『ジレンマと共に未来からデザインする』ではまとめている)。私自身、デンマークの大学院の課題を通してオリジナル版のマニフェストに出会った際には、瞬間的に嬉しくなったものだ。けれども、60年も前に警鐘を鳴らした人たちがいたにもかかわらず、さらに深刻な世界の資源枯渇の危機とともに、現在でも同種の問題がのしかかってきているという事実に、悲観的にならざるをえなかった。

既存のシステムに抵抗しながら、デザインをどう続けていくべきか?

グラフィックデザインは芸術ではなく、あくまでサービス業である。それを認識したうえで、一体誰に奉仕しているのかを考える必要があるだろう。我々デザイナーに良からぬ意図がなかったとしても、容易に共犯者になる可能性があるのだ。また、グラフィックデザインには見た人々の行動を変えてしまう、魔法のような力がある。私たちグラフィックデザイナーが表現としてつくり出す視覚的なイメージが、見た人々の記憶に残り、その時代の空気感、流行り、共通認識をつくっていくのだ。いちグラフィックデザイナーですら、その過程で社会に多大な影響を及ぼすことができることを忘れてはならないと思う。

あくまで一例に過ぎないものの、グローバル・ノースの豊かさを促進するためにデザインが奉仕することは、地球全体の危機にも通じているのだ。2018年にグレタ・トゥーンベリが始めた「Fridays For Future」(未来のための金曜日)の活動によって、気候変動や環境破壊の深刻さに気がついた人も多いと思う。80年代から現在にかけて先進国を中心に進められた便利さの追求や個人の物質的な豊かさの向上の末に、地球が人間活動の負荷に対応しきれない時代がきている。2023年現在、地球の1年間に生成できる資源を世界の人々が使い果たしてしまう日にち(アースオーバーシュートデイ)は8月2日とされた。つまり、8月以降の残り5ヶ月間は未来世代の資源から前借りしている状態になる。さらに問題なのは、国によってこのオーバーシュートデイが大きく異なっており、日本を含む先進国の多くは春に資源を使い果たす計算になっている。2023年の日本は5月6日がその日である。

受注仕事のグラフィックデザイン領域からボトムアップで革命的な変化を起こすことは難しいと感じる人もいるだろう。けれども、デザイナーたちが声を上げ、働く相手を自ら選び、その姿勢を業界のスタンダードにしていくことは可能なはずだ。賛同できない企業やプロジェクトの仕事を断ることでできた空き時間に、新しいプロジェクトが舞い込んでくることもある。もし、応援したいプロジェクト、信頼できる企業や団体があれば、その想いと共に連絡してみるのもよいだろう。見る人を唸らせる美しいデザインをつくることは今まで同様に大切ではあるが、これからはデザイン表現そのものだけではなく、どんなプロジェクトやどんな企業・団体のデザインを行なったのかという点や、デザインの背後にある複雑な事象への眼差しもまた、同じように評価される時代がくるだろう。

★──これに関連する私自身の研究に触れておきたい。日本のグラフィックデザイン業界では、意味の伝達には不必要であるような英語や欧文の文字列を装飾的に用いるという習慣が伝統的にある。そうした「装飾英語」の役割について調べ、短い論文を書いた。https://minamihirayama.com/Decorative-English

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)