フォーカス

ユニバーサル・ミュージアムの効能

太田佳代子

2009年10月01日号

古今東西の美術品や史料を結集したオールマイティな美術館、それがユニバーサル・ミュージアム。だが、そこには観客の体験がもっともっと面白くなる可能性が眠っているのではないだろうか。パリの人気美術館2つをケーススタディした。

鑑賞体験にみる《ルーヴル美術館》の険しさ

パリの《ルーヴル美術館》は不況知らずだ。ガラスのピラミッドの底に広がるエントランスホールでは、4カ所もあるチケットブースがフル回転しても長蛇の列。広大な建物じゅうが人気テーマパーク並みの人口密度である。昨年の年間観客者数は850万人。入場料が9ユーロだから、年間チケット収入はざっと100億円。何をおいてもルーヴルには行かなくちゃ、と観光客に思わせる絶対的オーラがこの美術館にはある。

そのオーラの素としては、少なくとも三つ考えられる。まず、《モナリザ》や《ミロのヴィーナス》といった超有名作品がいくつもあること──これがダントツだろう。モナリザの部屋など、バーゲン会場に負けない混雑ぶりだ。古今東西の美術を揃えたユニバーサル・ミュージアムであることも大きい。古代エジプトから19世紀まで、地球上に現われた美術品の最高峰がここに集結している。そして、なにせここは宮殿、フランス史を物語る荘厳華麗なお城である。それだけでも観光バスを仕立てる価値がある。

かくしてルーヴル宮は、世界の美の総本山たるコレクションと展示環境を誇るわけだが、同時にユニバーサル・ミュージアムの問題を如実に示してもいる。問題というのは、全体をまず時系列で区切り、地理別、表現媒体別、作家別にくくるというこの美術館の基本的ヒエラルキーでは、ヨコの繋がり、つまり地域間ないし文化間の関係を見ることが難しい、ということである。観客はひたすら順路に沿って展示を見るしかなく、どうしても受動的なモードになってしまう。

これはキュレーションだけでなく、建築の問題でもある。もともと展示室の長い長いリニアーな連結として構成されたルーヴルの建物では、基本的に物語をリニアーに繋ぐしかない。ルーヴルの全歩行距離は延べ約2kmで、ほぼ一方通行である。たとえば古代エジプトと別大陸の文化をあるテーマで比較しようとすると、それはとてつもなく体力のいる知的遠征となるだろう。

それでも、この問題解消の努力として、ルーヴルでは古代エジプトやギリシャ・ローマのセクションなど、テーマや素材別展示を導入した部分もある。さらに「テーマ順路」というプログラムもあって、受付でもらえる「Parcours au Musée」と題したカタログ(ただしフランス語版のみ)か、ルーヴルのウェブサイトでアクセスする「Thematic Trails」の順路を辿ると、ルーヴルをある視点から横断的に鑑賞することができる。ただし、異なる地理や表現媒体のクロスオーバーはごく僅か。だいたい、次の作品に行き着く前に、通り過ぎるには凄すぎる展示物や建築空間で気が散り、次第にどうでもよくなってくる。ルーヴルの道は険しい。

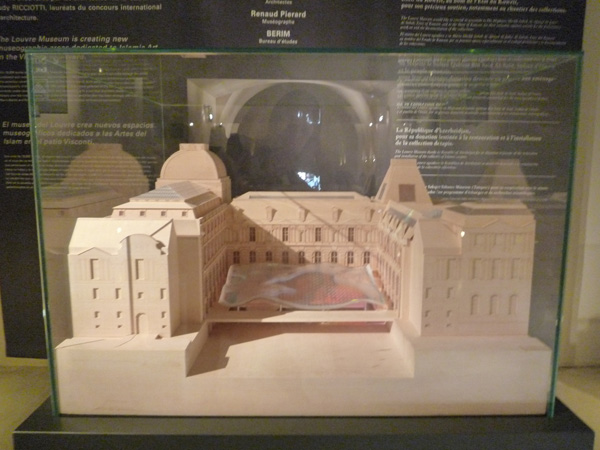

2011年には世界最大級のイスラム美術ギャラリー(設計はマリオ・ベリーニとルディ・リチョッティ)がヴィスコンティ中庭に誕生する[写真1]。このこと自体は大歓迎だが、古今東西に現われたさまざまな文化の黄金時代が拮抗する美術館の中で、それらを横断する方法はほぼ未開拓のままである。

写真1──ヴィスコンティ中庭に建設されるイスラム美術ギャラリーの模型

筆者撮影

文化が対話する場所──《ケ・ブランリ美術館》

ユニバーサル・ミュージアムの課題を建築で解決しようとしたのが、ジャン・ヌーヴェルの設計した同じくパリの《ケ・ブランリ美術館》である。中身は仮面とか装飾品とか武器とか、本来なら民族博物館でお目にかかるものばかり。そうした非西欧文化の生活や儀式にまつわる装飾美術のコレクションを、とびきりの美的センスで演出して見せてくれる、フランスならではの装飾美術館だ。シラク大統領肝いりの国家プロジェクトとして2006年にオープンした。

「文化が対話する場所」というキャッチコピーが語る通り、この美術館では観客が文化領域間を往ったり来たりできることがひとつの目標とされた。構成は大きくアジア、オセアニア、アフリカ、南北アメリカの大陸別に分けられ、その中でカテゴリーごとに(つまり首輪、槍、楽器、等々)アイテムが並べられている。素晴らしいのは、少なくとも同じ大陸内では観客が能動的に動けることだ。インドネシアのワヤン人形とインドの民族衣装を見比べてみるといった、観客の民俗学的好奇心や自発的な発見を誘発してくれる美術館なのである[写真2]。ガラスを多用しながら、サイトライン(視線)上に空間構成することで、異なる文化の、異なるカテゴリーのモノ同士が視覚的に重層するよう、設計されている[写真3]。

写真2・3──《ケ・ブランリ美術館》では展示物の重層がさまざまに展開する

筆者撮影

建築デザインの凱旋はさらに続く。選り抜かれた少数のアイテムにフォーカスした特別空間が次々と展開し、それぞれ瞑想的な雰囲気をつくり出している[写真4]。その空間は外壁に突き出し、建築にカラフルな特徴を与えているが[写真5]、内側では繊細な照明演出が施され、人工光のない環境ではこれが「正しい」美しさだったのかも、と気づかせてくれる[写真6]。イスラム建築のマシュラビヤ(格子窓)は美術館の外壁に取り付けられ、自然光を通した本当の美しさが理解できる……[写真7]。

建築の存在感が強すぎる、との批判もあるが、このような仕事は建築家だけでなく、歴史考証者たるキュレーターや優秀なセノグラファー(展示デザイナー)と一体化した体制があってはじめて可能となるものだ。この美術館はヌーヴェル本来のデザイン路線からかなりシフトしたものだが、これで彼がようやくフランスで押しも押されもしない存在になったというのだから、わからないものだ。

しかし、ここでもやはり大陸どうしは分離したままである。観客の知的好奇心を刺激し、能動的にする、つまりユニバーサル・ミュージアムの効能を本格的に発揮する美術館は、建築とキュレーションが一体となった、さらに徹底した試みによって実現するのかもしれない。美術館競争時代の今日、ルーヴル美術館も、大英博物館も、エルミタージュ美術館も、自らのユニバーサル性を誇り始めている。だが、観客の鑑賞体験を変える力をもつユニバーサル・ミュージアムは、まだない。

写真4(左上)──各アイテムの美に徹底的にこだわった展示

写真5(右上)──その展示空間は、カラフルなボックスとして外壁から飛び出ている

写真6(左下)──幻想的な仮面の展示室

写真7(右下)──外壁に取り付けられた展示物としてのマシュラビヤ

筆者撮影

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)