フォーカス

天命反転の建築──追悼荒川修作

河本英夫(東洋大学文学部哲学科教授)

2010年06月15日号

「私は、死なないことに決めた」と言い続けた荒川修作さんが亡くなった。断片的な連絡では、急激な病変だったようである。5月19 日未明に入った泣き声まじりの本間さんからの留守電には、せめてもの救いは、「荒川さんが長く苦しまなくてすんだことだ」とあった。

故荒川修作氏

写真提供=ABRF, Inc.

荒川さんの標語になっているいくつもの名言(迷言)がある。「死なないために」「天命反転」「不可能故に、我信ず」等々は、実は共通の特徴をもっている。落命は毎日夥しいほど見聞きしているが、死は経験のなかにはなく、天命は、なんとなく理解できるがそれが何であるかを知ることはできない。だから天命なのである。不可能は、論理的に規定することは無理である。日常言語のなかには、自明なように見えて意味を確定できない語がある。言語的ネットワークで考えたとき、このネットワークにはいくつもの特異点があり、そこではちょうどネットワークに空いた穴のように、別の次元につながっている。こうした特異点を探り当てる芸術的嗅覚が、荒川さんにはあった。ここを足場にして、「人間の経験の閉塞性」に戦いを挑み、別の次元へとつながるいくつもの回路を、つねに作品をつうじて開発しようとしていた。おそらく荒川さんにとって、自分自身の死も、そうした回路のひとつなのである。

荒川さんの最初期の作品は、40年近く企業の倉庫に放置され、その後2008年に乃木坂のギャラリー・アートアンリミテッドで修復展示された。「抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイン」他2点であり、通称「棺桶シリーズ」と呼ばれている作品である。

fig.01──「抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイン」1958-59年、国立国際美術館蔵

撮影=中野正貴

3点いずれも1.5~3メートルの大きさである。これらの作品の構想時期、荒川さんは19歳であり、かりに大学にいたとしてももは や学ぶことはなかっただろうと思える。実際、武蔵野美大を3カ月で中退している。アメリカに渡って後、最初の突破口となる「意味のメカニズム」の作品群に 着手する。1963年頃である。これは科学者、建築家、アーティスト、文学者たちを領域横断的に集めて、ニューヨークで定期的に行なった研究会の成果をま とめたものである。実際に著作になっているのは、このとき取りまとめた研究成果の4割程度だと、荒川さん自身が言っていた。この作品群が扱ったテーマは、 意味がどのようにして、どこから出現してくるかという課題であり、実際に意味が出現する場所やプロセスをそのまま作品にするという作業を行なっている。こ こでは作品を観賞したり、意味を理解したりする以前に、作品そのものに触れて、経験が形成されていくような場所が、そのまま作品として作られている。ある 意味で、「作品」ということのカテゴリーを変えたのである。典型例は『意味のメカニズム』に収録された以下のものである。

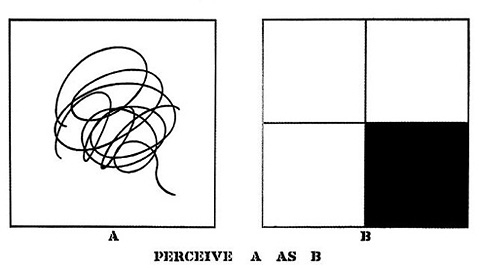

これでもひとつの作品である。「AをBとして知覚しなさい」と指示されている。AをBとして解釈しなさいという設定であれば、いくらでもできる。ところが知覚は、感覚的直観であるので、直接そう見えなければならない。だがAをBとして知覚することは、およそ無理である。そうすると、ここでは知覚を拡張して別の知覚を獲得するか、AとBの間に本来もっと別の物があると考えるか、あるいはAとBは3次元立体の二つの異なる面だと考えるか、いくつも選択肢が出てしまう。それぞれで膨大な課題がある。これらは制作のための手掛かりであり、手掛かりの場所そのものを作品としているのである。こうした作業をつうじて、見る者の身体の条件が決定的に関与していることに、荒川さんは気づくようになる。1980年代前半のことである。そうして身体の条件を変えて感覚や知覚を再度、形成しなおすような場所を、作品として作りだすことを開始するのである。これが荒川さんにとっての建築である。

岡山と鳥取の県境の小さな町に、驚くべき美術館がある。この町は、かつての城下町である津山市の近くに位置している。それでも路線 バスで行けば、津山から30分程度はかかったと思う。この小さな農村の中央付近に町の施設が立ち並び、県境の山並に向かうように昇っていくと、突如斜めに なった巨大な円筒形のシリンダーが眼に入る。その手前に、「奈義町現代美術館」(磯崎新設計)の入口がある。およそこの農村に不似合いなほどの現実をはるかに超え出た緊迫感のある美術館である。詳細は分からないが、この町の一部に日本原 という自衛隊の広大な敷地があり、そのことによって入る補助金から美術館が作られているのではないか、という話がある。町のはずれの一角に鉄条網で囲った 内部の不明な広大な基地があり、それと緊迫感では釣り合うほどの小さな美術館になっている。

fig.02──《遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体》1994年

撮影=古館克明

この美術館の入り口から順次二つの作品を通り抜けると、荒川修作+マドリン・ギンズによる「奈義の龍安寺」がある。ギンズはユダヤ系の女流詩人で、1961年頃から公私ともにアラカワと活動を続けている。二人の共著は、アラカワがともかく話し、マドリン・ギンズがそれを凝り過ぎた英語にしていくことで作られている。

奈義の龍安寺のフロアーに取り付けられた小さなラセン階段を昇ると、シリンダーの内部に出る。このシリンダーの中は円筒形になっていて、しかも傾斜があるので、安定した足場はどこにもない。そして円筒形の内部に、京都の龍安寺が、そっくりに射影され作られている。この発想も驚くべきことだが、内部で起こることはさらに凄まじい。身体の安定できる場所がどこにもない。転んで怪我をする人もいたようである。そうした不安定な状態で、身体や意識は五感を再度形成しなければならない。京都の龍安寺は、どこを切り取っても静止点に向かうように作られている。つまり静寂を基調としている。これに対して奈義の龍安寺はどこにも静止点がない。

シリンダーの一方から光が射しており、位置によって光の強度が異なり、シリンダーの中にしばらくいると、太陽の高度の移動まで感じ取れる。つまりこれは五感や身体を再度形成しなさいというエクササイズを組み込んだ作品になっている。作品の意味を知り、作品を評価するというような「観賞」というありふれた態度を許さないような作品である。身体と感覚をそのつどリセットする否応のない場所として、この作品はいわば成熟と老いに抗する天命反転なのである。

下部にシーソが置いてあれば、そのちょうど真上に逆さ吊りのシーソが天井からぶら下がっている。そうした工夫は、荒川さんの技法のひとつである「対の凝視」(ゲイズ・ブレイス)によるものである。これはあらゆることを二重化して、他の一切と比較したとき同じ位置価をもつが、それらを比べると正反対になる関係(裏の関係)を、あらゆる場面でデザインしていく手法である。

天命反転のもうひとつの建築作品として、三鷹の「天命反転住宅」を挙げるべきだと思う。この住宅は、武蔵境から路線バスで約10分のところに位置しており、ごく普通の住宅街のなかにある。赤、緑、黄、青系の原色をふんだんに用いた建築物なので、遠目からでもすぐにわかる。第一印象では、住宅街のなかでギンギラギンに輝いている。自転車の買い物籠に乗せられた幼児がそれを見て、キャッキャと叫んでいる。だが建物の近くにしばらく佇むと、こうした原色が信じられないほど馴染んできて、もっとも自然な配色に感じられる。むしろ周囲の住宅のごくありふれた配色が、たんにくすんでいるだけではなく、異様なほど不自然に感じられるのである。

fig.03──《三鷹天命反転住宅In Memory of Helen Keller》2005年

撮影=中野正貴

建物は、円形の部材と立方体を次々とつないでできあがっている。これは原型とそれの繰り返しに近く、動物の脊椎は、原型となるユニットを繰り返し継ぎ足してできており、植物の竹も基本形を何度も繰り返して継ぎ足すように伸びている。この作品の作りがゲーテの生命体に近いことはただ

ちにわかる。原型とその変形を組み合わせて生命はできあがっており、これは外側に3次元座標軸を張り出して座標軸のなかに配置していくというニュートン空

間とは異なる手法である。

個々の住宅の中では、球形の部屋と立方体の部屋がほぼ交互に配置されている。意味としてこうしたことをわかろうとすれば、ごく簡単なことになってしまう。球と立体の組み合わせである。ところが球の空間は、内部の中心とそこからの隔たりで形成されている。内外を何度も区切るようにして、球形空間は成立する。これはアリストテレス空間であり、感覚のなかでは触覚性の空間である。触覚の空間は、内外の区分を繰り返して成立している。これに対して視覚や聴覚は、位置を指定する行為に対応して成立する。これがデカルト空間である。この位置を指定する行為が、荒川さんのキータームである「ランディング・サイト」に相当する。そして触覚性の空間と視覚性の空間を毎日リセットしていく実験が、この住宅で暮らすことである。居住者は、暮らしながら、それぞれの能力を最大限発揮できる回路をおのずと探し出していく。人間の可能性を最大限発揮する場所が、ここでの「天命反転の住宅」なのである。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)