キュレーターズノート

Rhizomatiks Research×ELEVENPLAY「border」

阿部一直(山口情報芸術センター[YCAM])

2016年03月15日号

対象美術館

2011年の《particles(パーティクルズ)》、2013年の《pulse(パルス)3.0》に続き、フランチャイズ的な存在となっている真鍋大度、石橋素によるRhizomatiksの山口情報芸術センター[YCAM]での滞在制作/公開シリーズが始まっている。

今回は正確には、Rhizomatiksが機能ごとにより細分化されたため、アート&テクノロジーをクリエートするRhizomatiks Researchがクライアント名となっている。ここでのリサーチはアート・リサーチというより、原理寄りの先端テックリサーチであり、実験的、野心的なアウトプットの可能性との共有ということになるだろう。彼らの特徴は、これによってより明確になり、従来の現代アートの延長上に、メディア・アートをとらえるのでなく、コンピューティング、コーディングの過程と、エンジニアリングの制御技術の融合からの表現を突き詰め、その際に必ずしも整合性が取れない部分も含めた、現状の社会性のなかに潜む多種のコミュニケーションと仮想性も含めた人間の身体性との関係を等価に参照し、新たな側面を引き摺り出す作業に主眼を置くことにある。興味深いのは、そのスタンスゆえ、彼らのプロジェクトはつねに未完の実験として提示され、20世紀的な修練完成された美の追求や、またそれと対局にある大衆的充足をうながす美の消費(最近では低徊なテクノ・ネオジャポニズムみたいなものまで疲弊的に登場しているが)のどちらも回避していくことになる。

身体性へのアプローチに目を奪われる

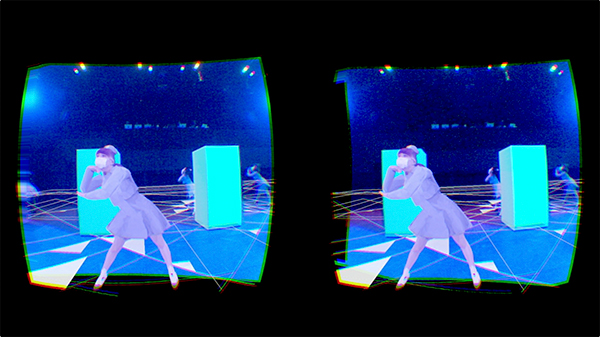

今回の作品は「border」という新シリーズで、ダンスチームELEVENPLAYとのコラボレーションパフォーマンス(2015年12月に東京・青山スパイラルホールで3日間急遽上演)の、YCAMでの滞在制作によるかなりのアップデートを施された完成形と、そこから派生させた近親関係に当たる新たなインスタレーション版の《border installation ver.》の公開である。

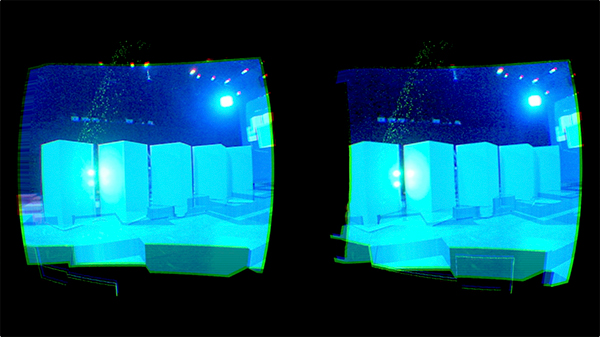

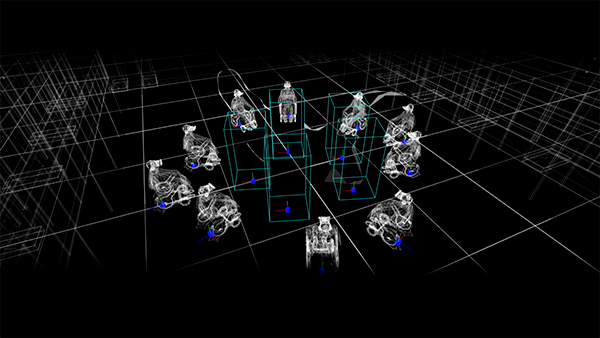

ここで簡単な内容解説を試みるとすると、まずはパフォーマンスとして発想された《border》は、WHILLという高度な制御能力を持ったハイテック・プロダクトである車椅子のコントロール系をハックしてワイアレスで空間内を動かすものである。1回の実質的鑑賞者は10台のWHILLに乗れる10人のみ。それぞれWHILLに乗った鑑賞者はVR(仮想現実)用のヘッドマウントディスプレイをかぶり、そのなかでの知覚からのみパフォーマンスを体験するというもの。もちろん、WHILLに乗れない観客用の会場席はスペースの外側に用意されているが、それはあくまでVR体験との比較参照用としての観察席である。

面白いのは、ワイアレスで完全にデータ制御されたWHILLが1回約10分の体験時間中、コンピュータ・プログラムによって10台バラバラの軌道でかなり激しくスペース内を動き回ることからも来ているが、搭乗者の身体は不自由なまでにグルグル巻きに縛られ、まるで拘束された拷問前のスパイのような存在になるということだ。唯一許された自由空間はヘッドマウントディスプレイのなかで生起する世界の四方八方を覗く自由だけである。これは、スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』のマルコム・マクダウェル状態を少し想起させる状況でもあるが、ここでは制御テクノロジーとプログラミングに完全に拘束され、新たなる自然であるデータ・ワールドの存在と行使を受け入れなければならない。現在流行りの、より自然な現実感との接合を目指すコマーシャル・ユースのVR、AR(拡張現実)利用とは真逆の、ハードコアな身体性へのアプローチにむしろ目を奪われるといってもいいかもしれない。

Rhizomatiks Research X ELEVENPLAY “border”

写真提供=Rhizomatiks Research、山口情報芸術センター

「リアルタイム」に内在する多元的意味

真鍋大度のテクノロジーに対する特徴的な接近は──《electric stimulus to face - test》(2008)での顔面刺激もまさにそのような技術表象であったように──マクルーハン的な発想である身体機能の拡張としてのメディア技術ではなく、見えるものから、触るもの、感じるもの、それに基づく身体的行動が、完全にコード化されたデータ・ワールドからの制御に拘束されるという、ヒューマノイド的人間中心主義を逸脱した先の技術史観に対するリスペクトとオブセッションにあるのではないだろうか。

そこで、タイトルにある「border」とは、なにのborderなのかといった素朴な疑問へ立ち戻る必要もあるだろう。一昔前ならリアル(現実感)とバーチャル(仮想感)といった境界設定が有効だったのかもしれないが、現時点では、そのなかにVRとAR、さらにはSR(代替現実)といった要素までが交錯しており、これらは、現実への加算現象というより、むしろコード現実から実現実を見るパラメータ、つまり1音内の多彩な微分音としての何層ものフラジャイルな着地点的現実のあり方といったほうがあたっているような気がする。基調として疑わなかった実現実感も、挟まれるそのなかの1カードということになる。

ここでキーワードとなるのが、リアルタイムという同期性である。リアルタイムで、視覚表現、聴覚表現、光学表現、身体表現が、ビチっと決まっていることがテクノロジーの唯一の指標であり評価関数でもある。生成されるデータによるVR表現の先端性もそこに求められる。しかしここで、このリアルタイムとは、はたして単一の概念なのかといった疑問がどこかで起こってこないだろうか。知覚を生じさせる身体感覚からデータが意識に上るまでには、大きな恣意的取捨選択やディレイが生じるのは当然であり、さらに脳内の生理的反応と意識の判断(意志)にも微細なディレイがあるというベンジャミン・リベットのような主張もある。またテクノロジーの処理においても、超微細なズレやディレイがつねに生じているのはむしろ当たり前ですらあるだろう。となるとリアルタイムというのは、一元的で潔癖な概念ではなく、むしろ多系的なトラジェクションであり、一種のそれらの束の総体のような生成概念なのであろうという予測が正しいようにも思えてくる。

従来の社会は事前/事後のborderによって、スタティックに構成される世界で埋め尽くされてきたが、このリアルタイムというborderこそに相対的かつ多層な時間的borderが内在しているという感覚に「border」は覚醒させるのである。時間というのはアプリオリ足れるのか?

Rhizomatiks Research X ELEVENPLAY “border”

写真提供=Rhizomatiks Research、山口情報芸術センター

ARとVRを使い分ける感性

「border」のパフォーマンス版が終了したあと、さらに1週間の滞在制作を経て、同じモーションキャプチャー・システムの環境を維持しつつ、ダンサーとダンサー映像データを一切廃したコンテンツによるインスタレーション版《border installation ver.》が制作され、2016年3月5日から公開され始めた。

このバージョンでは、音楽家evalaによるバイノーラル空間を最大限活用したサウンド、ダムタイプの藤本隆行によるLED照明プログラミングは、大幅に書き換えられ、非常に激しいダイナミズムを7分間に投入することに成功している。WHILLは1台だけになったが、そこには鑑賞者は乗らずマネキンが乗って、5基のオブジェとスペース内を動き回る。

ここでより明確になった点は、観客がAR/VRを──もはや視覚/聴覚のように内在させ──使い分ける存在となっていることだ。前半は、外側の観察席にセットされたヘッドマウントディスプレイでARとして作品空間を体験するが、ある瞬間から視点はマネキンという擬体に強制インストールされ、そこからはVRに切り変わる。この間の7分を単層な時間の記述として冷静に記憶するのはかなり難しい。

今回、パフォーマンス版とインスタレーション版を同時に(同期的に)リリースすることで、結果的にこれらのコントラストはかなり面白いアプローチとなり、そこから逆照射されるテクノロジーへの視点は、作者の意図をも超えた興味深い差異性を生み出しているように思えるのである。

Rhizomatiks Research×ELEVENPLAY「border(ボーダー)」

会期:2016年2月27日(土)〜28日(日)

Rhizomatiks Research×ELEVENPLAY「border installation version」

会期:2016年3月6日(土)〜5月8日(日)

*土、日、祝日のみ公開(入場無料)

ともに会場:山口情報芸術センター[YCAM]

山口県山口市中園町7-7/TEL. 083-901-2222

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)