キュレーターズノート

凸凹(でこぼこ)の凹凸(おうとつ)〜さわってみるこの世界〜 鞆の津ミュージアム

角奈緒子(広島市現代美術館)

2016年06月15日号

対象美術館

梅雨を迎えた先日、雨降りの日々の合間をぬって久しぶりに鞆の浦を訪問した。江戸時代には潮待ちの港として栄えた鞆の浦には、かつて使用されていた常夜燈や古い町屋がいまなお残されており、また、坂本龍馬が追手から逃れ潜んでいた邸宅も保存されているなど、風情のある光景が広がる。さらに近年では、『崖の上のポニョ』の舞台としても知られるだけでなく、ハリウッド映画の撮影が行なわれたことでも話題になるなど、ちょっとした観光資源にも恵まれた、郷愁を誘う静かな街だ。

鞆の浦の風景[すべて筆者撮影]

その鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」は古い蔵を改装し、2012年に美術館として開館した。運営母体は、福山市にある知的障害者支援施設(社会福祉法人創樹会)であり、美術館ではこれまで主に「アール・ブリュット」、つまり障害のある人や専門的な美術教育を受けていない人々による表現などが紹介されてきた。私がこの美術館を訪れるのは初めてのことではなく過去に何度か訪問しているが、訪れるたびに美術館というよりは、誰かの自宅にお邪魔しているような感覚を覚える。建物が広すぎない平屋建てであること、靴を脱いで展示室にあがること、図録などが販売されているショップスペースには、ちゃぶだいのようなローテーブルが置いてあり、地べたに座ってくつろげる(休憩できる)ことに起因するのだろう。当然ながらフロアは段差のないバリアフリーである。

過去には、アートスケープでも取り上げ紹介した「ヤンキー人類学」(2014)のほか、「極限芸術〜死刑囚の表現〜」(2013)、「花咲くジイさん〜我が道を行く超経験者たち〜」(2014)、「障害(仮)」(2015)などキャッチーな展覧会タイトルで、若干暴走気味に映らないでもない、いろいろなキワをあえて攻めていくような内容の展覧会を矢継ぎ早に開催してきたという印象だ。これは、開館から今年の春までこの美術館を牽引してきたひとりの学芸員の趣意の反映によって、ある程度定着したこの美術館の方向性だと思うが、その学芸員が今春、鞆の津ミュージアムを去って独立したという。どこの美術館でも起こることだが、美術館の顔的存在だった学芸員が去ることは、館自体の方向性に変化が訪れる可能性があることを意味する。鞆の津ミュージアムの場合も、彼の退職をもってこの館の第二フェーズの幕開けを迎えたといえるわけだ。

工藤光子「フェルトの受精卵」

その最初となる「凸凹(でこぼこ)の凹凸(おうとつ)〜さわってみるこの世界〜」と題された展覧会のテーマは、端的にいえば「触覚」。私たちがもちうる五感のうち、日常的に何かを認識する際、極端に頼りがちな「視覚」以外の感覚、「触覚」に着目しようという内容である。さわること、触れることにまつわる創作物──多様な感触を可能にするさまざまな素材の日用品でつくられた人体解剖模型(寺口さやか)、レゴ製DNA(安西央)、モールでつくられた染色体やフェルト製の受精卵など(工藤光子)、世界中で集めてきた筆記用具の試し書き用紙(寺井広樹)、中に潜り込むことのできる布製のトンネル状インスタレーション《エアートンネル》(大崎晴地)が紹介されている。

安西央「レゴ製DNA」

展覧会タイトルにある「さわってみる」とは、「触ってみる」と「触って見る」とがかけられているのだと思われるが、展示されている作品の多くは、実際に触れることができ、その行為をとおしてもののかたちを感じ、見ることができる。しかしながら、視覚障害者のための展覧会というわけではないようだ。というのも、チラシの文言に、「目を通じてこの世界のありさまを見るだけでなく、手足や皮膚の感覚を通じて、この世の多様(凸凹)な肌理(凹凸)に触れ、そのかたちを新たな方法で捉えていく機会をつくること」(傍点は筆者)とあることから、視覚的な障害をもたない人にこそ、別の感覚をとおしたものの感知を知って(または、思い出して)ほしいという企画者の思いが、この展覧会の根底にはあるように見受けられるからだ。この点でも今回の展覧会は、過去のいくつかの展覧会に感じられた奇抜さを前面に打ち出したものではない。むしろ、ある種の節度をもった実直な内容に共感を覚え、「視覚」は必ずしも万人に備わる感覚ではないという再認識をも促すような配慮すら感じられる。そして、展覧会のテーマに即した作品の選定にも頷ける。ゆえにひとつだけ残念だったのは、モノ(作品)がそれとして放つ存在感が弱いと感じられてしまったことである。フェルトや毛糸、ファスナーやマジックテープでつくられた人体解剖模型も、キラキラとしたビーズで構成された植物細胞壁模型も、実際に見る前は「そんなもので人体とか細胞つくっちゃうの?!」と、創作の素材に対する発想の異様さに多大なる期待を覚えたのだが、作品を見てみると、意外にもその異様さが十分に伝わってこなかったのだ。そういわれても……と作者たちは当然困るに違いない。なぜならこれらの「作品」はあくまでも、視覚に障害をもつ学生たちのためにつくられた教育素材であり、または、言葉での説明では難しく捉えられがちな生命科学を、身体をとおして理解したいという思いからつくったものなのだから。そうするとこの場合、ちょっとした展示の工夫で、別の見え方を提示できたのかもしれないと感じざるをえなかった。

寺口さやか「各種人体模型」

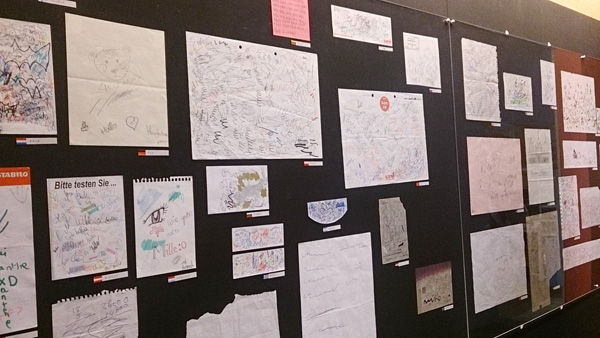

寺井広樹「世界中の試し書き」

とはいえもちろん、大前提として「大半の作品に触れることができる」という工夫はなされている。美術館で展示されている作品に触れられないことに慣れてしまっている鑑賞者のなかには、多少なりとも戸惑いを覚える人もいるかもしれない。今回の展示作品には、触れてはならないものも含まれているが、それらはケース内に展示されているか、「お手を触れないでください」マークが掲げられており、わかりやすく区別もされている。しかしその、触れられる/触れられない展示の折衷にも、「節度」と「配慮」が感じられてしまったのである。単なる思いつき、勝手だと承知のうえであえて提案してみるならば、例えば、人体模型も体のつくりに即した配置で床面に並べて、《エアートンネル》のように文字どおり身体全体で各臓器を感じてみる、など、全触覚を総動員させるくらいの大胆さが展示方法にあってもよかったのではないだろうか。

大崎晴地《エアートンネル》

会場には、多くの作品に触れられるという状況が生み出しているであろう、一種の「おおらかさ」が溢れていた。ちょうど私が訪れた時間帯は、地元の子どもたち、おそらく低学年から中学年にかけての小学生たちが、美術館の中と外とを駆けずり回り、賑やかに鬼ごっこを楽しみ、展示室の中では《エアートンネル》に潜り込んで大はしゃぎをして遊んでいた。彼らは、ショップスペースの隣に設えられている、絵を描いたりすることができる創作スペースまでをも満遍なく活用し、他愛ないおしゃべりに花を咲かせていた。一言でいってしまえば、「美術館」にしては大変騒がしい状況だったのだが、スタッフの誰ひとり、子どもたちにその振る舞いについて注意を喚起することもなく、彼らのやりたいがまま自由にさせていた。大人たちの目がつねにあり、危険行為を誘発するような物体が基本的にはない美術館は、子どもたちが遊ぶには大変安全な場所である。子どもたちは彼らなりのやり方で作品を、そして美術館を堪能していたわけだが、この光景をとても微笑ましく思う自分と、その場に偶然居合わせた鑑賞者たちはどう思うものなのだろうか、と、教育的配慮などではなく、素直に疑問を覚えた自分とが同居していたことは否定できない。ただ、ひとつ確信できたのは、この光景とスタッフの姿勢こそが、この美術館が今後向かう方向性を示唆しているのではないだろうか、ということである。つまり、多くの人が触れてはならないと思っている作品に触れることもできる、騒いではならないと教えこまれている場で騒いでも叱られないこともある、という状況を積極的につくることで、美術に向き合う際の、または美術館でのルールをいったん忘れさせる仕掛けを実践しながら、美術館の別のあり方を模索しているのではないだろうか。

鞆の津ミュージアム正面

凸凹の凹凸 でこぼこのおうとつ 〜さわってみるこの世界〜

会期:2016年4月30日(土)〜8月14日(日)

会場:鞆の津ミュージアム

広島県福山市鞆町鞆271-1

TEL:084-970-5380

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)