キュレーターズノート

シリーズ ミュージアムとの創造的対話01 Monument/Document 誰が記憶を所有するのか/イノビエンナーレ

川浪千鶴(高知県立美術館)

2017年03月15日号

対象美術館

鳥取県立博物館が、館内外を使った初のプロジェクト型美術展を開催すると聞き、アーティストと企画者がそろう初日のオープニングトークに参加した。前週の大雪は溶けていたが、高知─鳥取間の移動はJRで5時間を超える。山越え、海越え駆けつけたのには、いくつかの理由があった。

まず目をひいたのはチラシのタイトル。創造的対話、ドキュメント、記憶など、同じ美術館業界の人間として気になる言葉が散りばめられている。

鳥取は20年以上も前から県立の新美術館構想が計画され、平成27年度から鳥取県美術館整備基本構想検討委員会を設置し、つい最近建設予定地が決定したばかり。日本の多くの美術館が創立25年から30年以上が経ち、大規模リニューアルという切実な問題を抱えているいま、改めて美術館の役割と可能性を自らに問うことは、じつは最も新しい課題だといえる。「ミュージアムを巡る問いを契機に、国内外の優れたアーティストによる実験的で多彩な表現を展示室の内外に展開させることで、思考を促し、人やモノ、場との対話を重ねながら、その現代的な意味を探っていきたい」というチラシ裏面の趣旨文は、この課題に対して直球の正攻法ともいえる本展の立ち位置を示している。

「シリーズ ミュージアムとの創造的対話01

Monument/Document 誰が記憶を所有するのか」チラシ

3人のアーティストの人選も気になった点のひとつだ。1948年生まれで群馬を拠点とする白川昌生、1955年生まれで京都在住の中ハシ克シゲ、1960年生まれでベルリンと東京を行き来する西野達、絶妙に世代と拠点を異にするベテランたちは、果たして鳥取でどのような「ミュージアムとの創造的対話」を試みるのか。

彼らは「誰が記憶を遺し、担うのか、そして記憶とどう向き合い、関わりを持っていくのか」という企画者が投げかけた問いを真摯に、かつ挑戦的に受け止めていた。テーマを深め、鑑賞者を思索に導きながらも、生み出された作品のかたちや展示空間、関係性はとても美しく見ごたえがあった。

西野達が、美術館内で展示するのは国内初で、海外でもほとんど例がない。鳥取の放浪詩人の胸像や前田寛治の油彩画など、美術館の根幹であるコレクションを「素材」にした作品では、人々や社会の記憶を保存し、展示公開することで新たな記憶を生産もしているミュージアムの姿を、批評的かつユーモアたっぷりにみせてくれた。

残るものと忘れ去られるものとを天秤にかけるような館内での試みは、館外でも展開された。交換プロジェクトとして、米子市内の路地裏の古い民家とシャッター商店街の天井照明を入れ替え、民家の小さな風呂場の脇に、唐突に高級ホテルのバスルームにいたる回路をつくりだした。過疎化が進み、さびれ、忘れられつつある町の一角で西野の作品群に出合ってしまうと、もはやどちらが日常でどちらが非日常なのか、わからなくなってしまう。

左=西野達《田中寒楼 2017》ブロンズ(山本兼文作「T氏頭像(田中寒楼翁)」1973年頃)

発泡ウレタン・発泡スチロールに着色、鉄

右=西野達《前田寛治の椅子 2017》額縁、油彩画(前田寛二作「裸婦」、「少女」、「自画像」、「海」)

左=西野達《残るのはいい思い出ばかり》(米子市街エリア、民家)

右=西野達《残るのはいい思い出ばかり》(米子市街エリア、米子本通り商店街)

西野達《たつ仏》(米子市街エリア、空き地)

白川昌生は、歴史や社会の記憶を遺すために公共空間に設置された、恒久的な記念碑、「モニュメント」をテーマにしたシリーズを館内で展示した。原爆や強制連行など、それらにはもともと戦争の記憶を公の記録とする目的があったが、時が過ぎ、歴史観や美観の変化、素材の劣化などでモニュメントの恒久性は失われていく。そして、失われていく過程のなかで思いがけない姿への変貌を受け入れたりもする。布で覆われた、実体のない不在のモニュメントを前にすると、記憶や歴史は「つくられていく」ものだということを痛感させられる。

白川にとって記憶のなかの鳥取を探ったとき、なぜか駅から延びた地下道が思い浮かんだという。鳥取市内エリアでは、地下道のドローイングと、そのイメージを黄色い布で実体化したインスタレーションを古いビル内に出現させた。

白川昌生(手前から)《敗北の記念碑》、《群馬県韓国人強制連行追悼碑》、

《鳥取大山町所子村忠霊塔》、《長崎原爆投下記念碑》

白川昌生《イエロープラン 鳥取》(鳥取市街エリア 瓦町会場)

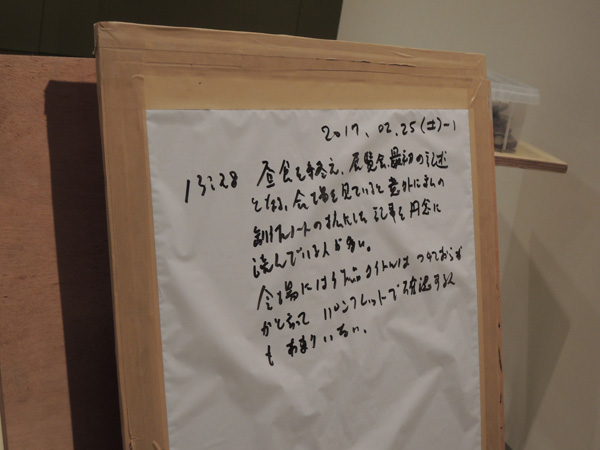

「日本の風土における彫刻の在り方」を探ってきた中ハシ克シゲは、ゼロ・プロジェクト以降に始めた、粘土を使った即興的な造形表現を館内外で展開した。粘土の表現と併せて、展示室内には《Time Line Note》と名付けた思考や創作の過程をメモした「ドキュメント」が展示されている。分単位で書き込まれているのは、ささいで一時的な、しかし確かな中ハシの在り方の記録。粘土の小作品のタイトルに添えられた年月日を頼りに、展覧会場の机に配置された《Time Line Note》の記録ファイルをめくると、その作品が生まれたきっかけや創作状況などを事細かに知ることができる。残された記録としてのドキュメントは、アーカイブのような静的なものとしてだけではなく、想い起こすことでそこから新たに事が始まる動的な存在であることに気づかされる。これは西野作品が示したように、コレクションを遺すことで新たな関係を生み出していく美術館の役割につながっており、西野に始まり中ハシで終わる展覧会の構成自体が循環している。

鳥取市内に点在する中ハシの大きめの造形も、創作という“doing”の結果としてではなく、粘土の特性に沿いながらその場に在るべきように在る、“being”の一端に思えてきた。それもまた、移ろいながら痕跡を残し続ける記憶の特性そのものだといえるだろう。

中ハシ克シゲ《Time Line Note》

左=中ハシ克シゲ《グランド》(鳥取市街エリア 上町会場・樗谿グランドアパート)

右=中ハシ克シゲ《九人の碑》(鳥取市街エリア 末広会場)

「シリーズ ミュージアムとの創造的対話01 Monument/Document

誰が記憶を所有するのか」

会期:2017年2月25日(土)〜3月20日(月)

会場:鳥取県立博物館、鳥取市街地エリア、米子市街地エリア

鳥取県鳥取市東町二丁目124番地/Tel. 0857-26-8042

参加作家:白川昌生、 中ハシ克シゲ、 西野達

学芸員レポート

公募展は旧態依然の制度だと軽視されがちだ。少なくとも私のなかの位置づけは、正直に言ってあまり高くない。とはいえ、地方において、公募展が発表者であるアーティストにとっても、鑑賞者にとっても、子どもから高齢者まで幅広い世代が美術表現に関わることができる重要な現場のひとつであることも事実だ。

さて、和紙の産地として知られる高知県吾川郡いの町を舞台に、30代の地元若手アーティストたちが中心となって、2月から新たな公募展が始まった。隔年開催の「イノビエンナーレ」は、公募部門「イノビ・アートアワード」と企画部門「イノビ・オーダー」の二部門制をとっており、公募作品は紙の博物館内で、企画部門はいの町商店街周辺で同時期に公開された。

もともと地元写真家たちのボランティアが2008年から2015年まで開催してきた「いの美術展」という公募展が、そのスピンアウトとして派生した町歩きアートイベント「イノビ・オーダー」の中心的な若手アーティストたちに託されたというのが簡単な経緯。リニューアルに向けて、彼らは、これまでの公募展の「新人登竜門」的な役割は終わったが、地方における「創造性を競う日常的文化活動」を目的としたノンジャンル、アンデパンダン方式の新たな公募展の必要性を語っている。

左=石見陽奈(高知県吾川郡いの町、琴風亭)

右=大木裕之(高知県吾川郡いの町、ギャラリーコパ)

今回は初回ということもあって、公募展出品者数が伸び悩み、ややグループ化している「イノビ・オーダー」も場との関係を切り結ぶというより、作品本位のおとなしい展示が多かったため思った以上に静かなスタートとなった。しかし若手アーティストたちが公募展という古典的な制度をいかに新しく変えていくのか、その影響が過疎の町にどんな風を吹かせるのか、今後も見守っていきたい。

「ミュージアムとの創造的対話」展を開催した鳥取県は、人口57万人と日本で最も少ない県だが、高知県も間もなく人口60万人台の時代がくる。県内総生産額では鳥取と高知は最下位とその上がほぼ定位置化している。

少子高齢化、過疎化の先頭に立つ地方で、アートと美術館の意義と可能性を真剣に問い続けていくことは、必ず日本の未来図を描くことに貢献できると思っている。

イノビエンナーレ(終了)

■公募部門「イノビ・アートアワード」

会期:2017年2月14日(火)〜2月26日(日)

会場:いの町紙の博物館

高知県吾川郡いの町幸町110-1/Tel. 088-893-0886

■企画部門「イノビ・オーダー」

会期:2017年2月18日(土)〜2月26日(日)

会場:いの町商店街周辺

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)