キュレーターズノート

北海道の美術家レポート⑭五十嵐威暢

岩﨑直人(札幌芸術の森美術館)

2018年11月01日号

対象美術館

北海道に根を下ろして活動するアーティストを紹介する「北海道の美術家レポート」の14回目として、五十嵐威暢を取りあげる。

ときに彫刻家が絵を描いたり、陶芸家がインスタレーション的表現を見せることがあるように、ひとりの作家が同じ芸術領域において表現分野を横断するということはままある。しかし、その組み合わせとして「デザイン」と「彫刻」というのは、管見の限りあまり目にしない。しかし、この組み合わせで、且つ両分野においてきちんと実績を残している作家をひとり知る。北海道滝川に生まれた五十嵐威暢(1944-)である。しかも五十嵐の場合、気が向くままに両分野を往き来してきたのではなく、これまで積み上げたデザインの仕事を10年かけて徐々に減らしていき、50歳を境にこれを絶ち、彫刻の世界へと足を踏み入れるという縦の基軸に沿ったままの鮮やかな転身であった。

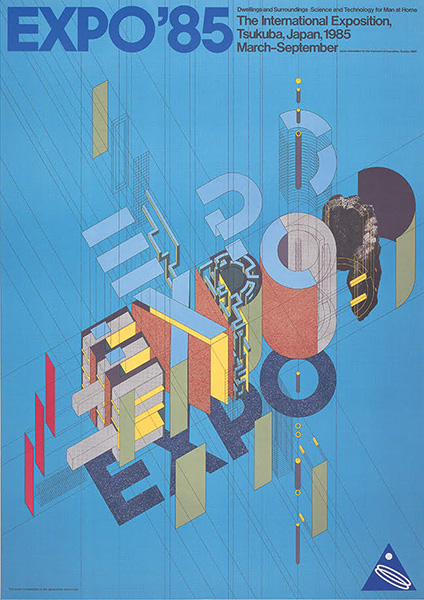

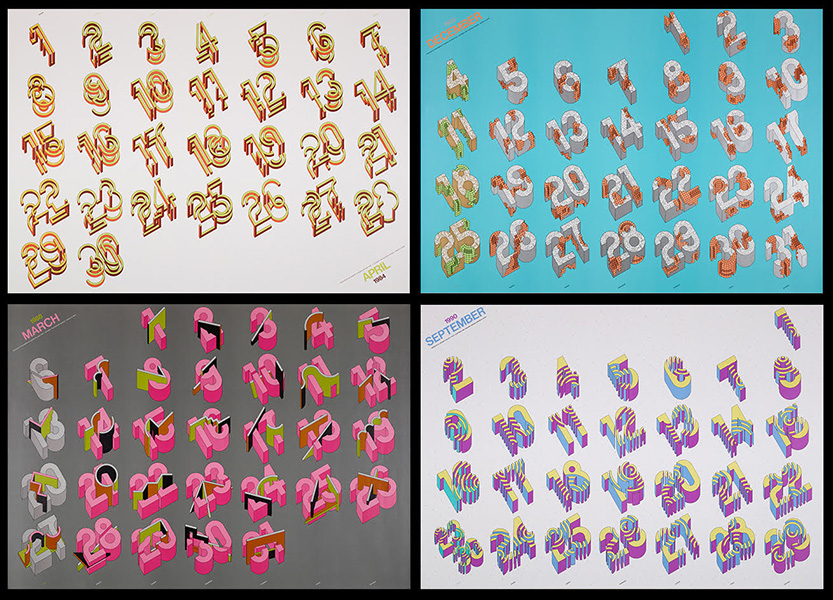

デザイン分野においては、建築家の必須アイテムであったドラフター(製図台)をグラフィックデザインに持ち込み、これを駆使した新奇な趣向を生み出したことによって、一躍その名を馳せた。ドラフターとは、構想する立体の角となるべき所を垂直軸に位置させ、そこから対称的に横に延びる二線をもって、一気に幅や奥行を示すことができるというものである。あらかじめ固定した角度を保ったまま上下左右自在に図面上を走らせることのできる直角定規が、この作業を迅速にさせる。五十嵐は、高さ、幅、奥行を一図面中に的確に表わすことの出来るその特性を活かして、アルファベットやアラビア数字を立体的に起こし、自身が設けた法則を守りながら欠片を散らせたり、形を崩したりして、無数のバリエーションを生んで見せた[図1]。これがニューヨーク近代美術館の目に留まり、1984年から1991年までのMoMAカレンダー[図2]の製作を請け負うこととなる。ちなみに、この手法を駆使して手がけた多数のポスターのうち、9点がニューヨーク近代美術館のコレクションとして収められている。

図1 《ポスター EXPO ’85》(1982)

図2 《MoMA ポスターカレンダー》(1984年-1991年のうち、1984年4月、1988年12月、1988年3月、1990年9月)

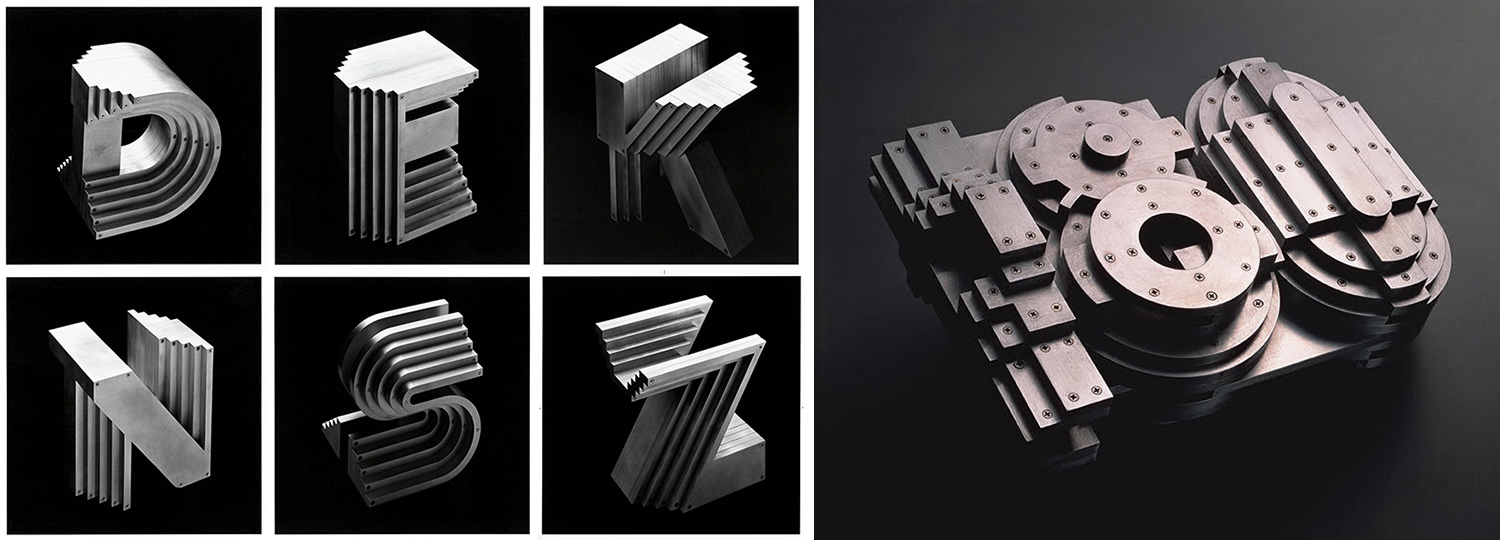

その後、3次元に起こしたアルファベットやアラビア数字を、平面上で表わすことに飽き足ることなく立体物として眼前に表現して見せた[図3、4]。立体であることを極限に強調してくれる金属固有の輝きや数学的メソッドに則しながら加えられた装飾的重なりが、そもそもの美しい字形を際立たせるように重厚に表現されている。これらは、グラフィックの表現における素材として生み出された側面もあり、後半生に手がけることとなる彫刻とは一線を画するものとして位置づけられる。そのため、クライアントに収めたのは、写真、もしくはこれをキービジュアルとしたグラフィックデザインであり、しかも請われずとも自身の研究のために制作したものも多数あるため、いわゆる立体文字そのものは、五十嵐の手元に多く現存する。

左:図3 《アルミニウムアルファベット》 (26点のうち、D、E、K、N、S、Z)(1983) [撮影:藤塚光政]

右:図4 《ナイキ180エアシューズキャンペーンのための彫刻》(1990) [撮影:藤塚光政]

こうして五十嵐のビジュアルデザインでの実績は着実に積まれていったが、1980年代半ば頃、さらに世の好景気ともあいまって、これまで手がけたことのなかった工業製品デザインの依頼が舞い込むようになる。大量消費社会においてはデザインもまた同時に消費されていくという趨勢を憂い、いつまでも愛用されることを願ってこれに向き合うこととした。例えば、やがて訪れるであろう機能拡張を見据えて、それでもデザインの大枠が壊れることのないように済ますことの出来る電話機を世に送り出した。プッシュボタン以外のいわば余白部分にもグリッドをあしらったのは追加の機能をそこにあてがうためである。日常の暮らしのなかに、いくばくかでも美を点じたいという思いの深まりを胸に、もちろん機能性もきちんと重視しながら数々のプロダクトデザインを生み出した。

この頃の五十嵐は多忙を極め、最盛期には15-6人のスタッフを抱えていた。しかし、それでも他者にデザインを任せることはせず、自身でこなす日々のなかで、ふつふつと湧きおこったのは、デザイン業界からの脱却だった。10年をかけて計画的に受ける仕事を減少させ、かつて暮らしたことのあるロサンゼルスへと移住する。1994年、齢五十のことであった。五十嵐は、工場の一角を間借りし、石を刻むことから始めた。石に挑みながらも、ふと目に入ったのは棄てられた木材であった。これを利用できないか、と思い始めたところから、現在の五十嵐を支える「即興と偶然」に裏打ちされた彫刻家人生が始まった。彼は、童心を蘇らせながら、木板の側面を任意に彫り刻み、孔を穿った。確かな感触を得た。完成形を構想しない。下絵も描かない。素材に向き合って、体が動くままに彫刻する。そうして何枚もの表情の異なる板を、やはり任意に積み重ねていく。意思は極力働かせず、手に取ったその順に板を重ねていく。デザインを理知的に手がけていた時代には思いもしなかったであろう「即興と偶然」に拠って立ち現れた、言わば一枚の風景画。のちに色づけもされ、「Horizontal Feeling」[図5]とシリーズ化し、いまも続く。

図5 《Horizontal Feeling》(部分)(2002)

デザイナーの頃より、その特徴としていた“バリエーション”は、ここでも発揮される。しかし、基軸としたのは文字、数字などの具体的なモチーフではなく、「即興と偶然」という制作に対する姿勢。多くのメーカーが実現不可能と匙を投げた3メートル角という規格外の合板を北海道幕別にあるメーカーがやってのけ、その気概に応えるようにこれを横に5枚連結させる長大な作品《こもれび》(2008)[図6]を完成せしめた。生まれ育った北海道や本シリーズの契機(初作は2005)となったかつて暮らした神奈川秋谷での記憶を手がかりに、動物や植物、海の生物などの姿が、やはり即興的に切り抜かれている。合板特有の反りを回避することは難しいが、設置される環境に則して材が伸縮することをそのままに認めるところは、「偶然」のひとつと見なしても良さそうだ。

図6 《こもれび》(部分)(2008)

パブリックアートの仕事もデザイナー時代から多くこなす五十嵐だが、そのうちのひとつに、地下鉄大門駅の幅10mに及ぶ長大な作品《波のリズム》[図7]がある。「Horizontal Feeling」シリーズの一環とも見なされるが、材が異なる。これは、設置場所の防火、防災の観点から木材の使用を断念せざるを得ないことが要因としてあり、しかし、それによって五十嵐は新たな材を得ることとなった。それが、焼成粘土、テラコッタである。このとき、またも工場の片隅で発見した金属製のフックや鉄管、鍋、釜、おろし金や蛇口、フォークなどの使い古された日用品を彫刻するための道具とすることを思い立つ。これらを用いて粘土のブロックに即興的に打ち付けたり、削いだり、穿ったりして造形していく。ブロック単位では原則同一の道具を使用する。ワイヤーの両端をそれぞれの手に持って、手前方向に抑揚をつけながら一気に引き切る様は圧巻である。こうしてできたブロックを焼き上げ、やはり任意に積み上げて完成となる。新作《深い海》[図8]では、黒い顔料を粘土に混ぜ、垂直に並べ立てた。

図7 《波のリズム》(2002)地下鉄大門駅 [撮影:藤塚光政]

図8 《深い海》(部分)(2018)

五十嵐の彫刻表現を見ていると、道具や素材の選択に対するひらめき、即ち着眼点の鋭さと発想の豊かさもさることながら、道具を握り、素材にぶつかる自身の身体もまたとても重要な要素として挙げられる。作品の肌を彩る綾は、即ち五十嵐威暢という一個の人間の身体運動の跡とも換言できる。無論、その身体を支えているのは、デザイナー時代も含めて培われたふくよかな知と精神と経験である。言うなれば、“五十嵐威暢”そのものが己が身体を通じて発せられ、木や粘土に写し取られていると言ってもよいのかもしれない。そして、これらが集積し、総体として美しい作品が生みだされる。「即興と偶然」という制作姿勢の背景には、五十嵐威暢がこの七十有余年に刻み込んできた必然とみることも出来るのだ。

今月25日まで、五十嵐威暢のこれまでの歩みを振り返る展覧会が札幌芸術の森美術館で行なわれている。機を同じくして美術館前庭での公開が始まった《Komorebi》(恒久設置)[図9]や特別展に先んじて展開された屋外インスタレーション《ころころ》《ふわふわ》など、秋の彩りとともに五十嵐威暢の世界が余すところなく繰り広げられた贅沢な空間にぜひ足をはこんでいただきたい。

図9 《Komorebi》(2018)札幌芸術の森美術館前庭

札幌美術展 五十嵐威暢の世界

会期:2018年10月6日(土)~11月25日(日)

会場:札幌芸術の森美術館

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)