キュレーターズノート

ベルギー・レポート Vol.2:S.M.A.K.でのキュレーション

鷲田めるろ(キュレーター)

2009年11月01日号

ゲントにて、作家調査やゲント現代美術館(S.M.A.K.)の地域プロジェクトに関する調査★1と平行して、S.M.A.K.が主催する若手作家のグループ展「カミング・ピープル」のキュレーションを行なった。

「カミング・ピープル」は、S.M.A.K.が毎年行なっている展覧会のシリーズで、S.M.A.K.のキュレーターが、ゲント市内にある2つの美大、王立美術アカデミー(KASK, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten)とゲント聖ルカ美術大学(Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent)の修士課程を修了したばかりの若手アーティストのなかから選ぶグループ展である。今年は、S.M.A.K.のキュレーター、ティボー・フェアホーヴェン(Thibaut Verhoeven)と私が共同で担当し、10月10日より展覧会が始まった。

ベルギーの教育制度では9月に新学年が始まるので、卒業制作展は6月に行なわれる。まずは、この卒制展を見ることから始めたが、人口26万人にすぎないゲントの2つの美大のレベルは日本の美大のトップクラスに匹敵するほど高いと感じられた。さらには、テキスタイルデザインやアニメーションのコースのレベルが日本以上に高いことは意外だった。これらのジャンルにおけるプロの作品の質は、逆に日本のほうが高いのに不思議である。テキスタイルに関しては、化学繊維の加工に関するものが多く、プレゼンテーションの手法も含めて、工芸よりもファッションに近かった。また、「フリー・アート」という水泳の「自由形」のようなコースがあって面白い。なお、金沢美術工芸大学とKASKの提携により、金沢の学生が3カ月間KASKで学ぶ制度もある。滞在を経験したある学生は、金沢の美大を卒業後、ヨーロッパのレジデンス施設での滞在を希望しているなど、このプログラムが学生の視野を広げていると感じる。

左:ゲント聖ルカ美術大学、卒業制作展時の門

右:王立美術アカデミー、卒業制作展展示風景

展覧会には、5人と1組の作家を選んだ。表現方法は映像、立体、パフォーマンスのドキュメントなどさまざまだが、地域や自己の内面など、作家自身にとって身近なものを制作の出発点にしている作家が結果的に多くなった。そのため、展覧会名を、「フォワーディング・バックヤード(Forwarding Backyards)」とした。バックヤードはフランドル地方の住宅によく見られる「裏庭」である。「裏庭」のように身近なところから出発して、それを先に繋げている作家たちという思いを込めた。

「カミング・ピープル2009──フォワーディング・バックヤード」展、展示風景

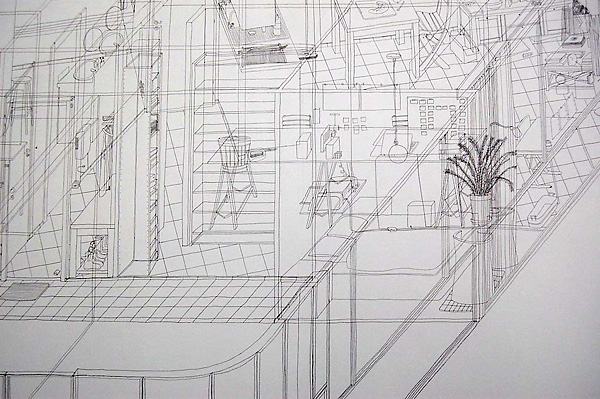

例えば、ソフィ・ヴァン・デル・リンデン(Sofie Van der Linden)は、鉛筆で紙に建物の透視図を描く作家だが、今回は、ゲントある集合住宅の内部を描いたドローイングを展示した。彼女は各住居宛に手紙を書き、許可を得られた場合、訪ねて一部スケッチする。その後、スタジオに戻り、このスケッチと記憶に基づいて描くという手法で制作している。訪ねられなかった住居や記憶にない部分は真っ白に残しており、社会的なドキュメントと親密なスケッチのあいだのような作風である。手紙もドローイングを添えた手書きのもので一緒に展示した。

また、クレア・ストラジエ(Claire Stragier)とアネリン・フェルメイル(Annelien Vermeir)は通学で使っていた鉄道を作品の舞台とし、この鉄道の窓から見るためだけのパフォーマンスを線路沿いで継続的に行なっている。パフォーマンスといっても線路沿いに一定の間隔で黄色い風船を持って並んだり、小麦畑の地面にブルーシートでメッセージを書くなど抽象的なものだ。そして、ウェブサイトに記録写真を掲載し、ウェブサイトのアドレスを電車の中で配るなどもしている(クレア・ストラジエ&アネリン・フェルメイル《In de Vaart der Volkeren》)。flickrで記録写真を公開する時に、その撮影位置を示す点が、航空写真に描かれたドローイングのように線状に並ぶのも面白い。

ほかにも、自分の住む街を舞台にマカロニ・ウェスタン風の映画を製作したウィム・デ・カルウェ(Wim De Caluwé)や、拾って来た廃棄物などを組み合わせて、動物や人物像を思わせるユーモラスな立体をつくるピーター・デ・クレルク(Pieter De Clercq)、自らの作品やアイディアのスケッチやメモ書きなどをテーブルに積み上げたうえで、全体を逆さまにひっくり返したポール・L・ヴァン・ハーゲンベルク(Paul L. Van Haegenbergh)などを展示した。

また、ネル・アーツ(Nel Aerts)は、映像と立体のあいだを注意深く横断する作家である。16ミリの映写機2台を使い、映像をループさせて、色を塗った木片を壁に沿って積み上げる映像を映し出す。平面に近い立体の形状は終わりなく変化し続ける。なおかつ、スクリーンと映写機もインスタレーションのように薄暗い空間の中で見せ、その横の仮設壁の裏側の木材を、映像の中の木片と同じように塗っている。木材と色という、彫刻や絵画を象徴する素材であることも活きている。

ソフィ・ヴァン・デル・リンデン《Noordstraat 1》(部分)

ピーター・デ・クレルク《Blue Raincoat》

ネル・アーツ《Goodbye Old Paint》

すべて筆者撮影

展覧会をつくる過程で感じた日本の美術館との組織上の違いは、S.M.A.K.の場合は、日本の多くの美術館では外部の会社に委託する業務を、内部の専門スタッフで行なっていることである。以下に列記すると、広報印刷物のデザイン、仮設壁の設営、展示台の制作、展示作業、近隣の輸送、作品の修復、作品写真撮影、受付・監視などである。美術館として専門のスタッフを抱えるコストはかかるが、専門的な知識や技術が美術館の内部に蓄積されるというメリットはある。そのことによって、毎回の契約といった事務手続きや打合せにかかる労力は軽減される。さらに、特に展示制作の現場での変更に対する柔軟性は、展示の可能性の幅を広げている。持ち込んだ多くの作品のなかから空間に合わせて展示する作品を選び、その場で、作家の望むかたちの展示台をつくったり、ガラスの作品カバーを切り出したりもできる。

また、この展覧会を通じて、ゲントの美大の在り方について知り、美大を通じた人のネットワークが広がったことも、もうひとつの成果である。美術の現場は美術館だけではない。教育機関、商業ギャラリー、コレクター、マスメディア、NPO、美術館、行政、サポーターなどが絡みあいながら美術シーンを形成している。その全体を把握して初めて、その街における美術館の機能を評価し、果たすべき役割について考えることができる。そして美大も美大のなかだけで閉じているわけではない。美大にも、展示スペースがあってキュレーションを行なうスタッフがいる。外部から一流のアーティストやキュレーターが招聘され、公開のシンポジウムも行なわれる。学生は、アーティストのアシスタントとして、また、さまざまなアートスペースのスタッフとしてアルバイトをし、また作家として、商業ギャラリーで展示をすることもある。大学を卒業し、ベルギーでこれからアーティストとして活躍しようとする人たちと、美術に限らずさまざまな話をする時間が持てたことは大きな幸せであった。

★1──前回のベルギー・レポート Vol.1では、S.M.A.K.の地域プロジェクトについてふれた

ベルギー・レポート Vol.1:S.M.A.K.の市民参加型アートプロジェクト

URL=http://artscape.jp/report/curator/1207295_1634.html

「カミング・ピープル2009──フォワーディング・バックヤード」展

会場:ゲント現代美術館(S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent)

Citadelpark, Gent, Belgium/Tel. +32 9 221 17 03

会期:2009年10月10日(土)〜12月6日(日)

主催:ゲント現代美術館(S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)