トピックス

[PR]サントリー美術館に聞く! 学芸員インタビュー「なぜいま、小田野直武か?」

内田洸(サントリー美術館学芸員)/内田伸一

2016年11月15日号

対象美術館

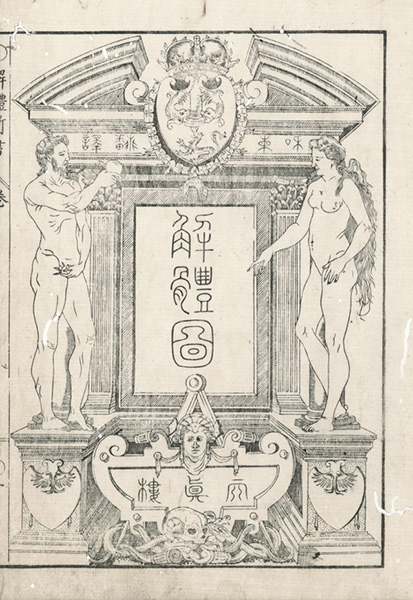

小田野直武──この名を知らない人も、かの『解体新書』の扉絵や解剖図は、どこかで目にしているだろう。杉田玄白らによるエポックメイキングなこの翻訳書にて、もととなった洋書の『ターヘル・アナトミア』などから銅版挿絵を写し取る仕事を担ったのが直武だ。秋田藩は角館の武家出身である彼を玄白に引き合わせたのは、あの平賀源内だとされる。

いわば江戸のイノベーターたちと交わるなかで発展した直武の画業は、これに留まらない。代表作にして重要文化財の《不忍池図》は、東西の美意識と空間観・色彩観がリミックスされ、不思議な魅力を放つ1枚だ。その直武に現代の若手学芸員が新たな光を当てた展覧会が、サントリー美術館の「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」(2016年11月16日〜2017年1月9日)。そこで内田洸・担当学芸員を訪ね、現代にも響く小田野絵画の魅力を聞いた。さらに、展覧会に先行して開催された同展プレミアムトークの概要もお伝えする。

小田野直武とは何者か?

いまから250年ほど前、しかもかなり通好みと言えそうな江戸の絵師の展覧会。ベテラン学芸員の企画と思いきや、取材場所に現われた内田洸氏は意外なほど若い方だった。だが、考えてみれば小田野直武その人も、若くして多くの代表作を残した。これは彼が数え年32歳で夭逝したことにもよるが、展覧会名の「世界に挑んだ7年」は、その濃密な活動期を指している。そこで、まずは内田氏個人の関心も伺いつつ、若き日の直武にせまるところから始めたい。

小田野直武筆《大威徳明王像図》 一面、明和2(1765)年、大威徳神社、仙北市指定文化財

展示期間:11/16〜12/12

内田洸(以下、内田)──私自身は大学院で洋風画を研究しました。洋風画とは、江戸期に西洋画の技法や表現を参考に描かれた絵画群を指す呼称です。直武らの秋田蘭画(秋田藩士らが描いたオランダ風の絵画)はその洋風画の先駆けとされることも多いのですが、中国由来の南蘋派(なんぴんは 長崎に来航した中国人画家・沈南蘋を通じて広まった画風)からの影響もあるなど、多層的な背景も魅力です。江戸中期と言えば、いまも若冲や応挙が人気ですが、京の彼らに対して、江戸には鈴木春信らの浮世絵師や、直武のように新領域を目指した人もいた。彼は秋田出身ですが、江戸滞在が創作に大きく影響した点で、いま東京で改めて紹介する意義もあると思っています。

直武は秋田藩角館の武家に生まれ、幼少時から絵を得意とした。狩野派を学び、数え年17歳で依頼されて絵馬を描くなど、その筆さばきは早くから評価が高かったようだ。

内田──浮世絵風の作品なども描いていますね。そこから西洋文化に触れる大きなきっかけが、平賀源内との出会いです。源内が鉱山調査で秋田にやってきた際に最初の出会いがあったと言われてきましたが、詳細はわかっていません。当時は博物学が流行した時期で、秋田藩主もこの領域に関心を持っていました。直武は源内が秋田藩を離れた直後、藩主から命じられ、江戸の源内のもとへ派遣されます。「銅山方産物吟味役」というオリジナルの役職で、現地では源内の近くで活動したようです。

直武の江戸派遣は、『解体新書』刊行前年の安永2(1773)年の暮。同書への参加は赴任後すぐということになり、直武が藩からどんな仕事を託され、実行したのかは謎も残る。ともあれ、源内の豊かな人的ネットワークを通じて出会ったオランダや中国からの新しい波は、まさに「未知との遭遇」であったはずだと内田氏は言う。

杉田玄白ら訳、小田野直武画《解体新書》(部分) 五冊のうち一冊、安永3(1774)年

国立大学法人東京医科歯科大学図書館 全期間展示

江戸のグローバル化の波を泳ぐ実験精神

内田──江戸時代は、グローバル化が完成した時代だったとも言われています。大航海時代以降、世界の海がつながり、日本も世界経済の一端を担うことになる。幕府は鎖国中も長崎を主な窓口とし、輸出入を管理しました。そこから入ってきた洋書や西洋画の影響を受けた中国版画等を通じ、直武は江戸で最先端の西洋文化に出会うことになります。絵画で言えば遠近法や陰影法、銅版画などを見よう見まねで学ぶ経験をしたのでしょう。一方、源内の人的ネットワークから、南蘋派の写実的で華麗な描写も知ったようです。これらのリミックスが、後の独自の作風につながります。

小田野直武筆《児童愛犬図》 一幅、江戸時代(18世紀)、秋田市立千秋美術館、秋田県指定文化財

展示期間:11/16〜12/5

異文化の画法や世界観が交わる直武の画風は、《児童愛犬図》などにも明らかだ。同作では、中国風の衣装や丸窓などエキゾチックな要素と、洋犬の姿や陰影法の活用、油絵風の表現などが競演する。直武は第8代秋田藩主の佐竹曙山、角館城代の佐竹義躬に絵のてほどきをしたとも考えられており、そこから後に「秋田蘭画」と呼ばれる動向も生まれる。直武らの作品の基礎には当時主流を占めた狩野派の画技もあり、その試みは西洋画の実直な模倣とも異なる、実験的な表現と見なされていたようだ。

内田──例えば画材にしても、用いたのは従来の伝統的な日本の画材とスタイルが基本でした。《児童愛犬図》も絹本著色で掛軸に描かれています。秋田蘭画には、一部に輸入顔料のプルシアンブルーが用いられており、また、光沢のある独特の質感はアラビアゴムを表面に塗ったのではという説もあります。直武も活動初期から銅版画を写して描いたライオンを掛け軸に仕立てたり、いまでいう立体視的な趣向の“眼鏡絵”を手がけるなど、源内や周囲の蘭学者に導かれながら、自己流で諸国文化を取り入れていったようです。

浮世絵などとは異なり、当時の秋田蘭画はある程度閉じた人的ネットワーク内で需要されていたのでは、と内田氏。大名同士の贈答品などとして観賞されたケースが多いという。

佐竹曙山筆《松に唐鳥図》 一幅、江戸時代(18世紀)、個人蔵、重要文化財

展示期間:11/16〜12/12

静謐さのなかにひそむユーモア

内田──やはり西洋と東洋の美の融合も魅力だったでしょうし、加えて直武の絵には、独特の静謐さや、意外性のある面白さも潜んでいると感じます。近づいてよく見ると、植物のつぼみや茎にごく小さいアリがいたり、威厳のある鷹の姿の近くに、ひとひらの羽毛やフンと思しきものが描き加えてあったり。《唐太宗・花鳥山水図》では手の平にバッタがおり、これは蝗害(虫の大量発生)をしずめるため、中国の皇帝がバッタを飲み込んだという故事に基づくもの。見るほどに発見があるのですね。ときに謎解き的要素が見られるのも、彼自身に残る謎とともに、興味深い側面です。

小田野直武筆《唐太宗・花鳥山水図》 三幅、江戸時代(18世紀)、秋田県立近代美術館、重要文化財

展示期間:12/14〜1/9

代表作《不忍池》は、端正ながらどこか奇妙さを覚える空間構成と色彩が印象的な大画面。約7年とされる直武の本格的な画業のなかでも、完成度、サイズともに群を抜く。秋田県庁の知事室に飾られていたこともあったそうで、制作年やその背景にもいまだ謎の多い作品だ(artscape連載 影山幸一氏の「アート・アーカイブ探求」該当作回も参照のこと)。

内田──なぜわざわざ不忍池を背景に鉢植えの花を置いたのか。先日のプレミアムトーク(後述)でも、鉢植えについて登壇者の方々からいろいろなお話がありました。いわく、花瓶に切り花を飾る西洋の静物画風の趣きもありつつ、生きた草花にしたいと考えたのでは等々。また、遠近法を使っていますが、複数の視点が混ざっているため実際にはこのような風景は成立しえないというTV番組での実験も、かつて話題になりました。芍薬を選んだのは、健康への祈りとも、花を女性に見立てたともされます。描かれた目的も諸説あり、秋田・薩摩の両藩間の婚礼調度品を想定していたとの推察などがあります。

小田野直武筆《不忍池図》 一面、江戸時代(18世紀)、秋田県立近代美術館蔵、重要文化財

展示期間:11/16〜12/12

いまにリンクする直武の視点

資料が皆無ではないが、充実しているとまでは言えない。直武をめぐるそんな状況が諸説を生み、永遠の謎となりそうなものもあるが、そのミステリアスさも魅力のひとつではないだろうか。

内田──戦後、小田野直武や秋田蘭画の研究は一定まで成し遂げられたと言えますが、近年はさまざまな視点からの研究が行なわれ、新たなステージに向かっています。私自身は“洋風画の先駆け”という評価からさらに一歩進んだ視点が得られるようになればと考えており、今回の展覧会がそこに貢献できるものになれば幸いです。

直武の最期は唐突とも思えるものだった。安永8(1779)年になると秋田藩から突然の謹慎を命じられ、帰郷。同時期に源内が殺人の咎で捕まり獄死する。直武自身も帰郷してすぐ、安永9(1780)年には数え年32歳で亡くなった。詳しい謹慎の理由や死因はいまだ謎に包まれている。やがて直武に学んだといわれる司馬江漢(浮世絵の鈴木春信や南蘋派の宋紫石にも学んだとされる人物)は、銅版画・油彩画といった新領域に進んでいく──。

内田──直武や秋田蘭画の絵師たちの軌跡は、長い歴史から見れば非常に短いものとも言えます。でも、いまこれらと対峙することは、私たちがまったく異質な表現と対峙したときにどうリアクションできるか、その判断の一助にもなるかもしれません。より広い視点で見れば、私たちが自らの立脚点を定めるとき、それをどこに置くか──例えば日本か、アジアか、あるいはそのいずれでもないどこかなのか?──を考えるうえでも、参考になるのではと考えています。

江戸時代の絵師の軌跡を追う歴史探訪的な楽しさと同時に、情報流入の激しい時代に、手探りで前衛的探求へと進んだ彼らの姿を通じ、現代の自分たちを再考する機会をも得る。

21世紀の東京で小田野直武を見るというのは、そういうことかもしれない。

補稿 「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」展プレミアムトーク報告

2016年8月26日(金) サントリー美術館 6階ホール

登壇者:高階秀爾(美術史家、大原美術館館長、公益財団法人西洋美術振興財団理事長)

河野元昭(京都美術工芸大学学長、静嘉堂文庫美術館館長、秋田県立近代美術館名誉館長)

田中優子(法政大学総長)

司 会:石田佳也(サントリー美術館学芸部長)

プレミアムトーク会場風景

展覧会に先行して2016年8月26日、各界ゲストを招いた報道陣向け公開トークがサントリー美術館で開かれた。前半は同展と秋田蘭画について内田氏から解説があり、後半はゲスト各氏(高階秀爾、河野元昭、田中優子)も交え、それぞれの視点から直武と秋田蘭画を語り合った。

高階氏は、西洋諸国のうち特にオランダが、当時の江戸幕府・江戸文化と相性がよかった理由を解説。商業に主軸を置いた当時のオランダは、外交においても宗教色を持ち込むことが少なかったことを要因に挙げた。美術においてもフランドル絵画などで同様のことが言え、さらに大百科辞典などの出現と同時期に日本で植物学・蘭学の熱が高まったと解説。直武の生きた時代背景を俯瞰的に補足した。

田中氏は、海外文化の吸収・応用過程で博物学と産業がつながった当時、各藩資源の調査書などに絵師も関わったことを説明。源内と直武の関係性や江戸派遣の理由については大胆な仮説を交えて楽しく解説し、会場を沸かせた。また、直武は源内から直に西洋画法の手ほどきを受けたとの逸話も残るが、実際は源内の蒐集洋書などから学んだ部分も大きかったであろうことに、実資料も示しながら言及した。

河野氏は、洋書の銅版画に基づいてつくられた『解体新書』の挿絵を、当時の江戸の木版技術で制作した点を指摘。用いうる別の技法で高い成果を上げた当時の職人技をも評価した。このことは直武らの試行錯誤にも言えそうで、結果として模倣に留まらない独自の表現を開いたのではないか。

トークはさらに《不忍池図》についての空間観や視点のありようなどに及んだ。いくつかは内田氏への取材時にも登場しているトピックで、直武絵画の表現面での奥行きと、その謎解き的な魅力につながるものだったと言える。

世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画

会期:2016年11月16日(水)〜2017年1月9日(月・祝)

10:00〜18:00(金・土曜および12/22、1/8は10:00〜20:00、火曜休館)

会場:サントリー美術館

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

Tel. 03-3479-8600

展覧会概要

http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2016_5/index.html

特設ページ「秋田蘭画の謎をひもとく、10のトリビア」

http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2016_5/special/index.html

トークイベント

日時:2016年12月18日(日)14時〜15時30分

講師:鴻池朋子(美術家) 聞き手:サントリー美術館学芸員

会場:サントリー美術館 6階ホール

定員:100名

聴講料:700円(別途要入館料)

応募締切:11月27日(日)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)