トピックス

[PR]アーティゾン美術館に聞く! 学芸員インタビュー 「Transformation 越境から生まれるアート」

島本英明(アーティゾン美術館学芸員)/内田伸一(編集者、ライター)

2022年05月15日号

対象美術館

「ところであなたが流暢にお話しになっているのは何語ですか」

と訊くと、彼女は初めて笑顔を見せて、こう答えた。

「これは実は、手作り言語なんです。」

──多和田葉子『地球にちりばめられて』(講談社、2018)

小説『地球にちりばめられて』には、北欧へ留学中に母国が消滅したという女性が登場する。彼女はスカンジナビア諸国を流浪するなか、そのいずれの地でも通じる自作言語を発明して生き延び、同郷人を探す旅に出る。そして、その言語は「わたしそのものであるから、カンバスにぶつかる筆先の一回一回に他人には譲れないものがある」と独白する──。

物理的・文化的な「越境」がかつてないほど身近になった一方、ある日突然に予期せぬ移動の制限や強制も起こり得る。このような現代を生きる私たちにとって、越境とそこから生まれる変容はどんな意味をもつのか。そんなことを改めて考えさせられるのが、19世紀後半以降の国際化に身を置いた作家たちに迫る美術展「Transformation 越境から生まれるアート」だ。企画したアーティゾン美術館の島本英明学芸員に、同展の背景と見どころを伺った。

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

越境と変容──造形言語の旅路をめぐる

近代西洋美術を主研究領域とする島本氏が本展を発想した起点のひとつは、アーティゾン美術館が擁する石橋財団コレクションの、近年の充実ぶりを活かした企画への意欲だった。

島本──石橋財団コレクションはフランスを主とした西欧と日本の近代美術を軸に発展してきましたが、近年は米国の抽象表現主義や、ドイツのパウル・クレーの作品群なども加わり、多様な軸が生まれています。これらを縦割りではないかたちで紹介したいと思いました。実際、19世紀以降は作家も国境を越え移動しています。そこで、改めて越境と変容というキーワードからこれらの作品を俯瞰できないかと考えました。

美術家や作品の移動と、それらをめぐる情報の伝播が活性化した環境から、どのような動きが生まれたのか。そこには地政学的な関心も窺えるが、同時に島本氏のなかでは、自身が愛する文学の領域からの視点もあったようだ。

島本──こうしたテーマを、例えば世界文学(作品をそれが生まれた国を超えたより広い世界の財産ととらえる見方)のように、「世界美術」のような視点で考えたいという気持ちもありました。またその際、翻訳文学のように表現が越境するときに起こることにも関心があります。さらにアントニオ・タブッキや多和田葉子のように、母国語以外の言語も用いた文学にも興味を持ち続けてきたため、美術においても、異質なものを取り入れながら自らの造形言語をつくりだす動きを改めて捉えてみたいと考えました。

時空を超えた学びから始まった、転換期の芸術──ルノワールと印象派

本展は石橋財団コレクションを基盤にした約80点の作品と資料(うち6点は国内の美術館および所蔵家からの借用)により、4つのセクションで構成される。その始まりは「歴史に学ぶ─ピエール=オーギュスト・ルノワール」。19世紀後半、欧州諸国で国際化が進んだ時期の、フランスにおける美術家たちの時空の越境を考える。

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

島本──19世紀半ば以降、産業革命と鉄道の普及、出版産業の発展などを受けて、情報のビッグバンともいえる動きが起きたと考えられます。かつてない規模でヒトやモノの移動が活発になるなかで、過去の美術に関する情報も飛躍的に増加し、これに基づく知識や価値観が国境を越えて広がりました。またフランスでは18世紀末のルーヴル美術館開館により、王室コレクションが公開されるという制度的・社会的変化もありました。さらに国や地域をまたぐ交通にさらされることでも美術のありようは変化し、これらをくぐり抜けていくなかで、新たなフランス美術がつくられていきます。

こうした時代に美術家を志したのが1830年代から40年代生まれの印象派の世代であり、本章に登場するルノワール、マネ、モリゾ、ドガといった作家たちだった。彼らは仰ぐべき価値観が大きく変わっていく、社会の転換期に自分たちの美術を模索したとも言える。

島本──ただその際に注目したいのは、彼らの多くは他国の美術館にも出かけられるようになった環境を活かし、古来の美術から積極的に学ぼうとしたことです。ルーヴルで先達の名作を模写し、さらに諸国を旅して現地でしか観られない作品から学ぶことに努め、創作の糧としました。1861年には『全流派画人伝』(全14巻)の刊行が始まるなど出版側の動きも活性化しますが、やはり実物を観る経験は重要だったと思います。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《ルーベンス作「神々の会議」の模写》(1861)

ピエール=オーギュスト・ルノワール《ルーベンス作「神々の会議」の模写》(1861)

国立西洋美術館蔵(梅原龍三郎氏より寄贈)

なかでもルノワールは「画家は美術館で学ばねばならない」と語り、諸国を訪ねては先人の芸術との対話を重ねたという。

島本──ルノワールが独特だったのは、年齢を重ねてからもこうした探求を続けたことでしょう。各国の美術館を訪れるためにたびたび旅を行ないました。自身の評価の確立後、印象派のスタイルを克服すべく模索した50代にも、スペインにベラスケスを観に行っていますし、ほかにもドレスデンにフェルメールを、アムステルダムにレンブラントを観に行くという具合です。絶えず向上心を持ち続け、自身の理想とする創作を支えるのは、優れた先達の作品を観ることだと信じていたのだと思います。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《浴後の女》(1896)

ピエール=オーギュスト・ルノワール《浴後の女》(1896)

東京富士美術館蔵

Ⓒ東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

三者三様の西欧体験の血肉化──藤島武二、藤田嗣治、小杉未醒

続く第2セクション「西欧を経験する─藤島武二、藤田嗣治、小杉未醒」は、そうしたヨーロッパを仰ぎ見るように近代美術に取り組み、「越境」した日本作家に光をあてる。渡欧して西洋美術を経験した藤島武二、藤田嗣治、小杉未醒の3名である。

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

島本──彼らは先んじて渡欧した黒田清輝とは異なり、日本で始まった近代的な美術教育を通じて油彩を学んだうえで、20世紀初頭に欧州へ渡りました。ここではその三者三様を、とくに藤島を中心に紹介します。私はヨーロッパの美術館で20世紀前半の美術のギャラリーを観るとき、「もしこのなかに藤島の絵があったらどんなふうに見えるだろう」と考えることがよくあります。油彩画の技量は日本の近代随一と言える人で、この時代には珍しい抽象的な感性も持っていた。そんな藤島らを通じてこの時期の美術を俯瞰してみたいという考えが、このセクションの背景にあります。

島本氏の言葉を借りれば、藤田は日本画における女性の肌の色に着想するなどしてあの乳白色をつくり出した一方、「向こうの伝統の土俵で勝負することにこだわった人」。対して藤島は「自分が日本人であることを疑わず、日本で油絵を描くという選択をした人」。そして、油絵の伝統がなく、風景やモデルの姿形も西欧とは異質な日本でこの技法をどう使うのかを考え抜いた人ではないかという。

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

島本──今回の出展作では《東洋振り》(1924)がまさにそうで、ある意味、非常に人工的につくられています。東洋の美を描くうえで、中国の衣服を日本人のモデルに着せ、構図は初期ルネサンスの肖像画を参照している。サンプリングと掛け合わせのようでもありますが、本人は「自分は時と所を選ばない」という趣旨の言葉を残しています。つまり時代も背景も超えて使える材料を活かし、帰国後の創作においても「越境」していたと言えるでしょう。1920〜30年代には抽象的な風景画にも取り組み、今回は《東海旭光》(1932)などが出展されます。世界のメインストリームにはならなかったにしても、彼は独自の進化を確実に続けました。この時代に西洋へ越境した美術家が、当時の日本という、ある意味で非常に制限のある環境でここまでたどり着いたことにも注目したいです。

藤島武二《東洋振り》(1924)

藤島武二《東洋振り》(1924)

藤島武二《東海旭光》(1932)

藤島武二《東海旭光》(1932)

もうひとりの小杉は、渡仏時にルーヴルでルーベンス作品を実見した際「違和感」を抱いたと言われる。帰国後は日本画にも取り組むが、西洋絵画を拒絶したのではなく、モニュメンタルな壁画的作品で知られるピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌへの傾倒もみられる。

島本──小杉の《山幸彦》(1917)は、平面的な描画と考え抜かれた構図が印象的です。油彩でありながらドライな質感もあるこの作品は、日本の神話に取材しています。自国の神話の人物をどう描くかは難題だったと想像しますが、この絵の人物はどこかゴーギャンが描くタヒチの人々のようでもあります。ここで「日本らしさ」にとらわれても世界には届かないと考えたのか。または日本の古代世界を自分と地続きのものというより、彼岸的なものとして見る目線があったとすれば、それは彼の滞欧体験と関係するのかもしれません。越境と変容をめぐって、大変考えさせられる作品です。

小杉未醒(放庵、放菴)《山幸彦》(1917)

小杉未醒(放庵、放菴)《山幸彦》(1917)

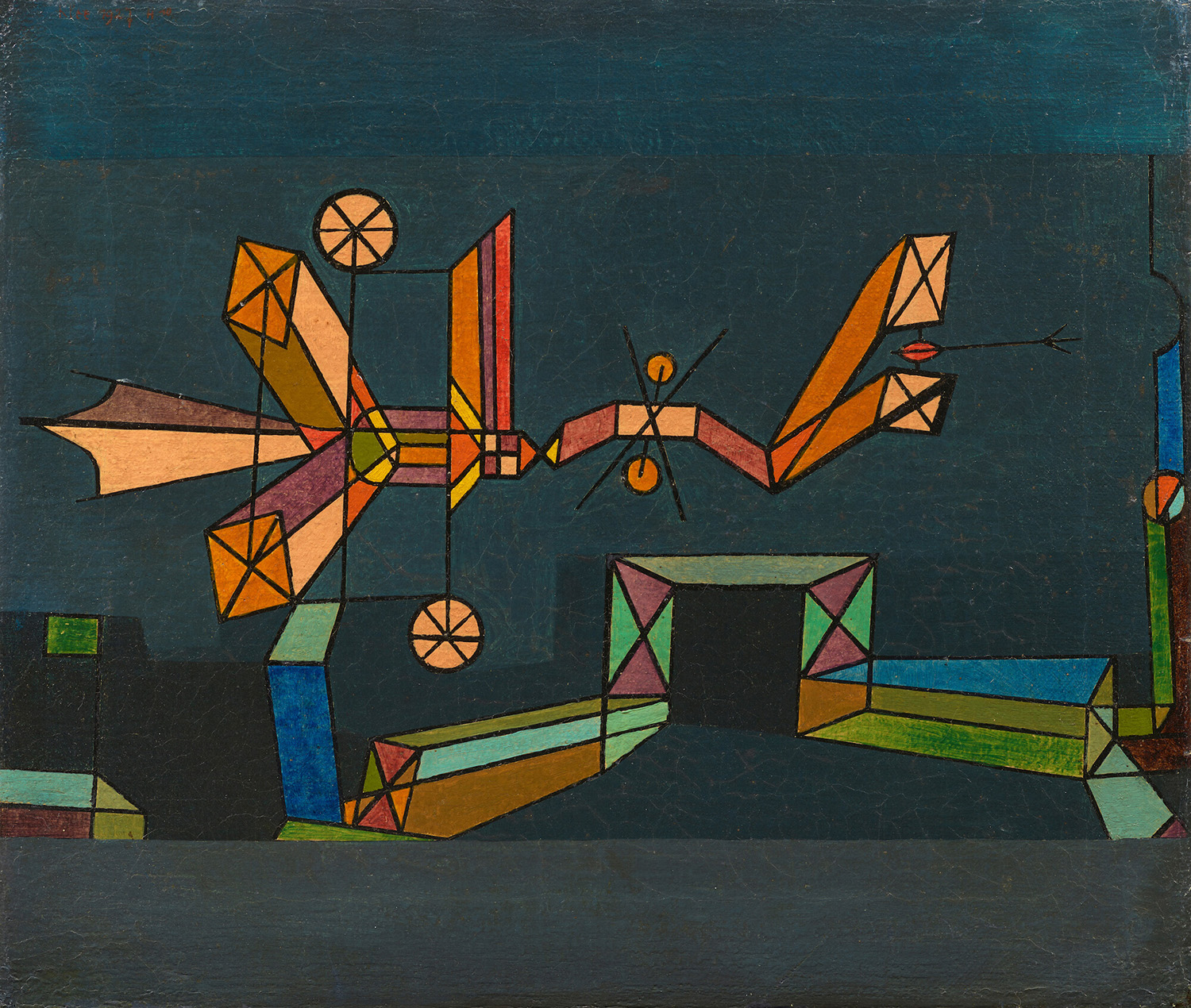

美術をめぐる言説の多面的越境──パウル・クレー

第3セクションは「移りゆくイメージ─パウル・クレー」。ドイツ人の父とスイス人の母の間に生まれたクレーは、幾何学的造形と幻想性を併せ持つ独自の表現を探求し続けた。同時に彼をめぐる言説は、青騎士、シュルレアリスム、バウハウスなど同時代の複数の動向との接点からもさまざまに語られてきた。ここではその画業を通じて、より広義の「越境」を考える。

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

島本──第1、2セクションでは「越境」「変化」の視点を作家の内側に置いていますが、ここでは視点を少し変えています。すなわち、多面体的とも言えるクレーの創作の変化と共に、美術をめぐる戦間期のドイツとフランス、さらにはヨーロッパとアメリカの関係の変容を映し出せればと考えました。

アーティゾン美術館のクレー作品コレクションは活動初期から晩年に至る体系的なもので、そこへ2021年に加わったのが《平和な村》(1919)である。クレーが第一次大戦後の再出発で評価を確立していく時期の1点。また、これと同時に収蔵されたのが、当時のクレーに影響を与えたと考えられる抽象絵画の先駆者、ロベール・ドローネーの《街の窓》(1912)だ。本セクションの見どころのひとつは、この2作の収蔵後初公開である。

パウル・クレー《平和な村》(1919)

パウル・クレー《平和な村》(1919)

ロベール・ドローネー《街の窓》(1912)

ロベール・ドローネー《街の窓》(1912)

島本──いわばクレーがクレーになっていく出発点として、当時のフランスの前衛美術との関係をまず紹介できればと考えました。ドローネーが《街の窓》を制作した1912年当時、30代のクレーは「青騎士」の活動などを通してドローネーの絵に魅了され、パリに住む彼を訪ねています。ここで並べた両作品からは、クレーの絵画の特徴である、形と形が作用して新たな形が生まれていくような生命的な造形観の手がかりを感じることもできるように思います。

パウル・クレー《宙飛ぶ竜の到着》(1927)

パウル・クレー《宙飛ぶ竜の到着》(1927)

さらにこのセクションでは、クレー自身の創作の変遷と共に、周囲の彼への評価も多様な動きを見せていくことが示唆される。

島本──例えばクレーは、戦間期のパリを拠点に始まったシュルレアリスムについて、その先駆者としても語られました。さらにこの評価はその後、本国ドイツ側へ逆輸入されるようなかたちで取り込まれていきます。ここには、同時代のフランスでの彼の存在の大きさを通して、自国の優れた美術を強調しようとするドイツ側の思いも作用していたように感じます。

《守護者》(1932)は、ニューヨーク近代美術館で開催された「幻想美術・ダダ・シュルレアリスム」展(1936)に出展された1枚だ。なお同館では1929年の開館翌年にクレー展を開いており、彼は早くからアメリカでも評価されていたことが窺える。

パウル・クレー《守護者》(1932)

パウル・クレー《守護者》(1932)

島本──この「幻想美術〜」展で共に展示された作家たちに、デ・キリコやミロがいたわけで、本展ではこうしたクレーの受容のされ方という観点も含め、彼らの作品も紹介します。こうした動きをめぐっては、作家の意図を超えたところで周囲の評価によるイメージが形成されていく側面もあったのではないでしょうか。しかしそれもまた彼を知るうえで無視できないものですし、クレーという作家の特質を通じたこうした多様な動きは、美術をめぐる知見や評価の伝播を考えるうえでも興味深いものです。

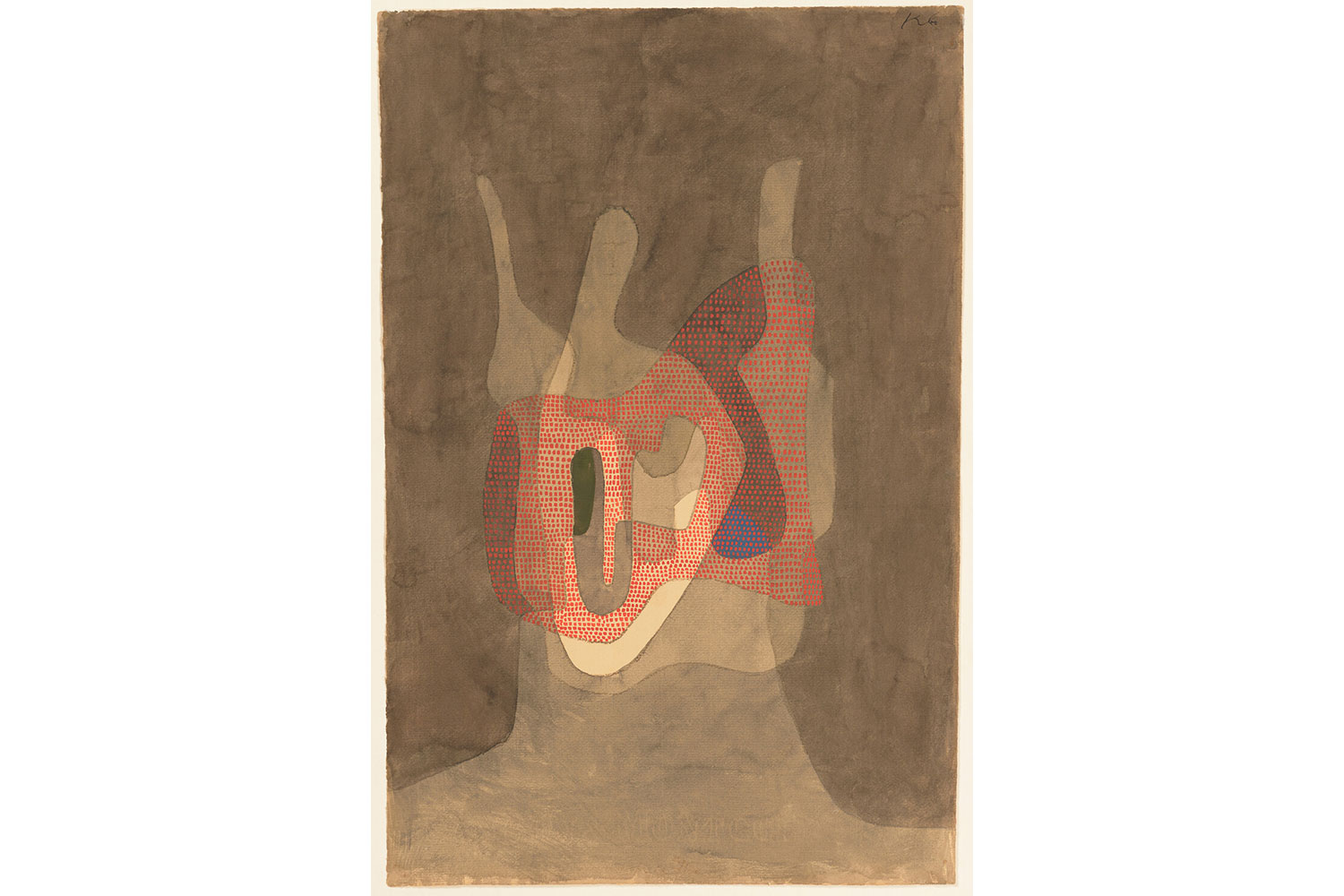

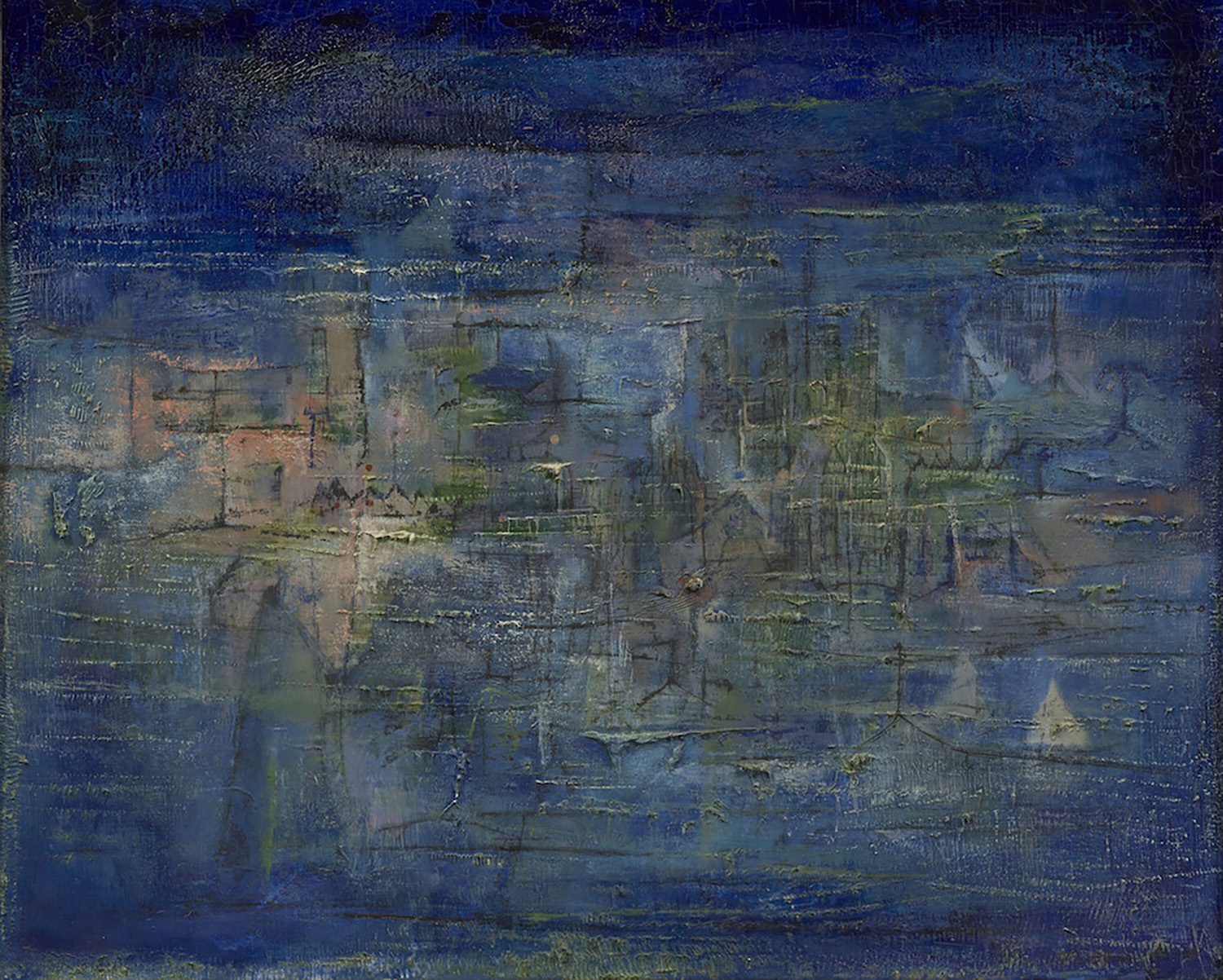

東西美術の越境と往来──ザオ・ウーキー

本展を締めくくる最終セクションは「東西を超越する─ザオ・ウーキー」。ザオは1920年に北京で生まれ、中国の伝統的絵画と西洋絵画の両方を学んだ。雑誌などで触れたセザンヌ、マティス、ピカソらの作品を研究し、第二次大戦後にはパリで活動を始める。同時代の叙情的抽象の動向と交わりつつ、東洋的な宇宙観も感じさせる画境を開拓した。

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

「Transformation 越境から生まれるアート」展示風景[撮影:木奥惠三/提供:石橋財団アーティゾン美術館]

島本──ザオの魅力は、そのキャリアのなかで自身の新たな造形言語を身に付け、洋の東西や国籍を超越して、自らのフォームを柔軟に変化させていくところだと感じます。活動の前半において特筆すべきは、やはりクレーからの影響でしょう。本展でも前セクションからの流れで、両者の作品が近くに展示される場所があります。また当時のアンフォルメル的抽象の動向のなかで試行錯誤したと思しき時期もあり、また50年代後半からはニューヨークでも発表の場を持ち、アメリカの抽象表現主義の作家とも交流していきます。

本展ではそうしたザオの創作の道程を肌で感じられる作品群が、彼に影響を与えたクレーやジョアン・ミッチェルの作品と共に展示される。《水に沈んだ都市》(1954)は、クレーの影響のもとに、自身の抽象的なスタイルを築いていくさまが豊かに示される。さらに、作家人生の後半に東洋的な造形言語を探求した成果といえる《無題》(1980)も、観る者に強い印象を残すだろう。

ザオ・ウーキー《水に沈んだ都市》(1954)

ザオ・ウーキー《水に沈んだ都市》(1954)

©2022 by ProLitteris, Zurich & JASPAR, Tokyo C3760

ザオ・ウーキー《無題》(1980)

ザオ・ウーキー《無題》(1980)

©2022 by ProLitteris, Zurich & JASPAR, Tokyo C3760

島本──ザオは自らの出自と結びつけて見られる技法をずっと避けていたようです。しかし、病身の妻の看病などもあって大作を描けない状況になった際に、交流のあったアンリ・ミショーから墨と紙だけでできる創作を勧められたこともあり、これに取り組みます。西洋の抽象画家のなかには、ある意味でザオの逆を行くかたちで東洋の書や墨絵に創作の手がかりを求めた者がいて、ミショーもそのひとりでした。ザオが長らく油彩に取り組んだうえで、墨を用いて新境地を拓いたことが興味深いですし、そのきっかけがミショーのような西洋人だったことも興味深いです。

個々の地域や時代から生まれた造形言語の背景には、当然、そこに至る伝統や歴史がある。しかし、個々の表現者が自らの出自を超えて(ザオのような回帰からの新境地も含め)それらを活用し得る──そんな時代の訪れを予兆させつつ、本展はひとまずその旅を終える。

4つのセクションはそれぞれが独立した企画展にもなり得るようなテーマを扱っているが、これらを緩やかにつなぐことで、美術をめぐる越境から湧きあがる動きと、その広がりが示された。思えばアーティゾン美術館の前身、ブリヂストン美術館も、創設者の石橋正二郎が諸国の美術館をめぐって研究した末に立ち上げた歴史がある。またアーティゾン美術館となってからは、収蔵作品と現代作家の共演企画「ジャム・セッション」もあり、「越境」はさまざまな時空へ結びついていくようでもある。

島本──今回は、いわば19世紀後半以降の「越境の代表選手」的な作家を紹介していますが、それは時代ごとの局面に置かれた美術そのものの動きでもあります。さらに言えば美術という領域に限らず、私たちが自分とは異質なものとの遭遇をどう捉え、それによってどう変わっていくかという視点でも受け取っていただけると考えています。本展で紹介した時代を経て、いまは個々人が表現を発信する術も広がり、越境という行為をそれと意識せずごく自然に行なっている人々も多いのではないでしょうか。そうしたなかで、観ていただく方が自分に近しいこととしても「越境」と「変化」について感じ取っていただけたなら幸いです。

Transformation 越境から生まれるアート

会期:2022年4月29日(金・祝)~7月10日(日)

会場:アーティゾン美術館(東京都中央区京橋1-7-2)

公式サイト:https://www.artizon.museum/exhibition/detail/540/https://www.artizon.museum/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)