デジタルアーカイブスタディ

行かない/行けない人のためのデジタルミュージアムと、それを支えるデジタルアーカイブ

田良島哲(文化庁 国立近現代建築資料館 主任建築資料調査官/東京国立博物館 特任研究員)

2020年07月01日号

ミュージアムとは、その空間へ足を運ぶ人たちだけのものなのだろうか? 文化庁 国立近現代建築資料館 主任建築資料調査官と東京国立博物館 特任研究員を兼任し、歴史的資料のデジタル化とその公開利用に長年にわたり取り組んでいる田良島哲(たらしま・さとし)氏に、コロナ禍を経た今後の美術館・博物館の情報発信とデジタルアーカイブのあり方についてご執筆いただいた。(artscape編集部)

ネット上で見えなくなったミュージアム

今回のコロナ禍の最中、ミュージアムが運営する多くのウェブサイトを見ながら、あらためて強く感じたことがある。これまでウェブサイトに載っていた情報は、そのほとんどが「ミュージアムに行く人」つまり、実際に館に足を運んで、展示を鑑賞したり、イベントに参加したりする来館者のためのものだったということだ。ミュージアムの活動が縮小を余儀なくされ、展覧会やイベントの中止や延期、展示室の閉鎖が相次ぎ、サイト上で告知されると、掲載されていたコンテンツは削除されたり、更新が止まったりした。すると、サイトは閲覧するべき内容のない、空き家のような状態になってしまった。実際、ミュージアムのウェブサイトの構成を見てみると、カテゴリーの大半は「利用の案内(交通、開館日時、料金など)」「展示の案内」「展示以外の催し物(講演会やワークショップなど)の案内」である。ここから「展示」と「催し物」がなくなると、残るのはミュージアムが存在するという情報だけになってしまう。

この事実は、とりもなおさずサイトが集客手段以上の役目を果たしていなかったということを示している。平たく言えばチラシやパンフレットをウェブページで置き換えたのに等しい。もちろん、それが大きな意味を持った時期もあった。紙の媒体や地上波のテレビに比べれば、インターネットの情報拡散力は桁違いで、最近ではSNSによる広報が、新しい来館者獲得に寄与してきたことも知られている。しかし、それもこれもリアルな展覧会や館内での活動が存在して成り立つ話であって、実体がなくなれば、影像は消滅せざるをえない。

人々の移動や交流が制約されるなか、ミュージアムの姿は見えているだろうか[撮影:筆者]

人々の移動や交流が制約されるなか、ミュージアムの姿は見えているだろうか[撮影:筆者]

だが、考えてみるととても奇妙である。展覧会やイベントがなくなったからといって、ミュージアムはなくならない。博物館法はその機能を「[…]資料を収集し、保管[…]し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をする」と定めている。仮に、展示と事業がなくなっても、収集、保管している資料とそれらに関する調査研究があるはずだ。だが、ほとんどの館ではその成果がネット越しに見えていない。ミュージアムはなくなったように見える。

これはすなわち、コレクションとそこに含まれる資料自体に関する情報をネットに載せているミュージアムが少ない、ということである。資料の収集・管理・調査研究をしないミュージアムはまずないだろう。しかし、資料を保管しているという事実やそのコレクションの内容をきちんとネット上に示している館は少数派である。所蔵品のデータベース、調査研究成果の刊行物のデジタル化、過去のウェブページやブログのアーカイブ化など、館の多様な活動をデジタル情報として蓄積していれば、リアル・ミュージアムの活動が一定期間止まったとしても、ネットを通じてある程度の存在感を示すことができただろう。実際、今回のコロナ禍対応で、既存の情報を素材に閉館期間中、さまざまな試みをされた館も少なからずある。

しかし全体の流れとして、ミュージアムは展示が止まると、デジタルの活動も止まってしまうのだ、という強い否定的な印象を社会に与えたのではないかと懸念されるし、同時に「展示の再開」がミュージアムの存在意義を示す錦の御旗となったことが、果たして良かったのかどうかは、長期的に見守る必要があろう。なぜならば、上述のとおり、今回の危機の要因のひとつは、来館者があることに依存してきたミュージアムの運営、より正確にはミュージアムのさまざまな活動が向かうゴールの大方が「館に人が来ること」に集中している運営の構造、いわば「展覧会モノカルチャー」にあることが窺えるからである。

「行けない人」にミュージアムはどのように向き合うか

現在のミュージアムを楽しむ人々のなかで、いわゆるボリュームゾーンを占めるのが中高年層であることは論をまたない。かつての労働・家族の形態で言えば、現役の仕事を退いた60代以上の男性や、子育てを終えた50代以上の女性がこれにあたり、全人口に占める割合も大きい。ここ20年ほどの展覧会の盛況を支えてきたと言ってよいだろう。

しかし、これから10年、20年の間に、当然そのなかから「ミュージアムに行けない人」が出てくる。かつてはミュージアムを訪問していたが、いまは、病を抱え、介護を受け、外出を制約される生活を過ごす人たちが、すでにいるにちがいないし、これから増えるだろう。ミュージアムはそのような人たちに、これまで来てくれてありがとう、もう来なくていいですよ、と言うだろうか。

もうひとつ、近年になって「ミュージアムに行く人」として想定されていたのが来日観光客である。政策面でも「来館者に対する多言語対応」が、強く打ち出されたが、これもコロナ禍で危うい話であることが明らかになった。そもそも1000万人規模の来日外国人があったとしても、それは全世界から見ればひと握りで、世界のほとんどの人々は「ミュージアムに行かない/行けない人」なのである。それでは「来る人がいないのなら海外に向けての情報発信はやめておこう」という選択は妥当だろうか。

両方のケースで、当然答えは「否」であるにちがいない。病院でも、介護施設でも、あるいは世界のどこであっても、文化的資産を享受できる道を開いておく、というのがミュージアムの倫理的な立場であるとともに、今後ミュージアム自身が社会的な役割を果たすための有効な戦略だと、筆者は考える。そこで鍵を握るのは、やはり表現手段としてのネットワークを通じたデジタルミュージアムであり、それを支えるのが情報資産を管理するデジタルアーカイブである。

ミュージアムの宅配を

感染症蔓延の街中で目立つようになったのが、大きなバッグを背負って自転車で走る宅配サービスの配達員である。店舗営業のみだったレストランの料理が、宅配サービスを経由して自宅に届く、という構図はミュージアムに置き換えても成り立つように思う。

デジタルミュージアムの考え方については、2006年から2007年にかけて当時の文部科学大臣であった小坂憲次氏(故人)の肝入りで、「デジタルミュージアムに関する研究会」が開催された。そのなかで、課題と求められる要素技術を検討しており、現在でも文部科学省のサイトで報告書と議事概要が参照できる。ここでは、報告の主要事項のひとつとして「将来的には、高齢者や障害者等が自宅のモニター等で実物とまったく同じ感覚で文化資源に接することができるユビキタスネット社会の実現により、ユニバーサルな鑑賞が可能」と謳っていることに注意していただきたい。変化の激しいデジタル社会で、表現が古めかしく感じられるのは否めないが、先に述べたように「行けない人」へミュージアムを届けるための最適解としてデジタルミュージアムという手段が選択されているのである。

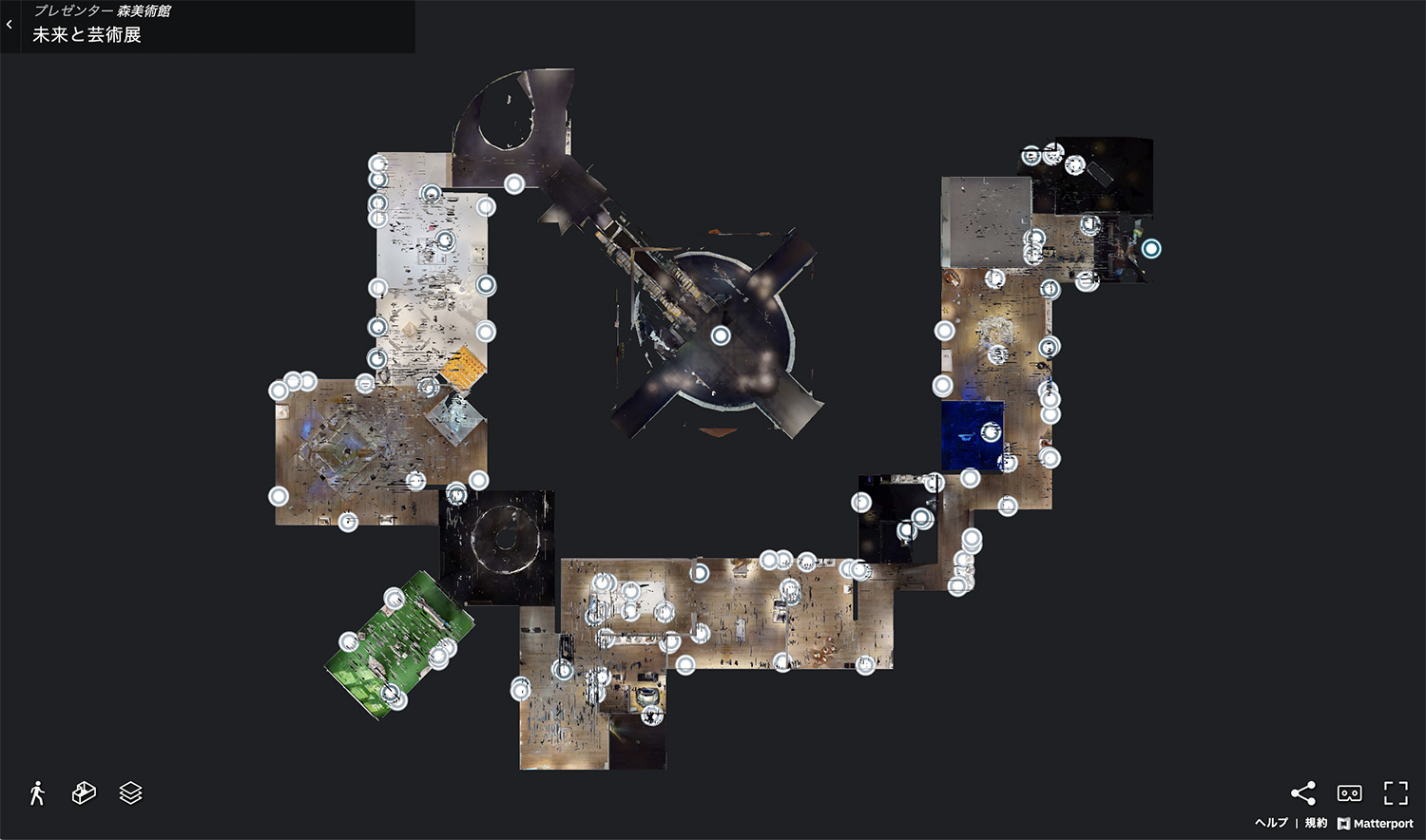

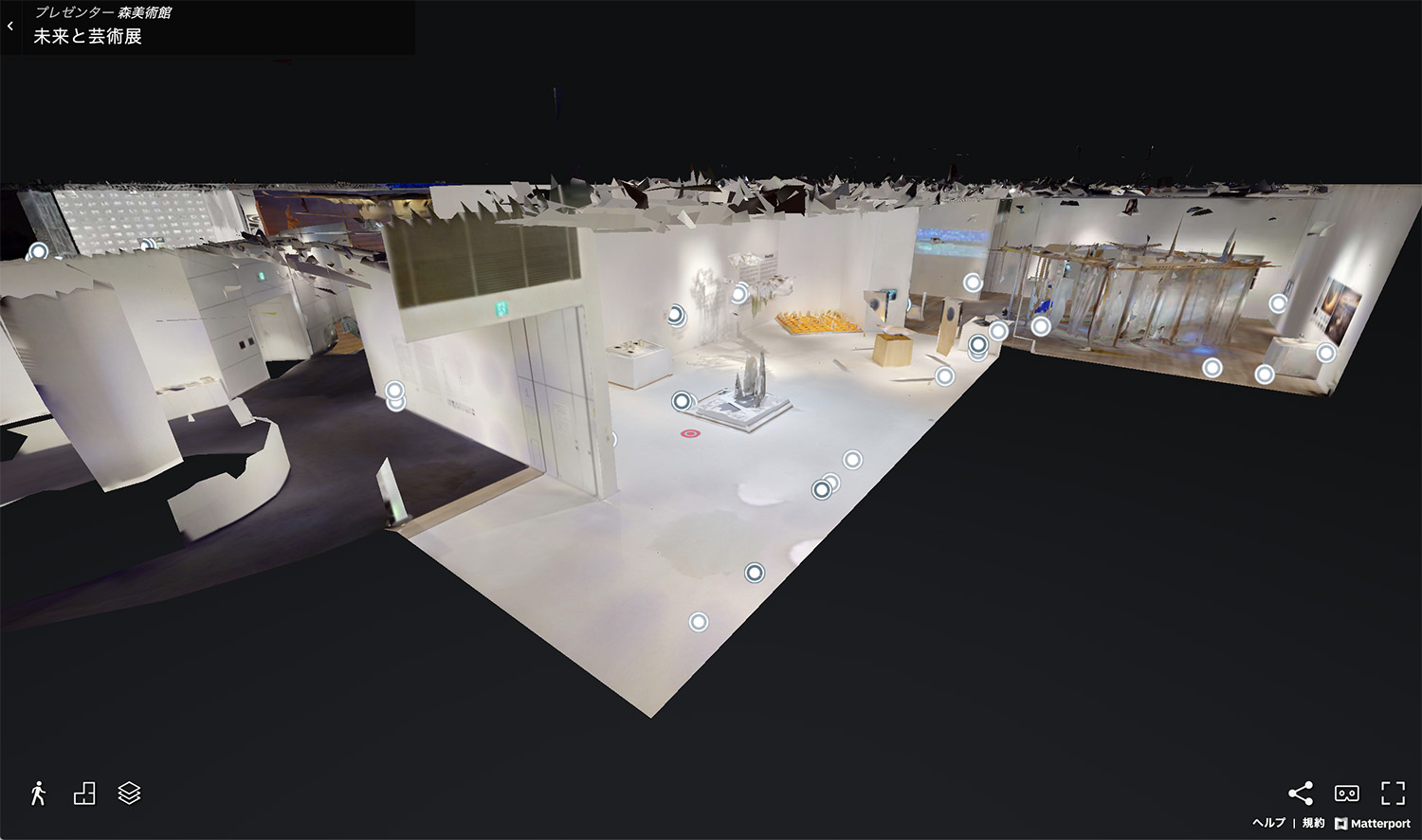

展示室を開けられない状況下で、展示を見せる試みとして注目されたのが、3次元ウォークスルーである。森美術館は打ち切りとなった特別展を丸ごと3D化し、国立科学博物館は展示室の全域を公開している。現在調達可能な技術を活用した、ひとつの解と言える。

展示空間を3D化し、ウェブ上で公開中の森美術館「未来と芸術展」(https://my.matterport.com/show/?m=k49Cr68caXk)。各作品のキャプションや展示映像、ギャラリートークなども視聴可能。

展示空間を3D化し、ウェブ上で公開中の森美術館「未来と芸術展」(https://my.matterport.com/show/?m=k49Cr68caXk)。各作品のキャプションや展示映像、ギャラリートークなども視聴可能。

ただ、この種の話を出すと、コンテンツを用意する初期投資が大きくて参入できないという反応が返ってくることがよくある。確かにデータの取得やコンテンツ制作のコストはそれなりにかかってくる。だが、必要なコストを切り分けてみると、おそらくもっとも大きな部分を占めるのは素材のデータ作成(撮影、計測、録画など)で、コンテンツ、つまり利用者が使う部分の制作や開発に要する費用は条件によってかなり幅が大きい。どういう見せ方、どういう体験の提供を用意するかは工夫次第で、何もすべてに最先端技術を導入しなければならないというものでもない。

一番簡易な事例として、2月27日に展示室を閉めた東京国立博物館が、週明けの3月3日に公開したYouTubeのビデオクリップ「【オンラインギャラリーツアー】三田研究員が語る、特集『おひなさまと日本の人形』」をご覧いただきたい。要は展示を公開できなかった特集について、担当の研究員が展示品を前に語る、という「無観客ギャラリートーク」を収録した映像で、通常ならば、館に行かなければ見られない展示と館員のトークをネットを通じてお届けしたわけである。技術面や見栄えには改善の余地が大きいだろうが、コレクション展示の魅力を伝えるという点では十分に用を果たし、コレクションと展示空間を実在するミュージアムから解放したという意味で、デジタルミュージアムとしての条件を満たしている。

東京国立博物館「【オンラインギャラリーツアー】三田研究員が語る、特集『おひなさまと日本の人形』」(2020年3月3日公開)

そして、どのような技術を用いるにしても、つまるところその広がりは、素材を管理しているミュージアム側の姿勢にかかっている。ミュージアムは、まず「囲い込まれた空間に人を招いて原資料を見せる」という「展覧会モノカルチャー」から、原資料を守ってその価値を維持しつつ、デジタル情報を積極的に使い回す「デジタル多毛作」に発想を切り替えてゆく必要がある。その第一歩が、コレクションのデジタル情報を蓄積し、使いやすいかたちで公開するデジタルアーカイブの整備であるし、森美術館や東京国立博物館の例のように展示自体を視覚的にアーカイブ化しておくことも有効であろう。近年、所蔵品データベースの開発と公開を進める館が増えており、望ましい動きであるが、二次的な利用について消極的であったり、方針が不明確であったりする例が多いのは、これからの課題である。特に活用の手段はミュージアムの中だけで考えていても、新たな発想はなかなか出てこない。いったんデータを幅広く公開して、館外からのアイデアを求めるほうが、長期的にはよい結果が出るだろう。

これまでミュージアムが切り回す財源と人手の多くは、展覧会、特に館外からの借用品を中心とした特別展に充てられてきた。しかしコロナ以後、展覧会企画にともなうリスクは増加し、コストも上がることは必至で、資源配分の方針の見直しが求められる。手持ちの素材を生かすという意味で、コレクションのデジタル化とネットを通じた新しい公開手法の開発への投資を拡充する、くらいのことは考えられてよい。またそのような試みを積極的に評価する制度を確立してゆかなければならない。多くの方にご関心を寄せていただき、新しいご提案が寄せられることを期待している ★ 。

★──なお、この課題を考える手がかりとして、筆者の文化財保護と博物館での経験をもとに、noteのマガジン「持続可能なデジタル・ミュージアムとは」に不定期で記事を掲載している。この文章で言及したいくつかの事例については、やや詳しく紹介している。書ききれなかった内容も含め、ご参照いただければ幸いである。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)