フォーカス

マークと印──「富士幻景 富士にみる日本人の肖像」展評

倉石信乃(近現代美術史、写真史、美術館論)

2011年09月15日号

「人はつねに愛するものについて語りそこなう」とは、スタンダールのイタリア紀行についてロラン・バルトの言った、名高い警句である。このフレーズは、「語りそこない」の自覚を語る作家の繊細さに対する、バルトの共感に根ざしていた。しかし、作家・作品への愛着にともなう距離の失却が、展覧会という形式に必要な論理の構築を妨げる様子を、われわれはよく眼にしている。ところで、「富士幻景」展のキュレーター、小原真史の富士山に対する距離は冷ややかな適正さを保ち、ほとんど語りそこなうことがない。鮮やかな展観である。本展では、幕末・明治以降に整備されていく富士をめぐる言説を強引に束ねており、西洋人の視点と外来の視点を反復する日本人の視点の重なりのなかから生起する、典型的な図像群を周到に例示する。そこに立ち現れてくるのは、一様に同じ相貌の、実景ならぬイデオロギーに彩られた「幻景」としての富士群像だ。このように脱神話化を一途に志向した企画展は、対象への愛着を基調として曖昧に組み立てられることの多い日本の展覧会風土においては、富士を主題にしたものはもちろん、ほかにあまり類例はない。これは痛快な快挙にして暴挙だ。

1──「紀元二千六百年記念日本万国博覧会」1940年(絵はがき)

2──「岡田 紅陽「神韻霊峰 七面山」1943年

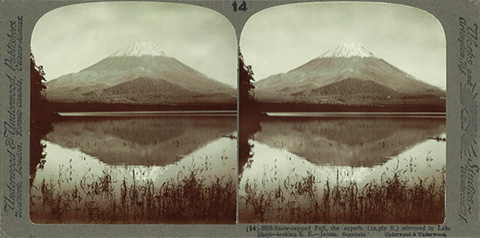

オフィシャルな言明によれば、「富士幻景」展の趣旨は、「近代日本を写す鏡」「日本人の肖像」としての富士を、幕末・明治期から現代まで、主に写真イメージを通じて概観することにある★1。このために召喚された作品は実に468点を数える。『ペリー艦隊日本遠征記』所収の版画から、彩色されたガラス乾板を引用=複写した杉本博司による、アナクロニスティックな欲望も露わな「現代美術」作品まで、分類項目も多岐にわたるさまざまなイメージ=物質が、整然と空間に配置される。すなわち、オーソドックスな鶏卵紙、ゼラチン・シルバー・プリントだけでなく、蒔絵のフレームのついた金または銀で調色されたプリントや、アンブロタイプ、マジック・ランタン(幻燈写真)、名刺判写真、ステレオ写真と、狭義の写真技法だけでも、多岐にわたって紹介される。イメージの伝達メディアを網羅する、より大きな枠組みもここには用意され、石版画・銅版画、絵葉書、新聞、雑誌、書籍はもとより、ポスター、地図、伝単、切手、貨幣・紙幣、レコード盤までが展示の対象に含まれる。

3──ウィリアム・ハイネ「小田原湾(『ペリー提督日本遠征記』)」1856年

4──1904年(ステレオカード)(アンダーウッド&アンダーウッド社/ハーバート・ポンティング撮影)

5──朝鮮総督府専売局「銃後ノ務メ」1930年(たばこカード)

6──「富士山とマヨン山」1943年(切手)

よくぞここまで、「富士マーク」「富士印」を集めたものだ。収集から展示へ至る速度も感じる。とにかく富士の「かたち」をしていたら見逃すな。早く捕まえろ。そんな掛け声とともに企画者の眼は、どこまでも富士という悪しき「病」の徴候を追尾する。その微細で周到な働きは、切手やコインの展示に見られるだけではない。特に着目されたのは、戦時色の強まった1938年に「国策のグラフ」と銘打って内閣情報部から出版された『写真週報』創刊号である。小原は、展覧会とほぼ同時期に発表された論文「富士写真小史1853-1945」の中で、その表紙について触れている。

──創刊号(2月16日号)の表紙には、高千穂の山峰をバックに「愛国行進曲」を歌う子供たちが写され、皆富士山が描かれた楽譜を手にしている。国体の象徴である富士と天孫降臨の地とされる高千穂—「聖山」が競演するモンタージュであった★2。

7──『写真週報』創刊号/木村伊兵衛撮影(表紙)1938年2月16日

写真を眺めつつ、上部を占める山なみが一瞬、富士山かと見まがうのだが、あれは高千穂だったはず、と自問する。しかし、子供たちの広げた楽譜表紙の図案こそが、懸案の富士であった。手厚い国策のプロパガンダに粘り強く食らい付く、キュレーターの眼の意固地な作動ぶりは、見事と言うべきだろう。同様の意固地さは、米軍側から見た富士の夥しいサンプルを羅列するところや、学校の片隅に眠っていた、ヒトラーに献呈されたものと同じ巨大な額装作品《暁雲の霊峰》を引っ張り出したことにも見られる。すべてを通じてわれわれは、富士という存在のナショナリズムとインターナショナリズムの奇妙な混淆ぶりに改めて直面させられる。

8──撮影者不詳「アメリカ兵(江ノ島)」1945年12月17日

9──アメリカ軍「B-29と富士山」1945年

10──アメリカ軍「伝単(道は二つなれど目的は一つなり)」1945年、個人蔵

11──撮影者不詳「戦艦サウスダコタからの富士山(東京湾)」1945年

12──英伸三「北富士演習場の返還闘争──忍草母の会メンバー(山梨県南都留郡梨ヶ原、1970年)」1970年

©Shinzo Hanabusa

しかし本展にあるのは、肥沃な表象の領土ではない。展示を見終わるのにさほどの負担も時間もかかりはしない。それは取りも直さず、イメージの身体とでもいうべき実質を、この展覧会が意図して捨象しており、「国体」という一義を指す記号作用を担う仮象としての富士山のみ、つまり図案とマーク、印だけを前景化しているためである。個々の作品で、あの富士らしい長く裾をひいた紡錘形の山容を一瞬でも視認できさえすればただちに、その本義をすべて了解したことになるのだ。等質な記号が羅列してあるばかりだから、疲れようもない。誠に軽快で安定した視覚経験を堪能できる。だが言うまでもなく、富士山はこのように透明なだけの存在ではありえない。

平安初期まで頻繁に噴火を続けた活火山、神慮と仏法を体現する修験道の聖地、レジャーとして人気の夏山、極地トレーニングの場となる冬山、冬の晴れた日など東京からもくっきりと目撃できる世俗のラッキーアイコン。ここにはそうした江戸以前、また現在の富士は遠ざけられる。あるいは「自然」としての富士はほとんど結像していない。不透明な意味の揺動と、清濁、毒と薬を包摂する峻厳な自然として、信仰の場として屹立する「富士というアポリア」は、あらかじめ回避されている。かろうじて、濱谷浩の空撮で捉えた山頂の写真は、例外かもしれない。おそらく戦中派の写真家としての自省を誰よりも持ち、富士の脱神話化を希求して止まない先達が、まさにそれを実現しようとするプロセスで捉えた形姿。それが再び美的であるかぎりにおいて背馳してしまう意図と結果こそが、その作品に含意をもたらしていた。

13──日下部 金兵衛「富士山巡礼」1880-90年代

14──玉村 騎兵衛「鞠をつく女性」1880-90年代

15──濱谷浩「富士山大沢・放射岩」1961年、©Keisuke Katano

★1──http://www.izuphoto-museum.jp/exhibition/42500738.html

★2──小原真史「富士写真小史1853-1945」(『photographers' gallery press』No.10、2011年6月、102頁)。

富士幻景 富士にみる日本人の肖像

会場:IZU PHOTO MUSEUM

静岡県長泉町東野クレマチスの丘(スルガ平)347-1/Tel. 055-989-8780

会期:2011年6月9日(木)〜9月4日(日)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)