フォーカス

絵画的保守主義と結合の美学──「会田誠展:天才でごめんなさい」レビュー

沢山遼(美術批評)

2012年12月15日号

対象美術館

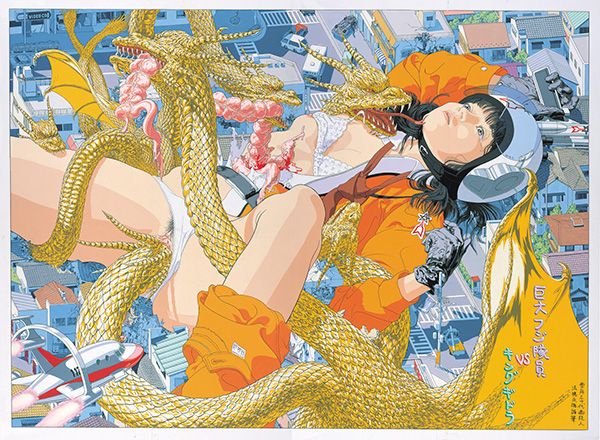

おおよそ初期作品とは、その作家がのちに展開することになる方法論をあらかじめ開示するものである。会田誠の場合、実質的なデビュー作となった《巨大フジ隊員VSキングギドラ》(1993)がそれに相当するだろう。では、会田誠における「方法」とはなにか。

1991年に制作された《あぜ道》という作品がある。あぜ道と女子高生の頭部の髪の分け目が一本につながり、画面を真ん中から分断する。あぜ道のモチーフになっているのは、東山魁夷の《道》(1950)であり、女子高生はのちに会田が執拗に描くことになる対象である。ここでデモンストレートされているのは、本来出会うはずのない事象同士の、絵画的な結合の仕方だ。髪の分け目はあぜ道となり、近代日本画と女子高生というかけ離れた対象を「結合」する。会田誠の絵画に一貫するのは、このような、けっして出会うはずのない複数の事象を、絵画的な空間表現を通じて接続するという主題系である。《巨大フジ隊員VSキングギドラ》では、浮世絵の春画とサブカルチャーとが折衷的に組み合わされることになるだろう。そのいずれも、きわめて具体的なイメージを描く一方で、その背後にある類型あるいは記号的な表象体系(現代日本画、浮世絵、女子高生、マンガ、アニメ)を、サンプルとして摘出する。ゆえに、会田誠の絵画に現れる具体的なイメージとは、それ自体がすでに類型・記号と化した表象である。あるいはそれを美術史的な概念に従って「様式化されたもの」と呼ぶこともできるだろう。画面に描かれるのは、当の対象それ自体ではなく、その対象が所属するひとつの集合的な枠組み=様式である。そのため、会田誠が取り上げるのは、美術史的主題と世俗的主題との如何にかかわらず、すべてが一個の類型として様式化されたものなのである。彼の作品に漂うユーモラスなニュアンスのさまざまは、基本的に、複数の事象の、文脈を欠いた唐突な結合が機知を生み出すという効果によっても生み出される。

1──会田誠《あぜ道》1991年

岩顔料、アクリル絵具、和紙、パネル、73×52 cm

豊田市美術館蔵、愛知

Courtesy: Mizuma Art Gallery

「様式」の編集

この会田の方法が想起させるのは、たとえばマグリットの絵画ではないだろうか。然るべき文脈を欠いた複数の事象の出会いを、西洋絵画の因習的な空間表現によって実現させること。あるいはそこに視覚的な錯視効果を含む、認識論的な錯誤を発生させること。周知のように、マグリットの絵画は、モダニズムの批評家たちの批判の対象となった。因習的な絵画的イリュージョニズムを残存させていると見なされたからである。同様のことが会田誠の絵画にも相当する。たとえば《あぜ道》は、画面を垂直に区切る一本の分断線が、近くと遠くを暴力的に接続する。しかし「道」と女子高生の髪の毛の「分け目」との隔たりは、その操作によって無化されるわけではない。むしろその唐突な結合によって、そこでは両者の隔たり=距離こそが際立つからだ。このような操作によって絵画の図/地の区分が揺らぐわけではない。むしろ会田の絵画において強調されるのは、図/地の配分からなる因習的な絵画空間なのだ。そのため、こうした態度を──マグリットがかつてそう見なされたように──会田誠の「絵画的保守主義」と呼んでもよい。複数の様式やモチーフ(ミニマリズム、戦争画、現代風俗、琳派……)を併置し、折衷する会田誠の方法は、作品が絵画ではない場合においても、絵画的な保守性を保持することによって遂行される。しかし、本来的に複数の様式の折衷・接合である、つまりは様式批判である会田誠の絵画は、そのためにひとつの絵画空間=保守的な具象的傾向を選択してしまう。会田の絵画はこのような逆説を帯びる。しかし、もちろんこの選択は意図的なものである。

たとえば《美術と哲学2 フランス語、ドイツ語、英語》(2011)という三つの映像がある。類型化されたフランス人画家に扮した会田が、フランス語を話しながらカメラに向かい合うガラスに抽象絵画を描き、それに相当する演出が、ドイツ、アメリカの画家に対しても行なわれるというものだ。こうした演出により、それぞれの抽象絵画は、一個の類型あるいは記号的表象として、他国のガラス絵=抽象絵画と相対化される。それらは、互いに併置されることである具象的(フィギュラティヴ)な性質を帯びはじめるのだ。それらのガラス絵は、たとえば新聞の連載漫画で揶揄される前衛主義的な抽象絵画のように、すでにマンガ=類型と化した絵画様式のパロディにほかならない。したがって多くの会田作品がマンガ的な風情を漂わせているのは、彼の世代的な出自によるものばかりではなく、このような様式批判的方法と無関係ではない。

2──会田誠《美術と哲学2 フランス語、ドイツ語、英語》(「美術と哲学」シリーズより)2011年

ビデオ(フランス語:15分26秒、ドイツ語:15分23秒、英語:13分50秒)

性交=結合の神話体系

すでに述べたように、このような様式批判、つまり複数の様式の結合という方法は、《巨大フジ隊員VSキングギドラ》というデビュー作においてすでに実践されている。端的にその方法を示すのが、性的結合=性交の描写だ。会田の絵画に頻出するファルス的な造形物(巨大なウンコ、ナイフ、大山椒魚、キノコ雲……)は、すべてファルス的な結合の指標なのだ。また、彼のマンガ『ミュータント花子』(1999)は、太平洋戦争を、文字通り「花子」の性交の歴史として語り直すものだ。古事記などに倣った性交描写の反復において『ミュータント花子』は、近代日本史を神話空間として描き出すという目論みをもったマンガなのである。翻って、太平洋戦争、天皇制、戦争画問題などを伝統的な絵画様式と交錯させ描く会田の作品とは、すべてこのような性的衝動=結合への欲動を、絵画史と近代史との「衝突」という主題に見いだす。

そもそも『ミュータント花子』に限らず、エロティックな極私的妄想が、元・芸大生の美術家自身の出自である絵画の伝統形式と結合するところに現れる態度において、会田誠の作品は同時に、幾重にも屈折した自己認識に貫かれている。ゆえにその作品は、いかなる様式のパロディにおいても、クールなシミュレーショニズムに着地することなく、無惨な自意識を露呈することになるだろう。そのため最終的に画面に現れるのは、複数の立場を象徴的に類型化しつつ、そのすべてを束ね、ポスト・ヒストリカルな編集作業に従事するメタ・フレームとしての「私」なのである。おそらく彼自身がすでに自覚しているように、このような立場の複数性を引き受けることに、会田誠の危うさがある。様式の複数性を一個の強力な自我によって束ね、回収してしまうこと。おおよそ岸田劉生などに代表される大正期に蔓延した近代的な天才幻想がこのような自意識に支えられたものであるとすれば、「天才でごめんなさい」という本展のタイトルは、そのような天才概念に対し、詫びる=自己批判するものである。ゆえに本展は、従来の会田誠の方法論に対し、自ら懐疑を促し自己批判するものであると見なすことができる。では、そのような態度はどのような点に見いだされるのだろうか。

3──会田誠《巨大フジ隊員VSキングギドラ》1993年

アクリル絵具、アセテート・フィルム、310×410 cm

高橋コレクション蔵、東京

Courtesy: Mizuma Art Gallery

メタ・フレームとしての「私」からギルド的生産体制へ

震災の翌年に開催された現代美術展である本展にも、震災と直接・間接に関係した作品が出品されている。たとえば今回の個展では、巨大な壁一面を無数のTwitterのアイコンとつぶやきが埋め尽くした《モニュメント・フォー・ナッシング IV》(2012)が出品されている。個々のつぶやきを読めば、それらが脱原発/原発推進の対立に留まらない震災以後の無数の立場をそれぞれの観点から表明するものであることがわかる。一連のつぶやきが反映するように、震災は、私たちを容易には相容れることのない無数の立場へと引き裂いてしまった。震災によって私たちは「バラバラ」になってしまったのである。福島第一原発建屋と思われるボロボロの形象がTwitterのつぶやきに重ね合わされるこの作品においては、ボロボロの建屋とは、すでにバラバラに解体されてしまった私たち自身の似姿である。会田誠を含めて、この空間においては、いかなるアイコンも他に対して超越的な立場を取ることができない。それはこの作品の作者である会田誠においてもそうなのだ。ここに、複数の立場を調停するひとつの主体が現れることはない。ようするに、震災以後の表象空間においては、複数の立場に引き裂かれ、それらを調停しようと板挟みになり、中間管理職的な自己意識に煩悶する会田誠の姿はもう見られない。

段ボールのオブジェを集団制作する《モニュメント・フォー・ナッシング II》(2008)とは、そのような認識に従って実践されたもののように思われる。会田はこの作品で、ゴシック美術、すなわち中世のギルド的な生産体制を模倣したと述べている。それは、肥大化した自意識を斥け、有象無象の集団性の一端に自らを解体するということだ。そのような認識こそ、現在の会田の倫理観を支えるものとなるだろう(「気分はゴシック」と会田は言う)。「衆愚政治時代」のレクイエムとしては、このような集団制作こそが相応しい、ということだろうか。

会田誠の現在は、来るべき時代の昏い情景のただなかにある。そのような時代への移行においては、主体の存在論的な位相はますます解体され、悲劇的な色合いを濃くすることになるだろう。すると、「自殺未遂マシーン」(2001-2002)シリーズや《おにぎり仮面の小さすぎる旅》(2005-)の作品空間を満たす悲哀に満ちた主体の相貌は、そのような態度を先取りし、あるいは象徴するものであったのかもしれない。

4──会田誠+21st Century Cardboard Guild《モニュメント・フォー・ナッシング II》2008年-

ダンボール、その他、サイズ未定

Courtesy: Mizuma Art Gallery

5──会田誠+21st Century Cardboard Guild《モニュメント・フォー・ナッシング II》2008年-

ダンボール、その他、サイズ未定

6──会田誠《モニュメント・フォー・ナッシング IV》2012年

アクリル絵具、紙、合板、木ネジ、570 × 750 cm

図2,5,6=「会田誠展:天才でごめんなさい」展示風景、森美術館

撮影=渡邉 修

Courtesy: Mizuma Art Gallery

写真提供=森美術館

会田誠展:天才でごめんなさい

会期:2012年11月17日(土)〜2013年3月31日(日)

会場:森美術館

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 53F/Tel. 03-5777-8600(ハローダイヤル)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)