フォーカス

「忘却の海」に浮遊するこだわりの諸断片──「ヨコハマトリエンナーレ2014」レビュー

暮沢剛巳(美術批評・美術館研究・文化批評)

2014年08月15日号

ここ数年で、日本でも随分と国際展が増えた。それぞれの国際展が、他との差別化を図るべく創意工夫を凝らしているが、その多くは市街地や公共空間にも作品を設置し、地域性を前面に押し出す傾向にある。地域振興や都市の再整備といった開催の目的を考えれば、これは当然のことかもしれない。だがヨコハマトリエンナーレは、実施体制の変化もあって、前回から横浜美術館を主会場とするなど、他とは違う方向性を目指しているようにも見える。そして森村泰昌をアーティスティック・ディレクターに迎えた5回目の今回、そのホワイトキューブ志向は一層顕著なものとなった。この方向性にはもちろん賛否両論あるだろうが、少なくとも猛暑が続く開幕直後の時期に、多くの作品を冷房の効いた屋内で観られることは、身体の負担の面からも単純にありがたかった。

今回のヨコハマトリエンナーレ2014のタイトルは、「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」である。すぐに気付いた者もいるだろうが、このタイトルはレイ・ブラッドベリのSF小説『華氏451度』にちなんだものだ。近未来の焚書社会をテーマとしたこの小説の後半には、一人ひとりがそれぞれ本を一冊ずつ丸暗記しようとする場面が登場するが、恐らく思い入れのある愛読書なのだろう、森村はこの場面に「忘却」の重要性を見出し、そこから「『忘却』とは、記憶されざる記憶がたまりこんだ、ブラックホールとしての記憶のことである」と、従来の記憶と忘却の関係を反転させた独自の解釈を展開する。そういえば森村は、オープニングセレモニーの挨拶で「自分の好きな作品だけを集めた」ことを強調していた。森村の意図は、上記のコンセプトに即して「『忘却の海』の漂流譚」として構成された2つの主会場の展示を通じて読み解いていくべきだろう。

今回のトリエンナーレでは、「まちにひろがるトリエンナーレ」として、会場周辺のアートスペースで展開されるプログラムとも連携している。BankART Studio NYKでダイナミックな大作が展示されていたほか、他会場でも「黄金町バザール2014」、「ヨコハマパラトリエンナーレ2014」、「Find ASIA」などの興味深いプログラムも実施されていた。

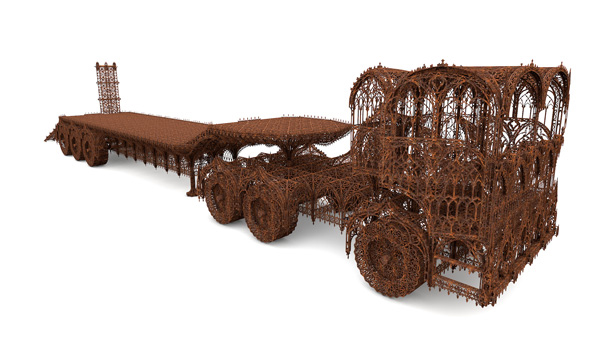

全体の展示は美術館の内/外を舞台とする2つの序章と11の挿話によって構成されており、11の挿話にはそれぞれ全体のコンセプトとも関連した「文学的な」タイトルが付けられている。美術館の外に設置されたヴィム・デルボアのトレーラーは、巨大でありながらどこかしら間の抜けた佇まいで「アンモニュメンタルなモニュメント」という展覧会の序章のタイトルにふさわしいし、他方、館内のホワイエ(グランドギャラリー)に設置されたマイケル・ランディの《アート・ビン》は各自自分の失敗作等を投棄するための巨大な器となっていて、「忘却」がこの展示を見る前のイニシエーションとして位置付けられていることがわかる。

ヴィム・デルボア《低床トレーラー》2007

© Studio Wim Delvoye, Belgium

Courtesy of MONA, Australia

マイケル・ランディ《アート・ビン》2010/2014

撮影:田中雄一郎

写真提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

美術館の2階に到達すると、11の挿話の本編が始まる。第1話「沈黙とささやきに耳をかたむける」では、マレーヴィチやマグリットから木村浩に至るまで、作風こそ違えどいずれも静謐なホワイトキューブのなかで真価が発揮される作品が設置されていて、森村の強いこだわりと眼の確かさが実感された。

第2話「漂流する教室にであう」では、釜ヶ崎芸術大学の活動が紹介されている。釜ヶ崎芸術大学は大阪の西成を舞台に社会的な活動を展開しているNPOで、どこか関西的なお笑いに通じる面も含めて、その活動実態は多くの人々が「芸術大学」という言葉から連想するものからはややズレている。森村は常々「芸術とは何か」を問いかけてきた作家でもあり、彼らの参加には、言葉と実態の偏差を通じて芸術の意義を問い直す狙いがあるものと考えられる。

木村浩 《言葉》1983

撮影:田中雄一郎

写真提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

釜ヶ崎芸術大学《それは、わしがめしを食うことが大事か?》2014

第4話「たった独りで世界と格闘する重労働」は、多くの作家にとって最も普遍的なテーマのひとつであろう。黒い画面に小さな白い文字がびっしりと彫りこまれた福岡道雄の《何もすることがない 10月(みみず)》や、来場者が偶然立てる埃に反応して音を出す毛利悠子の《アイ・オー──ある作曲家の部屋》は、作家の営為が本来いかに孤独で気の遠くなるものなのかを実感させてくれる。

第3話「華氏451はいかに芸術にあらわれたか」は、タイトルが示すようにこのトリエンナーレのハイライトのひとつである。タイトルとの関連でいえば、展示の意図が分かりやすいのは松本竣介やドラ・ガルシアの作品だが、個人的にはエドワード&ナンシー・キーンホルツのコンセプチュアルな作品により多くを考えさせられた。また一瞬、ブラッドベリの小説に加え、是非フランソワ・トリュフォーの同名の映画も展示に組み込んで欲しいとも思ったが、よくよく考えてみればそれはこの展覧会のフレームにはなじみそうにない。

ドラ・ガルシア《華氏451度 (1957)》2002

© Dora García

Courtesy of FRAC Bourgogne

エドワード&ナンシー・キーンホルツ《億万長者》1977

© Kienholz

Courtesy of L.A. Louver, Venice, CA

第5話「非人称の漂流~Still Moving」では、美術館の一角に赤い法廷と緑のテニスコートがほぼ実物大で仮構されている。前者における原告と被告と裁判官の関係が、後者における2人の選手と審判の関係と対比されていることは言うまでもない。この仮構物に作者の名はクレジットされていないが、「この巨大な観念のプラモデルを作り出したのは、誰でもなく、また誰でもありえた。誰もが共犯者なのだと言うべきか」という公式サイトの説明を引けば、それ以上の注釈は不要だろう。

第6話「おそるべき子供たちの独り芝居」には、幼年期の記憶と関連付けられた作品が設置されている。坂上チユキの《さがしもの》やアリーナ・シャポツニコフの《尻ランプ》など、ここでの作品はどこか「悪趣味」な印象が強いが、それはアーティストが幼年期の記憶を捨てきれない存在であるという問題設定とも関連しているのだろう。なかでも、ほとんど泥濘と言っていいグレゴール・シュナイダーの《ジャーマン・アンクスト》のインパクトは強烈で、是非ともこの作家の本格的な個展を見たいと思った。

第7─10話はプログラムの日程や締め切りの兼ね合いもあってここで取り上げる余裕がないので残念ながら省略し、新港ピアを会場とする最後の11話「忘却の海に漂う」へと移行しよう。このタイトルは、会場が海に近いことに加え、「すべてを見終わった旅人(観客)が、最後に目にするのは、茫漠たる忘却の海」という展示の意図に対応しているが、松澤宥やイライアス・ハンセンの作品が如何にもその意図に即応しているのとは対照的に、やなぎみわや大竹伸朗の作品は何ともエネルギッシュに感じられた。

やなぎみわ《演劇公演「日輪の翼」のための移動舞台車》2014

撮影:田中雄一郎

写真提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

イライアス・ハンセン《見かけとは違う》2012

Photo: Jeffrey STURGES

Courtesy of the artist and Maccarone, NY

大竹伸朗《網膜屋/記憶濾過小屋》2014

撮影:田中雄一郎

写真提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

さて、一通り展示を見終えた後では、あらためて展覧会のコンセプトが気にかかる。もちろん、出品作家によって「忘却」というコンセプトの解釈は十人十色であり(雑誌などに掲載されたコメントを参照する限り、例えば毛利悠子は「人口と自然」と、やなぎみわは「漂流」と結びつけて考えているようだ)、それが会場の多種多様な展示にも反映されることになった。ところが森村は、それらの多様な展示を前にして「お祭り騒ぎにはしない」と公言する。確かに、一見華やかな展覧会場も、忘却や思想統制といったコンセプトの重さを反映してか、その空気はどこか禁欲的で、多くの国際展にうかがえる祝祭ムードとは明らかに一線を画していた。今回はいち参加作家としては出品していないが、Moe Nai Ko To Baでは作品を提供している森村だが、会場の隅々から感じられる強いこだわりは、紛れもなく「芸術とは何か」という常日頃の問いかけと表裏一体の関係にあるだろう。まだしばらく猛暑が続きそうだが、涼しくなって初見の記憶が薄れかけた頃には、あらためてまた「忘却の海」に浸り、そこに浮遊する諸々のこだわりを追体験したいものである。

ヨコハマトリエンナーレ2014「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」

会期:2014年8月1日(金)〜11月3日(月・祝)

※休場日:第1・3木曜日(8/21、9/4、9/18、10/2、10/16)

開場時間:10:00-18:00

※入場は閉場の30分前まで(9月13日[土]、10月11日[土]、 11月1日[土]は20:00まで開場)

会場:横浜美術館

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1/Tel. 045-221-0300

会場:新港ピア(新港ふ頭展示施設)

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1

ヨコハマトリエンナーレ2014 ハローダイヤル

Tel. 03-5777-8600/050-5541-8600(受付時間:8:00〜22:00)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)