フォーカス

「美術と印刷物 1960-1970年代を中心に」展

松岡新一郎(国立音楽大学専任講師、表象文化論)

2014年10月15日号

対象美術館

菱田春草の回顧展で賑わう国立近代美術館、常設展示の一隅で極めて興味深い企画展が開かれている。美術と印刷物というタイトルの下で展示されているのは、通常想像されるような、芸術家の手になる豪華本や挿絵本の類ではなく、近代美術館や国立新美術館が、他の機関から寄贈されたり、調査研究のために収集した資料、具体的には書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレット、ポスター、チラシ、カードといった印刷媒体である。それらを通して60年代から70年代にかけての美術の実践における変容と、そこにおいてそうした媒体の果たした役割を検証しようというのがこの企画の趣旨だ。

6月から開催され、4期にわたって入れ替えを行なってきた展示を通観できるような図録が刊行されなかったのは残念至極。とはいえ、展示に添えられた解説文などにより、本企画の寄って立つところは明確にされている。まず第一に、60年代以降の芸術家は、完成された物質としての作品よりも、アイディアや制作のプロセスといったより観念的な領域を重んじるようになった。そこには、既存の芸術をとりまく様々な制度に対する批判が込められていた。着想を記したメモ、変化するものの記録、パフォーマンスの指示等々の書かれたものが、完成された「作品」と同等もしくはそれ以上の重要性を持つようになる。

第二に、芸術の領域において、オリジナルと複製の階層秩序が失効したという認識に基づき、芸術はもはやある特定の場所で、一部の人々によって占有されるのではなく、印刷物を通して社会に広く知られるべきであると考えられた。

さらに、写真、映画、テレビといった新たなメディアの普及により、印刷物の位置付けが変化したことが指摘される。巨大資本に支えられ、情報伝達の中心がこれら後発のメディアに移りつつある一方で、オフセット印刷、謄写版、ゼロックスなどの機器による情報発信は、マスメディアに対抗する小さなメディアとして体制批判の運動を支えた。

本来であれば、この趣旨に寄り添う形で、それぞれの展示を検証していくところであろうが、ここでは敢えて評者の関心から、実際に見ることのできた第4期の展示資料を2つの観点から考えてみたい。ここに集められた資料が、60年代から70年代、通常「モダニズム以降」と呼ばれる時期の様々な試みを対象としているからだ。

よく知られているように、芸術におけるモダニズムの推進者クレメント・グリンバーグは、それぞれの芸術にその物質的な基盤の独自性を意識し、その可能性を最大限に機能させる責任を求めた。絵画芸術であれば、その行き着く先はカンヴァスの平面性ということになるわけだが、ここで注意しなくてはいけないのは、そうした媒体の特殊性への参照が、芸術における真実の指標となっていた点だ。グリンバーグの基準を信じるならば、カンヴァスの平面性に対して真摯に働きかけている芸術のみが「真の芸術」にほかならないこととなる。仮にそうした基準を認めないとしたら、何が芸術を芸術として保証するのだろう。

その一つの可能性は、絵画であれば油彩、カンヴァス、フレスコという伝統的な支持体の組み合わせがすでに陳腐化したことを指摘し、新たな技術、新たな媒体に可能性を求めること。ただし、そうした媒体に対して相応の責任を取ろうとする点では、グリンバーグの主張からさほど隔たっていないとも言える。

もう一つの方向は、ジョセフ・コスースがマルセル・デュシャンのレディメイドを参照しつつ示したように、「これが芸術だ」という言明を通して、芸術作品を視覚的な享受の対象から引き離すこと。それは個別の媒体をめぐる特殊な作業から「芸術とは何か」という一般的な問いへと焦点を移動することとなろう。

今回展示された資料のうち、例えば1969年7月に結成され、その第1回集会を新宿花園神社で開催した「美術家共闘会議(美共闘)」のアジビラなどは、後者に属すると言ってよいだろう。唐十郎の「赤テント」や寺山修司の「天井桟敷」の公演で知られる花園神社を旗揚げの場所に選んだことからも明らかなように、美共闘の目指すところは、演劇と美術の相互浸透から学んだ街頭でのハプニングなどにより、芸術をめぐる既存の制度を批判し、解体することに表現の意味を見出そうとしたのであり、ビラやパンフレットは作品よりむしろ言説を通して、芸術とは何かを社会に向けて問いかけるために機能した。

あるいは、美術館や画廊よりむしろ印刷物を表現の場として積極的に活用する傾向。70年の第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)カタログの序文は、参加プラン提示のほかにカタログのための資料として、各作家に1ページずつ自由にレイアウトするように依頼、カタログを展示の場として提供した。また『美術手帖』359号(72年10月)の「誌面開放計画」。編集部は各作家に見開き2ページを均等に割り当てるという前提で60余名の作家に制作を依頼し、写真構成や文章を掲載する。発行部数や読者層はさまざまなれど、同時代の「芸術」の社会的な認知に貢献したことは確かだろう。

さらには建築家たちによる、モンタージュ写真を通した都市の風景の読み替え。1969年東京画廊で開催された「高松次郎」展のカタログは広げると縦長のポスターになるようデザインされた。高松の彫刻はあたかも都市の中に設置されたかのようにモンタージュされる。『季刊現代彫刻』8号(1975年3月)の特集「空想のモニュメント」もまた彫刻家、建築家や批評家、建築家に依頼、各自が提案するパブリック・アートを合成写真で紹介した。そうした試みは都市の現状に対する批判を通して、各々の作品の芸術的な意味を広く訴えかける。

会場風景:高松次郎ポスター

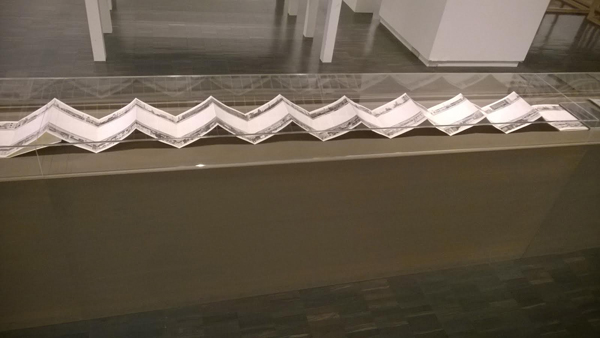

今回の企画で展示された資料の多くが、美術館や画廊の手になる図録や宣伝が多い故、また紙という媒体がつまるところグリンバーグの称揚する平面性の呪縛を逃れられないこともあってか、先にあげた二つの方向性のうち、冊子という支持体そのものに積極的に働きかける試みはさほど多くない。とはいえ、1960-1970年代にごくありふれた小冊子の体裁で美術本を私費出版した、エドワード・ルシェーによる蛇腹折りの『サンセットストリップ沿いのすべての建物』は、1950-60年代アメリカで放映されたTVドラマによって有名になった繁華街の風景をまさにストリップすなわち細長い紙片上に再構成し、印刷後に裁断するという冊子の制作工程を巧みに利用したと言えるし、そのルシェーの煙草やライターなど火にまつわる写真を集めた本自体を燃やすパフォーマンスの過程を写真に収めて、芸術への応答を芸術であると主張したブルース・ナウマンが、ロサンゼルスの空を撮影し、それを印刷を通して単なる色面として提示したのも、紙と写真という媒体を十分に意識してのことと言えるかもしれない。

会場風景:エドワード・ルシェー『サンセットストリップ沿いのすべての建物』

あるいは、展示作品の目録を将来の付加、除去、並べ替えといった再編集の可能性を残すバインダーという形式で制作したり、カードのまま敢えて綴じずにおいたり、フォーマットすら揃えずにボックスに収めたりという試みは、それ自体が作品たらんとしているわけではないものの、目録という支持体の形式が決して確定されたものではないことを明らかにした。

最後に、編集者白倉敬彦と南画廊の志水楠男が立ち上げた出版社エディション・エパーヴについてどうしても一言。この出版社は南画廊での展示カタログ制作と共に「叢書エパーヴ」を刊行するも、77年頃に活動を停止。「叢書エパーヴ」の刊行は小沢書店に委ねられるが、その中の『どこにもない都市、どこにもない書物』(1977年)は清水徹の文章を宮川淳が裁断、再接合して一冊の書物に変貌させたものであった。今回の展示で、この書物を読んだ際に得た奇妙な感覚――一連なりの文章のようでそうでない――をある種の感慨を伴いつつ思い出した。画廊が立ち上げた出版社という特殊な事情が、かくも大胆な出版物を批評家に発想させたのではなかったか。そこに示される前衛的であろうという強い意志のようなものは今やノスタルジーの対象となってしまったのだろうか。

会場風景:「叢書エパーヴ」

美術と印刷物 1960-1970年代を中心に

会期:2014年6月7日(土)〜11月3日(月・祝)

会場:東京国立近代美術館

東京都千代田区北の丸公園3-1/Tel. 03-5777-8600

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)