フォーカス

建築資料のありかと現代建築史のゆくえ──「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」展レビュー

戸田穣(建築史)

2014年11月15日号

対象美術館

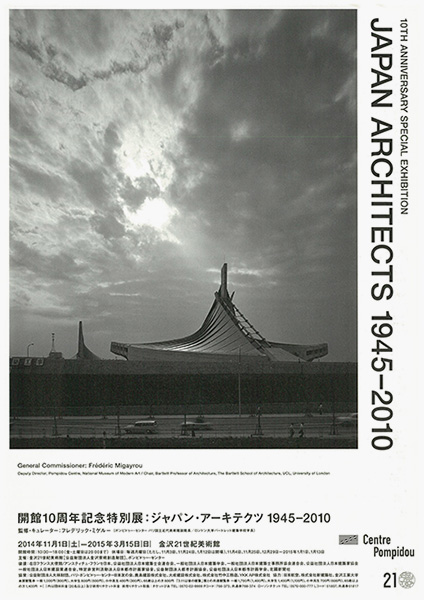

11月1日、金沢21世紀美術館(以下21美)で「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」展がはじまった。フランス・パリのポンピドゥー・センター(フランス国立近代美術館)副館長フレデリック・ミゲルーの監修による。60年以上にわたる、約150もの建物の図面・模型が展示された。その量にまず驚きたい。本展覧会の最大の意義は、これだけの長年月にわたる多くのオリジナルの建築コレクションが一堂に会したという事実そのものにあるだろう。それも21美という、現代美術館において実現したということの意義は大きいだろう。

ポンピドゥー・センターの建築コレクション

まず、なぜポンピドゥーが、日本建築に関する展覧会を開催するのだろうか。建物を表現する図面(ドローイング)、模型、スケッチ等の表現媒体は、ひとつの建物に関する「記録」としての資料性の高さから「建築資料」と呼ばれる。フランスでは、すでに1970年代から、近現代建築に関する建築資料の保存の重要性が議論され、1980年代後半にフランス建築協会20世紀建築アーカイブズが設立されている。こうした動きのなかから、現代建築資料の美術的価値を評価し、美術界での建築コレクション形成に寄与したのがミゲルーである。その最初の動きは、1991年からミゲルー、次いでマリー=アンジュ・ブレイエによって主導された、フランス・サントル地域圏の現代芸術地域振興基金FRACサントルでの建築コレクションの収集である。FRACサントルは、サントル地域圏の中核都市オルレアンに本拠を置き、1950年以後のユートピア的・実験的建築を対象として、現在までに約600の建物について、おおよそ800あまりの建築模型と、15,000にのぼるデッサンを収集している。日本では、2004-2005年に森美術館で開催された「アーキラボ──建築・都市・アートの新たな実験展1950-2005」で、イギリスのアーキグラム、イタリアのアーキズームやスーパースタジオ、フランスのクロード・パランなど20世紀後半の前衛たちの、大胆なドローイングやスケッチなど、コレクションの一端が紹介された。

その後、ミゲルーはポンピドゥー・センターに転じ、あらたな建築コレクションの形成に乗り出したというわけだ。このポンピドゥーの建築への関心は、ヨーロッパや日本だけに限定されるものではない。筆者が8月末に訪れた際には、安藤忠雄と隈研吾にそれぞれ一室が与えられていたが、同時に「複数のモデルニテ 1905-1970」展(2013年10月23日〜2015年1月26日)のなかでは、インド建築がおおきく紹介されるなど、世界の現代建築に対する、いかにもフランス的、まさしく百科全書的な関心が底にはある。いずれにせよ、フランス美術界のなかに建築コレクションが確固たる地位を占めた、その成果のひとつが今回の日本建築展である。

とはいえ、今回の開催に至るまでには紆余曲折があったと推察する。本展覧会企画の発表はずいぶん前に行なわれ、日本の建築家たちに、協力を請う通信が届いているという話も伝わっていた。日本の現代建築資料の海外流出が危惧されていた時期でもあり、断片的な情報が伝わるなか、ポンピドゥーの日本建築のコレクションの全貌は、期待と同時にある種の不安とともに待たれていた。待つあいだに、日本でも「メタボリズムの未来都市展」(森美術館、2011)を最大とする日本近現代建築に関する種々の展覧会が企画され、国立近現代建築資料館の設立などにみられる建築アーカイブズ環境の整備に進展があった。そんななかでの、改めての展覧会開催、しかもパリではなく、日本・金沢で、との報に接することになったわけである。

クロノロジカルな展示構成

本展覧会は、「戦後日本建築の歴史を包括的に紹介した書籍あるいは展覧会は、今日に至るまでほとんど実現されていない」という認識のもと、1945年から2010年までを、時系列に沿って六つのセクションに分けている。各セクションには、黒から始まり白に至る六つの「色」が与えられている(これがいまいちピンとこない)。おおきく言えば、本展覧会は、前半と後半にわけることができるだろう。万博を扱うセクション4bまでと、それ以後の「新たなヴィジョン」を示すセクション4c以降だ(カタログでいうと118頁以降。ちなみにカタログでは展覧会に展示されていない作品の写真が多数掲載されている。また展覧会では多くの写真のスライドショーが流れている。本レビューでは、これらを除いた、実際の会場展示のみを対象とする)。

万博以前/以後と区切るには、ひとつにはやはり時代認識の問題がある。戦後に限らず日本における建築の近代化の過程には、幕末以降の西洋の建築様式・建築技術の受容と、大正期以降の建築の近代主義の受容とがあった。後者は戦後の高度経済成長を経て東京オリンピック(1964)、大阪万博(1970)を迎え、1972年の戦後420万戸の住宅不足解消と『日本列島改造論』、そして直後のオイルショック(1973)等々、1970年代に端境をみる一方で、平行して前者の幕末以降の近代化過程を証する都市・建築の破壊が同時進行していた。そして1970年代には、建築史家の村松貞次郎・長谷川堯等による近代建築史の再検討が行なわれた。いわゆる「虚構の崩壊」である(『日本近代建築史再考──虚構の崩壊』新建築社、1974)。この時代、さまざまな反省の契機があった。

セクション1、円形の展示室14で展示される、一木努の「建築のカケラ」は、まさに「虚構の崩壊」のカケラである。一木は、建物の解体現場から建物の断片を収集してきた人物で、その活動は赤瀬川原平・藤森照信等の路上観察学会にも連なる。その最初のコレクションは1968年の三菱一号館(1894年竣工)解体現場で拾った煉瓦のカケラだったという。一木コレクションは、日本におけるシステム化された破壊と創造という日本文化論とともに、このような具体的な時代認識のなかで理解されるべきものだろう。

展示室7のセクション2、3の展示は、基本的に原図を中心とした展示である。オリジナルの図面を展示するという趣旨から、「あれはないのか!」という建物もあるだろう。とはいえ、ここは「あの建築家のあの建物の原図をみる」という喜びを存分に味わいたい。セクション4a「メタボリズム」では、展示室8の壁を埋める数々の図面、スケッチに目を奪われ、展示室中央の台に展示された巨大な模型の数々に圧倒される。展示室9のセクション4b「万博」では、メカニカルでカラフルで未来主義的な造形表現が目を楽しませる。セクション4a, 4bでは、黒川紀章、村田豊の資料がポンピドゥーの所蔵であり、今後日本で目にする機会も少ないだろうからしっかりと見ておきたい。というよりも資料が日本に残っているからといって、またいつ見られるかはわからないのだから、どれも一期一会としっかり見ておきたいものばかりだ。

展示風景(セクション4a)

図面や模型が作品となった時代

もう一点、セクション4b「万博」とセクション4c「新しいヴィジョン」で前半/後半にわけたいと思うのは、それ以前と以後で、建築の表現手段がおおきく飛躍をするからである。本来、図面や模型は、建築という3次元で内部と外部があり、かつ巨大な対象を、縮小して表現し、伝達可能なものとするためのメディアである。なるほど美麗な図面や模型は展示価値をもつが、それらはあくまで現実の建物あるいはプロジェクトとの対応関係のなかにあった。メタボリズムも、根底にはレアリスムがある。それが、平たくいえば、図面や模型そのものが作品となった。この転換は、建築の表現媒体における画期であり、「ポップ」や「記号」といった時代の標語とは異なる、建築固有の事態である。毛綱毅曠《釧路市立博物館》《釧路市湿原展望資料館》の図面表現は、もはや一幅の絵画であろう。

建物をオリジナルとすれば建物の写像にすぎないこれらの二次的な表現媒体が、固有の独立した価値をもつという事態は古典主義においては18世紀を通じて起こった。ピラネージが描いた〈どこにもない古代ローマ〉とは、倒錯したユートピア的・実験的な建築表現であり、ときに現実の建物よりも大きな影響力をもった。同じ事態が20世紀、近代主義において出来するには、やはりアーキグラムといった60年代の前衛を通過する必要があっただろう。ミゲルーは、おそらくはリアルタイムで日本建築を含めたこうした建築の前衛たちに触れていたであろうし、彼の主導によって、オルレアンのFRACサントルが1950年以降のユートピア的・実験的建築を対象とした収集ポリシーを掲げて活動を開始した1990年代も、CG表現をも取り入れた脱構築、インタラクティブが喧伝された時期であった。

だとすれば、セクション4cは、ここで示される「新しいヴィジョン」が、セクション5へとどのように引き継がれるのかという重要な問題を示す、独立したセクションとなる可能性があったように思われる。

展示風景(セクション4c)

重層化する建築体験

「消滅の建築」と題されたセクション5は、本展覧会のハイライトであろう。今回出展作中、ポンピドゥー所蔵作の割合が意外に小さかったが、そのなかでも70年代以降がコレクションの中心をなしていることに、この時代への関心の傾きが伺える。黒川紀章、村田豊のほかにも、長谷川逸子、藤井博巳、安藤忠雄、伊東豊雄などは、すでにまとまったコレクションを形成しているようだ。(ポンピドゥーのホームページの検索窓に誰か名前を入力してみればよい。たとえば藤井博巳「hiromi fujii」なら合計232点のアクソメ、模型、図面等が収集されている)。

セクション5の展示は、二つの系列に分かれている。縦長の展示室11には、左手の壁に水谷穎介・高月昭子にはじまり、毛綱毅曠、東孝光、鈴木恂、安藤忠雄を経て、鈴木了二の《物質試行》に至る系列が、右手の壁に相田武文、長谷川逸子からはじまり、北川原温に至る系列が展示されている。展示室中央には磯崎新が、展示室奥の壁には高松伸と槇文彦が架けられている。水谷、東、安藤らのコンクリート打ち放しに代表される左手の壁を、鈴木了二の《物質試行》に名を借りて〈物質〉の系列、一方で右手の壁は〈抽象〉の系列とひとまずはしておく。

まず端的に指摘できるのは模型表現のマテリアルの多様さだろう。相田《涅槃の家》のアルミキャスト、鏡、毛綱《反住器》と《鏡之間》のステンレス、東孝光《塔の家》に貼られた英字新聞、鈴木恂《雲洞庵仏舎利塔》の段ボール、北川原温《ライズ》、そして鈴木了二《物質試行23 標本建築》は、文字通りさまざまなマテリアルの饗宴だ。

また3次元を2次元に写すデッサンやドローイング、あるいは縮小をともなう模型などのメディアを介して建築を表現するには、なんらかの抽象化がともなう。その抽象化の対象は、視覚や形式なのか、あるいは物質や構造なのか。いずれにせよ〈抽象〉の系列では、表現媒体が独立した表現力を獲得して、その表現が洗練していくことと相関して、現実の建物も独特の抽象化を志向するに至る、そのインタラクティブなプロセスをとらえる可能性を示しているように思える。「建築の消滅」あるいはセクション6の「還元」という表現に託された事態とは、おそらくそのような過程であろう。模型や図面は、時に現実の建物が還元されて、オリジナルとコピーが逆転するような観念的建築物ともいうべき存在となる。現実の建物を体験するときに私たちは、模型や図面にみたイメージからもはや自由ではない。

展示風景(セクション5)

最後のセクション6には、1999年以後の建物が並んでいる。「還元から物語へ」というセクション・タイトルは示唆的である。たとえば伊東豊雄《せんだいメディアテーク》、青木淳《青森県立美術館》、石上純也《神奈川工科大学KAIT工房》では、実際の建物と、抽象化された観念的建築物たる模型のあいだに存在する多くのスタディを推察させるスケッチが展示されている。文学には、ある作品がどのように成立したか、その過程を草稿資料に基づいて明らかにする生成研究という方法論があるが、建築では、その生成過程そのものがあらかじめプレゼンテーションされてしまう。ここに至って、建築の表現媒体が作品としての自律性を獲得したなどという事態がもはや過去であり、事はいっそう複雑である。建築体験とは、いまや無垢な「空間体験」ではありえない。だがしかし、というあたりで、もうひとつの展覧会「3.11以後の建築」へ続くのだろう。還元もされず、物語化もされない、消滅することのない建築の物質性? 複製可能性がほぼ皆無である建築であるがゆえに、メディアに抽象化されて掲載されるさまざまな表現との膠着が進んでいるようにも思え、現在の建築受容(というより〈建築家の作品〉の受容というべきか)の危うい政治性を、この展覧会ははからずも証しているように思える。この膠着を解かねば、歴史は書けないだろう。とはいえ、いまだ歴史化を被っていないこれら近作の展示がそもそもドラスティックに五十音順なのだから、ここで一端終えるとしよう。

展示風景(セクション6)

以上、展示風景はすべて撮影=木奥惠三、提供=金沢21世紀美術館

来るべき現代建築史のために──建築資料はどこへ行くのか

最後に本展覧会を通覧しての感想を記したい。まず、もう少し説明があってもよかったのではないか。たしかに図面や模型は並んでいるが、それらがなぜ、歴史的に重要なのかの説明は十分ではない。解説が付された展示品は全体の3分の1ほどだが、個々の建物の解説にとどまり、展覧会全体のキュレーションのなかでどのような位置づけにあるのかは説明がなかった。またオリジナルの建築資料を展示することに本展覧会の本意があるのだから、解説は展示物に即したものであってほしかった。なにより包括的な戦後建築史のスタートであるなら、やはり作品解説にもキュレーターの監修が必要だったのではないだろうか。

とはいえ、いくつかの不満も、これだけのオリジナルの建築資料を一度に見るという、この稀有な機会があってのことである。言葉の不足を埋めるように、思考を促されるのも事実である。この成果を受けて、これからの期待をふたつ述べたい。まず今回、多くの建築家の資料が国内に保存されていることが改めて確認され、今後の充実した回顧展の可能性に期待が膨らんだ。たとえば渡邊洋治は、今回セクション3から4cにわたって、異なるコンテクストのなかで4度顔をだし、この建築家へのミゲルーの関心の強さを示している。

もうひとつは、国内における建築アーカイブズ環境のよりいっそうの充実である。オリジナルの建築資料による建築史という今回の企図を通じて、その背後に膨大な建築資料の蓄積を感じることができた。それだけ今回の展示が幅広い所蔵調査に基づいた充実したものであるという点は改めて強調したい。とはいえ、やはり、ひとつの建物は複数の資料から構成され伝えられるものであり、建築を記録する建築資料の秩序だった、全体的な保存の重要性を再認識した。本来ならば、こうした展示は、企画展よりも、アーカイブズでの常設展示にふさわしいものだろう。背後に膨大な資料が控えながら、時系列に現代建築の代表的な建物の資料が並べられ、少しずつ展示替えをしながら、行くたびに複数の現代建築史が編まれるような、恒久的な常設展示の場所を期待したい。いまはまだ生まれた場所に留まっている、多くの資料の今後に思いを巡らさずにはいない。

「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」展

会期:2014年11月1日(土)〜2015年3月15日(日)

会場:金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂1丁目2番1号/Tel. 076-220-2800

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)