キュレーターズノート

國府理 展「水中エンジン」、今村源・袴田京太朗・東島毅「Melting Zone」

中井康之(国立国際美術館)

2012年06月15日号

原発が再稼働するという報道が為されている。そのことに対して、私自身は是でも非でもない。十分な電源が確保できなければ日本の産業が立ちゆかなくなるという意見に対しては6月2日の『朝日新聞』の「声」欄に、ある企業主が寄稿していたように、設備投資の方法によって使用電力を25%カットすることが可能だと述べていた意見も正論であろう。そのような企業ばかりではないとしても、ある程度までは原発なしに今夏を乗り切ることができるのかもしれないと考えさせられた。しかしながら、あるニュース解説番組によれば、今夏の電力需給見通しがこの程度で済んでいるのは天然ガス等の他の化石燃料を緊急的に輸入しているからだという。ようするに、風力や太陽光、地熱発電といった代替エネルギーが、そのような化石燃料による電力源に取って代わるのに時間が必要であることを考えれば、化石エネルギーの輸入に頼るしか方法がないのである。すなわち、ある程度の長期的展望に立てば、暫定的には、安全策を最大限に図ったうえで原発を一部再稼働していくほかに方法がないという論理が成立するのだろう。

冒頭に述べたことと矛盾するように取られるかもしれないが、長期的に日本の基幹産業に影響を及ぼすほど電力供給不足が恒久化した場合、社会に与えるダメージは深刻なものにならざるを得ない。それを容認するか否かの社会的合意の形成は、原発をすべて停止するという合意以上に困難だと思われる。さらに論を重ねるならば、6月3日の『日本経済新聞』の社説で主張されていたように、原発の安全性を高めるための技術開発は今後一層進めなければならないだろう。それはその社説でも説かれていたように、原発推進という観点ではなく核不拡散さらには安全な核廃絶のためにも原子力に関する技術開発の向上が喫緊の課題であるという論理である。それもまた真実であるということは論を俟たない。

前回に続いて再び上述したような問題を冒頭で取り上げたのは、京都の画廊で國府理が発表していた作品《水中エンジン》を見たことが発端となっている。

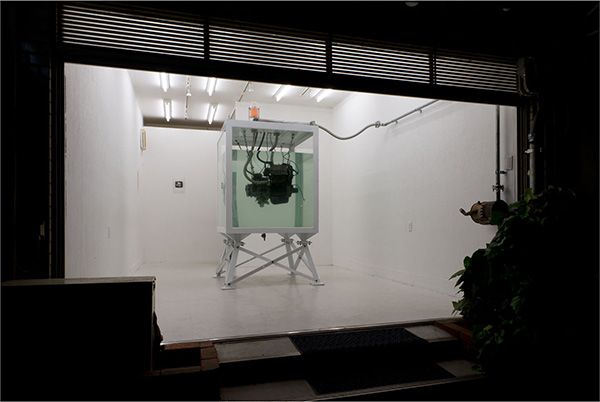

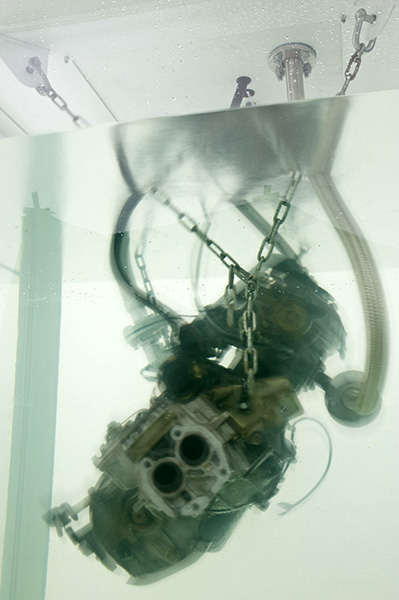

その作品はタイトル通り、エンジンが水槽の中に浮かび、そして稼働可能な状態になっていた。エンジンが水の中で起動するのかという素朴な疑問を抱いたが、燃料と空気を混交させて燃焼させるための装置キャブレータが水槽の外からつながり、排気ガスも外へ向かって排出されることによって稼働することを知り、さらに國府自身による始動を確認して納得した。このような熱を動力に変換する内燃機関には、通常、水冷装置が備わっていることを思い起こせば不思議なことではなかった。

國府にこのような作品をつくらせたのは、原発のような最先端といわれる技術が災害によって破壊的な被害を受け、その結果として原子核の暴走が始まった状況を食い止める主要な役割をはたしているのが水であるという事実の衝撃らしい。國府の作品のなかで原子炉を示唆する装置としてガソリンエンジンを用いることは、國府の過去作の多くでクルマを題材としていることを知る者には自然に受け止めることができるだろう。例えば、今回の作品との関連で取り上げるとすれば、自動車が出す排気ガスを巨大なビニール袋で回収して二酸化炭素の排出量を測る作品《CO2 Cube》(2004)がある。それは二酸化炭素ばかりではなく、窒素酸化物等の有害物質、あるいは地球温暖化の問題等も視野に入れた作品であった。國府はその作品以降、エコロジカルな要素を志向するようになり、ヨットの帆で走るクルマ《Natural Powered Vehicle》(2004)を制作し、さらには、クルマの機能を完全に排除し、車内にシダや植物が自生するかのようにインスタレーションした作品《Rainforest Car》(2007)を提示した。同作品は、人々が消え去った近未来を予告するような作品と言えよう。そのようなある意味ナイーヴで時流に乗ったとも言える作品から、現在起きている問題に正面から立ち向かうようなハードコアな作風に転換、あるいは回帰していったのである。

Natural Powered Vehicle

ガソリンエンジンは、化石燃料であるガソリンによって動力を発生する装置だが、ガソリンというエネルギーを爆発させて有効に動力となっている割合は32%だという。ようするに7割ほどはたんに熱として放出されている。ちなみに、沸騰水型の原子力発電の熱効率もおよそ33%ということである。これは換算している対象が異なるので単純な比較はできないが、エネルギー効率の非効率性の類似は、原子力発電というシステムが、お湯を沸かすような旧来の方法によって電力を得ていることによる面が大きいだろう。例えば、近年の火力発電はコンバインドサイクル発電というガスタービンエンジンが併用され、温度条件が1500〜1600℃の場合、熱効率は60%になるという。それに対して原子力発電は、核分裂の連鎖反応によって生じる途方もないエネルギーを、なだめすかしながらお湯を沸かして、蒸気タービンという古典的ともいえる装置を介して電力を得ているに過ぎず、それが非効率な数値を導き出しているのであろう。そのような不幸なミスマッチは、中沢新一が『日本の大転換』で指摘していたように、原子力というものが私たちの生態圏の「外部」にある過激な力を無理矢理社会の内部に入れてきたという指摘を思い起こさせる。われわれは、その途方もないエネルギーを、持て余し気味にしながらもなんとかごまかして、エネルギーを得るための有効な手段という御触書の元に、われわれの生態圏内に存在させてきたのである。そのような危機的な均衡状態によって、この世界が成立していたことが図らずも露呈してしまったのが3.11であったのだろう。

学者は、そのような危険な世界にさよならを告げて太陽光エネルギーを迎えることを唱えればすむのかもしれないが、現実社会はそのような理想主義的な意見を安易に受け入れることはできない。まずこの社会を維持するための代替エネルギーを用意しなければならないし、なによりも原子力とさよならを遂げるためには、原発を安全に解体し、核廃棄物処理を高度に安定した状態を保ちながら、ほぼ恒久的に実行し続けなければならない。われわれはそれを容易には過去のもとすることができないのである。

それでは、芸術家はどのようなスタンスを取るべきなのだろう。國府は、おそらくは直感的にエンジンを水中に置くことを考えた。エンジンは化石燃料による熱エネルギーによって動力を生み出し、原発は核分裂によって発生する熱エネルギーによって電力を生み出している。飛躍はあるが、そこには連想させる部分もあるだろう。いずれにしても、多くの鑑賞者は水中に存在する人の臓器のような表情をした金属の機械を、はじめて見るもののように見つめるだろう。クルマやバイクを日常的に用いていない人々はもちろんのこと、日々それと格闘しているエンジニアでさえ、水中で蠢くその機械の表情を奇異なものとして受け止めるのではないだろうか。先に熱効率云々を述べたが、この水槽に入れられたエンジンに対しては、いうまでもなく動力としてのその数値は無意味である。水中の内燃機関によって生み出される動力は、その躯体を僅かに振動させるばかりで何処かへと消えてしまう。逆に、外部への動力伝播の機能が欠如したそのエンジンは、ピストン運動を行なうための爆発によってエンジン周囲の水温を上昇させるという環境変化を生じさせる。同時に排気ガスを放出するのである。このような動力発生装置としての機能を失い、有害なガスを撒き散らすだけの機械となってしまった現状に気付いた者は、この鉄の塊を、福島第一原発をシミュレートしたものとしてしか見えなくなるだろう。そして、たんにシミュレートしたのではなく、その母体である格納容器を示唆するエンジンが水中に浮かぶ姿を見せられることによって、その日から1年以上経過し、人々の自らの意識のなかで遠ざかりかねないその対象を思い起こさせるのである。そのような喚起力を内包した作品として、國府理の作品はわれわれの前に存在した。

國府理《水中エンジン》

撮影=Tomas Svab

國府理 展「水中エンジン」

会期:2012年5月22日(火)〜6月3日(日)

会場:アートスペース虹

京都市東山区三条通神宮道東入東町247/Tel. 075-761-9238

3.11は、社会一般だけでなく、表現世界にも新たなイデオロギーを生み出しているのかもしれない。イデオロギーの有無が、その作品の価値を左右することはないと言い立てたとしても、人々の意識は時代の趨勢を追うであろうし、そのテーマを掲げることによって最低限の意味づけが為されることを考えると、まったく作品の評価にかかわらないということは難しいのかもしれない。しかしながら、そのような新たな価値基準が生じている現今であるからこそ、逆に純粋に芸術上の問題を真剣に論じている作品を厳しく判断できるという見方も可能であろう。

そのような、純粋に美術的な問題として思考された試みとして、大阪で3人の中堅作家、今村源、袴田京太朗、東島毅によるコラボレーション展「Melting Zone」が開催されていた。この展覧会は袴田による立案であり、同氏が東京で企画している「世界と孤独」という連続展に出品した、あるいは出品を予定している作家2人との共同作業であった。袴田の「世界と孤独」の趣旨を読むと、前記した3.11に付随するイデオロギーに対してアンチの立場を取るかたちで、それを利用したともいえるものであった。私は実見していないので、同展についてこれ以上意見を述べることはできないが、イデオロギーの露払いを行なうことによって、「Melting Zone」展は、袴田が本当に問題としているテーマにニュートラルな態度で向かうことができたのであろう。

袴田が自己の作品を通じて追求してきたことは、一言でいえば反彫刻的なものであろう。ここで反彫刻という用語を用いたので、彫刻とはなにかを定義すべきだろう。それは、究極的な言い方をすれば、絵画や映像のような平面的な表現ではない、一個の立体的な構造を持つ芸術作品、そうとでも言うしかないのが現在の共通認識だろう。おそらく袴田が活動初期に制作していた内部が欠如したような表面だけで成立していた立体作品は、20世紀初頭まで慣例的に彫刻といわれてきた、例えばロダンの金属や石による絶対的な質量の備わった伝統的彫刻に対しての反彫刻作品であり、現在の認識では十分には反彫刻的と判断することはできないだろう。袴田自身もそのことに対して自覚的であったことは、袴田が次に試行した方法が極めて意外な方法だったことからも明らかであろう。それは、さまざまな色のアクリル板を積層させて一個の彫刻作品をつくるという手法であった。この変化を理解するためには、私は先の彫刻の定義をもう少し補足する必要があるかもしれない。一個の立体的な構造というのは客観的にではなく、あくまでも主観的な認識の問題としてである。袴田が新たに試みたその作品は、視覚的には空間上に細い帯状のさまざまな色彩が突然現われることによって、一個の塊として認識されることが事後的に発生するのである。ここで、絵画との比較で彫刻の優位性を論じるときによく引用されるボードレールの彫刻に対する批判──一個の彫刻作品に対して「百もの異なった視点」が生じる点や「偶然に射す一条の光」によって、作家の考えていなかった美しい表情が出てしまうという論理──を持ち出すのもいいかもしれない。袴田のアクリルが積層した彫刻作品は、一個の形態はさまざまな色のアクリル板を繋ぎ合わせるための約束事に過ぎず、どの方向からみても、あるいは思わぬ方向からの光が当たろうとも、作家の想像した以上の表情は出ることはないだろう。

この展覧会「Melting Zone」は、袴田が獲得したその境地を、おそらくは袴田が精神的な意味で師としてきたであろう、──袴田とはまた異なる手法で反彫刻的な作品をつくり続けている──今村源の作品と、──絵画の強度を維持しながら20世紀に画家たちが彫刻の世界に侵入していった方法とはまた異なる方法で彫刻が担っていた空間把握を行なう──東島毅の作品と同じ展示空間のなかで拮抗した力関係を維持することができるかを試行するために設けられた機会であったと思われる。

袴田はこのような実践的方法によって自らの表現論理の強度を増すようななんらかの展望を見出したであろうか。イデオロギーの森のなかでこれからそれが問われていくのだろう。

今村源・袴田京太朗・東島毅「Melting Zone」展示風景

撮影=表恒匡

今村源・袴田京太朗・東島毅「Melting Zone」

会期:2012年5月5日(土)〜6月2日(土)

会場:アートコートギャラリー

大阪市北区天満橋1-8-5/Tel. 06-6354-5444

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)