キュレーターズノート

青森アートシーンのあらたな展開と「青森コンプレックス2016」、「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」展

工藤健志(青森県立美術館)

2017年04月01日号

八戸市の新美術館の建設工事設計者選定プロポーザルの審査委員会が2月26日に開催され、最優秀者1名と優秀者1名が決定した。最優秀となったのは西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計共同体。八戸市が策定した基本構想の「アート・エデュケーション・ファーム(種を蒔き、人を育み、100年後の八戸を創造する美術館)」というヴィジョンに対し、彼らは「ラーニングセンター」という回答を提示した。★周辺にはすでに「ポータルミュージアムはっち」や「八戸ブックセンター」などが存在するが、そうした先行施設との連携をはかりつつ、さらに八戸のさまざまな生活、文化資源を包括し、新しい価値を創造、発信していくための「学びの場」の機能を中心に据えた提案である。

美術館から町へひろげる「学び=ラーニング」という実験

現在、美術館は「はっち」や「ブックセンター」が並ぶメインストリートから若干奥に入ったところに存在しているが、その間徒歩でも10分に満たない距離ながら、双方を直接行き来することはこれまでほぼなかった(おそらく多くの人がそうではなかろうか)。新しい美術館は建て替えとなるため場所の移動はない。とすれば、先行する施設にどう接続し、人の動きをいかに流動化させていくかが新美術館の大きな課題として浮かび上がってくる。最優秀プランでは、それぞれの専門施設を「玄関」と置き、そこから人、情報、活動が堆積していくサイトとして美術館を位置づけることで、その解決を図ろうとする。町のつくりを入念にリサーチしたうえでのプランと言えよう。町そのものを美術館活動の広義のフィールドとしてとらえ、「公」と「私」の境界をも取り払ってヒトとモノ、コトが共有されていくプロセスを「学び=ラーニング」という概念で括り、美術館という箱の中に落とし込んでいく。ラーニングモデルは「1:種を蒔く/誰もがアートに触れられる場(美術館)」、「2:実らせる/専用の機能に特化した制作の場(アートセンター)」、「3:成長を促す/世界と繋がり共育を担う場(エデュケーションセンター)」、「4:収穫する/作品とプロセスを収集する場(美術館)」、そして「新たな種を蒔く/文化資産を相対化し新しい価値付けする場へ(美術館)」という自然界に倣った循環構造で示され、町の発展と人間の成長を「美術」というメディウムによって促進する、まさに芸術の実験農場としての新しい美術館像が描き出されている。

施設面での大きな特徴はエントランス、ロビー、ワーキングスペース、カフェ、ライブラリーといった諸機能に柔軟に対応していく巨大スペース、その名のとおり広場のような「ジャイアントルーム」を基幹に据えたこと。スタッフ、アーティスト、関係者、そして来館者との間に交流の「必然」が生じる仕掛けである。しかしここは西洋的な発想における自然から切り離された権威/中心としての「広場」ではなく、周辺や外部との連続性を保ちつつ、それらと連関することではじめて成立する「場」と捉えられよう。従来のように美術館が中心、シンボルとなってまちづくりを牽引していく発想から一歩抜け出て、美術館もまた無数の周辺のひとつと位置付け、既存施設や町の文化資産とのフレキシブルな相互交流から起こる新しい動きを集約、可視化させる「器」として機能させていくプランである。その「ジャイアントルーム」からは企画展示用のホワイトキューブ、映像インスタレーション向けのブラックキューブ、市民ギャラリー等の展示空間やキッチン、ワークショップルーム、オーディトリウム、スタジオ、アトリエ(工房)等へと個別にアクセスでき、さらにその小さな部屋はさまざまな用途に応じて「集合体」として活用が可能な配置となっている。「活気のある「ワイガヤエリア」」と「作品と向き合う「シーンエリア」」という八戸市が問う空間づくりに対する最適解に止まらない、分野/仕切/区分ではなく連携/連続/連環/共有に力点を置く一貫したコンセプトがここからも読み取れよう。繰り返しになるが、この最優秀提案は八戸市が目指すビジョン、ミッションがそのまま建築的構造と機能に反映されたもので、「地域の核」という言葉こそ使われているものの、「場」の属性はあえて規定せず、柔らかな発想で地域を総合的に捉えていくことを一義に置く文化施設であり、それは美術館やアートセンターの「次」の可能性を予感させるものとも言える。この先駆的なプランがどこまで実現されるか、今後も経過を見守りたい。

同時期には「弘前アートセンター(仮称)」(弘前市)の開館も予定されており、既存の青森県立美術館、十和田市現代美術館、国際芸術センター青森とのネットワークが(行政の縦割りを越えて)より強固となっていけば青森のアートシーンはさらに盛り上がりを見せていくことだろう。

青森県立美術館10周年という節目

八戸市、弘前市と二つの新しい美術館計画が具体的に動き出した2016年度、筆者が所属する青森県立美術館は開館10周年を迎えた。その締めくくりとして2016年の12月21日から去る3月5日まで展示室のほぼすべてを使ったコレクション展特別企画「青森コンプレックス2016」を開催した。「青森の個性と魅力の複合体」という意味を込めた「青森コンプレックス」は2006年開館当初のコレクション展のタイトルでもあった。……言うまでもなくコレクションは美術館活動の「基礎」となる。青森ゆかりの作家の作品をとおして、その強烈かつ個性的なエネルギーを抽出し、「青森」のアイデンティティの確立を目指してこれまでさまざまな活動を行なってきたが、10年の節目に今一度原点を見つめ直しつつ、そこに10年分の成果も加えて展示を構成。コレクションの展示のみならず、美術館のVIを担当する菊地敦己による「重さと軽さ」と題された平面、グラフィック、デザインの価値の攪乱を試みるインスタレーションや、開館5周年に開催を計画しながら東日本大震災の影響で中止となった「青木淳×杉戸洋 はっぱとはらっぱ」展のために準備されていた構造物《ぽよよんな小屋》をベースにした《ぽよよんろうそく》をエントランスギャラリーに設置するなど、「青森県立美術館」の個性と魅力も強く打ち出した。

「青森コンプレックス2016」成田亨展示室 展示風景

撮影:柿崎真子

「青森コンプレックス2016」菊地敦己展示室 展示風景

撮影:柿崎真子

スパイダース(青木淳+杉戸洋+大石雅之)《ぽよよんろうそく》(2016)

撮影:柿崎真子

あわせて八角堂リニューアルプロジェクトも始動し、奈良美智によるブロンズ像の新作《Miss Forest / 森の子》が公開されるなど、青森という土地に深く根差していくという美術館のコンセプトを踏まえた事業で10周年の区切りを締められたことは、打ち上げ花火的な一過性のイベントに止まらない、これからの10年を展望するための良い取り組みとなったように思う。3月26日まで開催された、廣瀬俊介とヒスロムのリサーチプログラムをとおして青森という土地への根付き方を探るプロジェクト「青森EARTHアウトリーチ:立ち上がる風景」の成果披露も含め、青森的な、青森ならではのユニークな企画を今後も積極的に仕掛けていきたいと考えている。

展示室に出現した異世界

「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」展メインビジュアル

Photo by Mikiya Takimoto

《Miss Forest / 森の子》は、奈良が近年積極的に取り組んでいる陶芸と彫刻の往復運動から生まれた作品と言えるが、十和田市現代美術館では3月11日から奈良の陶芸作品も多数出品されている「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」がスタート。2016年1月から2016年4月にかけて横浜美術館で開催された「村上隆のスーパーフラット・コレクション ―蕭白、魯山人からキーファーまで―」でも一部が紹介されていた村上の現代陶芸コレクションに焦点を絞った展覧会で、事前のリリースには約300点の展示と記されていたものの、いざ会場を訪れると約1800点(なんと6倍!)に膨れ上がった出品作が所狭しと並べられていた。決して広くはないホワイトキューブの企画展示スペースは何度も訪れている見慣れた空間……だったはずだが、よくある暗幕ではなく強いテクスチャーを持つむやみに重い垂れ幕をかき分け展示室に入るところから「何かいつもと違うな」という印象を受け、室内に一歩足を踏み入れると「一体ここはどこなのだ?」という劇的な変貌ぶりに度肝を抜かれてしまう。映画の美術監督でもある磯見俊裕による過剰な空間演出は本来のホワイトキューブを完全に潰し、一般的な展示室から遠くかけ離れた異様な光景を出現させていた。錆びたトタン板やボロボロのブルーシートに覆われ、漁火のような裸電球が作品を照らし出すその展示室は、まるで戦後の闇市に迷い込んだかのような錯覚を抱くほどであった。そのイメージは横浜の展覧会と対をなすようなポスターのキーヴィジュアルからも確認できてはいたが、まさかここまで実際に作り込むとは!ちなみに和服姿の横浜展とは異なり今回村上は汚れた作業着(?)で写真に収まっているが、「陶芸」という概念にベッタリとはりついている権威からの脱却と、その段階で初めて明らかになる現代陶芸の価値や美の根拠を見極めようとする村上の決意がその姿に投影されているのだろう、と展示を見終え、あらためて強く思った。

「現代陶芸」が差し出す問い

本展は、いわゆる「生活工芸」系の皿や茶碗から、伝統的な技法や造形性を受け継ぐもの、民芸的な流れをくむもの、さらに作家性を強く打ち出した彫刻的作品までをないまぜにし、しかも個々の作品をひとつの巨大なインスタレーションのための構成要素として配置しており、展示空間はさながら村上の陶芸をめぐる深い思考の森のようにも感じられた。横浜の展示では村上の興味の対象が現代美術のみならず、古美術から書、工芸まで多岐にわたっていることが示され、その作品の多くが村上の創作活動の地肉となっていることも伺えたが(例えば、伝統をいかに現代日本の文化と接続させるか、日本美術のリアリティはどこにあるのか、さらには日本美術を相対化して考察するための海外作家、作品など……)、本展は少しばかり趣が異なっていた。大谷工作室、上田勇児、村田森らの作品は横浜でもわずかながら展示されていたが、現代陶芸をぐっと前面に押し出した本展は、村上の「日本文化」と「現代美術」のありように対する所信表明の場であり、「未来の文化」を形にしようとする村上の強い欲望で満たされていた。現代の日本文化、そして価値形成の出発点のひとつとなった戦後の闇市が放つ強烈な磁場の中に、これまでの陶芸の文脈から離れて独自の成熟を見せはじめた現代陶芸をあえて放り込むことでさまざまな科学反応が起こり、陶芸という概念を刷新した新たなジャンルが生成するプロセスにわれわれは立ち会っているのかも知れない。まさに、日本文化を次世代に継承していくための、村上にしかなし得ないフィニッシュ・ホールドと言えるだろう。

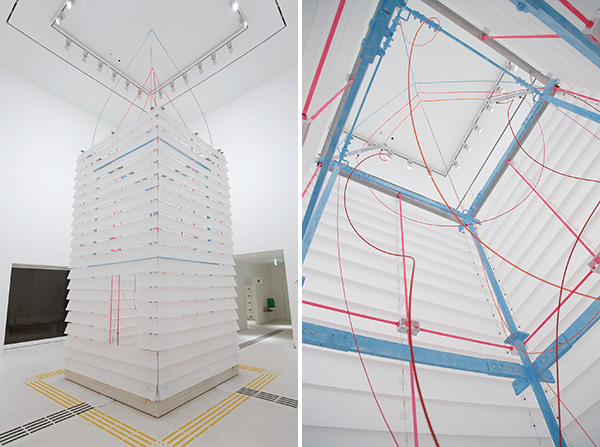

「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」展 展示風景

撮影:工藤健志

その圧倒的かつ挑発的、そして過激な展示のラストは上田勇児の壺と奥入瀬の流木を使った上野雄次の華道のコラボ作品で凛と締められる。そこに村上の美意識が集約されているように思え、村上が陶芸をとおして見ている風景までもが想起されるかのようであった。奥入瀬の水の流れをサンプリングした「貫入」サウンドも実に心地よく、土と水に寄り添う日本人の繊細な感性についても考えさせられた。

「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」展 展示風景

撮影:工藤健志

正直、展示作品のなかには「良い」と感じるものと「う~ん」と考え込んでしまうものが混在していたが、おそらく多くの観客もそうではないかと思う。しかしそれは些事であり、村上はもっと大きな枠組みからの「論」をわれわれに投げかけたのだ。「陶芸展」ではなく「陶芸考」たる所以であろう。さすがに1800点の作品を数時間で消化することは不可能なので、個々の作品の印象をきちんと言語化し、自らの美的価値基準を確かなものとするためにも、もう何度か会場に足を運ぼうと思っている。

ということで、最後にちょっとだけ告知を。

青森県立美術館では4月28日(金)から「ラブラブショー2」という「出逢い」をテーマにした現代/文化のアンソロジー展がはじまる。(ちなみに東京都大田区蒲田でも3月30日から4月30日まで「東京飛地展示」が開催)。「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」と会期も1カ月ほど重なるので、この機会にぜひ併せてご覧いただきたい。

★──「八戸市新美術館建設工事基本設計業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,101661,43,242,html

「村上隆のスーパーフラット現代陶芸考」展

会期:2017年3月11日(土)〜5月28日(日)

会場:十和田市現代美術館

青森県十和田市西二番町10-9/Tel. 0176-20-1127

「ラブラブショー2」展

会期:2017年4月28日(金)~7月2日(日)

会場:青森県立美術館

青森市安田字近野185/Tel. 017-783-3000

□東京飛地展示

2017年3月30日(木)~4月30日(日)

会場:カマタ ソーコ

東京都大田区萩中3丁目22-7

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)