アート・アーカイブ探求

雪舟《秋冬山水図(冬景)》 東洋的視座とオリジナリティ──「島尾 新」

影山幸一

2009年02月15日号

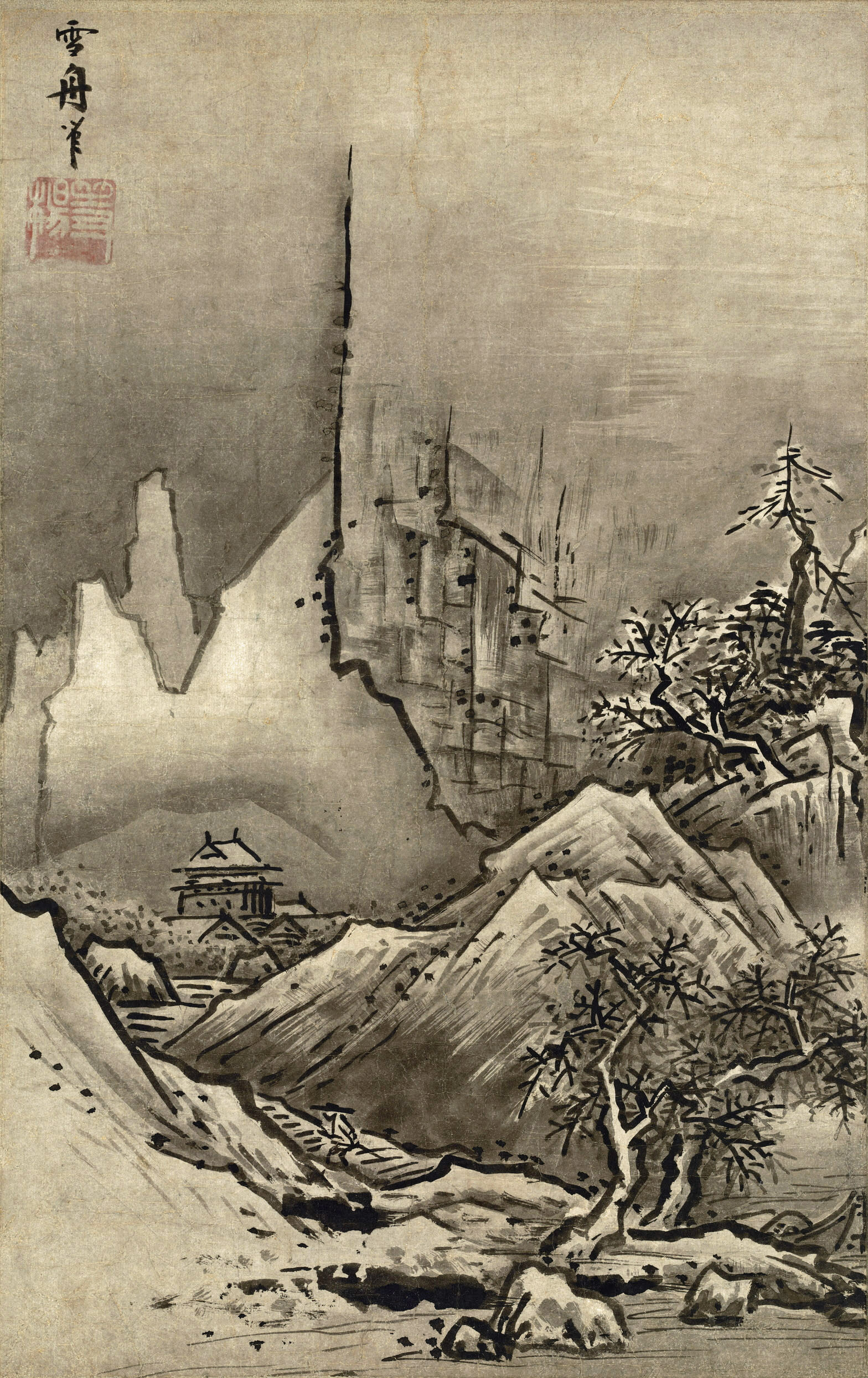

雪舟《秋冬山水図(冬景)》

室町時代、紙本墨画、掛幅、47.8×30.2cm、国宝、東京国立博物館蔵

[出典:ColBase]

無許可転載・転用を禁止

天に伸びる線

“セッシュー”と言葉を発すれば、その音の響きで日本人なら「雪」と「舟」の文字が浮かび水墨の風景が広がってくる。雪舟という雅号は、その単純明快にして水墨山水画のイメージを誘発する。実際に雪舟作品を見ていなくても、作品を見た気にさせてしまうのは、このみごとな号の功罪なのかもしれない。雪舟の代表作の一つである《秋冬山水図(冬景)》(しゅうとうさんすいず[とうけい])の実物作品を見たのはたぶん10年ほど前だった。思いのほかサイズが小さかったがドラマチックな迫力はあった。岩のように男性的で硬い絵。このパキンとした質感そのものが雪舟だ。中国的なところを感じたがやはりこれが日本の名画なのだと、反応した。明治時代フェノロサと岡倉天心が世界的な画家として雪舟を再評価した。1956年にはウィーンで開催された世界平和評議会の歴史的な文化貢献者に雪舟が選ばれるなど、時代の節目に雪舟は登場し、今もわれわれのインスピレーションを刺激する。しかしこの良さをどう表現すればいいのか悩ましい。これが日本の名画だと刷り込まれてきたのだが、どこがどう優れているのかは良くわからない。一番といわんばかりに天に伸びる真ん中の縦線だけが印象に残っている。つまり上手ではなく下手な絵、二次元の平面に四次元の時空をも一塊に写し取って破綻しているともいえる絵画なのだが、それがかっこよく魅力的でもあるのだ。古典の名画といって過去の遺産として眠らせてはいけない。無視できない違和感がこの絵にはある。レオナルド・ダ・ビンチの《モナ・リザ》のようにもっと作品自体が話題になっていいと思う。

500年前のモノクロへ

今回は《秋冬山水図(冬景)》に焦点をあてた。作品の解説は、2002年東京国立博物館で開催された『没後500年 特別展 雪舟』の企画に参画した多摩美術大学教授で室町時代の水墨画が専門の美術史家・島尾新氏(以下、島尾氏)にお願いした。島尾氏は雪舟研究の第一人者であり、以前は東京国立文化財研究所(現 東京文化財研究所)の広領域研究室長を務め、《源氏物語絵巻》の光学的手法による調査などにも関わっており、絵画史研究が求めるデジタル画像についても詳しい。大学で島尾氏の話を伺うつもりだったが試験期間に入ったこともあり、取材は島尾氏の自宅で行なうこととなった。眺めの良いご自宅だった。映画が好きという島尾氏は1953年東京生まれ。東京大学大学院美術史学専門課修士課程を修了している。初めてお会いしたのだが会話にリズムと勢いがあり、古典美術の研究家というよりジャーナリストのイメージ。室町時代の美術に限らず現代美術にも造詣が深く、時間は早く過ぎた。島尾氏が大学時代に水墨画に触れたのが現在に至る始まりだそうだが、すっと入り込める気分ではなかったらしい。映画は洋画、音楽はロック、思想はヨーロッパというから、雪舟どころではなかったのだろうが、作品と時代、歴史と向かい合う意識、またモノクロ好きなどが重なり、徐々に500年前の水墨の世界へタイムトリップして行ったようだ。ただ島尾氏は雪舟を好きではなかったと明かす。ある意味雪舟は明確すぎて、わかりにくいという。同じ水墨でももやもやが島尾氏の好みなのだ。

島尾 新氏

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)